- Борис михайлович кустодиев деревенский праздник

- Описание картины Бориса Кустодиева «Деревенский праздник»

- 2. Борис Кустодиев. Деревенские праздники и ярмарки

- LiveInternetLiveInternet

- —Музыка

- —Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

- —Метки

- —Рубрики

- —Цитатник

- —Поиск по дневнику

- —Подписка по e-mail

- —Статистика

- Памяти Бориса Михайловича Кустодиева (1878 — 1927)

Борис михайлович кустодиев деревенский праздник

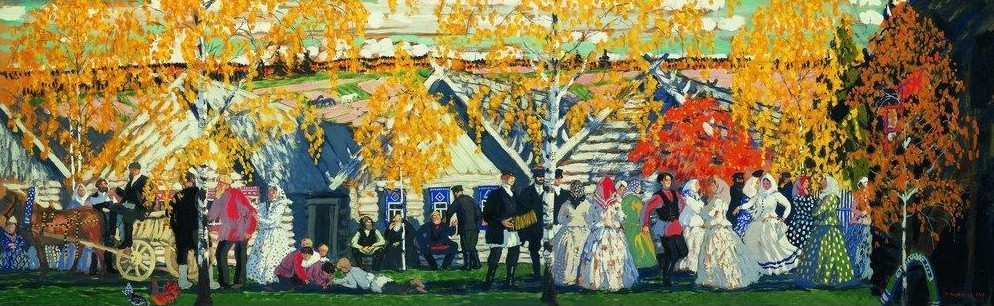

Б. М. Кустодиев «Осенний сельский праздник», 1914 год

Картина «Осенний сельский праздник» («Деревенский праздник» была написана в 1914 году. Свое творчество художник посвятил купеческой и крестьянской России, с ее трудовыми буднями, праздниками и народными гуляньями. Кустодиев стремился запечатлеть бьющую через край энергию русского народа, его силу и любовь к жизни.

Ярким тому подтверждением является картина «Осенний сельский праздник». На ней изображена центральная деревенская улица, по которой прогуливаются нарядно одетые крестьяне. Молодой парень играет на гармони, и девушки в цветастых платьях и платках с удовольствием пляшут.

На скамье возле дома сидят старички, и о чем-то увлеченно судачат. На переднем плане на траве сидит женщина, которая присматривает за детьми. Неподалеку от них в траве копошатся куры. Деревянные крестьянские избы утопают в золоте берез.

Вдали виднеются вспаханные поля, купола церквушки, пожелтевший лес. Небо чистое, прозрачное. Чувствуется, что это последние погожие осенние деньки, и люди искренне радуются чудесной погоде и празднику.

Всю композицию заливает яркое осеннее солнце. Золотом и медью отражают свет листья на деревьях. Атмосфера картины — счастливое ожидание праздника. Зеленоватое небо продолжает поля и луга, упирающиеся в горизонт. Деревянные избы с резными ставнями создают празднично-беззаботный фон.

Под кистью его деревенская Русь

Возникла в обычаях разных,

Но только в картинах отсутствует грусть –

Ликует и плещется праздник!

Наивно, восторженно воспринимал

Он жизнь деревеньки забытой.

В картинах его виден нам идеал –

Метафора сельского быта!

Источник статьи: http://vk.com/wall-177454918_1147

Описание картины Бориса Кустодиева «Деревенский праздник»

| Название | Деревенский праздник |

| Страна, художник | Россия, Борис Кустодиев |

| Год | 1910 |

| Жанр | Жанровая сцена |

| Находится | Государственный Русский музей, Санкт-Петербург |

| Материалы | Картон, темпера |

Картины Бориса Кустодиева – это всегда буйство ярких контрастных красок. Он словно пытался раскрасить своими полотнами унылые серые будни, вдохнуть в них радость. «Деревенский праздник», как и прочие, наполнен светлым настроением, хотя с легкой лирической ноткой. Данную работу среди прочих выделяет легкий налет импрессионизма – он проявляется солнечными бликами, переходами цвета и нежными светотенями.

На широком бумажном полотне развернулось целое действо. Наступила ранняя осень: может быть, сентябрь или начало октября. Воздух еще теплый, но деревья уже раскрасились пестрой желтой и красной листвой. Урожай убран, поля стоят пустые. Традиционно, сейчас самое время провести осенний праздник урожая или сыграть свадьбу.

На картине поместилась буквально вся деревня. Все жители высыпали из домов, чтобы разделить общую радость и насладиться последними теплыми мгновениями бабьего лета.

Слева, возле телеги, собрались мужики. Они не веселятся, подобно другим жителям деревни, а ведут серьезный разговор, посвященный последним приготовлениям к празднованию. Лошадь, впряженная в телегу, нетерпеливо бьет копытом, стремясь скорее отправиться в путь.

Подле мужчин, прямо на земле, расположилась группка мальчишек. Ребята увлечены какой-то немудреной игрой в камешки или городки, и полностью забыли о происходящем вокруг.

На завалинке под домом сидят, судя по всему, важные гости. Среди них угадывается фигура священника с длинной седой бородой. Без этого персонажа в деревне не могли обойтись ни свадьба, ни поминки.

В самой правой части веселятся танцующие девицы и женщины. Они одеты в нарядные пышные платья: белые, с цветами, и пестрые, в крупный горох. На головах повязаны яркие косынки. Один мужчина играет им на гармошке залихватскую мелодию, а другой, в красной рубахе, отплясывает гопак прямо посреди женского кружка.

По атмосфере на картине чувствуется, что праздник только начинается, все настоящее веселье еще впереди.

Источник статьи: http://muzei.club/0350-opisanie-kartiny-borisa-kustodieva-derevenskij-prazdnik

2. Борис Кустодиев. Деревенские праздники и ярмарки

Кустодиев начал свой творческий путь как портретист. Я уже говорил, что на втором курсе Академии художеств Борис Кустодиев перешел в мастерскую Репина, который предложил своему ученику писать большей групповой портрет «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». В портретах-этюдах к картине молодой художник должен был достигнуть полного сходства с творческой манерой Репина, что ему и удалось. Кроме того, в 1901-1903 гг Кустодиев самостоятельно пишет несколько портретов художников — своих учителей и товарищей. Во всех этих работах чувствуется рука талантливого живописца. Например, портрет художника Билибина был отмечен медалью Международной Мюнхенской выставки 1901 г. Все это давало основание предположить, что Кустодиев посвятит себя в основном портретному жанру. Однако для своей дипломной работы молодой художник выбирает совсем другую тему — » На базаре» (картина не сохранилась). Сразу же после возвращения из заграницы Кустодиев едет в провинцию, в Костромскую губернию, и там проводит несколько месяцев за работой. Он пишет этюды, которые впоследствии использует для создания цикла картин про деревенские праздники и ярмарки (1906-1910 гг). Период творческих исканий закончился. Художник нашел себя в бытовом жанре, связанном с русской темой, с темой русского народного характера.

Жизнь крестьян в этих картинах Кустодиева предстает перед нами как беспечный, бесконечно длящийся праздник. Художника интересует лишь одна, зрелищная, декоративная сторона жизни русской деревни. Это идиллический мир, сказка. Мастер всячески подчеркивает нереальность изображенного. Пространство картин замкнуто, уподоблено сценической площадке. Объем на картинах не выражен, они плоские. Так в картине «Ярмарка» 1906 года базар изображен как праздничное торжественное зрелище. Перед зрителем степенно проходят нарядные крестьяне: беседующие старцы, румяные бабы, парни с гармоникой. На заднем плане тянутся ряды прилавков, чуть поодаль виднеются церкви — неотделимая деталь русского пейзажа.

Стремление трактовать изображенное пространство наподобие сцены, а движение персонажей как процессию актеров, проходящую перед зрителем, еще определеннее сказывается в картине «Ярмарка» 1908 года. Для наблюдения за сценой базара выбрана внутренность ларька. Затененный передний план выполняет функцию занавеса. Крестьяне не столько покупают-продают, сколько демонстрируют себя. На их лицах сияет улыбка.

Одновременно с ярмарками Кустодиев пишет серию картин про деревенские праздники — узкие, длинные декоративные панно, яркие по цвету, плоскстные, со сценическим действием, без логического композиционного центра, так что эти изображения можно продолжить и вправо и влево. На картине «Праздник в деревне» 1907 года, выполненной темперой, художник как бы любуется деревенским гуляньем. Вот сидит мужик на телеге, собирается пуститься в пляс подвыпивший старик, проплывают в хороводе девки в цветных одеждах, с ними перемигиваются парни. Среди золотистой листвы деревьев ярко горят красные гроздья рябины.

Еще дальше разрабатывает Кустодиев принцип декоративного панно в картине «Деревенский праздник» 1910 года, где действие происходит за золотой ажурной сеткой листвы, закрывающей весь передний план, лишающей пространство глубины. Картина передает то общее светлое ощущение, которое остается у человека, прошедшего праздничным днем по деревенской улице. Он не разглядел ни лиц, ни домов. Лишь отдельные, особенно характерные сценки запали ему в память: важно сидят старики на завалинке, парень в красной рубахе затесался в девичий хоровод, мальчишки, лежа на нагретой за день земле, играют в какую-то игру. Но самое главное — это радостное цветение красок, яркие одежды, золото и багрянец листвы.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5e2d4979e4fff000ae0b345b/2-boris-kustodiev-derevenskie-prazdniki-i-iarmarki-5f46056b69db446e263a5165

LiveInternetLiveInternet

—Музыка

—Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

—Метки

—Рубрики

- Писатели и книги (776)

- 19 век (96)

- Бунин (51)

- Чехов (27)

- Достоевский (26)

- Лев Толстой (21)

- Пришвин (20)

- Шекспир (15)

- Куприн (13)

- Лесков (11)

- Аксаков (8)

- Максим Горький (4)

- Поэты и поэзия (591)

- Поэты XIX века (136)

- Лермонтов (31)

- Рубцов (24)

- Заболоцкий (22)

- Анненский (18)

- Фет (16)

- Серебряный век (581)

- Цветаева (131)

- Блок (71)

- Ахматова (54)

- Гумилёв (45)

- Мандельштам (35)

- Бальмонт (21)

- Есенин (19)

- Хлебников (19)

- Леонид Андреев (9)

- Михаил Кузмин (4)

- Волошин (2)

- живопись (432)

- Голландия (37)

- Ван Гог (29)

- Ренуар (16)

- Босх (9)

- Марк Шагал (8)

- Кандинский (4)

- композиторы и дирижёры (431)

- Бетховен (46)

- Вагнер (26)

- Шопен (25)

- Шостакович (22)

- Моцарт (18)

- Шуман (14)

- Шуберт (13)

- Дебюсси (9)

- Бах (8)

- Сибелиус (6)

- Лист (2)

- Русские художники (374)

- Врубель (22)

- Валентин Серов (16)

- Коровин (14)

- Левитан (12)

- Кустодиев (9)

- Крамской (8)

- Борисов-Мусатов (8)

- Иван Шишкин (7)

- Васнецовы (6)

- Кипренский (6)

- Музыка и музыканты (362)

- Ростропович (10)

- Художники и картины (333)

- Альбрехт Дюрер, (10)

- Гейнсборо (5)

- Искусство (296)

- Волошин (14)

- Мыслители (276)

- Леонардо да Винчи (27)

- Герман Гессе (17)

- Флоренский (11)

- Видео и фильмы (251)

- Тарковские (54)

- Артисты (234)

- Русские композиторы (220)

- Римский-Корсаков (22)

- Скрябин (18)

- Чайковский (16)

- Свиридов (15)

- Мусоргский (14)

- Танеев (10)

- Глинка (10)

- Даргомыжский (4)

- Балет (217)

- Есть женщины . (208)

- Ольга Берггольц (14)

- Вне разделов (206)

- Иван Толстой (29)

- История России (191)

- опера (188)

- Цветы и поздравления (186)

- Май (22)

- Учёные и открытия (183)

- На здоровье (180)

- Научно-популярное (171)

- Наша Земля (170)

- Наши . (168)

- Шукшин (22)

- Платонов (16)

- Шаламов (16)

- Лихачёв (12)

- Астафьев (12)

- космонавты (11)

- танцовщики (147)

- нуриев (22)

- Цискаридзе (20)

- Барышников (20)

- Васильев (16)

- Лиепа (8)

- Годунов (7)

- нежинский (4)

- Лавровский (1)

- Святые . (139)

- 1812, 1945 (127)

- Герои 1812 (16)

- Замечательные люди (127)

- Города и памятники (127)

- Cкульптура (126)

- Микеланджело (21)

- Пушкин (125)

- Великие балерины (121)

- Максимова (24)

- Анна Павлова (13)

- Уланова (10)

- Замечательные места и промыслы (120)

- Песни и мелодии (103)

- Театр и актёры (103)

- Обучающие материалы (103)

- Природа. Животные (97)

- Авангард (96)

- прерафаэлиты (21)

- кандинский (12)

- Ларионов и Гончарова (10)

- Филонов (3)

- Еда (92)

- Русские не в России (91)

- Борис Зайцев (8)

- Фотографии (90)

- Аудиокниги (83)

- Кто мы (81)

- Наша родина (79)

- Славянская культура (75)

- Наука (75)

- Пастернак (68)

- О Японии (67)

- Рахманинов (64)

- ДаКар (58)

- Материаловедение (52)

- Балетмейстеры (50)

- Баланчин (7)

- Минкус (6)

- Эйфман (4)

- Архитектура (41)

- Гауди (11)

- Бродский (39)

- Геометрия и символы (39)

- Эшер (6)

- Экопроблемы (39)

- Романовы (36)

- Моря и океаны (34)

- Реки и озёра (15)

- Непознанное (30)

- справочники (13)

- Шестидесятники (11)

- Аксёнов (7)

- Мудрые . (10)

- Рюриковичи (8)

- Возрождение (6)

- Леонардо да Винчи (2)

- северное возрождение (2)

—Цитатник

АМАЗОНКИ РУССКОГО АВАНГАРДА. НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ГОНЧАРОВА (1881-1962). ЧАСТЬ V . Фотография. Пар.

✨ Есть ли в опере ХХ века настоящие шедевры? «Турандот» Пуччини в п.

: Родос. Средневековая крепость Средиземноморья. Уди.

Древние Фивы: Святилища «стовратного» города. Небольшой городок Лук.

Санта-Мария-делле-Грацие, базилика «Тайной вечери» . Комплекс .

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Памяти Бориса Михайловича Кустодиева (1878 — 1927)

Известность и признание пришли к Борису Михайловичу Кустодиеву, когда он еще учился в Академии художеств в Петербурге. «Портрет художника И. Я. Билибина» был удостоен второй золотой медали на Международной выставке изобразительного искусства в Мюнхене.

С 1907 года Борис Кустодиев стал членом Союза русских художников, а двумя годами позже по инициативе Репина был избран членом Академии художеств.

В 1909 году Кустодиеву даже предложили возглавить портретно-жанровый класс Московского училища живописи, но тот отказался. Он опасался, что эта работа будет отнимать много времени и не хотел переезжать в Москву.

Фрагмент из книги Фёдора Шаляпина «Маска и душа (Мои сорок лет на театрах)»

«Много я знал в жизни интересных, талантливых и хороших людей, но если я когда-либо видел в человеке действительно высокий дух, так это в Кустодиеве. Все культурные русские люди знают, какой это был замечательный художник. Всем известна его удивительная яркая Россия, звенящая бубенцами и масленой. Его балаганы, его купцы Сусловы, его купчихи Пискулины, его сдобные красавицы, его ухари и молодцы — вообще все его типические русские фигуры, созданные им» по воспоминаниям детства, сообщают зрителю необыкновенное чувство радости. Только неимоверная любовь к России могла одарить художника такой веселой меткостью рисунка и такою аппетитной сочностью краски в неутомимом его изображении русских людей. Но многие ли знали, что сам этот веселый, радующий Кустодиев был физически беспомощный мученик-инвалид? Нельзя без волнения думать о величии нравственной силы, которая жила в этом человеке и которую иначе нельзя назвать, как героической и доблестной.

Когда возник вопрос о том, кто может создать декорации и костюмы для «Вражьей силы», заимствованной из пьесы Островского «Не так живи, как хочется, а так живи, как бог велит», — само собой разумеется, что решили просить об этом Кустодиева. Кто лучше его почувствует и изобразит мир Островского? Я отправился к нему с этой просьбой. Жалостливая грусть охватила меня, когда я, пришедши к Кустодиеву, увидел его прикованным к креслу. По неизвестной причине у него отнялись ноги. Лечили его, возили по курортам, оперировали позвоночник, но помочь ему не могли.

Он предложил мне сесть и руками передвинул колеса своего кресла поближе к моему стулу. Жалко было смотреть на обездоленность человечью, а вот ему как будто она была незаметна: лет сорока, русый, бледный, он поразил меня своей духовной бодростью — ни малейшего оттенка грусти в лице. Блестяще горели его веселые глаза — в них была радость жизни.

Я изложил ему мою просьбу.

— С удовольствием, с удовольствием, — отвечал Кустодиев. — Я рад, что могу быть вам полезным в такой чудной пьесе. С удовольствием сделаю вам эскизы, займусь костюмами. А пока что, ну-ка, вот позируйте мне в этой шубе. Шуба у вас больно такая богатая. Приятно её написать.

— Ловко ли? — говорю я ему. — Шуба-то хороша, да возможно — краденая.

— Как краденая? Шутите, Федор Иванович.

— Да так, — говорю, — недели три назад получил её за концерт.

— Да как же это случилось?

— Пришли, предложили спеть концерт в Мариинском театре для какого-то, теперь уже не помню какого, «Дома» и вместо платы деньгами али мукой предложили шубу. У меня хотя и была тататка кенгуровая, и шубы мне, пожалуй, брать не нужно было бы, но я заинтересовался. Пошел в магазин. Предложили мне выбрать. Экий я мерзавец — буржуй! Не мог выбрать похуже — выбрал получше.

— Вот мы её, Федор Иванович, и закрепим на полотне. Ведь как оригинально: и актер, и певец, а шубу свистнул.

Посмеялись и условились работать. Писал Кустодиев портрет, отлого наклоняя полотно над собою, неподвижным в кресле. Написал быстро. Быстро написал он также эскизы декораций и костюмов к «Вражьей силе». Я занялся актерами. И начались репетиции. Кустодиев пожелал присутствовать на всех репетициях. Изо всех сил старался я каждый раз доставать моторный грузовик, и каждый раз с помощью его сына или знакомых мы выносили Кустодиева с его креслом, усаживали в мотор и затем так же вносили в театр. Он с огромным интересом наблюдал за ходом репетиций и, казалось мне, волновался, ожидая генеральной. На первом представлении Кустодиев сидел в директорской ложе и радовался. Спектакль был представлен всеми нами старательно и публике понравился.

Недолго мне пришлось любовно глядеть на этого удивительного человека. Портрет мой был написан им в 1921 году зимой, а в 1922 году я уехал из Петербурга. Глубоко я был поражен известием о смерти — скажу — бессмертного Кустодиева. Как драгоценнейшее достояние, я храню в моем парижском кабинете мой знаменитый портрет его работы и все его изумительные эскизы к «Вражьей силе».

Фрагмент из книги Фёдора Ивановича Шаляпина «Маска и душа (Мои сорок лет на театрах)». «Современные записки». 1932.

«Не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел-любовь к жизни, радость и бодрость,любовь к своему русскому. Это было всегда единственным «сюжетом» моих картин»

На фото — портрет Фёдора Шаляпина кисти Бориса Кустодиева, 1921-22. Находится в собрании семьи Ф.И.Шаляпина в Париже. Авторский (уменьшенный) вариант-повторение, написанный в 1922 — в Государственном Русском Музее, Санкт-Петербург, Россия.

В 1968 дочери певца Марфа и Марина передали портрет отца в дар Театральному музею (Санкт-Петербург, Россия). С 1985 года был выставлен в Большой гостиной Мемориальной квартиры-музея Шаляпина в Петербурге. В 2011 портрет Шаляпина кисти Кустодиева был впервые представлен в Мемориальной усадьбе Шаляпина (Москва, Россия).

В 1921-м году к Кустодиеву, который в то время писал Шаляпина, заявилась парочка молодых ученых с просьбой написать их портрет. Одному было 27, второму 25. Они пообещали художнику две вещи: что станут знаменитыми и что щедро оплатят его работу — принесут мешок муки. Муку умники заработали, починив что-то на мельнице. Кустодиев не смог отказаться от дефицитного товара. А героям картины пришлось держать слово.

Борис Кустодиев. Портрет Петра Капицы и Николая Семенова

В 1956-м Нобелевскую премию по химии получит изображенный справа Николай Семенов, а в 1978-м Нобелевку по физике — изображенный слева Петр Капица.

Источник статьи: http://www.liveinternet.ru/users/4373400/post391548924