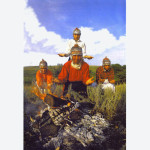

Чувашские праздники и обряды

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2014 в 08:37, доклад

Краткое описание

Обряд, обычай, традиция являются отличительной чертой отдельно взятого народа. В них перекрещиваются и отражаются все основные стороны жизни. Они являются могучим средством национального воспитания и сплочения народа в единое целое.

Содержание

Прикрепленные файлы: 1 файл

Чувашские праздники и обряды.doc

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АНО ВПО ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

истории и педагогики

«Чувашские праздники и обряды»

Выполнила: студентка гр. Экб-34Д

Проверил: доц. Семенов А.А.

- Праздники календарно-сезонного характера…………………………. 4

- Семейно-бытовые праздники……………………………………………11

Список использованной литературы…………………………………………..15

Обряд, обычай, традиция являются отличительной чертой отдельно взятого народа. В них перекрещиваются и отражаются все основные стороны жизни. Они являются могучим средством национального воспитания и сплочения народа в единое целое.

Кто мы? Откуда пришли? Где наши корни? Над этими вопросами задумывается каждый народ. Чтобы ответить на них, необходимо более полно и качественно изучить свою историю.

Вот уже 400 лет чуваши живут в составе России, впитывая живительные соки богатейшей русской культуры. Обряды и праздники чувашей в прошлом были тесно связаны с их языческими религиозными воззрениями и строго соответствовали хозяйственно-земледельческому календарю.

Традиционные народные праздники и обряды принято делить на календарные – связанные сельскохозяйственными работами и семейно-бытовые – обусловленные рождением человека, его переходом из одной возрастной группы в другую, вступлением в брак, смертью и т.д.

Актуальность своей темы я вижу в том, что изучая быт, традиции и обычаи чувашей, я поближе соприкоснусь с многовековой историей родного народа, так как если мы будем знать и помнить свою историю, то мы, чуваши, никогда не исчезнем с лица земли. Также моя работа поможет многим пополнить знания о родном крае и исторических корнях, и поспособствует в развитии интереса к истории родного края.

Цель моей работы: познакомиться с историей культуры чувашского народа, изучить обряды и праздники религиозно-бытовых традиции неразрывно связанных с нашей историей.

Данная цель, раскрывается, главным образом, через такие задачи как:

1)Создать представление об обычаях и обрядах как важнейшем блоке в системе духовной культуры чувашского народа.

2)Изучить праздники календарно-сезонного характера

3)Изучить семейно-бытовые праздники

1.Праздники календарно-сезонного характера.

Цикл обрядности начинался с зимнего праздника спрашивания хорошего приплода скота — сурхури (овечий дух), приуроченного ко времени зимнего солнцеворота. Сурхури — старинный чувашский праздник. Его праздновали целую неделю. Позднее этот национальный праздник нового года совпал с христианским рождеством (раштав) и продолжался до крещения (кăшарни). В период празднования проводились обряды, призванные обеспечивать хозяйственные успехи и личное благополучие людей, хороший урожай и приплод скота. Во время празднества дети и молодежь группами обходили подворно деревню, заходя в дом, желали хозяевам хорошего приплода скота, пели песни с заклинаниями, хозяева же одаривали их кушаньями. Если хозяева были не очень щедрыми, то ребята пели сатирические куплеты, просили угощения, денег, иначе сулили всяческие напасти. Все это регламентировалось ритуалом, и никто не обижался.

Поле обходов всех дворов собранные продукты относили в специально отведенный для девичьего пира (хěр сăри) дом. Там из собранных продуктов девушки варили обрядово пиво, пекли пироги и другую снедь. Вечером назначенного дня в этом доме собиралась молодежь всей деревни, и устраивали большие посиделки. Девушки приглашали своих подруг из соседних деревень. Во время приготовлений к празднику парни присматривались к девушкам и примечали. Кто как умеет вести хозяйство, выбирали невест.

Ближе у полуночи начинали гадания. Молодые люди стремились предугадать свое будущее, узнать какие изменения их ожидают в новом году. Все участники праздника в полночь шли в овчарню и в темноте хватали овец за задние ноги, чтобы по их цвету и возрасту узнать признаки будущего супруга или супруги. От такого обряда происходит и самоназвание праздника. В новогоднюю ночь спать не полагалось. Под утро веселье выплескивалось на улицы. А наутро уже кто-то выводил из ворот пару коней, запряженных в сани-розвальни, и начинались новогодние катания – обязательная часть праздника. Катания посолонь символизировали солнцеворот и извещали о повороте природы на весну. [1,81]

Нартукан (нартăван) – один из праздников новогоднего цикла, распространенный среди закамских и приуральских чувашей, а также обряд гадания на кольцах под новы год. Нартукан начинался 25 декабря, день зимнего солнцестояния, и длился целую неделю.

Он соответствует празднику сурхури у верховых и хěр сăри низовых чувашей.

Для проведения праздника выбирался возведенный в истекшем году новый дом. Чтобы хозяин не отказал, во время строительства дома молодежь устраивала коллективную помочь (ниме) – бесплатно работала на вызове строительных материалов и возведении дома.

Во время нартукана детвора с утра катается с гор на санках. При этом поются особые куплеты – нарукан сăввисем. С наступлением сумерек парни и девушки собираются группами и, уговорившись между собой, расходятся по домам наряжаться в святочных дедов и в святочных бабок. Парни наряжаются в женские одежды, девушки – в мужские. Через некоторое время ряженые высыпаются на улицу и начинают ходить из дома в дом. Парней, прежде всего, интересуют те дома, в которых живут их избранницы или же приглашенные на праздник из других деревней гостьи.

Парни приглашают всех девушек в избранный для праздника дом. Здесь молодежь гадает на кольцах, поет, танцует, играет в разные забавные игры.

Кăшарни, местами кěрещенкке – праздник новогоднего цикла. Праздновался чувашской молодежью в течение недели от рождества (раштав) до крещения. После введение христианства совпал с русскими святками и крещением.

Слово кăшарни, видимо только внешне походит на русское крещенье (к нему восходит вариант кěрещенкке). В буквальном смысле кăшарни — «зимняя неделя».

Молодые люди зимними вечерами собирались, пели песни, танцевали, показывали различные комические сценки, гадали, девушки готовили всякие вкусности из продуктов, которые собирали по домам.

Потом наступал праздник почитания солнца заварни (масленица). Это веселый праздник проводов зимы и встречи весны. Пекли блины, устраивали катания на лошадях вокруг селения по солнцу. В завершение масленичной недели сжигали чучело «старухи зăварни» (зăварни карчăкě). Чучело олицетворяло одряхлевшую хозяйку зимы. Жаркий костер извещал о последних днях колдуньи-зимы и своим теплом напоминал о наступившей весне. [1, 104-105]

Вирěм – весенний праздник верховых чувашей, посвященный изгнанию из селений злых духов. Традиционно этот праздник проводится накануне великого дня (мăнкун). После распространения христианства, языческий праздник мăнкун совпал с православной пасхой, а вирěм был приурочен к вербному воскресенью.

У низовых чуваш аналогичный праздник называется сěрен.

Накануне вирěм проводится ежегодные поминания предков. В день вирěм молодые ребята идут в лес и заготавливают рябиновые прутья. Потом ребята с музыкой и плясками обходят всю деревню, начиная с крайнего восточного дома. В каждом доме их приглашают в избу и угощают, кто чем может. Ребята бьют рябиновыми прутьями по углам и стенам каждого дома, что изгнать злых духов. Ударяют также хозяев дома, скотину, чтобы изгнать всякую хворобу.

Обойдя всю деревню, ребята собираются вечером около кладбища. Сюда же к ним приходят несколько стариков, хорошо знающие старинные обряды и молитвы. Помолившись за здоровье односельчан. Все начинают ритуальную трапезу.

Поздно вечером за деревней в овраге ребята зажигают костры из старых лаптей, бросают в огонь рябиновые прутья. Снимают с себя одежду, бросают вверх и, приговаривая: «Пусть всякая нечисть и хвороба уходят из селения».

Калăм – один из традиционных праздников весеннего обрядового цикла, посвященный поминовению усопших. Некрещенные чуваши праздновали калăм перед великим днем мăнкун. У крещенных чуваш мăнкун совпал с пасхой, а калăм – со страстной неделей и лазоревой субботой. Во многих местах калăм слился с мăнкун.

Языческий калăм начинался в среду и продолжался целую неделю до мăнкуна. Накануне праздника топили баню для усопших родственников.

В первый день праздника рано утром в каждый дома снаряжали одного парня рассыльным. Он верхом на коне объезжал всех родственников. Подъезжая к каждому дому, посыльный трижды стучал кнутом, вызывал хозяев на улицу и стихами приглашал на вечер «посидеть под свечами». [2,326]

Вечером вся родня собиралась у главы дома трапезу начинали после молитвы.

Мăнкун — праздник жертвоприношений солнцу, богу и умершим предкам, который начинался с калăм и завершался сěрен или вирěм — обрядом изгнания зимы, злых духов и болезней. В конце ХIХ в. эти обряды в большинстве чувашских деревень исчезли.

В день наступления мăнкун, рано утром детвора выбегала встречать восход солнца на лужайку в восточной стороне от деревни. Вместе с детьми на встречу нового, молодого солнца выходили и старики. Они рассказывали ребятам древние и сказки и легенды. Старики сказывают, что каждый год перед пасхой чувашские богатыри ходят дружиной на восток, чтобы вызволить солнце из рук злой колдуньи Вупăр. И все чуваши празднуют в честь освобождения солнца светлый праздник мăнкун…

В момент восхода солнца старики осыпают детей зерном, хмелем. Дети борются друг с другом, валяются на земле, чтобы весь год быть здоровыми.

После восхода солнца дети возвращались в деревню. У ворот их встречали взрослые с гостинцами. Считалось, что дети, встретившие солнце, приносят в дом счастье, благополучие, здоровье. Считали, если первым приходил мальчик, то коровы принесут бычков, овцы – баранов, поэтому мальчики стремились пропустить вперед девчат. Зашедшего первым на руках приносили в передний угол и сажали, подложив подушку, на стул перед столом, угощали как можно лучше.

Вечерами веселились молодые парни и девушки.

Взрослые в эту праздничную неделю ходили в гости к родственникам с гостинцами.

Калăм и мăнкун – два праздника, непосредственно следующие один за другим. Первый из них посвящен проводам старого года, поминовению умерших. Изгнанию старых духов, а второй – встрече нового года, благословлению новорожденных и новобрачных, встрече нового солнца, ожиданию новых радостей и удач в жизни. [3,344]

Акатуй – весенний праздник, посвященный земледелию. Акатуй начинался

перед выходом на весенние полевые работы и завершался после окончания сева яровых. В этот праздник чуваши соревновались в силе, ловкости, меткости. Спортивные соревнования у чувашей имели чрезвычайно большое значение. Они служили эффективным способом выбора предводителей родов и племен.

По завершении весеннего сева устраивали семейный обряд ака патти (моление кашей). Когда на полосе оставалось пройти последнюю борозду и прикрыть последние засеянные семена, глава семьи молился Сўлти Tура о ниспослании хорошего урожая. Несколько ложек каши, вареные яйца зарывали в борозду и запахивали ее.

По окончании весенних полевых работ проводился праздник акатуй (дословно — свадьба плуга), связанный с представлением древних чувашей о бракосочетании плуга (мужского начала) с землей (женским началом). В прошлом акатуй имел исключительно религиозно-магический характер, сопровождался коллективным молением. Со временем, с крещением чувашей, он превратился в общинный праздник с конными скачками, борьбой, молодежными увеселениями. Примечательной особенностью праздников акатуй в последнее время является награждения передовиков производства.

Зимěк – летний праздник, посвященный поминовению усопших. Чувашский зимěк начинается спустя семь недель после пасхи, с четверга перед троицей. Женщины и дети ходили в лес, собирали лечебные травы и коренья, веники и ветки различных деревьев и ветки втыкали в окна, двери, ворота строений, чаще всего – рябиновые, считалось, что они предохраняют от злых духов. В банях парились вениками из разных пород деревьев, мылись отваром разных видов трав. Это считалось целебным средством. Собранные травы хранились в течение всего года.

Источник статьи: http://www.referat911.ru/Literatura/chuvashskie-prazdniki-i-obryady/375556-2843902-place1.html

Национальные традиции чувашских праздников

Антропологи из Чувашии утверждают, что чувашский народ с трепетом относится к своему наследию и старается хранить родные традиции. О том, какие традиционные и заимствованные у славян праздники до сих пор чтут в чувашских семьях, узнал корреспондент SmartNews.

Многие чуваши знают и помнят о культурном наследии своего народа, но далеко не в каждой семье принято соблюдать древние традиции и праздники. Заведующий отделом этнологии и антропологии Чувашского государственного института гуманитарных наук уверен, что многие обычаи живы до сих пор. Специалист подчеркнул, что наибольший интерес к национальному наследию проявляют чуваши, проживающие за пределами своей малой родины, местные же чтут лишь некоторые, особо важные праздники.

Древние чуваши считали, что каждый человек обязан был сделать два главных дела в своей жизни: заботиться о своих предках и вырастить детей достойными людьми. Поэтому во многих чувашских семьях отмечают праздник Симек. Он совпадает с православной Троицей, но праздновать его принято накануне — в четверг или субботу. Симек имеет языческие корни. В этот день собирается вся семья, вместе посещают кладбище, вспоминают предков, варят домашнее пиво и готовят национальное блюдо шурбе.

Очень часто один и тот же праздник в разных районах Чувашии празднуют по-разному.

Так, в Батыревском районе, празднуя Симек, водят хороводы.

В Симек в нашей деревне собираются все жители, водят хороводы и поют национальные песни. А молодые девушки со своими парнями выкапывают молодую березу, привязывают на нее ленточки, затем спускаются к речке, где омывают корни, а потом вновь сажают на возвышенности.

Наибольшей популярностью среди исконных чувашей пользуются праздники, схожие со славянскими. Например, языческий праздник Саварни очень напоминает православную Масленицу.

В Моргаушском районе празднуют Саварни ежегодно, соблюдая все правила проведения, не забывая про традиции. В центре села устраивают массовые гулянья, пекут блины, детей катают на санях, на лошадей вешают различные ленточки, звоночки, поют песни, танцуют. И если русские под конец праздника сжигают чучело, то мы разжигаем костры на холмах, чтобы солнце быстрее «нагрелось».

Антрополог Георгий Матвеев объединение русских и чувашских традиций объясняет тем, что в середине ХХ века национальным обычаям, как и самим национальностям, не придавали никакого значения. Всего за несколько десятилетий славянские праздники прочно закрепились в жизни чувашей и вытеснили традиционные. В итоге в Чувашии стали забывать даже родной язык.

Национальные традиции начали возрождаться только в 80-х годах, именно тогда стали появляться всевозможные фольклорные группы и внеклассные кружки, где обучали чувашской вышивке и т. д. Еще в 90-х чуваши стеснялись своего языка, а сейчас с гордостью говорят на нем и учат своих детей. Причем как раз в это время в школах начали появляться такие предметы, как культура родного края, чувашская литература и чувашский язык.

По мнению Георгия Матвеева, чувашские традиции становятся все более и более популярны в последнее время. Примечательно, что именно молодежь проявляет интерес к обычаям своих предков. В последние годы всё чаще стали проводить национальные свадьбы.

Свадебная церемония в доме жениха и в доме невесты начиналась одновременно, но раздельно. Свадьба у жениха называется арсын туйе (мужская свадьба), в его доме начало обряда заключается в избрании главных персонажей, подготовке места гулянья и выезде свадьбы за невестой. Свадьба у невесты — хер киленчи туйе (свадьба в доме невесты).

Желание отпраздновать свою свадьбу в чувашских традициях возникло у меня еще в детстве. Моя бабушка очень любила свою родину, она и привила мне уважение к обычаям предков.

Акатуй уже в последнее время слабо отмечается, хотя тоже стараются много для сохранения праздника, обычно проводится после окончания весенних полевых работ. Но в наше время, когда сельское хозяйство развалено и в руинах лежит, не особо широко отмечаемый праздник. А в детстве я помню, это был один из самых моих любимых и веселых праздников, проводили его тогда всегда на широкую ногу.

Еще по сей день отмечаетя Мнкун. Все эти праздники связаны со старой чувашской религией. У чувашей, которые проживают за пределами республики и которые не приняли христианство, количество этих праздников больше и традиции лучше сохранены.

В селе, перед уборкой урожая и перед посевом, или когда нет долго дождей председатель колхоза со старейшинами идут в поле на определенное место Киремет на жертвоприношение (барана обычно), задабривают бога языческого на благополучие.

Источник статьи: http://drozhzhanoe-xram.cerkov.ru/2016/04/04/nacionalnye-tradicii-chuvashskix-prazdnikov/