- Праздничные иконы – во славу Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и Святых, и для долгой памяти событий в жизни их

- Иконы двунадесятых праздников

- Описание двенадцати православных праздников

- Редкие и необычные иконы

- Русская икона » Воскресение и Великие праздники»

- СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ

- История

- Плат святой Вероники

- Иконография

- Чудотворные списки «Спаса Нерукотворного»

- Чудотворная икона «Всемилостивого Спаса» в Тутаеве

- Док.фильм «СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ» (2007)

Праздничные иконы – во славу Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и Святых, и для долгой памяти событий в жизни их

В плеяде знаковых событий Русской Православной Церкви есть даты, отметить которые считает своим святым долгом каждый православный христианин. Сколько же главных праздников? Двенадцать. Ключевые знаковые даты в календаре называются «двунадесятыми», и посвящаются эти праздники Господу нашему Иисусу Христу и Божьей Матери.

Во славу каждого из этих праздников и для их надлежащего проведения в Храме Божьем на протяжении многих веков мастера-иконописцы создают иконы ручной работы. Без праздничных икон проведение любого знакового события в церкви немыслимо.

Помимо основных «двунадесятых» праздников есть и даты, в которые чествуются Святые Русской Православной Церкви, а также отмечаются важные священные события. Из этих дат соткан так называемый Церковный год. Примечательно: его точкой отсчёта считается вовсе не 1 января (мирской Новый год), а 14 сентября (или 1 сентября по новому стилю).

Итак, подытожим, какими бывают праздники

- Господскими (отмечаются знаковые события из жизни Иисуса Христа)

- Богородицы (в эти дни отмечается всё, что связано с жизнью Пресвятой Богородицы)

- Святых.

Существует и временная дифференциация праздников. По времени они бывают:

- Не переходящими (празднуются каждый год в один и тот же день, как Рождество Христово)

- Переходящими (ориентированными на дату празднования Светлой Пасхи, которая всегда отмечается в воскресенье, но далеко не всегда в конкретные дни)

Существуют и разные степени торжественности службы, которая проходит в Церкви. Как уже отмечалось, праздники бывают двунадесятыми (ключевыми) великими, средними, малыми.

Мастера-иконописцы создадут проникнутые Духом Святым иконы к праздникам Рождества Христова или Пресвятой Богородицы, Благовещения и Крещения.

Ваша душа будет озарена небывалым светом, когда вы возьмёте в руки икону ко Сретению Господню или Входу Господа в Иерусалим. Настоящие шедевры иконописного искусства создают к Успению или Воздвижению. И, конечно, краеугольным камнем иконописи являются иконы, созданные к Пасхе, когда воскрес наш Спаситель.

Необходимо помнить, что каждый праздник начинается не с покраски яиц или освящения куличей, а с контакта с Нашим Создателем, проводником к которому в земном мире является созданная благословлённым мастером икона.

Источник статьи: http://www.mnogoikon.ru/articles/prazdnichnye-ikony-vo-slavu-iisusa-khrista-presvyatoy-bogoroditsy-i-svyatykh-i-dlya-dolgoy-pamyati-s/

Иконы двунадесятых праздников

Каждый день в году хранит в себе воспоминания о событиях мирской жизни Иисуса Христа и Богородицы, приурочен к имени святого или посвящен чествованию чудотворных икон. Но есть ещё и большие праздники, такие как Светлая Пасха и Воскресение Христово. После них следует сказать о двунадесятых праздников, имеющих огромное значение для христианства, так как приурочены к событиям из жизни Христа и Пресвятой Богородицы. Раньше эти праздники были и гражданскими, эти дни были нерабочими.

Иконы двунадесятых праздников обычно располагаются между местными и деисусными иконами во втором снизу ряду. Храмы, посвященные какому-либо из 12 праздников, могут разместить свою икону и в местном ряду.

Двунадесятые праздники – это двенадцать православных праздников, каждому из которых соответствует одноименная икона. Праздники условно делят на непереходящие и переходящие, это связано с датами праздников: девять непереходящих ежегодно отмечаются в один и тот же день, а даты переходящих праздников отсчитываются от Пасхи, перемещаясь по календарю вместе с ней.

Каждый из двенадцати праздников имеет кроме самого дня празднества дополнительные дни: предпразднство – подготовка верующих к празднику, попразднство – продолжение празднества, отдаяние – заключительный день. Также почитаются и двенадцать праздничных икон, каждая из которых посвящена отдельному событию. По старому календарю новый год начинался с первого сентября, именно с этого дня и начинаются церковные праздники.

Описание двенадцати православных праздников

- Начинается календарь с праздника Рождество Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября. Икона Рождество Богородицы наполнена искренностью и счастьем. Молятся иконе о семейном счастье, здоровых детях, защити. Просят икону, когда долго не получается забеременеть. Связано это с тем, что мать Богородицы была бесплодной, но искренними молитвами и праведной жизнью вымолили у Бога долгожданного ребенка.

- Воздвижение Креста Господня отмечается 27 сентября. Икона «Воздвижения Креста Господня» имеет и другие названия: «Крестовоздвижение» или «Утверждение Креста». Таких икон очень много в мире, они отличаются друг от друга, но все соответствуют основному сюжету – радостному обретению креста, Животворящего Древа, символу искупления.

- 4 декабря посвящено Введению во храм Пресвятой Богородицы. Иконография этого события, описанного в Евангелие, не меняется веками. С этого дня начинается подготовка Марии к рождению Спасителя.

- Широко празднуется Рождество Христово 7 января. Икона же описывает момент рождения Иисуса в пещере от Девы Марии.

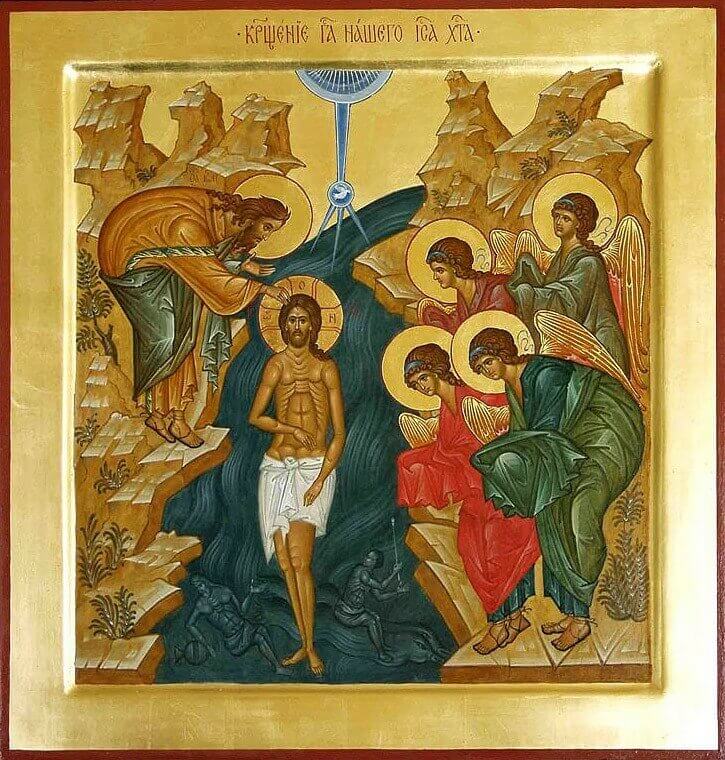

- Икона Крещение Господне посвящена празднику, отмечаемому 19 января. На иконе крещение Иисуса в водах реки Иордан. Примечательно то, что на иконе отсутствует Богородица.

- Очень праздничная и нарядная икона Сретенье Господне изображает момент принесения Богородицей младенца Иисуса в храм. Отмечается это событие 15 февраля.

- К празднику Благовещение приурочена икона, отображающая момент встречи Пречистой Девы Марии с архангелом Гавриилом, который рассказал Марии, что скоро она родит Сына Всевышнего Иисуса. Радостное событие празднуется 7 апреля.

- Восьмая икона — Вход Господень в Иерусалим. Этот праздник зависит от дня празднества Пасхи, отмечается ближайшее перед Пасхой воскресенье, на шестой неделе Великого поста. Называется праздник Вербным воскресеньем.

- Немаловажна икона Вознесение Господне, описывающая окончание земной жизни Христа и его присоединение к Богу Отцу. Праздник переходящий, отмечается на 40-й день, считая от Пасхи.

- Икона День Святой Троицы описывает сюжет из Ветхого Завета, когда триединый Бог спустился к апостолам, дав им множество способностей и умений. Этот день, 50-й от Пасхи или восьмое воскресенье после Пасхи, считается захождением христианской церкви.

- Одна из двунадесятых икон описывает явление истинного лика Иисуса трём его ученикам, которым он поведал о будущих его мучениях и смерти во благо всех людей. Праздник Преображение Господне отмечается 19 августа.

- Последним праздником в церковном календаре является Успение Богородицы, отмечающемся 28 августа. На одноименной иконе изображена траурная церемония прощания с Богородицей. Над мертвой матерью Иисус держит на руках младенца, ознаменовывающего начало небесной жизни Богоматери. Этот день завершает цикл двунадесятых праздников и дает надежду на светлый и радостный будущий год.

Все иконы двенадцати православных праздников очень важны для истинно верующих. Эти праздники, в отличие от светских, воспитывают дух и очищают разум.

Источник статьи: http://omolitvah.ru/ikony/ikony-dvunadesyatyh-prazdnikov/

Редкие и необычные иконы

Здесь будут размещаться изображения редких икон. Возможно, краткое описание.

Русская икона » Воскресение и Великие праздники»

В Православной Церкви тринадцать главных праздников в году, который отмечается вместе с вселенской Церковью. В центре года-Пасха, праздник праздников, празднование Воскресения Христа и, следовательно, величайший из христианских праздников. Другие двунадесятые все относятся к Воскресению, обозначение основных событий, приведших к нему и после него. Таким образом, календарь “искупил”, пометив каждый день как связано с событием в истории Церкви, и особенно в жизни Иисуса Христа.

Каждый из двунадесятых праздников и Пасхи, у праздничной иконы, на которых изображены знаменитые событие, как исторический акт и духовная реальность.

Рождества Богородицы (8 сентября)

Вместе, Великие праздники служат, чтобы рассказать нам историю воплощения, который имеет своей кульминации в центре года с празднованием “праздника праздников” – Пасхи. Поэтому логично, что первый великий праздник церковного года, который начинается в сентябре, заключается в том, что в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Воздвижения Святого Креста (14 сентября)

Вход Пресвятой Богородицы во храм (21 ноября)

Первый крупный праздник в период Адвента, является то, что вход Божией Матери в храме в Иерусалиме (гр: Η είσοδος της Θεοτόκου στον Ναό; Ру: Введение во xpamare). Как гимн для праздника говорит, вход Божией Матери в храм-это “прелюдия” Божьего плана спасения: воплощение.

>

Икона РождестваРождества Христова, или “Рождества” (25 декабря)

Рождество Христово всегда празднуется и воспеваемый христиан тем или иным способом, так как он занимает центральное место в вере. Слово Божье в прошлом появились в различных формах. Однако, теперь он взял на себя нашу человеческую природу и в смирение рождается от женщины появляется как маленький ребенок. Это чудо проявляется в иконе Рождества Христова.

Икона БогоявленияБогоявление, или Крещение Господне (6 января)

С первых веков христианской церкви, там всегда был “фестиваль огней”. В глубине зимы, этот праздник отмечается появление Сын Божий пришел в мир как Иисус Христос, и его ранние годы, вплоть до своего крещения в Иордане, который возвестил о начале служения Иисуса на земле.

>

Сретение Господне в храмеПредставление Христа в храме (февраля 2)

Через сорок дней после рождения Христа празднуется, и доведя цикл Рождества праздники к концу, посвящение младенца Иисуса помнят в праздник Сретения. Под простым внешним актом подчинения моисееву закону лежит эпохальным моментом в истории нашего спасения.

Благовещения (25 Марта)

Песнопения на этот праздник провозглашает: сегодня начало нашего спасения, откровение вечной тайной! Сын Божий становится сыном Девы, как Габриэль объявляет о пришествии благодати. Икона Благовещения является одним, что представляет радость объявление о пришествии Христа.

>

Вход В Иерусалим ИконаВербное воскресенье (воскресенье перед Пасхой)

Конец Великого поста и начало страстной недели начинается в Вербное воскресенье, которое помнит триумфальный вход Христа в Иерусалим. Это ключевое событие в служении Христа, и так хорошо, как отмечается с древности, это тоже привычный значок в крупных церквей, наряду с другими сценами из жизни Христа.

Сошествие во ад — икона ВоскресенияПасха, или Пасха

Праздник праздников: в центре христианской веры-это праздник Иисуса Христа и его Воскресение из мертвых.

Вознесение Христа (сорок дней после Пасхи)

Сорок дней после своего воскресения Христос вознесся на небеса перед учениками, и так сорок дней после Пасхи, праздник Вознесения. Значок этот праздник показывает события, описанные в книге деяний, хотя как и у всех святых икон есть более выявлены, чем просто прямой пересказ истории в картинках.

Пятидесятница, или Троица (на пятидесятый день после Пасхи)

Значок праздник Пятидесятницы еще называют Сошествие Святого Духа, как это изображено событие, описанное в книге деяний (деяния 2:1-4), когда Святой Дух сошел, как огненные языки на Апостолов, собравшихся вместе и дало им возможность проповедовать на разных языках.

В России икона Спасителя (16 век)Преображения (6 Августа)

Описано в первых трех Евангелиях (Мф 17: 1-9; МК 9: 2-8; Лк. 9: 28-36)

Икона УспенияУспенский (засыпая) Богородицы (15 августа)

Церковный календарь расскажет нам историю нашего спасения традиционным способом, с кульминацией рассказ, идущий в середине, когда празднуется Пасха, перед окончанием в несколько симметричных и бесплатный для начала. Таким образом, финальная “сцена” в нашей истории спасения-Успение Марии, матери Божией.

Обратите внимание на “великие иконы праздников”:

Значок в верхней части этого поста показывает Воскресение Христово, с двунадесятыми праздниками в границе. Начиная с левой верхней и идя по часовой стрелке, праздники показаны: Рождества Пресвятой Богородицы; вход Пресвятой Богородицы во храм; Благовещение; Рождество Христово; Богоявление; Преображение; Воздвижение Креста Господня; Успения Пресвятой Богородицы; Святой Троицы (Пятидесятницы вместо*); Вознесение; Вербное воскресенье; презентация Христа в храме.

*В Православной Церкви Пятидесятница также известен как день Святой Троицы. Большинство русских икон такого рода будет заменить изображение Святой Троицы (или “гостеприимство Авраама”) для изображения Пятидесятницы.

Источник статьи: http://elitsy.ru/communities/27831/1212901/

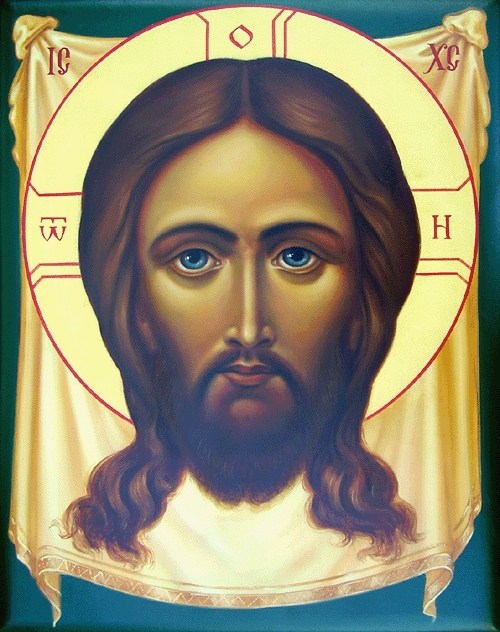

СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ

Первой христианской иконой является «Спас Нерукотворный», она — основа всего православного иконопочитания.

История

Согласно Преданию, изложенному в Четьи Минее, Авгарь V Ухама, больной проказой, послал ко Христу своего архивария Ханнана (Ананию) с письмом, в котором просил Христа прийти в Едессу и исцелить его. Ханнан был художником, и Авгарь поручил ему, если Спаситель не сможет прийти, написать Его образ и принести ему.

Ханнан застал Христа окруженным плотной толпой; он встал на камень, с которого ему было виднее, и попытался изобразить Спасителя. Видя, что Ханнан хочет сделать Его портрет, Христос потребовал воды, умылся, вытер Свой лик платом, и на этом плате отпечатался Его образ. Спаситель передал этот плат Ханнану с повелением отнести с ответным письмом пославшему его. В этом письме Христос отказывался идти в Едессу сам, говоря, что ему надлежит исполнить то, на что Он послан. По исполнении Своего дела он обещал послать к Авгарю одного из Своих учеников.

Получив портрет, Авгарь исцелился от главного своего недуга, но лицо его оставалось еще поврежденным.

После Пятидесятницы в Едессу пошел святой апостол Фаддей. Проповедуя Благую Весть, он крестил царя и большую часть населения. Выйдя из крещальной купели, Авгарь обнаружил, что исцелился полностью, и вознес благодарность Господу. По приказу Авгаря святой убрус (плат) был наклеен на доску из негниющего дерева, украшен и помещён над воротами города вместо ранее находившегося там идола. И каждый должен был поклониться «чудотворному» образу Христа, как новому небесному покровителю града.

Однако внук Авгаря, взойдя на трон, задумал вернуть народ к поклонению идолам и для этого разрушить Нерукотворный Образ. Епископ Едессы, предупрежденный в видении об этом замысле, повелел замуровать нишу, где находился Образ, поместив перед ним зажженный светильник.

Со временем место это было забыто.

В 544 году, во время осады Едессы войсками персидского царя Хозроя, едесскому епископу Евлалию было дано откровение о местонахождении Нерукотворного образа. Разобрав в указанном месте кирпичную кладку, жители увидели не только прекрасно сохранившийся образ и не угасшую за столько лет лампаду, но и отпечаток Пресвятого лика на керамике – глиняной доске, закрывавшей святой убрус.

После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило.

Льняной плат с изображением Христа долгое время хранился в Эдессе как важнейшее сокровище города. В период иконоборчества на Нерукотворный образ ссылался Иоанн Дамаскин, а в 787 году Седьмой Вселенский собор, приводя его как важнейшее свидетельство в пользу иконопочитания. В 944 году византийские императоры Константин Багрянородный и Роман I купили Нерукотворный Образ у Едессы. Толпы народа окружали и замыкали шествие при перенесении Нерукотворного Образа из города до берега Ефрата, где процессию ожидали галеры для переправы через реку. Христиане начали роптать, отказываясь отдать святой Образ, если на то не будет знамения от Бога. И знамение было им дано. Внезапно галера, на которую уже внесли Нерукотворный Образ, без всякого действия поплыла и пристала к противоположному берегу.

Притихшие едессяне вернулись в город, а шествие с Образом двинулось далее сухим путем. На всем протяжении пути в Константинополь беспрерывно совершались чудеса исцеления. Монахи и святители, сопровождающие Нерукотворный Образ, с пышной церемонией объехали по морю всю столицу и установили святой Образ в Фаросском храме. В честь этого события 16 августа был установлен церковный праздник Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.

Ровно 260 лет сохранялся Нерукотворный Образ в Царьграде (Константинополе). В 1204 году крестоносцы обратили свое оружие против греков и завладели Константинополем. Вместе со множеством золота, драгоценностей и священных предметов ими был захвачен и переправлен на корабль и Нерукотворный Образ. Но, по неисповедимым судьбам Господним, Нерукотворный Образ не остался в их руках. Когда они плыли по Мраморному морю, вдруг поднялась страшная буря, и корабль быстро пошел ко дну. Величайшая христианская святыня исчезла. Этим заканчивается история подлинного Нерукотворного Образа Спасителя.

Существует предание, что Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея.

Плат святой Вероники

На Западе предание о Спасе Нерукотворном получило распространение как сказания о Плате Святой Вероники . Согласно нему, благочестивая еврейка Вероника, сопровождавшая Христа в Его крестном пути на Голгофу, подала Ему льняной платок, чтобы Христос мог отереть с лица кровь и пот. Лик Иисуса запечатлелся на платке.

Реликвия, именуемая «плат Вероники» хранится в соборе св. Петра в Риме. Предположительно, имя Вероники при упоминании Нерукотворного образа возникло как искажение лат. vera icon (истинный образ). В западной иконографии отличительная особенность изображений «Плат Вероники» — терновый венец на голове Спасителя.

Иконография

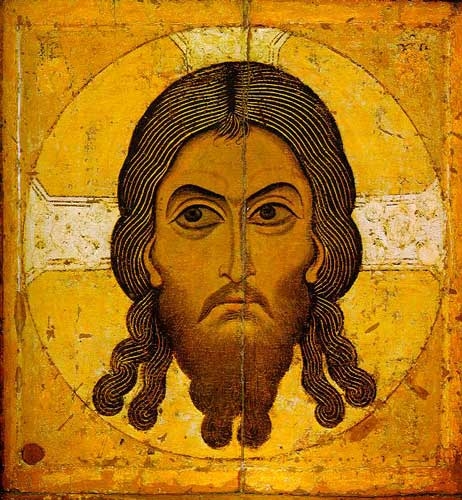

В православной иконописной традиции есть два основных вида изображений Св. Лика: «Спас на убрусе» , или «Убрус» и «Спас на чрепии» , или «Чрепие» .

На иконах типа «Спас на убрусе» изображение лика Спасителя помещено на фоне плата, ткань которого собрана в складки, а верхние концы его завязаны узлами. Вокруг головы – нимб, символ святости. Цвет нимба, как правило, золотой. В отличие от нимбов святых, нимб Спасителя имеет вписанный крест. Этот элемент имеется только в иконографии Иисуса Христа. В византийских изображениях он украшался драгоценными камнями. Позднее крест в нимбах стали изображать состоящими из девяти линий по числу девяти ангельских чинов и вписывать три греческие буквы (Я есть Сущий), а по сторонам нимба на фоне помещать сокращенное именование Спасителя – IС и ХС. Такие иконы в Византии назывались «Святым Мандилионом» (Άγιον Μανδύλιον от греч. μανδύας — «убрус, плащ»).

На иконах типа «Спас на чрепии», или «Чрепие», согласно преданию, изображение лика Спасителя после чудесного обретения убруса, отпечаталось и на черепице-керамиде, которой был закрыт Нерукотворный Образ. Такие иконы в Византии назывались «Святым Керамидионом». На них отсутствует изображение плата, фон ровный, а в некоторых случаях имитирует фактуру черепицы или каменной кладки.

Наиболее древние изображения выполнялись на чистом фоне, без какого-либо намёка на материю или черепицу.

Убрус со складками начинает распространяться на русских иконах с ХIV в.

Изображения Спасителя с бородой клинообразной формы (сходящейся к одному или двум узким концам) известно и в византийских источниках, однако, только на русской почве они оформились в отдельный иконографический тип и получили название «Спас Мокрая Брада» .

Спас Нерукотворный «Спас Мокрая Брада»

В соборе Успения Божией Матери в Кремле находится одна из чтимых и редких икон — «Спас Ярое Око» . Написана она была в 1344 году для старого Успенского собора. На ней изображен суровый лик Христа пронзительно и строго взирающий на врагов Православия — Русь в это период была под игом татаро-монголов.

Чудотворные списки «Спаса Нерукотворного»

«Спас Нерукотворный» — икона особо почитаемая православными христианами на Руси. Она всегда присутствовала на русских военных флагах еще со времени Мамаева побоища.

А.Г. Намеровский. Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на ратный подвиг

Самая ранняя сохранившаяся икона «Нерукотворного Спаса» — новгородский двухсторонний образ XII века — находится в Третьяковской галерее.

Спас Нерукотворный. Третья четверть XII века. Новгород

.jpg)

Прославление Креста (оборотная сторона иконы Спас Нерукотворный) XII век. Новгород

Через многие Свои иконы Господь проявлял Себя, являя дивные чудеса. Так, например, в селе Спасском, близ города Томска, в 1666 г. один томский живописец, которому заказали для своей часовни жители деревни икону святителя и чудотворца Николая, по всем правилом приступил к работе. Он призвал жителей к посту и молитве и на приготовленной доске сделал прорись лица угодника Божия, чтобы на следующий день работать красками. Но на другой день вместо святителя Николая увидел на доске очертания Нерукотворного образа Христа Спасителя! Два раза восстанавливал он черты Николая Угодника и дважды чудесным образом возобновлялся на доске лик Спасителя. То же повторилось и в третий раз. Так на доске была написана икона Нерукотворного образа. Слух о совершившемся знамении вышел далеко за пределы Спасского, и сюда отовсюду стали стекаться паломники. Прошло довольно много времени, от сырости, пыли постоянно открытая икона обветшала и требовала реставрации. Тогда 13 марта 1788 г. иконописец Даниил Петров по благословению игумена Палладия — настоятеля монастыря в Томске ножом начал удалять с иконы прежний лик Спасителя, чтобы написать новый. Снял с доски уже полную горсть красок, а святой лик Спасителя оставался неизменным. Страх напал на всех видевших это чудо, и с тех пор никто не осмеливался на обновление образа. В 1930 году, как и большинство церквей, этот храм был закрыт, а икона исчезла.

Нерукотворный образ Христа Спасителя, поставленный неизвестно кем и неизвестно когда, в городе Вятке на паперти (крыльцо перед церковью) Вознесенского собора, прославился совершившимися перед ним бесчисленными исцелениями, по преимуществу от болезней глаз. Отличительной особенностью вятского Спаса Нерукотворного является изображение ангелов, стоящих по сторонам, фигуры которых не полностью прописаны. Список с чудотворной Вятской иконы Спас Нерукотворный до 1917 года висел с внутренней стороны над Спасскими воротами Московского Кремля. Сама икона была доставлена из Хлынова (Вятки) и оставлена в московском Новоспасском монастыре в 1647 году. Точный список был отправлен в Хлынов, а второй установлен над воротами Фроловской башни. В честь образа Спасителя и фрески Спаса Смоленского с внешней стороны, ворота, через которые была доставлена икона и сама башня были названы Спасскими .

Еще один чудотворный образ Спаса Нерукотворного находится в Спасо-Преображенском соборе города Санкт-Петербурга .

Икона «Спас Нерукотворный» в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Был любимым образом императора Петра I.

Икона была написана, предположительно, в 1676 году для царя Алексея Михайловича знаменитым московским иконописцем Симоном Ушаковым. Она была передана царицей своему сыну – Петру I. Он всегда брал с собой икону в военные походы. Именно перед этой иконой император молился при основании Петербурга, а также накануне судьбоносного для России Полтавского сражения. Эта икона не раз сохраняла жизнь царю. Список этой чудотворной иконы возил с собой император Александр III. Во время крушения царского поезда на Курско-Харьково-Азовской железной дороге 17 октября 1888 года, он вышел из разрушенного вагона вместе со всей семьей невредимым. Целой сохранилась и икона Спаса Нерукотворного, даже стекло в киоте осталось целым.

В собрании Государственного музея искусств Грузии находится энкаустическая икона VII века, называемая «Анчисхатским Спасом» , представляющая Христа погрудно. Народное грузинское предание отождествляет эту икону с Нерукотворным Образом Спасителя из Эдессы.

«Анчисхатский Спас» — одна из наиболее чтимых грузинских святынь. В древности икона находилась в монастыре Анчи в Юго-Западной Грузии; в 1664 г. была перенесена в тбилисскую церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, VI в., получившую после перенесения иконы название Анчисхати (в настоящее время хранится в Государственном музее искусств Грузии).

Чудотворная икона «Всемилостивого Спаса» в Тутаеве

Чудотворная икона «Всемилостивого Спаса» находится в тутаевском Воскресенском соборе. Древний образ написан в середине XV века известным иконописцем Дионисием Глушицким. Икона огромная — около 3 метров.

Изначально икона располагалась в куполе (являлась «небом») деревянного храма в честь святых князей Бориса и Глеба, чем и объясняются ее большие размеры (три метра в высоту). Когда был построен каменный храм, икону Спасителя перенесли в летнюю Воскресенскую церковь.

В 1749 году по указу святителя Арсения (Мацеевича) образ был вывезен в Ростов Великий. 44 года пребывала икона в Архиерейском доме, только в 1793 году борисоглебцам позволили вернуть ее в собор. С великой радостью они несли святыню из Ростова на руках и перед слободой остановились на речке Ковать, чтобы омыть дорожную пыль. Там, где поставили икону, забил ключ чистой родниковой воды, который существует и по сей день и почитается святым и целебным.

С той поры у святого образа стали совершаться чудеса исцеления от физических и духовных болезней. На средства благодарных прихожан и паломников в 1850-м году икону украсили серебряно-золоченым венцом и ризой, изъятыми большевиками в 1923 году. Тот венец, что находится на иконе в настоящее время — его копия.

Существует давняя традиция с молитвой проползать под чудотворной иконой Спасителя на коленях. Для этого в киоте под иконой устроено специальное окошко.

Каждый год, 2 июля, в соборный праздник чудотворный образ выносят из храма на специальных носилках и совершают крестный ход с иконой Спасителя по улицам города с пением и молитвами.

А потом, по желанию, верующие лезут в дыру под иконой — целебный лаз, и на коленях или на корточках проползают под «Всемилостивым Спасом» с молитвой об исцелении.

Нерукотворный Образ Спасителя Иисуса Христа по христианской традиции является одним из доказательств истинности воплощения в человеческом образе второго лица Троицы. Возможность запечатлеть изображение Бога, по учению Православной церкви, связана с Боговоплощением, то есть рождением Иисуса Христа, Бога-Сына, или, как обычно называют Его верующие, Спасителя, Спаса. До Его рождения появление икон было нереальным — Бог-Отец невидим и непостижим, следовательно, и неизобразим. Таким образом, первым иконописцем стал сам Бог, Его Сын – «образ ипостаси Его» (Евр.1.3). Бог обрел человеческое лицо, Слово стало плотью ради спасения человека.

Материал подготовил Сергей ШУЛЯК

для Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах

Док.фильм «СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ» (2007)

Образ оставленный нам самим Спасителем. Самое первое подробное прижизненное описание внешнего вида Иисуса Христа, оставил нам проконсул Палестины Публий Лентула. В Риме, в однои из библиотек, найден неоспоримо правдивый манускрипт, имеющий большую историческую ценность. Это письмо, которое Публий Лентул, управляюший Иудеей до Понтия Пилата, писал властителю Рима.

Тропарь, глас 2

Пречистому образу Твоему покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: волею бо благоволил еси плотию взыти на крест, да избавиши, яже создал еси, от работы врагу. Темже благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир.

Кондак, глас 2

Неизреченнаго и Божественнаго Твоего к человеком смотрения, Неописанное Слово Отчее, и образ неписанный и богописанный победителен ведуще неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе.

Молитва ко Господу

Господи Щедре и Милостиве, Долготерпеливе и Многомилостиве, внуши молитву нашу и вонми гласу моления нашего, сотвори с нами знамение во благо, настави нас на путь Твой, еже ходити во истине Твоей, возвесели сердца наша, во еже боятися Имене Твоего святаго. Зане велий еси Ты и творяй чудеса, Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в бозех, Господи, силен в милости и благ в крепости, во еже помогати и утешати и спасати вся уповающий на Имя святое Твое. А минь.

Ина молитва ко Господу

О, Преблагий Господи Иисусе Христе, Боже наш, Ты древле человеческаго естества Твоего лице, пресвятою водою смыв и убрусом отер, чудесно убо на том же убрусе изобразити Себе и Едесскому князю Авгарю во исцеление его от недуга послати благоволил еси. Се и мы ныне, грешнии рабы Твои, душевными и телесными недуги нашими одержими, лица Твоего, Господи, ищем и с Давидом во смирении душ наших зовем: не отврати лица Твоего, Господи, от нас и не отклонися гневом от рабов Твоих, помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас. О, Всемилостивый Господи, Спасителю наш, изобрази Сам Себе в душах наших, да во святыни и правде жительствующе, будем сынове Твои и наследницы Царствия Твоего, и тако Тебе, Премилостиваго Бога нашего, купно со Безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом славити не престанем во веки веков. А минь.

Источник статьи: http://hram-troicy.prihod.ru/pravoslavnye_prazdniki/view/id/1137516

.jpg)

.JPG)

.jpg)

.png)