История массовых праздников

Массовые праздники и зрелища имеют достаточно богатую историю, уходящую своими корнями вглубь веков, в древние народные обряды и действа. История массовых праздничных действ насчитывает около тридцати веков. Массовые празднества родились в Древней Элладе. Наверное, вместе с ними появилось и греческое слово «эортология», то есть наука о празднествах.

Распространение и возрастающая популярность массового праздника связаны с его своеобразием, которое, в свою очередь, прежде всего, состоит в том, что он в любом практическом проявлении всегда имеет достаточно глубокие социально-психологические корни, в полном объеме исключает элементы случайности во время постановки. Массовый праздник не может быть проведен и намечен тогда, когда этого хочет определенный организатор, то или иное учреждение. Он проводится только тогда, когда в широкой массе людей существует потребность именно в этом, а не в другом праздничном действе, когда налицо стремление и готовность к нему, то есть назрела определённая праздничная ситуация [11].

Массовый праздник подразумевает одновременное возникновение многочисленных очагов действия, причем участники сами выбирают интересный именно для них в данную минуту объект, а массовое зрелище сосредотачивает внимание на одном некотором объекте, имеющем в данный момент решающее значение.

Сопоставляя праздник и игру, можно отметить, что праздничная атмосфера колеблется между игровым и серьезным, строго некоторым и произвольно свободным. Если в обыденной жизни игровое и практическое действие разделены между собой, то праздник подобного разделения не знает, в силу того, что в нем всегда есть символический, условный, обрядно зрелищный момент. Праздник есть перевод на язык игровых правил в наибольшей степени переломных, существенных моментов человеческой жизни [6].

«Является совершенно несомненным, что основным художественным порождением революции всегда были и будут народные празднества. Настоящий праздник обязан быть организован как все на свете, что имеет тенденцию произвести достаточно высоко эстетическое впечатление. Именно для праздника нужны следующие элементы. Во-первых, действительный подъем, действительное желание их откликнуться всем сердцем на событие, которое, в свою очередь, празднуется. Во-вторых, известный минимум праздничного настроения. В-третьих, талантливые организаторы» (А.В.Луначарский) [10].

Социальная сущность праздника, прежде всего, проявляется в том, что он представляет собой специальный тип социального действия людей, объединяющий мировоззрение этого общества, его политические, нравственные и эстетические идеалы.

25)))Коллективиза́ция— процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы в СССР). Проводилась в СССР в конце 1920-х — начале 1930-х гг. (решение о коллективизации было принято на XV съезде ВКП (б) в 1927), в западных районах Украины, Белоруссиии Молдавии, в Эстонии, Латвии и Литве.

Цель коллективизации — формирование социалистических производственных отношений в деревне, ликвидация мелкотоварного производства для разрешения хлебных затруднений и обеспечения страны необходимым количеством товарного зерна.

В конце 1929 г., на ноябрьском Пленуме ЦК, была провозглашена задача проведения в зерновых районах сплошной коллективизации за год. 7 ноября 1929 г. появилась статья И.В. Сталина Год великого перелома, в которой говорилось о коренном переломе в развитии земледелия от мелкого и отсталого к крупному и передовому и выходе из хлебного кризиса благодаря росту колхозно-совхозного движения (хотя к тому моменту лишь 6,9% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы). В связи с переходом к политике большого скачка фактически была отброшена идея коллективизации на основе добровольности и постепенности (положенная в основу первого пятилетнего плана) и был взят курс на сплошную насильственную коллективизацию, которая, как считают некоторые исследователи данной проблемы, включала в себя три главные цели:

— осуществление социалистических преобразований в деревне;

— обеспечение любой ценой снабжения быстро растущих в ходе индустриализации городов;

— развитие системы принудительных работ из числа спецпереселенцев- высланных кулаков и членов их семей.

34))))Эволюция содержания университетского образования и народные университеты в Европе во второй половине XIX – начале ХХ в. Вторая половина XIX в. в Европе и России была отмечена изменениями в содержании университетского образования. Университеты возникли в эпоху средневековья. Уже само их название показывало, что университет представлял собой «universitas» — совокупность знания и образования. Цели университетского образования не были дифференцированы. Долгое время университетское образование и профессиональное и специальное обучение существовали отдельно друг от друга. Итогом университетского образования была подготовка ученого – исследователя. Доминирующим в университетской деятельности был принцип единства образования и исследования. Постепенно параллельно с университетами возникают специальные высшие школы (технические, коммерческие, сельскохозяйственные, ветеринарные высшие школы). В течение XIX в. соотношение общего и специального образования изменялось в университетах в направлении доминирования специального образования. Понимание образования в широком смысле слова подразумевало умение видеть целостность мира, широкий кругозор, формирование личности. В России Народные университеты возникли и развивались как органическая составная часть широкого общественного движения за распространение в народе грамотности и образования. В 1859 г. в Киеве была открыта первая в России воскресная школа. Воскресные школы стали широко распространяться с 1870-х гг. Первоначально их деятельность ограничивалась обучением грамоте. В России первые попытки распространения в народе университетского знания начались почти одновременно с Англией. В 1871 г. Новороссийское общество естествоиспыталей стало читать систематические лекции в Одессе. В России первые попытки распространения в народе университетского знания также относятся к 1870-м годам. В Казани, Харькове, Нижнем Новгороде, Саратове, Петербурге, Николаеве и в других городах читались систематические лекционные курсы.

20))) Древние славяне были язычниками. Они почитали природу как одухотворенное начало. Природа жила в их представлении в конкретных одушевленных образах, населенная добрыми и злыми духами, одни из них становились союзниками в борьбе со стихиями, других необходимо было умилостивить и усмирить. С верованиями славян связано поклонение божествам, олицетворявшим силы природы: солнце, воду, землю. В художественном творчестве народа ярко и многообразно проявилось восприятие им окружающего мира. В изделиях его рук, в старинных сказах, мифах, легендах и песнях передано ощущение близости человека к природе и, прежде всего – к родной земле как главному источнику жизни.

Зарождение досуговых форм деятельности тесно связано с переходом племен к оседлому образу жизни и занятием земледелием. Досуг носил коллективный характер, помогал восстановить физические и психические силы, содействуя сплочению членов общины, выполнял важнейшую для древнего социума функцию — единения. Своеобразие досуга обусловлено религиозными представлениями и особенностью сельскохозяйственного труда: сменой времени года, продолжительностью дня, фиксированными сроками начала и окончания земледельческих работ.

В древности формы досуга опирались на общий фундамент традиционной народной культуры, досуговые занятия различных общественных групп были во многом сходны. Вся жизнедеятельность человека регулировалась, главным образом, традицией, обрядами, обычаями, укоренившимися привычками.

[1] Любимов Л. История древнего мира М. «Просвещение», 1980, с.288

Источник статьи: http://lektsii.org/16-28322.html

Хронология развития массовых празднеств и зрелищ

История массовых праздничных действ насчитывает около 30 веков. Родились они в Древней Греции и отличались необычайной красочностью, массовостью и превосходной организацией. Древнейшими празднествами можно считать Дионисии. Дионис в древности был не только символом вина и плодородия, но и символом народного празднества, народного веселья и театральных представлений.

Следует упомянуть четыре ежегодных праздника Диониса.

Малые, или сельские Дионисии (в конце декабря – начале января) приурочены к первой пробе молодого вина, в эти дни устраивались веселые процессии с песнями и танцами, играми и шутками, переодеваниями, шествиями ряженых и т. д.

Во время праздника Ленеи (в конце января – начале февраля) происходили театральные состязания, ставшие составной частью народного празднества.

Праздник Анфестерий продолжался 3 дня (в конце февраля – начале марта). Первый день был посвящен детям, все дети в этот день получали подарки. Во второй день по Афинам ходили горожане, устраивая импровизированные процессии ряженых (персонажи из мифологии). Последний день посвящался памяти усопших.

Великие, или городские Дионисии (в конце марта – начале апреля, во время весеннего равноденствия) – праздник весны, плодородия, здоровья.

Мартовские Великие Дионисии – самый главный праздник Великих Дионисий. В первый из 7 дней Великих Дионисий праздничное шествие заполняло весь город. На четвертый день открывались трехдневные драматические состязания. Этими спектаклями заканчивались Великие Дионисии.

Древний мир любил массовые зрелищные мероприятия. В Древней Греции проводились Олимпийские игры, на которые стекалось большое количество народа. Сведения о происхождении игр утеряны, однако сохранилось несколько легенд, описывающих это событие. Первое

документально подтвержденное празднование относится к 776 г. до н. э., хотя известно, что игры проводились и раньше.

Посвященные верховному богу Зевсу, Олимпийские игры проводились каждые четыре года летом в священной области Олимпия. На время их проведения объявлялось священное перемирие, в это время нельзя было вести войну. Олимпийские игры способствовали развитию культуры, искусства и философии в древнем мире, так как они сопровождались представлениями артистов, певцов и музыкантов.

В Древнем мире наряду с культурным туризмом и посещением важных религиозных и спортивных праздников существовала традиция развлекательных путешествий. Люди того времени охотно посещали массовые зрелищные мероприятия. Под открытым небом стали обустраиваться каменные сооружения – театры. Первый каменный театр в Риме был построен по приказу императора Помпея, на которого произвели впечатление греческие театры. Зрелища проводились ежегодно, и ни один из императоров не жалел на них денег.

После объявления о предстоящих гладиаторских боях или травле зверей в города Древнего Рима стекались тысячи жителей с разных концов империи.

Пятилетние игры проводились по образцу Олимпийских и других древнегреческих игр.

Триумфы устраивались в честь победы над врагом и представляли собой массовые спектакли, прославлявшие республику, ее силу, могущество, мужество ее боевых легионов.

Популярны были в Риме и луперкалии – празднования в честь Фавна, «Праздник перепутий» и малые триумфы – овации, во время которых триумфатор входил в город пешком, а не въезжал на колеснице, как в большом триумфе.

Средневековье и эпоха Возрождения

Средневековая площадь была средоточием административной, общественной и религиозной жизни города, где стояли рядом церковь и ратуша. В определенные дни площадь становилась шумным рынком, где собирался буквально весь город и куда съезжались люди из дальних окрестностей. Именно в этих условиях появились первые ростки профессионального анимационного искусства – в сатирических песенках, акробатических трюках и танцах, исполняемых на ярмарке жонглерами, универсальными актерами-одиночками, предшественниками славного

племени артистов театра и эстрады 10 . Искусство жонглеров, импровизаторов, акробатов впоследствии станет составной частью итальянского карнавального действа. Именно карнавальным играм – массовому театрализованному народному празднеству – обязаны зрелищные искусства рождением многих видов и жанров.

Карнавал – это народной действо, уходящее своими корнями в древние фольклорные обрядовые игрища. Центром возникновения карнавала считается Венеция. К IX-X векам относятся наиболее ранние известия о периодических городских празднествах в разных городах Западной Европы. Как полагает историк средневековой культуры В. П. Даркевич, эти праздники достигли расцвета в XIV-XV веках, когда они собирали немало участников и гостей.

Жанр религиозного театра, являвшегося частью многодневного массового действа, в основе которого лежало самодеятельное искусство городского плебса, называется мистерия. В мистериальных массовых зрелищах стал традиционным конфликт между богом и дьяволом.

В эпоху Возрождения народные празднества получили идеологическую и эстетическую оценку, обрели признание как важный фактор общественной и культурной жизни народа. Своеобразие в карнавальное празднество внес XV век. Появились мимы, жонглеры, зазывалы, буффоны. Буффоны – те же шуты, основа искусства которых – злободневная сатира на городской быт и нравы. В XVI веке на карнавальном празднестве возникает одно из самых значительных явлений искусства эпохи Возрождения – комедия дель арте. Она арте несла в себе лучшие черты народного творчества: оптимизм, жизнеутверждающее начало, сатирическое отношение к власти и духовенству.

В западноевропейском театре традиции постановки театральных спектаклей под открытым небом насчитывают тысячелетнюю историю, и отсчет ее нужно вести еще от времен театра Диониса. Первые лондонские театры возникли за городской чертой, так как муниципалитет изгнал за городскую черту все зрелищные предприятия, на которые валил народ. Театральные здания крыш не имели, спектакли в любую погоду игрались под открытым небом.

Массовые зрелища в России

Русские народные гулянья, скоморошьи игры и «глумы» неразрывно связаны с бытом народа. Это одна из составных частей духовной жизни русского человека – фольклора, неиссякаемого родника поэтических сил народа, веками создаваемого бесчисленными поколениями. В народном быту зародились массовые празднества и зрелища. Достаточно вспомнить

10 Жонглер, гистрион, шпильман, мим – так в разных странах Европы называли площадных народных увеселителей, на Руси их звали скоморохами.

наиболее характерные из них: кузьминки (девичий праздник), семик, ночь на Ивана Купалу, веснянки, Масленицу, колядки. Во время этих праздников выстраивались балаганы, где ставили целые музыкальные спектакли, основанные на фольклорных истоках, выступали деды-балагуры, петрушечники, вожаки ученых медведей. Непременными участниками и заводилами старинных народных праздников и гуляний всегда были скоморохи. Скоморошьи игры и «глумы» превращались в самостоятельные спектакли, которые давали актеры-скоморохи на играх и братчинах.

Допетровская Россия не знала светских официальных торжеств. Начало им положил Петр I, устроив в Москве в 1697 году первое «триумфование» по случаю взятия Азова. С тех пор подобные торжества, а также карнавальные шествия стали обычаем. В петровские времена многие придворные празднества сопровождались фейерверками, которые являли собой целые огненные представления, где были сюжет, развитие действия, кульминация и завершение.

При Екатерине II театрализованные маскарады и представления являлись официозно-пышными дворцовыми зрелищами.

Массовое народно-героическое представление, политически четко направленное, точно и убедительно выстроенное художественно, родилось в агиттеатре, который был рожден революцией. Театр народных масс с первых же дней советской власти принимал самое деятельное участие в культурной революции, проводимой в стране. В. И. Ленин, определяя в перспективе задачи культурной революции, говорил о создании в конечном итоге «культурной коммунистической страны». В праздничном шествии массовых площадных действ нашли образное воплощение устремления народа-победителя, с великим энтузиазмом приступившего к строительству новой жизни. Массовое самодеятельное движение в 1920-х годах проходило под лозунгом «За искусство», выражающее классовые задачи революции.

В этот период практикуются различные виды культурного досуга: мистерия-буфф, митинг-концерт, массовые спектакли-обозрения, кружки самодеятельности в рабочих клубах, массовый агиттеатр. Все они способствовали формированию политических взглядов у зрителей.

В современном представлении массовые праздники и зрелища также имеют множество разновидностей:

• массовые постановки под открытым небом;

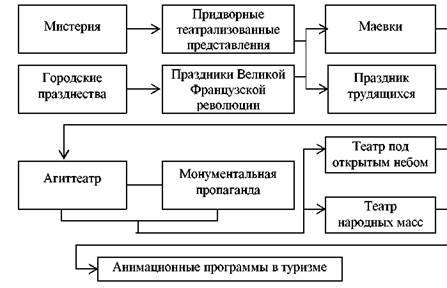

Анализ истории анимационной деятельности по организации массовых празднеств и представлений показывает жизненность и большие возможности этого жанра. С давних времен он всегда идет в ногу с эпохой, став образным воплощением ее устремлений, надежд и являясь яркой характеристикой того или иного периода в жизни народа, развитии страны. Может быть, поэтому жанр насчитывает такое многообразие форм. Схематично эволюция анимационных программ и массовых празднеств и зрелищ показана на рисунке 5,

|

Рис. 5. Эволюция анимационных программ

11 Третьякова Т. Н. Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. пособие для вузов / Т. Н. Третьякова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – С. 40

Источник статьи: http://infopedia.su/16xb732.html