Казачьи праздники

Казачьи праздники

Казаки – народ дружный и веселый. И праздники у них всегда готовились и проводились с размахом. Веками в казачьих поселениях и станицах сохранились традиции празднования различных торжеств с соблюдением особых обрядов. И по сей день каждое событие в семьях донцов, кубанцев, уральцев и прочих войсках отмечается с соблюдением предписаний предков.

В основном, все казачьи праздники совпадали с великими христианскими событиями. Казаки – народ верующий, поэтому и дни поклонения святыням были и остаются для них днями особенными. Зачастую, празднование начиналось с молебна в церквях. После него в станичной избе организовывался большой праздничный обед с песнями и плясками. На стол ставили угощения, принесенные каждой семьей. Но у празднования каждого события были и свои особенности.

Казачий праздник Рождества

Празднование начиналось с вечера. По православной традиции, в казачьих семьях в сочельник садились за стол только после появления на небе первой звезды. Это символизировало событие, указанное в Библии, повествующей о том, что, когда родился Христос, на небе загорелась новая звезда. В этот вечер казаки собирались семьями и начинали трапезу с постной каши с изюмом – кутьи. Утром совершался молебен, после которого все казаки во главе с атаманом ходили по станице и славили Рождение Христа. После Рождества начинались Святки.

Святочные казачьи празднования

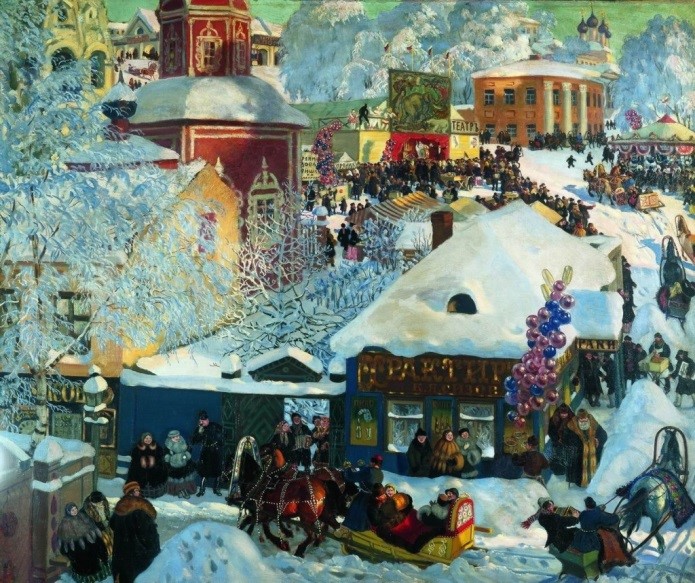

Святки на Руси традиционно длятся с сочельника до Крещения. В эти дни в казачьих станицах было весело. Дети и молодежь катались с горок, облитых льдом, на санях или в корзинах. Взрослые женщины и молодые девки ходили по дворам и пели песни, славящие Рождество – колядовали. В это мистическое время, которое наши предки называли порубежным, так как считалось, что души предков в эти дни навещают живых, было принято гадать. Гадали молодые на суженого, а умудренные – на жизнь или смерть или на урожай. Заканчивались святки Крещением.

Казачий праздник Крещения

Перед Крещением также соблюдался пост. После на стол ставили угощения с традиционной кутьей. Потом шли на молебен. Ночью в храмах освящалась вода, а утром считалось, что вода становится святой в реках, озерах, ручьях и прочих водоемах. К проруби, вырубленной часто в форме креста, шли всей станицей красным ходом. В воду окунались трижды с головой. Считалось, что после такого омовения к казаку весь год не будут приставать хвори, и будет стороной обходить неудача в бою.

Казачий праздник Масленицы

У казаков масленичная неделя, предшествовавшая Великому Посту, была посвящена дружбе, соревнованиям и веселым забавам. В это время с соседних станиц съезжались семьи, чтобы «на людей посмотреть и себя показать». Все делились на группы, выбирали временного «ватажного» атамана и ходили по селению. Строились снежные городки, устраивались шермиции – дружеские кулачные бои, организовывались показательные выступления на конях. Все это заканчивалось в воскресенье общим пиром, после которого каждый традиционно просил у всех прощенья, семьи молились и разъезжались по домам до Пасхи.

Казачий праздник Пасхи

Великий для каждого казака праздник Пасхи начинался с чистого четверга, когда хозяйки дочиста выметали и отмывали дом, украшали его лентами и расшитыми рушниками. В этот же день всей семьей ходили в баню, пекли куличи, делали пасхи и красили куриное яйцо. Воскресенье начиналось со службы, на которую ходили семьями. После нее отправлялись домой за накрытый стол. Днем посещали друзей и родных, и при встрече обменивались ритуальными фразами «Христос воскресе – Воистину воскресе» и трижды целовались. Во многих станицах в этот праздник устраивались игры, соревнования и кулачные бои.

Казачий праздник Троицы

Этот праздник символизировал приход лета, роста и жизни. Он был ориентирован на поминание усопших. Казаки семьями ходили после молебна на кладбище и молились об умерших. Для станиц в разных регионах были характерны свои традиции: кто-то украшал деревце, где-то плелись венки. Но главный посыл был один у всех – природа просыпалась, оживала, и вместе с ней просыпались и люди.

Казачий праздник Покрова Богородицы

Этот день совместил в себе две традиции, присущие казачьему братству – православную и воинскую. В православной традиции этот праздник посвящен великому событию – явлению Пресвятой Богородицы Андрею Юродивому в храме, в котором хранилась риза Божьей Матери. В воинской традиции казаков этот день был посвящен не менее важному событию – победе казачьего войска над турками под Азовом в XVII веке. В Покров традиционно поминаются воины, погибшие при Азовском осадном сидении. По ним служится молебен, и в честь них устраиваются традиционные кулачные бои.

Казачьи праздники по войскам

Помимо православных праздников, в казачей культуре много воинских праздников. Они довольно разрознены, и приурочены к славным победам каждого из казачьих войск в многочисленных сражениях.

Амурское казачество отмечает:

- 30 марта – праздник всех частей войска;

- 30 октября – праздник всех частей и войсковой круг войска.

Астраханское казачество 1 сентября отмечает праздник всех частей.

Донское казачество отмечает:

- 14 января – круг Донского казачества;

- 19 мая – совместный круг Кубанского и Донского войск;

- 13 августа – праздник первого полка;

- 29 августа – праздник четвертой сотни;

- 30 октября – праздник всех частей и войсковой круг;

- 3 декабря – праздник одиннадцатого полка;

- 19 декабря – праздник первой батареи.

Забайкальское казачество отмечает:

- 30 марта – праздник всех частей войска;

- 4 июля – круг Забайкальского войска.

Кубанское казачество отмечает:

- 16 апреля – войсковой круг Кубанского войска;

- 19 апреля – праздник Лейб-Гвардии Кубанской сотни;

- 19 мая – совместный круг Кубанского и Донского войск;

- 12 сентября, 30 октября – праздник всех частей войска и войсковой круг;

- 19 декабря – праздник Лейб-Гвардии Кубанской сотни и Кубанского казачьего дивизиона.

Оренбургское казачество отмечает:

- 6 мая – праздник всех частей войска;

- 22 мая – праздник четвертого полка;

- 12 сентября – праздник пятого полка.

Семиреченское казачество отмечает:

- 6 мая – праздник первого конного полка и войсковой круг;

- 26 июля – праздник второго конного полка.

Сибирское казачество отмечает:

- 16 февраля – праздник первого конного полка;

- 25 февраля – праздник третьего конного полка;

- 19 декабря – праздник всех частей.

Терское казачество 7 сентября отмечает праздник всех частей и войсковой круг.

Уральское казачество отмечает:

- 14 августа – праздник первого полка;

- 21 ноября – праздник всех частей и войсковой круг.

Уссурийское казачество 30 марта отмечает праздник всех частей войска.

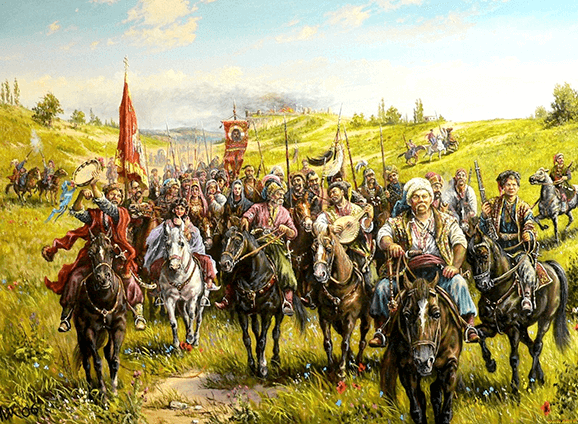

Общеказачий воинский праздник

Его проводят в большинстве станиц. Главная цель организации такого торжества – демонстрация умений молодых и опытных казаков. Начиналось все с общевойскового построения. Атаман с символами власти – булавой и насекой – возглавлял шествие, направляющееся на традиционную литургию в храм. После неё из храма выносились иконы и знамена. Далее начинались игрища. Проводились состязания, показательные выступления с оружием, скачки на конях, джигитовка. Завершал праздник общий пир и массовые гулянья с песнями и плясками.

- 30 марта – Амурское, Забайкальское и Уссурийское казачьи войска;

- 6 мая – Оренбургское и Семиреченское казачьи войска;

- 1 сентября – Астраханское казачье войско;

- 7 сентября – Терское казачье войско;

- 12 сентября – Кубанское казачье войско;

- 30 октября – Донское казачье войско;

- 21 ноября – Уральское казачье войско;

- 19 декабря – Сибирское казачье войско.

Казачий праздник Новый год

Главным действующим лицом в праздновании наступления нового года у казаков был стол. Чем богаче угощение – тем обильнее будет урожай, и тем сытнее будет в семье. Это время также считалось порубежным. В новогоднюю ночь гадали, а утром казаки ходили по домам с посеванием – рассеиванием зерен пшеницы, гороха или кукурузы по полу избы и на головы хозяевам. Также утром нового года смотрели, кто первым придет к семье в гости: если мужчина – к удаче, а если женщина – к убытку.

Каждый казак, будь то уралец ли донец, жив своими корнями и традициями. Испокон века празднования в станицах проходили сообща, всей гурьбой. Это не только позволяло каждому почувствовать себя членом большой и дружной семьи, но и очень сплачивало народ, чтобы в случае опасности также дружно встать на оборону родной земли.

Источник статьи: http://xn--80aaak5agq.xn--p1ai/content/kazachi-prazdniki

Главные праздники и традиции донских казаков

У казаков существовало множество различных религиозных обрядов и праздников. Казаки были глубоко верующими людьми. Ни одного великого дела казаки не начинали без молитвы, они чувствовали свою духовную связь с умершими. Обязательно поминали усопших.

У казаков существовало множество различных религиозных обрядов и праздников. Самыми почитаемыми праздниками на Нижнем Дону считались Троица и Покров. На Верхнем Дону любили зимние святки, Рождественское славление, обряд посевания и святочные гадания. Праздник праздников и торжество торжеств – пасхальные обряды и обычаи.

А теперь подробнее расскажем только о некоторых из этих праздниках и связанных с ними обычаями.

Праздник Святой Троицы относится к «двунадесятым» праздникам православия и являлся одним из любимых и почитаемым у казаков.

Второй день, т. е. понедельник, церковь посвящает во славу духа Святого, поэтому этот день и называется Духовным днем. Его празднование начинается, по обыкновению, вечерним богослужением в Троицын день.

Празднику Троицы предшествует Троицкая родительская суббота. Кроме частных дней, установленных для поминовения усопших, православная церковь установила общие дни, в которые должны поминаться все православные крестьяне. Такие дни называются вселенскими или родительскими: одним из них является суббота в канун Троицына дня, когда в храмах совершаются поминальные молитвы.

Праздник Святой Троицы праздновался на Дону красочно и светло. Храмы в этот день украшались цветами и зеленью, косили траву, которой устилали пол. Церкви принимали нарядный вид, наполнялись запахами цветов и трав. В этот день в храме прихожане плели венки, трижды становясь на колени. Венки эти хранили дома, считалось, что такой венок охраняет дом от злых духов.

Украшали цветами и травой не только храмы, но и казачьи дома. Курень преображался, наполняясь запахом зеленого луга, размятой сырой травой. Обычай приносить в Троицын день в дома и храмы зелень символизирует «всеоживающую силу пресвятого и животворящего Духа».

Библейская легенда повествует о том, что на пятидесятый день после Христова Воскресения на его учеников-апостолов сошел святой дух. Апостолы заговорили на разных языках, никогда им не учившись. Это было указание Бога-отца нести весть о христианстве «всем народом и языкам». Эта легенда подтверждает существование пресвятой Торицы: Бог-отец, Бог- сын и Бог-дух святой. Таков религиозный смысл этого праздника.

А на Руси Троица слилась с древнеславянским праздником – Семиком. Он знаменовал конец весны и начало лета и приходился на четверг седьмой недели после Пасхи.

Юную девушку на погоде взрослой жизни напоминает природа на кануне буйного летнего цветения Потому и считалась Троица «девичьим» праздником. Некоторые Троицкие обряды должны были совершаться только девушками, в отсутствие мужчин любого возраста.

Именно в Троицу было принято водить хороводы. Наши предки верили, что хороводом они помогают Солнцу – главному источнику жизни.

Самое уважаемое дерево на Троицу – береза. Она одевается в зеленый наряд раньше всех, еще древние славяне считали, сто береза обладает особенной жизненной силой. Березками украшали дома и храмы. У молодой сочной березки выбирали место, что бы водить хороводы. С березой связан и обычай завивания венков. В Семик ветки связывали в кольцо, загадывая судьбу. Можно было завить венок на себя, а можно – на кого-то другого. На Троицу смотрели, что стало с венком. Если ветки не развились – у того, на кого загадывалось, будет долгая жизнь. Для завивания венков выбиралось укромное место, чтобы злой человек не мог развить их.

Через березовый венок девушки и женщины «кумились» — целовались друг с другом и становились на какое-то время подругами:

Покумимся, кума, покумимся,

Чтобы нам с тобой не браниться,

Иногда эта дружба сохранялась всю последующую жизнь. Во время кумления звучали различные пожелания. Девочке подростку желали: «Еще тебе подрасти да побольше расцвести!». Девушке на выданье желали скорейшего замужества: «До налетья косу тебе расплесть надвое, чтобы свахи и сваты не выходили из хаты, чтобы не сидеть тебе по подлавочью!» Молодым женщинам – свое пожелание: «На лето тебе сына родить, на тот год сам-третей тебе быть!».

Украшенную березку носили по домам девушек, а потом пускали по реке. На реку приносили и венки из цветов и березовых веток. На венках гадали» утонет – к смерти, сразу прибьется к берегу – замужество в своей деревне, проплывет дальше – идти замуж на чужую сторону, уплывет – не быть свадьбы в этом году.

К березке девушки приносили скатерти и устраивали трапезу. Главным блюдом этой трапезы была яичница. Ее готовили в доме, а к месту праздника приносили в глиняной посуде. Ели яичницу ложками, а потом ложку полагалось бросить над ржаным полем – как высоко ложка взлетит, такой высокой и рожь уродиться. У Троицкой березки водили хороводы, пели песни – хороводные, игровые, лирические. Наиболее популярной была известная многим с детства «Во поле березка стояла». Пели частушки и «страдания» — некоторые из них сочинялись тут же, во время гулянья. Из игр и развлечений в большом почете были качели, «горелки», лапта

Как устроить современный праздник на Троицу? Для этого совершенно не нужно «изобретать велосипед» — все уже за долго до нас предусмотрено и освещено многовековой народной традицией. B день праздника в каждой станице водились хороводы. На верхнем дону водились хороводы – «Улицы». А на нижнем и среднем дону отдавались предпочтения танцам под названием «Белорыбица».

В настоящее время обычаи праздновать Троицу возвращаются. Хочется верить, что уже навсегда.

Особо любимыми в народе были рождественские праздники. Россияне, в том числе и донцы, праздновали их красочно и ярко.

На Руси праздничные дни продолжались две недели: начинались праздником Рождества Христова и завершались Крещением Господним.

К достойному празднованию Рождества верующие готовились сорокадневным постом, известным под названием Рождественского или Филиппова. Канун праздника проводился в особо строгом посте. Этот день назывался сочельником, т. к. по церковному уставу в этот день полагалось употреблять сочиво (пшеницу с медом).

В сочельник не ели до первой звезды. В «красном углу», под образами, на чистой скатерти, на пучке сена или соломы стояла чаша с отварными зернами пшеницы, политой медом или подслащенной, сахаром или изюмом – кутья. С первой звездочкой на небе после молитвы ели кутью, а за ней самый скромный ужин.

Ночью, с первым ударом к заутрени, вставала вся казачья семья. Хозяйки топили печь, и все спешили в церковь на службу. Но еще раньше уходили из дому дети славить Христа. Христа славить, начиная обычно с войского атамана. Сам атаман приставал к кампании старшин и вместе с ним ходили по всем жителям города. Во всяком доме они пели «Христос рождается», за что хозяин был обязан заплатить». Ходили по три-четыре человека. Не принять «христовщиков» считалось большим грехом, все равно, что не принять ангелов. После пения тропаря или кондака мальчик выходил вперед и пел Христовскую песню.

– Чем же вы берете? – спрашивали хозяева.

– Чем бог послал, – отвечали ребята. Их наделяли пряниками, пирогами, колбасой, салом, конфетами, деньгами.

Их принимали только до восхода солнца.

Колядовали всего один вечер – в первый день праздника, распивая при этом специальную песню коляду.

Колядовщика одаряли пирогами, конфетами, деньгами. Все собранное сносили в заранее намеченный курень и там в течении праздника, начиная со второго дня устраивали «сборки»(посиделки) с музыкой, играми, плясками.

В ночь перед Рождеством на базу зажигали костер, чаще всего соломенный стог. Вокруг стога собирались родственники. Это древний славянский обычай и объясняется он тем, что в ночь, когда спаситель еще не родился, и нечистая сила особенно свирепствует, к теплу костра прилетали души умерших предков людей из этого рода.

С кострища, которое сохранялось ( на нем никогда не готовили), казак, отправляясь в дальние края, брал землю, щепотка которой вместе с веточкой полыни. священной травой кочевников, по поверьям отгонявших злых духов, хранилась в ладанке на груди.

На кануне «Старого Нового года», тридцатого января – щедрый вечер. В этот вечер варили вареники и ходили щедровать, а с полуночи до петухов гадали. Вареники чаще всего делали с творогом, но несколько штуке готовили с мукой, солью, монетой или оставляли пустыми. Достанется вареник, начиненный мукой – жизнь будет богатой, но тяжелой, с солью – горькая, пустой вареник – пустая жизнь, с монетой – счастливая и долгая.

В святочные дни отмечалось три праздника: Рождество Христово, памяти Василия Великого и Крещение Господне.

« Слушая от старших и сами, распивая щедровки, казачья молодежь воспринимала с детства поэтический строй родного зыка, участь щедрости на доброе слово, благодарности за милосердие, презрению скупости».

Иллюстрированная энциклопедия «Казаки»1998г.

В Полночь начинали гадать. Гадания были самыми разнообразными.

Утром на Старый Новый год казачата, набрав в мешок пшеницы, ржи или других зерен, бегали по куреням «посевать». Войдя в дом, они бросали зерна в святой угол со словами:

Сею, сею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Роди, Боже, нам жито и пшеницу на всякую долиницу,

В поле стогами, у нас закромами.

Где бык копытом, там пшеница кустом,

Где бык рогом, там пшеница стогом.

Хоть так, хоть не так, дайте в руки пятак.

С Новым годом, с новым счастьем я пришел поздравить вас!

Девушки при посевании ловили зерна и гадали. Если число зерен было четным, значит, девушка скоро выйдет замуж.

Заканчивались святочные дни праздником Крещения Господня или Богоявлением. Вечерня на кануне Крещения называли Крещенским сочельником. В этот день, так же как и в Рождественский сочельник, не ели до первой звезды. После появления на небе первой звездочки ели только лишь кутью, потому-то она и получила название «голодная».

Широко был распространен обычай, в крещенский вечер рисовать мелом или копотью свечи на окнах и дверях, чтобы черти не поселились в доме. Обычно это действо совершал глава семьи – отец, его сопровождал кто-нибудь из членов семьи. Все были без шапок, с хлебом-солью в руках.

Как в Рождество, так и в Крещенский сочельник крестники шли к крестным поздравлять их с праздником. Несли кутью пироги, получая в свою очередь от них подарки и угощения.

В память того, что Спаситель своим Крещением освятил воду, в этот праздник бывает два великих водосвятия. Первое – накануне праздника в храме. Второе совершали в самый праздник под открытым небом на прудах и реках. Шествие для освещения воды в водоемах совершалось

, в центре делалось отверстие, куда забивался Чоп. Когда священник завершал молебен, Чоп вынимали, и под давлением собравшихся людей вода била фонтаном. Ею умывались и наполнялись емкости. Некоторые из прихожан даже купались в проруби. Считалось, что тот, кто искупается в проруби, в ледяной воде, на праздник, будет весь год здоровым.

К рождественским праздникам, как и к Пасхе, готовились тщательно и заблаговременно. Мыли дом, белили стены, стирали и крахмалили занавески и скатерти. Обязательным украшением дома была елка, чья вечная зелень символизировала обновляющуюся жизнь. Каждая хозяйка старалась удивить гостей разнообразием блюд.

Закончился Рождественский пост, поэтому хозяйки готовили огромное количество мясных блюд. Конечно, главным блюдом на столе был рождественский поросенок или рождественский гусь.

Рождественского поросенка сначала ошпаривали, затем насухо вытирали полотенцем, слегка натирали мукой и опаливали на огне. После этого промыть водой, посолить, положить на противень и жарить до румяной корочки. На стол так же подавали окорок, домашнюю колбасу, студень. Хозяйки пекли пироги с повидлом, творогом и другими начинками.

Сохранилось описание праздника Рождества на верхнем Дону в конце Х1Х начало ХХ века в богатых семьях:

«Так проходило рождество у казаков: Рождественским утром в доме у казаков стояла нарядная гостья – елка. Дети наряжали ее бусами, ожерельями, свечками, стеклянными игрушками и гирляндами. Верхушку украшали звездою. Ровно в пять часов вся семья отправлялась в церковь. Детей наряжали бархатными платьями и бантами по случаю праздника. В церковь ехали на санях. Верующие казаки до конца отстаивали службу и только потом ехали домой. Дома их уже ожидали под елкой подарки и сюрпризы. Дети радовались и рассматривали свои подарки, а родители вели мирную беседу. Вскоре все ложились спать. Дети долго не засыпали из-за душевного ликования, душевной радости и ощущения праздника. На утро снова отправлялись в церковь. Когда вся семья была дома, в комнату приглашался церковный хор, который отпевал священные песни. После отпева все садились ужинать, после ужина укладывались спать».

Пасха – один из самых любимых, красочных и светлых праздников!

Пасха – праздник Светлого Христова Воскресения – центральное событие в духовной жизни христианина, отмечаемое с огромным благоговением, торжеством и радостью. «Праздником праздников и торжеством из торжеств» называют православные богословы Пасху. В своем послание к коринфянам апостол Павел говорит: «если Христос не воскрес то проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша».

Пасхе предшествовал семинедельный пост, называемый великим. В такие дни запрещалось употреблять скромную пищу. Но это были дни не столько воздержания от пищи, сколько дни духовного поста. Иоанн Златоуст писал: «Провести пост значит не то, чтобы провести только время, когда луди должны очиститься от грехов. Время Великого Поста – это дни духовной весны, время нашего пробуждения от духовного сна, нашего духовного обновления и украшения души христианскими добродетелями».

Последнее воскресенье перед Пасхой называется Вербным. В этот день отмечался праздник Вход Господень в Иерусалим. Христос отправился в Иерусалим на празднование Пасхи и заранее поведал апостолам, что в Иерусалиме его ждет осуждение и смерть.

В Евангелии от Матфея говориться: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних и сказал им: «вот мы сходим, Иерусалим, и Сын Человеческий предан, будет первосвященниками и книжниками, и осудят его на смерть, и продадут его язычникам на поругание и биение, в третий день воскреснет»

Когда Иисус въезжал в Иерусалим, множество народу приветствовало его. Люди постилали свои одежды, другие срезали ветки с деревьев и бросали их под ноги. Народ приветствовал его, держа в руках пальмовые ветви, которые считались символами жизни, радости и спасения.

На Руси пальмовые ветви не растут, и по этому для символического христианского обряда в русском православии была выбрана верба.

Мы, держа распускающиеся зеленые ветки, прославляем Спасителя как победителя смерти. Ветка служит знаком победы Христа над смертью. Считалось, что освещенная верба будет оберегать ваш дом от напастей и бед.

Донские казаки особенно почитавшие светлый праздник

Пасхи соблюдали все необходимые обряды и обычаи, связанные с этим праздником.

« Вернувшись с освещенной вербой из церкви домой, казаки по старинному донскому обычаю, ею легонько ударяли домочадцев, желая при этом «здоровьице у них прибыло. Освященной вербой в первую очередь «хлестали» детей, приговаривая: «Вербохлёст, бьет до слез», «Верба бела – бьет за дело», «Верба красна – бьет не напрасно».

Освещенной вербой били в Вербное воскресенье скот, чтобы коровы и овцы были здоровы и плодовиты.

Освященную вербу хранили в течение всего года до следующего Вербного воскресенья.

Через год, обычно в канун нового вербного воскресенья, старые вербовые ветки сжигали в печи или, измельчив, клали в корм скоту»

Неделя перед Пасхой называется Страстной и посвящена воспоминаниями о страданиях Спасителя. В четверг вечером Иисус Христос совершал Пасху со своими учениками. После вкушения ветхозаветной Пасхи Христос установил на этом вечере таинство Святого Причастия. «Иисус взял хлеб и, благословил, переломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ядите: сие есть Тело Мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им, и сказал: «Пейте из нее все! Ибо сие есть Кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». ( Библия)

У казаков живших на среднем Дону праздник Святой Пасхи праздновали так:

«В пятницу Христос был схвачен стражниками и передан суду, и принял крестную смерть. Великая суббота – день печали.

К празднику готовились заранее: убирали двор, самым тщательным образом мыли и украшали дом, на окна вешались белые накрахмаленные занавески, комоды покрывались вязанными белыми скатертями, расстилались чистые праздничные половики. Если в пост в интерьере дома преобладали темные или даже где-то мрачные тона, то на кануне Пасхи дом преображался, блистая чистотой и белизной, наполнялся запахом испеченных куличей и пасок, сиянием и разноцветьем пасхальных яиц.

На Страстной недели «чистый четверг» являлся одним из важных дней предпасхального времени. В этот день совершалось множество разнообразных ритуалов, призванных обеспечивать благополучие на весь предстоящий год. В «чистый четверг» купались, в этот же день пекли пасхи, пироги, красили яйца.

За водой отправлялись к ближайшему источнику – речке, ручью. Считалось, что в пасхальную ночь можно распознать нечистую силу. Если придешь в церковь в новой одежде, то увидишь колдунов, стоящих спиной к алтарю. Если принесешь в церковь специальным образом заговоренный творог или кусочек сыра, то среди прихожан распознаешь ведьм, у которых в этом случае будет заметен небольшой хвостик».

В пасхальном ритуале важное место занимала обрядовая еда, в которую входили пасха, куличи и крашенные яйца.

Яйцо – символ зарождающейся жизни – занимает центральное место в пасхальном обряде. Как из яйца возникла новая жизнь, так и мир заново родился через Воскресение Христово. Окрашенное яйцо стало своего рода символом и знаком праздника.

Однажды Мария Магдалена подала императору Тиберию яйцо с возгласом: «Христос Воскрес!». Император засомневался, что смертный человек может воскреснуть из мертвых. «В это так же трудно поверить, как и в то, что это белое яйцо может стать красным!» — ответил император. И в этот же момент яйцо стало алым. Таким образом, красное яйцо стало символом Воскресения, символом Пасхи.

Красный цвет знаменует не только радость воскресения и возрождения рода человеческого, но это и цвет пролитой на кресте крови Христовой, которой искуплены грехи мира.

Кроме крашенных яиц к праздничному пасхальному столу готовили сырую пасху и пекли куличи. Обязательно кулинарным шедевром на пасхальном столе всегда был освященный в церкви кулич.

Наличие на столе сырной пасхи и кулича было обязательным на Дону. Это особенность пасхального стола сохранилась в казачьих семьях до сегодняшнего дня. Вся ритуальная еда готовилась заранее, начиная с четверга и до воскресенья.

И вот наступал сам праздник – Воскресение Христово. В Евангелиях рассказывается о том, что преданный Иудой Иисус Христов был приговорен к смертной казни за то, что назвал себя Христом – сыном Божьим. Две женщины, пришедшие с восходом солнца к гробу Иисуса, увидели ангела, возвестившего о том, что Христос воскрес. Это событие евангельской истории и составляет содержание христианского праздника Пасхи.

Своей смертью и воскресением Иисус Христос искупил первородный грех человечества. И своим воскресением Господь открыл путь к личному спасению каждому из верующих христиан.

«На Дону в пасхальную ночь задолго до полуночи верующие в светлых одеждах стекаются в храм и ожидают наступающего пасхального торжества. Перед самой полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты Светоносного праздника – Воскресения Христова. После пасхальной литургии совершается освещение куличей, пасок, сала, мака, соли и т. д.

Придя из церкви после литургии, вся семья садилась разговляться освященной в церкви обрядовой едой. Трапеза обычно начиналась с яйца. Совместная еда одного яйца должна была укрепить семью, сохранить в ней дружеские отношения и любовь друг другу.

На Пасху станичники шли поздравить друг друга с праздником. При встречи приветствовали словами: «Христос Воскрес!» «Воистину Воскрес!», после чего трижды целовались, обменивались крашеными пасхами и яйцами. »

Всю святую неделю длиться праздник, стол оставался накрытым, угощали особенно тех, кто не имел такой возможности, привечали нищих, убогих, больных.

Первое воскресенье после Пасхи – Красная горка. В этот день устраивались массовые гуляния с хороводами, песнями, играми. Красная горка та же была днем свадеб и сватовства. На Красную горку девушки надевали свои лучшие наряды.

Важным событием пасхальных торжеств было поминовение усопших. Основным поминальным днем была Радуница, отмечаемая во вторник на второй недели после Пасхи.

Казак не стремится к сословности в ряд,

И в этнос дорога закрыта.

Казачество – жизни особый уклад,

Явление русского быта.

И в этом явлении сила и твердь,

Духовность и святость движенья.

Открыть бы в истории нужную дверь

На трудных путях возрожденья.

В казаках всегда сильной была вера. В казачьих обрядах, преданиях, праздниках вере отводилась одна из главных ролей. Наравне с любовью, честью, отвагой, героизмом и беззаветной преданностью своему донскому краю стояло у казака понятие — веры.

А то, во что веришь, любишь, охраняешь и ценишь еще дороже, порой дороже жизни

Лучший путь – путь веры – указывал апостол Павел. Вдумаемся и вслушаемся в эти слова апостола, они и сегодня звучат актуально. Вера, надежда, любовь – вот что должно прибывать в сердце каждого человека, вот, что так необходимо нам сегодня. «Стяжи дух мирен и спасутся тысячи».

Источник статьи: http://www.hintfox.com/article/glavnie-prazdniki-i-traditsii-donskih-kazakov.html