- ВЕЛИКИЕ ДИОНИСИИ. РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА

- Читайте также

- 3. Рождение ветхозаветных Исава и Иакова – это рождение Иисуса и Иоанна Крестителя

- 3. Рождение ветхозаветных Исава и Иакова — это рождение Иисуса и Иоанна Крестителя

- ЧАСТЬ I. XII ВЕК. РОЖДЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ Возрождение городов и рождение интеллектуала в XII в.

- Возникновение народного театра

- 1. Рождение Христа и рождение Фауста

- ДИОНИСИИ, ДИОНИСИЕВЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ БРАТСТВА И РИМСКИЕ ВАКХАНАЛИИ

- 2.3. Географический характер театра

- Возникновение театра

- Театра злой законодатель

- ОПЕРА И БАЛЕТ ТЕАТРА

- Имя и честь театра НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МАЛОГО ТЕАТРА ЮРИЙ СОЛОМИН

- 2. Рождение Конхобара и рождение Созрыко

- К философии театра

- Мы, аристократы театра! (Эстокада)

- 6. Рождение Ромула и Рождение Христа Дева Мария, Дух Святой и Непорочное Зачатие

- Античная драма

- Древнегреческая трагедия

- Древнегреческая комедия

ВЕЛИКИЕ ДИОНИСИИ. РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА

ВЕЛИКИЕ ДИОНИСИИ. РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА

К концу архаической эпохи широкое распространение получил культ Диониса – бога виноградарства и виноделия. Празднества в его честь, продолжавшиеся с осени до весны, приобрели в Афинах огромную популярность. Участники празднеств, одетые в козлиные шкуры, изображали сатиров, спутников Диониса. Они разыгрывали сцены из мифов о веселом боге и распевали дифирамбы – прославлявшие его песни. Из этих песен и родилась в VI в. до н. э. трагедия (букв. – козлиная песнь). Театр стал одним из центральных элементов жизни демократических Афин. Древнегреческий театр наиболее полно и ярко воплотил в себе основные черты античной культуры – приоритет звучащего слова и агональный характер полисной жизни.

Окончательный ритуал проведения празднеств в честь Диониса установился около 500 г. до н.э. Три из посвященных этому богу праздников включали театральные представления: Великие (или Городские) Дионисии, на которых каждый из трех приглашенных драматургов представлял три трагедии и Сатарову драму (тетралогию), а с 486 г. до н. э. добавили и комедию, Ленеи, где исполнялись комедии, и Малые Дионисии, на которых повторялись уже сыгранные трагедии.

Сатир и менада. Рисунок на вазе

Набольшей пышностью отличались Великие Дионисии, на которые съезжались многочисленные делегации из союзных Афинам полисов. Они справлялись в конце марта – начале апреля. За несколько дней до праздника совершалась церемония перенесения статуи Диониса из храма в Элевтерах в Афины, где ее помещали в древнем святилище возле театра. Руководил праздником архонт-эпоним. Великие Дионисии начинались с пышной процессии, которую возглавляли жрецы и должностные лица полиса. Многочисленные участники шествия несли на плечах кожаные мехи с вином, ритуальные хлебы, корзины с фруктами и цветами и фаллические символы бога; эфебы вели жертвенных быков (их могла быть не одна сотня). Воздав почести олимпийским богам у их алтарей, у алтаря Диониса проводили заклание жертвенных животных. После совершения священной трапезы ее участники веселой толпой под звуки флейт и тимпанов[20] бродили по улицам города, распевая песни. В следующие два дня состязались хоры мальчиков и молодых мужчин, исполнявших дифирамбы в честь Диониса. Победители получали треножник, который выставлялся затем на одной из улиц Афин и в храме Диониса.

Эпидавр. Античный театр вв. до н. э.). Фотография

После этого начинались театральные представления, которые проходили в расположенном на южном склоне Акрополя театре Диониса, вмещавшем до 17 тысяч зрителей. Зрительские места располагались на полукруглых ступенях, устроенных на склонах холма. У их подножия располагалась орхестра – площадка, где выступали актеры и хор. Позади орхестры находилась – скена – палатка, где переодевались актеры.

Позднее стали возводить специальное сооружение, на котором размещали декорации. Входной билет стоил 2 обола, а бедным гражданам выплачивали для приобретения билетов так называемые театральные деньги. В первом ряду стояли 76 мраморных кресел для жрецов, высших магистратов и заслуженных граждан. Театральное представление строилось на принципе агона – состязательности. Обычно в соревновании участвовали три драматурга, актеры, а так же хореги, которые руководили представлением и на свои деньги осуществляли постановку спектаклей, порой весьма дорогостоящих.

Входной билет в театр. Рисунок

Состязание трагиков начиналось с установки в театре статуи Диониса и совершения церемоний жертвоприношения и очищения. А затем переходили к общеполисным мероприятиям. На орхестру выносили форос, выводили детей граждан, погибших при защите Афин, и провозглашали, что полис будет содержать этих сирот. Дети, достигшие совершеннолетия, выстраивались перед зрителями в полном вооружении гоплита, полученном от государства. Затем по жребию выбирали десять судей, определяли победителя в каждом виле состязаний и увенчивали его венком. Таким образом, Великие Дионисии были праздником для всех жителей полиса. Включавший и религиозные церемонии, и театральные представления, и церемонии гражданского характера, этот праздник занимал одно из важных мест в социально-политической и культурной жизни Афин.

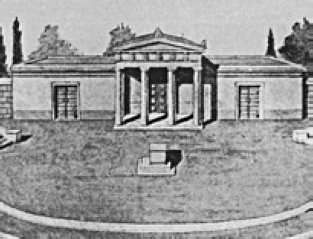

Скена с алтарем и орхестра. Реконструкция

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

3. Рождение ветхозаветных Исава и Иакова – это рождение Иисуса и Иоанна Крестителя

3. Рождение ветхозаветных Исава и Иакова – это рождение Иисуса и Иоанна Крестителя 3.1. Свидетельства старинных источников Русский «Лицевой Свод» следующими словами рассказывает о рождении Ревеккою, женой Исаака, двух близнецов – Исава и Иакова:«И рече Господь Бог: „Два

3. Рождение ветхозаветных Исава и Иакова — это рождение Иисуса и Иоанна Крестителя

3. Рождение ветхозаветных Исава и Иакова — это рождение Иисуса и Иоанна Крестителя 3.1. Свидетельства старинных источников Русский «Лицевой Свод» следующими словами рассказывает о рождении Ревеккою, женой Исаака, двух близнецов — Исава и Иакова:«И рече Господь Бог:

ЧАСТЬ I. XII ВЕК. РОЖДЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ Возрождение городов и рождение интеллектуала в XII в.

ЧАСТЬ I. XII ВЕК. РОЖДЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ Возрождение городов и рождение интеллектуала в XII в. Вначале были города. Интеллектуал средневековья на Западе рождается вместе с ними. Он появляется вместе с их расцветом, связанным с развитием торговли, промышленности (скажем

Возникновение народного театра

Возникновение народного театра Говоря о фесценнинах, или сатурах, мы тем самым коснулись и вопроса о зарождении римского народного театра. Как и в Греции, он, по-видимому, возник из праздничных игр по случаю сбора урожая. Пение и танцы хора сопровождались кое-какими

1. Рождение Христа и рождение Фауста

1. Рождение Христа и рождение Фауста Иоганн Шпис, якобы в 1587 году, сообщает следующее: «Доктор Фауст был сыном крестьянина, родился в Роде, близ Веймара. В Виттенберге имел он немалую родню, и родители его также были добрые христиане и богобоязненные люди. А дядя его, что

ДИОНИСИИ, ДИОНИСИЕВЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ БРАТСТВА И РИМСКИЕ ВАКХАНАЛИИ

ДИОНИСИИ, ДИОНИСИЕВЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ БРАТСТВА И РИМСКИЕ ВАКХАНАЛИИ Последним крупным отпрыском греческой религии был культ Диониса, того божества, которого мы знаем как покровителя растительного царства, виноделия, пастушеской жизни, общественности и необузданного

2.3. Географический характер театра

2.3. Географический характер театра Расположенная в западной части Скандинавского полуострова Норвегия занимает площадь 323,8 тыс. км2. Территория страны имеет форму узкой полосы, протянувшейся с северо-востока на юго-запад на 1750 км. Наибольшая ширина на юге достигает 430 км,

Возникновение театра

Возникновение театра В эпоху Писистрата в Афинах был введен земледельческий культ Диониса. Диониса афинская аристократия долго не желала включать в пантеон греческих богов ввиду связи его, как покровителя земледелия, с демосом и демократическими слоями.Культ Диониса

Театра злой законодатель

Театра злой законодатель Язык иносказаний, символов, намеков, скрывающий истину под туманным покровом, украшенный блестками остроумия, был весьма распространен в пушкинскую пору. Образом может служить стихотворная «Старая быль» П.А. Катенина с приложенным к ней

ОПЕРА И БАЛЕТ ТЕАТРА

ОПЕРА И БАЛЕТ ТЕАТРА За долгую историю театра его труппой было поставлено свыше 800 опер и балетов, ко многим из них коллектив обращался несколько раз. А начиналось все так. В 1777 году на Знаменской сцене театра состоялась премьера оперы Д. Зорина «Перерождение», о которой

Имя и честь театра НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МАЛОГО ТЕАТРА ЮРИЙ СОЛОМИН

Имя и честь театра НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МАЛОГО ТЕАТРА ЮРИЙ СОЛОМИН Юрию Соломину, одному из талантливейших воспитанников школы Малого театра, на рубеже веков выпало стать в полном смысле спасителем «Дома Островского» от разрушительных

2. Рождение Конхобара и рождение Созрыко

2. Рождение Конхобара и рождение Созрыко Напомним читателю чудесное рождение нартовского героя Созрыко:Однажды Сатана стирала белье на берегу большой реки. На ней была короткая одежда горцев. На другом берегу реки пастух пас стадо. Сатана была так красива, а тело ее так

К философии театра

К философии театра <131>Лишь та философия истинна, которая с совершенной точностью передает голоса самого мира, написана как бы под диктовку мира, представляет собою не что иное, как его образ и отражение, и ничего не прибавляет от себя, а только повторяет и дает

Мы, аристократы театра! (Эстокада)

Мы, аристократы театра! (Эстокада) <241>Счастлив тот, кто может сойти с повозки, катящейся с горы вниз! Слова Гете по поводу ухода его из режиссеров Веймарского театра <494>Тебе, дружок, и горький хрен — малина, А мне и бланманже полынь. Козьма Прутков Искусство создано не для

6. Рождение Ромула и Рождение Христа Дева Мария, Дух Святой и Непорочное Зачатие

6. Рождение Ромула и Рождение Христа Дева Мария, Дух Святой и Непорочное Зачатие 6.1. Свидетельство Плутарха Плутарх посвятил Ромулу специальную главу «Ромул» в своих знаменитых «Сравнительных жизнеописаниях». Напомним, кстати, что, согласно нашим результатам,

Источник статьи: http://history.wikireading.ru/133173

Античная драма

Античная драма — древнегреческая драма. Развилась из ритуального действа (драма — слово греческое и означает действо) в честь бога Диониса. Оно обычно сопровождалось хороводами, пляской и песнями (дифирамбами). Содержанием этих песен являлось сказание о похождениях Диониса. Исполнители их танцами и мимикой воспроизводили это сказание. Затем из среды хора выделился ведущий, которому отвечал хор. Роль его часто исполнялась существовавшими уже тогда профессионалами-актёрами (плясуны, разные потешные мастера и т. п., они увеселяли обычно толпу на сборищах). Некоторые исследователи полагают, что в глубокой древности о страданиях бога Диониса рассказывал жрец, приносивший при этом на алтарь в жертву козла (козёл по-гречески tragos, отсюда — трагедия).

Древнегреческая трагедия

Участники ритуального действа надевали на себя маски с козлиными бородами и рогами, изображая спутников Диониса — сатиров (отсюда название — сатировская драма). Ритуальные представления происходили во время дионисий (празднеств в честь Диониса), весной и осенью. Различались дионисии «великие» — в городе, очень пышные, и «малые» — сельские, более скромные. Эти ритуальные представления и являются истоками греческого театра.

От дифирамба и происходит, как указывает Аристотель, греческая трагедия, сохранившая на первых порах все черты мифа о Дионисе. Последний постепенно вытеснялся другими мифами о богах и героях — могущественных людях, правителях — по мере культурного роста древнего грека и его общественного сознания. Когда был впервые создан греческий театр — точно не установлено. Об устройстве его судят главным образом по тому облику, какой он имел при Перикле.

Греческий театр представлял собой открытое здание огромнейших размеров. Сцена состояла из длинной узкой платформы и с трёх сторон была обнесена стенами, из которых задняя (с навесом) называлась скеной (skene), боковые — параскениями (paraskenion), а то, что мы называем сценой — предскением (proskenion).

Поднимавшийся уступами полукруг сидений для зрителей назывался амфитеатром, место между сценой и амфитеатром — орхестрой; здесь помещался хор, который управлялся корифеем (руководитель хора). С развитием драматического действия к орхестре была присоединена палатка (skene), где актёры одевались и переодевались (каждый из актёров исполнял несколько ролей).

Декораций в обычном смысле слова греческий театр не знал. Это оказало влияние на технику оформления греческой трагедии. Актёры носили маски, котурны (высокая обувь на деревянном каблуке) и длинные до пят плащи (цвет их зависел от роли — цари, например, носили красные плащи). Всё это должно было придать актёру высокий рост и величие, уподоблявшие его богу или герою, которых он изображал. В соответствии с этим жест актёра был преувеличенным, а декламация его — торжественной, патетической.

От мимических дифирамбов, повествующих о страданиях Диониса, постепенно перешли к показу их в действии. Первыми драматургами считаются Феспис (современник Писистрата) и Фриних. Они ввели актёра (второго и третьего ввели затем Эсхил и Софокл). Драматические произведения давались авторами обычно в порядке состязаний. Авторы же исполняли главные роли (крупными актёрами были и Эсхил и Софокл), сами писали музыку для трагедий, руководили танцами.

Организатором театральных состязаний являлось государство. В лице специально выделенного для этой цели члена ареопага — архонта — оно отклоняло или допускало к представлению те или другие трагедии. Здесь сказывался обычно классовый подход при оценке драматических произведений. Последние должны были быть созвучны настроениям и интересам высшего класса. С этой целью право предоставления хора драматургу было закреплено за так называемыми хорегами, крупными землевладельцами, особыми покровителями театрального искусства. Театр старались использовать, как орудие агитации и пропаганды своей идеологии. И чтобы оказать своё воздействие на всех свободных граждан (рабам запрещено было посещение театра), они для бедных установили особую театральную денежную выдачу (феорик — при Перикле).

Три крупнейших трагика Греции — Эсхил, Софокл и Еврипид — последовательно отображали в своих трагедиях психоидеологию землевладельческой аристократии и торгового капитала на различных этапах их развития. Основной мотив трагедии Эсхила — идея всемогущества рока и обречённость борьбы с ним. Общественный порядок мыслился определённым сверхчеловеческими силами, установленным раз и навсегда. Поколебать его не могут даже взбунтовавшиеся титаны (трагедия «Прикованный Прометей»).

Эти взгляды выражали охранительные тенденции господствующего класса — аристократии, идеология которой определялась сознанием необходимости беспрекословного подчинения данному общественному порядку. Трагедии Софокла отображают эпоху победоносной войны греков с персами, открывшей большие возможности для торгового капитала.

В связи с этим авторитет аристократии в стране колеблется, и это соответственно сказывается на произведениях Софокла. В центре его трагедий стоит конфликт между родовой традицией и государственным авторитетом. Софокл считал возможным примирение социальных противоречий — компромисс между торговой верхушкой и аристократией.

И, наконец, Еврипид — сторонник победы торговой прослойки над землевладельческой аристократией — уже отрицает религию. Его «Беллерофонт» изображает борца, поднявшего бунт против богов за то, что они покровительствуют вероломным правителям из аристократии. «Их (богов) нет там (на небе), — говорит он, — если люди не хотят безумно верить старым сказкам». В произведениях настроенного атеистически Еврипида действующими лицами драма являются исключительно люди. Если он и вводит богов, то лишь в тех случаях, когда требуется разрешить какую-нибудь сложную интригу. Драматическое действие мотивируется у него реальными свойствами человеческой психики. Величавых, но душевно упрощённых героев Эсхила и Софокла сменяют в произведениях младшего трагика если и более прозаичные, то усложнённые характеры. Софокл так отзывался об Еврипиде: «Я изображал людей такими, какими они должны быть; Еврипид же их изображает такими, каковы они в действительности».

Ко времени греко-персидских войн вошло в обычай ставить в праздник дионисий три трагедии (трилогия), развивающие один сюжет, и одну сатировскую драму, в весёлом насмешливом тоне повторяющую сюжет трагедий, с танцами-пантомимами. От этого трилогического принципа отступил уже Софокл. Правда, на драматических состязаниях и он выступал с тремя трагедиями, но каждая из них имела свой собственный сюжет. Трагедия Софокла признается канонической формой греческой трагедии. Он впервые вводит перипетию. Он замедляет стремительность действия, характеризующую трагедию его предшественника Эсхила.

Действие у Софокла как бы нарастает, приближаясь к катастрофе, за которой ещё следует развязка. Этому способствовало введение им третьего актёра. Трагедия Софокла построена так: она начинается с ввода (пролога), за ним следует выход хора с песней (парод), затем — эписодии (эпизоды), которые прерываются песнями хора (стазимами), и последняя часть — заключительный стазим и уход актёров и хора — экзод. Хоровые песни делили трагедию таким образом на части, которые в современной драме называются актами. Число частей варьировалось даже у одного и того же автора.

Хор в течение всего представления не покидал своего места, поскольку постоянно вмешивался в действие: он содействовал автору в выяснении смысла трагедии, раскрывал душевные переживания его героев, давал оценку их поступков с точки зрения господствующей морали. Присутствие хора, а также отсутствие декораций в театре лишало возможности переносить действие с одного места на другое. Надо прибавить ещё отсутствие у греческого театра возможности изобразить смену дня и ночи — состояние техники не позволяло пользоваться световыми эффектами.

Отсюда происходят три единства греческой трагедии: места, действия и времени (действие могло совершаться лишь от восхода до захода солнца), которые должны были усилить иллюзию реальности действия. Единство времени и места в значительной мере ограничивало характерное для эволюции рода развитие драматических элементов за счёт эпических. О ряде необходимых в драма событий, изображение которых нарушило бы единства, можно было лишь сообщать зрителю. О происходившем вне сцены рассказывали так называемые «вестники».

Еврипид вносит в трагедию интригу, которую он однако разрешает искусственно, большей частью с помощью особого приёма — deus ex machina (букв.: бог из машины). К этому времени развилась уже более или менее театральная машинерия. Роль хора у него постепенно сводится лишь к музыкальному сопровождению представления. На греческую трагедию большое влияние оказал гомеровский эпос. Трагики заимствовали из него очень много сказаний. Действующие лица часто употребляли выражения, заимствованные из «Илиады». На хоровых партиях сказалось влияние греческой музыки. Для диалогов и песен хора драматурги пользовались трёхстопным ямбом как формой, близкой к живой речи (о различиях диалектов в отдельных частях трагедии см. древнегреческий язык).

Древнегреческая комедия

Древнегреческая комедия — родилась на тех же празднествах Диониса, что и трагедия, только в другой обстановке. Если трагедия в зачаточном состоянии — ритуальное богослужение, то комедия — продукт увеселений, которые начинались, когда богослужебная часть дионисий, мрачная и серьёзная, оканчивалась. В Древней Греции устраивали тогда шествия (komos, отсюда, возможно, и возникло само название — комедия) с разгульными песнями и плясками, надевали фантастические костюмы, вступали в споры, драки, перебрасывались остротами, шутками, часто непристойными, что, по воззрению древних греков, поощрялось Дионисом (о связи этих примитивно-эротических действ с анимистическими — Комедия и Обрядовые песни). Во время этих увеселений и возникли основные элементы комического жанра: дорическая бытовая сценка (мим) и аттическая обличительная хоровая песня.

Молодёжь Аттики образовывала два хора, которые вступали между собою в песенный поединок. Песни свои хор импровизировал. С течением времени активное участие в этих увеселениях стали принимать профессионалы-актёры, которые внесли в них свои постоянные маски и приёмы. Поэты обрабатывали для них мифические сюжеты, сатирически их преломляя. Первый комедиограф — поэт и философ Эпихарм — представитель так называемой дорической комедии, развившейся из мима.

У него боги играли шутовские роли. Это совпало с эпохой начавшегося демократического движения, поколебавшего устои древнегреческой религии. Аттическая комедия синтезировала элементы мима и хоровой обличительной песни. В годы Перикла комедиографы изображали уже в своих комедиях общественную борьбу, направляя свои сатирические стрелы против отдельных политических деятелей.

Комедии, которые в то время ставились на театральной сцене, касались злободневных политических вопросов. Нередки были случаи, когда архонты запрещали постановку тех или других комедий ввиду их непочтительного отношения к тем или другим правителям и карикатурного показа отдельных сторон государственной жизни.

Из трёх знаменитых представителей аттической политической комедии — Кратина, Евполида и Аристофана — самым крупным был последний. Он в своих комедиях вёл ожесточённую борьбу с демократией, стоявшей у власти в период Пелопоннесской войны. Аристофан был сторонником мира во что бы то ни стало, так как война пагубно отражалась на землевладельческой аристократии, идеологию которой он выражал. Это определяло и реакционность его философских и нравственных взглядов. Так он в карикатурном виде изображал Сократа, не щадил своего современника Еврипида, выразителя демократических настроений. Он часто его пародирует. Большинство его комедий были злой сатирой на представителей демократии, в том числе на Клеона и Перикла. Роль Клеона в комедии «Вавилоняне» исполнял он сам, так как актёры на это не решались, боясь мести правителя.

Среди других поэтов древнеаттической комедии — Кратет, который был вначале актером у Кратина; Гермипп, нападавший на Перикла и Аспазию; Фриних, неудачливый соперник Аристофана; Гегемон из Тасоса и Никохар, которые, по словам Аристотеля, показывали людей хуже, чем они есть на самом деле.

Комедия не требовала особых приспособлений на сцене. Число актёров не превышало трёх, хотя каждый из них исполнял больше ролей, чем в трагедии. И в комедии огромную роль играл хор. Особенностью последнего было то, что корифей хора говорил от лица самого автора, излагая его основные мысли, которые он проводил в комедии. Эта речь корифея (от автора) носила название «парабаза». Изобличительная часть, которая следовала за выступлением хора, — центральная часть комедии, — была пересыпана буффонадой, пантомимой и танцами (кордак), которые в отличие от торжественных танцев трагедии носили эротический характер.

Непохожи были и костюмы комического хора на костюмы хора трагедии. Они отличались своей фантастичностью (изображали, например, птиц, ос, облака и т. п.) и имели аллегорический смысл. Маски актёров должны были подчеркнуть смешное и уродливое в изобличаемом герое (они были с выпученными глазами, со ртом до ушей и т. п.). Фигурам актёров придавался не менее уродливый вид. Котурнов актёры не носили. В этом не было необходимости, поскольку изображаемые ими образы не идеализировались, не были величественными и т. п. Актёры, наоборот, должны были показать свои образы в утрированном виде, выставляя в них напоказ все низменное.

В начале IV века, в период так называемой среднеаттической комедии (её представители — Антифан, Анаксандрид и Алексис), этот жанр удовлетворяет прежде всего вкусам богатой прослойки общества. Не затрагивая политических вопросов, комедия становится карикатурно-бытовой. Этому способствовало запрещение выводить политических вождей на сцене и вообще затрагивать вопросы политической борьбы.

Наибольшей популярностью в IV веке пользовалась так называемая «новая комедия» в лице Филемона и особенно Менандра. Он считал себя учеником Еврипида, поскольку последний положил начало воспроизведению на сцене обыкновенных людей, человеческих страстей. Излюбленный мотив Еврипида — признание родителями своих потерянных детей — был основным и у Менандра. Главные персонажи его комедий — паразиты, льстивые хитрые рабы, хвастливые воины (продукт дальних походов Александра Македонского) и т. п.

Изображая реальную жизнь, бытовая комедия Менандра отказалась от пляски и пения. Теоретический фундамент под древнегреческую драматургию подводит «Поэтика» Аристотеля. Ещё до него встречаются отдельные разрозненные попытки частично обосновать теорию драматургического письма, но как законченная система она дана только Аристотелем. Софокл написал недошедший до нас трактат о хоре, но, так же как и его споры с Еврипидом, он носил больше полемический характер.

В «Республике» Платона имеются рассуждения о драме, но главным образом с социально-политической стороны. Для своей идеальной республики Платон считает вредными и трагедию и комедию. Трагедия даёт человека в несчастии, вызывающего сожаление, а это развивает ненужную чувствительность в зрителе; комедия поощряет ту склонность к высмеиванию и лёгкому вышучиванию, которая становится потом общественной привычкой.

В согласии с Платоном Аристотель определяет искусство как подражание природе. Но Платон делает отсюда вывод, что искусство ниже действительности, Аристотель же, наоборот, приписывает искусству высокую очищающую роль. Драматическая поэзия есть подражание действию людей, причём люди могут изображаться или лучше в сравнении с существующими, или хуже их. В трагедии изображаются первые, то есть лучшие, в комедии вторые — худшие.

Трагедия — «подражание действию важному и законченному, имеющему определённый объём, при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной, посредством действия, а не рассказа, совершающее благодаря состраданию и страху очищение подобных аффектов» («катарсис»). Основной мотив греческой трагедии — страх перед роком, судьбой — по мысли Аристотеля должен иметь результатом не просто боязнь попасть в такое же положение, а моральное очищение от тех чувств, которые могут его вызвать. Таким образом трагический катарзис есть не страх перед грозящей реальной опасностью, а эстетическая радость нравственного облегчения, очищения страстей, осознание возможности стать выше их.

«Украшенной речью» Аристотель называет стихотворный размер, пение и музыкальное сопровождение. Для разных частей трагедии эта «украшенность» может быть разной. Аристотель перечисляет шесть составных частей трагедии: идея, фабула, характеры, обстановка, словесное выражение и музыкальное сопровождение. Одним из основных принципов искусства Аристотель считает единство в многообразии: все части произведения должны образовать одно органическое и логическое целое. Трагедия должна давать одно законченное событие, но так, чтобы ни один момент действия не мог быть опущен или изменён без нарушения единства целого. Характеры должны удовлетворять четырём требованиям: должны быть благородными, подходящими к данному лицу и действиям его, правдоподобными и последовательными. Развязка должна последовательно вытекать из развития действия.

Главы «Поэтики» Аристотеля о комедии не сохранилось, так что мы не знаем о комедии столько же подробностей, сколько о трагедии.

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19286