Международный день цветка

| Дата в 2021 году: | 21 июня , понедельник |

Международный день цветка отмечается 21 июня 2021 года.

Кто и когда основал этот красивый праздник, неизвестно. В каждой стране он имеет свой символ. В России праздник проходит под эмблемой ромашки. В этот день проводятся фестивали и парады цветов, конкурсы флористов. Участники наслаждаются приятным ароматом и удивительной красотой растений.

Интересные факты

В отдельных религиях цветы выступают в роли проводника между этим миром и потусторонним.

В Голландии тюльпаны символизируют бессмертие, жизнь и любовь. В XVII веке их луковицы ценились дороже золота. В 1630 году в Западной Европе это привело к помешательству под названием «тюльпаномания». Цветы стали настолько дорогими, что их рассматривали, как вид валюты.

Ясенец упоминается в Священном Писании как волшебное и загадочное растение. Цветы, листья и стручки этого растения испускают сильные пары эфирного масла, которое в безветренную летнюю ночь можно поджечь спичкой.

Изящный калохортус – государственный символ штата Юта, США. Луковицы и корни цветка в прошлом спасали от голода мормонских первопроходцев и коренной народ.

В древние времена люди жгли лепестки астры, чтобы отогнать злых духов.

Легенда о тысячелистнике гласит, что мать Ахиллеса купала в нем сына, зная о защитных свойствах неприхотливого цветка.

Нежные и красивые ландыш, крокус, олеандр и азалия входят в десятку опаснейших цветов планеты. Они содержат ядовитые вещества.

Самыми смешными и позитивными растениями признаны психотрия (народное название – «горячие губы», «шлюхины губы») и ятрышник италийский (орхидея, народное название – «голый мужик»).

Источник статьи: http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-cvetka

Международный день цветка

| Дата в 2021 году | 21 июня 2021 года, Понедельник |

| Празднуется: | Во многих странах мира, в том числе и в России |

| Значение: | Напомнить о красоте окружающего мира |

| Традиции: | Проведение цветочных выставок и фестивалей, конкурс на лучшего флориста, наведение порядка на собственных клумбах |

Международный день цветка весь мир отмечает в июне. Именно в этот день природа вся цветёт. Главный атрибут праздника – цветущие растения. Флористы красиво оформляют цветы в букеты, которые потом представляют на выставках и фестивалях, где и избирается лучшая работа.

Когда проходит?

Каждый год дата праздника неизменна – 21 июня. При создании праздника этот месяц не зря выбрали, так как именно в июне природа расцветает и радует человеческий глаз своей красотой.

Кто отмечает?

Весь мир празднует Международный день цветка. В некоторых странах это официальный праздник. Флористы упорно трудятся над своими работами, чтобы во второй половине дня (если праздник припадает на будний день недели) представить людям созданную красоту.

История

Точная информация об истории создания праздника неизвестна. Есть предположения, что скорее всего дата выбрана из-за того, что в этот день во всем мире происходят цветочные выставки и фестивали.

Традиции

Традиционно принято посещать выставки и фестивали цветов. В каждой стране этот праздник отмечают происходит по-разному и имеет свои особенности. Поэтому очень интересной традицией является кратковременное путешествие в другие страны для отмечания Дня Цветка.

Среди флористов проводятся конкурсы, судьями которых являются не только профессионалы в цветочной сфере, но и обычные посетители выставки. Определение победителя происходит за счет голосования за наиболее красивую цветочную композицию.

Помимо этого, перед Международным днем цветка, 20 июня, принято навести порядок в своих клумбах, добавить изюминку или посадить новых цветов и озеленить свой дом. 21 июня все должно выглядеть красиво.

Интересные факты

- Некоторые религии проповедуют тот факт, что именно цветы – это проводники между миром живых и мертвых. Поэтому к ним нужно относиться очень бережно и аккуратно.

- Символ Голландии – тюльпаны. На их родине они символизируют жизнь и любовь. Примерно в ХVII веке их луковицы были очень дорогими и сравнивались с золотом. В некоторых странах Европы тюльпаны использовались даже как валюта.

- Изящный калохортус, который является символом штата Юта, США, в свое время использовался в качестве еды мормонскими первопроходцами.

- Стародавним обрядом было сжигание лепестков астры. Считалось, что таким способом можно отогнать злых духов.

- Самыми опасными цветами на Земле признаны ландыш, крокус, олеандр и азалия. Именно в них ученые нашли опасные и ядовитые вещества.

- Некоторые растения имеют смешные названия в простонародье. Например, психотрию Называют «горячие губы» или «шлюхины губы», а орхидею – «голый мужик».

- В Древнем Египте была примета, что если во время разлива реки Нил было много цветков лотоса, то богиня плодородия Изида услышала мольбу жителей о щедром урожае.

- В Японии одежду с принтом цветка хризантемы разрешалось носить только императорской семье. Непослушание очень сильно наказывалось. Даже до сих пор изображения с хризантемой считается священными.

- Гладиолус получил свое название из-за схожести с оружием гладиаторов. Такое название цветок получил от древнеримского писателя Плиния Старшего. В переводе с древнегреческого слово «Gladius» (от которого и пошло слово «гладиолус») означает «меч».

До праздника «Международный день цветка» осталось:

На данном счетчике вы можете следить сколько осталось дней до праздника «Международный день цветка»

Источник статьи: http://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-tsvetka.html

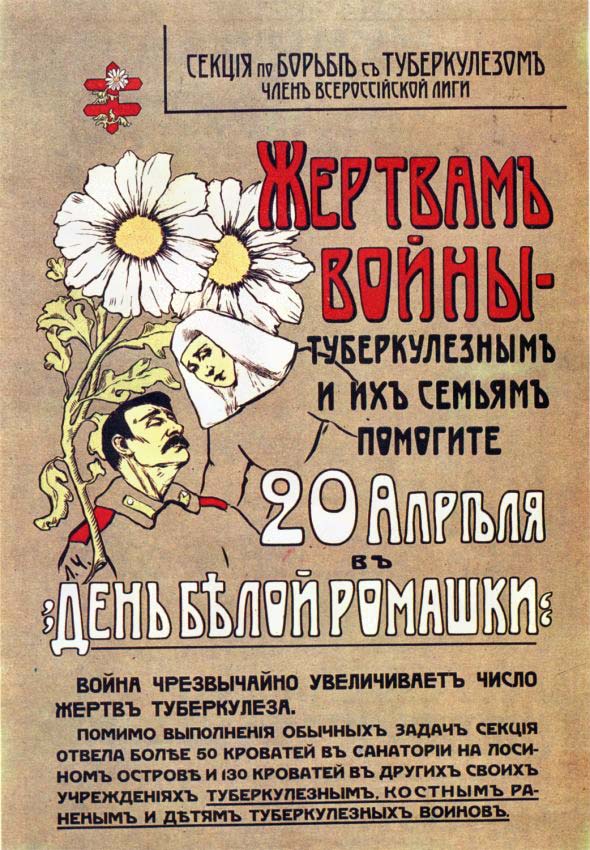

История «Дня Белого Цветка»

Хотя общероссийский день Белой Ромашки проводился на Первомай, в некоторых городах устраивались дополнительные дни Белой ромашки. Так, в Нижнем Новгороде в августе 1911 года проводился День Белой Ромашки, во время которого собрали двадцать тысяч рублей.

Например, каждый раз, когда семья императора приезжала в Ливадию, в Ялте проходили большие благотворительные базары под Августейшим покровительством Александры Федоровны и при её личном участии. Весенние благотворительные базары получили название «День Белого Цветка». Они проходили на Ялтинском молу с 1911 года. Там монтировались павильоны, один из которых украшался лиловой тканью, так как Императрица любила лиловый цвет, и глициниями. В нём торговала сама Александра Федоровна. Ей помогали Великие Княжны — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. В 1912-м впервые помогал и Царевич Алексей. Для благотворительного базара Александра Федоровна и дочери помимо цветков готовили различные поделки, миниатюры, вышивки, фотографии царской семьи. Вырученные довольно внушительные суммы шли на лечение больных туберкулёзом, причём императрица лично участвовала в их распределении по различным благотворительным учреждениям. Например, в 1911-м и 1913-м семьёй императора было собрано более 40 тысяч рублей! [5]

«В День белого цветка 19 апреля (2 мая по новому стилю) 1914 года, — сообщал журнал „Туберкулёз“,— Ялтинский отдел Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулёзом во второй раз был осчастливлен личным участием продажи цветка Высочайших Особ: в Ливадии белую ромашку соизволила продавать Ея Императорское Величество Государыня Императрица Александра Фёдоровна, там же продавали цветы Их Императорские Высочества Наследник Цесаревич и Великие Княжны». Впрочем, в кантоне Женева Швейцарской конфедерации этот праздник стихийно отмечался на первомайских собраниях трудящихся примерно с 1900 года, но в Женеве использовалась живая ромашка — символ любви и ранимости.

Секция по борьбе с туберкулёзом при московском отделе «Русского общества охранения народного здравия», шефом которого был принц А. П. Ольденбургский из Дома Романовых, была организована в 1908 г. Просветительская и студенческая комиссии при секции занимались проведением лекций, оформлением плакатов, воззваний, выставок с целью профилактики туберкулеза. В 1911 г. секция поставила вопрос о строительстве первого в Подмосковье санатория для больных туберкулезом.

Одним из широких мероприятий секции была организация, по предложению А. А. Владимирова, 20 апреля 1911 г.(3 мая по новому стилю в продолжение Первомая) первого Туберкулезного дня, или Дня «Белой ромашки». В этот день в Москве, как и почти по всей остальной России, на площадях, улицах, в магазинах, трамваях, учреждениях были расклеены 1000 плакатов, розданы 22 000 плакатов-летучек и 100 000 листков, в которых содержались сведения о причинах туберкулёза, мерах его предупреждения. В Петербурге с 19 апреля (2 мая по новому стилю) по 1 мая были прочитаны лекции в 40 учебных заведениях. Просветительских листков было роздано 30000.

Для получения денежных средств была организована массовая продажа целлулоидного цветка — белой ромашки, которая стала эмблемой борьбы с туберкулёзом. В Петербурге наиболее успешными продавщицами были студентки Высших Женских Курсов и Женского Медицинского института. В Москве и Петербурге в этот день было собрано более 150 000 р. В Петербурге на эти средства был переустроен детский туберкулёзный санаторий на Крестовском острове, открыт первый в городе противотуберкулёзный санаторий-профилакторий для взрослых. Деньги были также израсходованы на лечение детей и рабочих в санаториях Финляндии и на строительство туберкулёзного санатория в Териоки (теперь Зеленогорск), на подготовку медицинских сестёр, на усиленное питание и улучшение жилищных условий больных. Московская секция Пироговского общества финансировала проведение таких дней в Ярославле и Костроме, где были организованы местные общества по борьбе с туберкулёзом. Петербургское отделение лиги для борьбы с туберкулёзом — Санкт-Петербургское общество борьбы с бугорчаткой — снабдило целлулоидными цветами отделения в Кронштадте, Ревеле (Таллинне), Киеве, Одессе, Уральске. Но искусственных цветов не хватило, и продавали много живых цветов.

Из «Отчёта по организации праздника „Белого цветка“ 20 апреля 1911 года»: «Продажа цветов производилась как на улицах, площадях Санкт-Петербурга, в учреждениях — казенных и частных, фабриках, учебных заведениях, театрахи пр., так и в городах Царском селе, Гатчине, Павловске, Петергофе, Луге, Ораниенбауме и Сестрорецке. Каждое лицо, участвовавшее в продаже, снабжалось особым значком и именной номерной карточкой с печатью Общества… Цветы накалывались на особые щиты, стоимость которых была отчасти покрыта прокатной картой, взимавшейся с продавщиц, в размере 20 коп. за щит. Сбор денег производился либо в кружки, снабженные соответственными карточкам номерами, либо в тарелки (предусмотренные для сбора в закрытых заведениях). Кружки сдавались до 23 апреля включительно под расписку в запечатанном виде в центральное бюро. Комиссией по устройству увеселений было постановлено пригласить в дворцовые и городские сады военные оркестры, на что и были получены соответствующие разрешения…»

День белой ромашки в России проходил под покровительством императорской фамилии. Местные отделения Лиги по борьбе с туберкулёзом России организовывали комитеты для проведения Дня белого цветка во главе с местными представителями императорской фамилии, или, если их не было, жёнами губернаторов, вице-губернаторов, видными представителями дворянства или купечества, реже — врачами из Лиги по борьбе с туберкулёзом, особенно женщинами-врачами. Проходили шествия с военными оркестрами. Учителя, врачи, священнослужители и учёные читали лекции в клубах, школах, амбулаториях. Лётчики устраивали показательные полёты. Почти везде, где были автомобили, проходили автопробеги, автомобили были украшены зелёными деревцами и другой зеленью, так необходимой для борьбы с туберкулёзом, и, конечно, ромашками. Устраивались гуляния в парках и садах и сеансы кинематографа. Цветы — целлулоидные, из бумаги, из шёлка и обычные живые цветы — продавали везде, даже в трамваях. Деятели искусства проводили благотворительные концерты. Активно участвовали сестра Чехова Мария Павловна и его вдова Ольга Книппер-Чехова — наиболее известные после императорской фамилии жертвователи. В 1911 году было собрано полмиллиона рублей, в 1912 году — миллион рублей. Крупнейшим жертвователем была императорская фамилия [7] .

Источник статьи: http://hram-rpb.cerkov.ru/istoriya-dnya-belogo-cvetka/

День белой ромашки — день сострадания

Утро этого дня Хабаровск встречал нарядным, но украшали его не фонари и гирлянды. Город преображали огромные корзины с белыми цветами, которые держали в руках красиво одетые молодые женщины и девочки-гимназистки. Выходя на улицу, прохожие проникались атмосферой праздника и стремились его поддержать. Не спрашивая цену, покупали ромашку и прикалывали ее к пиджаку или платью. Такова была традиция этого дня — Дня белой ромашки, одного из самых необычных и новых праздников Российской империи, посвященного помощи больным туберкулезом. Впервые он прошел ровно 105 лет назад, 20 апреля 1911 года.

Смертельная сухотка

Чахотка, сухотка — от слов «чахнуть» и «сохнуть» — под такими названиями население России знало самую страшную болезнь XIX века — туберкулез. Этот диагноз становился смертельным приговором: лекарства не существовало.

Первое эффективное средство — антибиотик стрептомицин — ученые открыли только в 1943 году! Те же способы лечения, что практиковались на рубеже XIX и XX веков, были, как правило, болезненными и мучительными, и всегда — безрезультатными. Ничего удивительного, ведь врачи даже не знали, что именно лечить, и действовали, по большому счету, наугад. Лишь в 1882 году немецкий врач Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза — Mycobacterium tuberculosis, палочку Коха. С его подачи и появилось название, под которым болезнь известна сегодня — туберкулез легких.

Недуг, хоть и прозванный в народе «болезнью бедняков» да «сестрой бедности», на деле не отличался разборчивостью. Он одинаково косил мужчин и женщин, стариков и младенцев, бедных и богатых, рядовых служащих и известных деятелей науки и искусства. Не миновала беда и царскую семью: в возрасте 28 лет от чахотки умер великий князь Георгий, младший брат последнего российского императора Николая II. Жертвами туберкулеза стали хабаровский поэт Петр Комаров, в честь которого названа улица в центре города, русский писатель и врач Антон Чехов, художники Борис Кустодиев и Василий Перов. В Англии болезнь унесла известных писательниц — Джейн Остин и сестер Шарлотту, Энн и Эмили Бронте. Во Франции — изобретателя «азбуки для слепых» Луи Брайля и польского композитора Фредерика Шопена. От туберкулеза скончались австрийский квантовый физик Эрвин Шрёдингер, шведский астроном Андерс Цельсий. Список жертв чахоточной можно продолжать до бесконечности: смертность от туберкулеза имела действительно угрожающие размеры. В Российской империи по приблизительным данным от него ежегодно умирало более миллиона человек, или же около 600 из каждых 100 000 населения. Таким размахом могла похвастаться редкая эпидемия. Не мудрено, что в конце XIX века средняя продолжительность жизни в Европе составляла всего лишь 31 год.

Чахоткой болезнь называлась не без оснований. Больные и в самом деле чахли, таяли на глазах. Они страдали потливостью, одышкой, кашлем, переходящим на поздних стадиях в кровохарканье, теряли интерес к еде и стремительно худели, приобретая нездоровую бледность и лихорадочный румянец.

«В лето 1888 года моя институтская подруга Люба, жена инженера Карпова, мечтала о том, как муж ее по окончании амурской службы вернется в столицу, и как хорошо они заживут. Смотреть на ее блестевшие глаза, на горевшие чахоточным румянцем впалые щеки и слушать всевозможные радужные планы было невыносимо. Тяжелая жизнь амурских пионеров оказалась не под силу нежному организму Любы. Она скончалась от чахотки в том же году», — описывала типичную больную одна из первых хабаровчан, супруга военного инженера Раиса Фриессе.

К слову, болезненный вид туберкулезных больных в XIX веке считался. привлекательным. Многие литераторы тех лет воспевали заболевание в далеком от реальности романтическом свете. Переходящие из романа в роман бледные и хрупкие героини, красиво умиравшие на руках возлюбленных, породили в кругах молодежи нездоровую моду.

Желая выглядеть изможденными, юные барышни специально пили яд — разведенный водой уксус и чрезмерно сдавливали грудь корсетом. Нехватка кислорода провоцировала обмороки, которые приносили девушке славу нежной и болезненной. Однако порой погоня за болезненным видом заканчивалась трагично. Сохранилось упоминание о гибели девушки, так затянувшей корсет, что его ребра проткнули ей печень.

Красота и печаль

В зависимости от условий жизни и тяжести течения болезни люди, заразившиеся туберкулезом, угасали в лучшем случае в течение нескольких лет. Быстрое развитие недуга провоцировали плохие бытовые условия, недоедание, переутомление. Как правило, больные умирали дома, на глазах близких, которые к этому времени обычно успевали заразиться и сами: от туберкулеза гибли целыми семьями. Но, увы, изолировать заболевших возможности не было. В конце XIX века на всей территории России насчитывались единицы специальных лечебниц.

И, конечно, они располагались в крупных городах в европейской части страны. Между тем уровень заболеваемости чахоткой на Дальнем Востоке просто зашкаливал. Суровый и влажный климат, постоянный поток ссыльных и каторжных, среди которых имелось огромное количество зараженных, отсутствие бытовых условий, тяжкий труд — факторов имелось в избытке. При этом на медицинскую помощь особо рассчитывать не приходилось. В Хабаровске до 1880-х годов практиковал один-единственный врач, который, по воспоминаниям очевидцев, если не уходил в долгий запой, то лечил всех и от всех болезней.

«Умер от чахотки» — было, пожалуй, самой частой причиной смены хабаровских служащих и чиновников всех рангов. Даже военный губернатор Приморской области, почетный гражданин Хабаровска Михаил Тихменев, чье имя одно время носила улица Серышева, в 1881 году ушел в отставку из-за болезни жены, страдавшей туберкулезом.

Ситуация с болезнью была крайне бедственной. Однако с учетом развития медицины того времени единственное, что можно было сделать для больных, это облегчить их страдания, создав им подходящие условия и обезопасив от заражения окружающих.

Не оставались равнодушными к «чахоточному вопросу» Николай II и его семья, тратившие на благотворительность немалые суммы из собственных средств. Более того, императрица Александра с детьми сама помогала больным — вместе с дочерьми работала медсестрой-волонтером в госпиталях. «Они должны видеть в жизни не только красоту, но и печаль», — говорила Александра.

«Умер от чахотки» — было, пожалуй, самой частой причиной смены хабаровских служащих и чиновников всех рангов. Даже военный губернатор Приморской области, почетный гражданин Хабаровска Михаил Тихменев, чье имя одно время носила улица Серышева, в 1881 году ушел в отставку из-за болезни жены, страдавшей туберкулезом. Ситуация с болезнью была крайне бедственной».

В 1910 году по указу императора была создана Российская лига по борьбе с чахоткой, филиал которой образовался в каждом городе, в том числе и в Хабаровске. А год спустя Николай II предложил перенять европейский опыт: проводить в России особый праздник, День белой ромашки, который с недавнего времени проходил в Швеции. Цветок как символ дня напоминал о чистоте и здоровье. Участники акции доступно рассказывали о болезни и собирали деньги в пользу больных.

В этот день улицы городов наполняли тысячи молодых женщин с заготовленными ранее белыми ромашками, живыми и искусственными. Цветы заполняли корзины и специальные картонные формы в виде щитов, которые активистки держали в одной руке, а в другой находилась опечатанная кружка с прорезью. Прохожие опускали туда «сколько не жалко» — кто-то отделывался мелочью, кто-то бросал крупные банкноты и взамен получал цветок. Его прикалывали к одежде, тем самым показывая окружающим свое участие в празднике. За день девушки-сборщицы обходили весь город — не только улицы, но и учреждения — продавая ромашки и раздавая плакаты и листовки, рассказывающие о чахотке и мерах ее профилактики. Вечером они собирались в одном месте, перечисляя под опись содержимое кружек. Как правило, завершался день благотворительным спектаклем, концертом или лотереей, средства от которых также поступали на нужды больных.

В 1911 году «праздник белого цветка» состоялся впервые, а в следующем году в его проведении активно поучаствовала и царская семья. Причем самым непосредственным образом: дети Николая II собирали пожертвования, продавая искусственные цветы.

Цветочное шествие

Хабаровск принял эстафету «белого цветка» 20 мая 1913 года. К этому времени в городе уже успела открыться первая амбулатория для туберкулезных больных. Произошло это в ноябре 1911 года по инициативе образованного по указу Николая II Хабаровского отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом. Амбулатория, открывшаяся на углу улицы Никольской, состояла всего из двух помещений: кабинета доктора и приемной. Там проводили тестирование на туберкулез, а еще выдавали неимущим больным по учетным карточкам рыбий жир. Тогда он считался эффективным средством лечения, однако в дальнейшем выяснилось, что это мнение ошибочно. Работали в амбулатории пять врачей, и в посетителях нехватки не наблюдалось. Уже в первый месяц персонал амбулатории зафиксировал 84 больных чахоткой, а к началу 1912 года на учете числилось уже 120 больных, притом что в городе на тот момент проживало всего около 50 тысяч человек.

В связи с большим количеством пациентов амбулаторию решили реорганизовать в туберкулезную лечебницу, открытие и освящение которой состоялось 20 мая 1912 года.

Ровно год спустя, 20 мая 1913 года, в Хабаровске прошел первый День белого цветка.

К празднику тщательно готовились: программу утверждал лично Приамурский губернатор Николай Гондатти. День начался торжественным шествием по улице Муравьева-Амурского в сопровождении военного оркестра. Первыми шли дети со знаменами и хоругвями, за ними — все сотрудники Хабаровского отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом, а замыкали шествие украшенные белыми ромашками автомобили.

На средства, вырученные после проведения первого Дня ромашки, удалось открыть первый на Дальнем Востоке детский противотуберкулезный оздоровительный лагерь. Он расположился в районе железнодорожной станции Верино (поселок Переяславка). В дальнейшем праздник стал для Хабаровска ежегодным.

«В этот день мы преисполнялись важностью общественного дела. Очень рано с завитыми еще накануне и теперь распущенными волосами, в белых платьях мы с сестрой выходили с нашей принаряженной учительницей, в руках которой был большой картон, напоминающий щит, весь утыканный белыми коленкоровыми накрахмаленными цветами в форме ромашки, и большая жестяная копилка с прорезью для пожертвований, запертая на замок, или даже, кажется, опечатанная. К нашему огорчению, большинство встречных уже имело в петлицах этот цветок, и мы жадно устремлялись к тем, кто еще не был ромашкой украшен», — в мемуарах «Дореволюционный Хабаровск и некоторые из его обитателей» вспоминала свое участие в Дне белой ромашки хабаровчанка Галина Григорович.

День белой ромашки проходил, выпадая порой на разные даты, а то и месяцы вплоть до государственного переворота 1917 года. Затем его отменили, а заболеваемость туберкулезом продолжала неуклонно расти.

В современной России традиция проведения Дня белой ромашки возродилась в начале 2000-х годов. Большинство городов, в том числе и Хабаровск, ежегодно поддерживают ее. Фиксированной даты, как и в прошлом, у акции нет. Обычно ее проведение приурочено к Всемирным дням здоровья и борьбы с туберкулезом — 7 апреля или 24 марта.

Юлия Михалева

Благодарим за помощь в создании материала ученого секретаря

Приамурского географического общества Александра Филонова

Источник статьи: http://present-dv.ru/obraz/den-beloy-romashki-den-sostradaniya-395