История праздника колядки для детей

Алёна Евдокимова

История праздника колядки для детей

Познавательный материал о русском народном празднике «Пришла Коляда — отворяй ворота»

Коляда — так назывался старинный рождественский обряд прославления праздника Рождества Христова песнями, а также и сама песня.

В Древней Руси это был наиболее любимый праздник. На Руси в зимние вечера, когда совсем смеркнется, по домам ходила Коляда — в вывороченной шубе, со звериной маской на лице, с ухватом или палкой. «Уродилась Коляда накануне Рождества», — распевали за окнами колядовщики — деревенские парни и девушки. Постращает Коляда детей, напотешит взрослых, да и уйдет с толпой к соседям. Колядовщики на Святках еще дадут много представлений, в рождественский сочельник же они совершают как бы свой первый обход.

Когда-то на Руси Коляду воспринимали не как ряженого. Коляда была божеством, причем одним из влиятельных. Коляду кликали, зазывали, как это делали и по отношению к божествам меньшим — Таусеню и Плуге. Коляде посвящали предновогодние дни, в ее честь устраивались игрища, учиняемые впоследствии на Святках.

Последний патриарший запрет на поклонение Коляде был издан 24 декабря 1684 г. Полагают, что Коляда признавалась славянами за божество веселья, потому-то его и призывали, кликали в новогодние празднества веселые ватаги молодежи. Кстати, когда в течение долгих столетий из народной памяти исчезло божественное значение Коляды, этим словом стали называть не только рождественского лицедея — ряженого, но в некоторых местах (например, на Тамбовщине) огородное чучело, а «колядовщиками» ругали нищих. Таков был конец языческого кумира.

В Сибири, на Енисейщине, колядовщики на Рождество распевали «Виноградье». Хор подростков, а иногда и взрослых «робят» отправлялся со звездой в руках под окна изб. Сперва испрашивалось позволение хозяев пропеть «Виноградье». Если позволялось,толпа входила в избу с благодарственными словами:

Как хозяин во дому, будто пан во раю;

Как хозяюшка во дому, будто пчелочка во меду,

Малы детушки во дому, как оладышки во меду.

Если колядовщиков не впускали,они подхватывали совсем другое: «Хозяин во дому, что дьявол во аду» и т. д. Обыкновенно в каждой избе колядовщики находили радушие и гостеприимство. После обращения к домохозяевам и их деткам запевала и хор исполняли «Виноградье».

На звезде, которую несли колядовщики, изображали бурное море, корабль и богатырей на нем. Середину звезды делали из короба сита, в который вставляли рисунок корабля и свечу, снаружи короб оклеивали промасленной бумагой и углами с бахромой. Звезду насаживали на рукоятку.

На второй день после Рождества начинались святочные забавы и увеселения. С большой выдумкой изготовлялись маски, которые до XVI в. называли харями и рожами. Для маскарадов рядились медведями, козами, слепыми лазарями, бойцами, старухами и даже курицами — рукава вывороченного полушубка натягивали на ноги, крючки застегивали на спине, полусогнутому на голову надевали маску с гребешком, сзади привязывали хвост. Многие шутники мазали свои щеки сажею или натирали кирпичом, искусно приделывали усы, на голову натягивали косматые шапки.

Ряженые под новогодье водили «кобылку»: двух парней связывали спина к спине, передний держал вилы с насаженной соломенной головой лошади. Сверху «кобылка» покрывалась попоной, на которую усаживался мальчик- всадник. Образ лошади, конечно, был весьма дорог крес- тьянину-землепашцу.

На новогодье в старой русской деревне «кликали ов- сень». Колядовщики, а в иных местах — пастухи, ходили по домам разбрасывать из рукавов зерна — на плодородие. Если встречали приветливо, кликающие пели песню, в которой сулили хозяину густую, ужинистую рожь, от которой «ему с колоса осьмина, из зерна ему коврига, из полузерна — пирог». Хозяева благодарили колядовщиков «козульками» — фигурным печеньем и пирогами. «Кто не даст пирога — мы корову за рога», — стращали шутники.

Для этнографов долгое время было загадочным происхождение слова «овсень». Одни исследователи народного быта утверждали, что слово это происходит от овса, которым обсыпали, обсеивали в новогодье, другие «овсень» возводили к языческому божеству Авсеню или Таусеню. И только языковеду А. А. Потебне в 80-х гг. XIX столетия удалось доказать, что слово «овсень» связано со старинным названием января — просинец, иначе со словом «прояснять». После хмурых, рано вечереющих дней становится светлее. Это еще раз подтвердило, что новогодние обряды прежде всего аграрно-солнечного происхождения.

Но вот и новогодний, щедрый, или, как говорили когда-то, Васильев вечер. Крестьянские семья усаживались в эту пору разбирать свиную голову. По народной символике, свинья олицетворяет плодовитость, благополучие. Чтобы во весь год дому сопутствовал достаток, и усаживались «вепреца ломать»: глава семьи разделял вареную голову на части, раздавая куски по старшинству. Самый маленький из ребят залезал под стол подражать хрюканью поросенка.Кости со стола хозяйка выкидывала в свиной закут: пусть свиньи не переводятся. Потом семья принималась есть кашу, затертую из разных полевых злаков и гороха. Перед тем как выложить кашу из горшка и сдобрить ее конопляным маслом и медом, приметливые хозяйки присматривались к тому,как она выглядит в горшке: коли каша румяная, раздымчатая — предстоящий год сложится удачливым

Днем на Святках устраивали санные катания. Дуга в дугу саней по пятьдесят выстраивались поездом.В Сибири в ходу были рысистые бега: иноходцы и рысаки вихрем мчались под гиканье удальцов.

На Святки повсеместно на Руси справляли свадьбы. Считалось, что время вплоть до Масленицы — лучшее для этой цели. Много невест на Святках дожидались сватов, потому-то январь иногда даже в официальных старинных документах называли «свадебником».Так и писали: «От свадеб до Вербной недели»,или: «Приехал о свадьбах».

В посленовогодний период Святок, в так называемые страшные вечера, оберегали хлебные амбары, дома и скот от проделок нечистой силы.

Под Крещенье последний раз совершались гадания.К разнообразным способам предсказания судьбы относится и бросание обуви за ворота: «Куда покажет носок — в той стороне и замужем быть».

В дореволюционной России в святочные ночи народ не спал: ходили из дома в дом, угощались, колядовали, т. е. пели колядки — старинные рождественские и новогодние обрядовые песни. В эти дни царило всенародное веселье. Даже цари ходили к своим подданным поздравиться и поко- лядовать. Праздничная процессия шла обычно с бумажной звездой и вертепом — ярко раскрашенным ящиком в два яруса. С помощью деревянных фигурок в нем разыгрывали сценки, относящиеся к Рождеству Христову, — бегство в Египет, явление ангелов, поклонение волхвов. В верхнем ярусе представлялась смерть царя Ирода, в нижнем — пляски.

Колядование начинали дети, молодые парни и девушки. Они пели под окнами изб колядки и получали за это различное угощение.

На Руси церковью святочные игрища, гаданья, ряженые («масководство и надевание звероподобных харь») порицались, и в указе патриарха Иоакима от 1684 г., запрещающем святочные дурачества, говорится о том, что они приводят человека в «душепагубный грех». Но полностью запретить обычай хождения ряженых так и не удалось.

Рядились (наряжались) тоже по-всякому. В дворянских домах наряжались русалками, турками, рыцарями, монахами, барышни — гусарами, а юноши, наоборот, — дамами. В деревнях было попроще — ряжеными, как правило, колядовали парни, надевали вывернутые овчиной наверх полушубки, маски и изображали различных животных — медведей, баранов, коз и т. д.

Распространенными колядками были шуточные припевки,где девушки запевали:

Уродилась коляда

За рекою за быстрою.

А ребята подпевали:

Чтобы царева золота казна

Была век полным-полна,

Чтобы большим-то рекам

Слава неслась до моря.

Малым речкам — до мельницы.

А эту песню хлебу поем,

Хлебу поем, хлебу честь воздаем.

Во многих литературных произведениях описываются коляды, но, пожалуй, самое яркое описание праздника — у Н. В. Гоголя в «Ночи перед Рождеством»: «Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только, вместе с степенными отцами, оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон,окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал ком снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком, стремглав, на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться.»

Данный праздник уместно провести с ребятами 25 декабря или 7 января. Это может быть отдельным праздником классного коллектива (всех учащихся начальных классов, нескольких параллелей классов, кружка по интересам) по окончании первого учебного полугодия или в середине декабря. Праздник можно приурочить к новогоднему торжеству — все зависит от коллектива учащихся, от фантазий организаторов.

Развлечение для детей 5–7 лет «Колядки» Сценарий развлечения КОЛЯДКИ для детей 5-7 лет Дети под р. н. м. входят в зал, рассаживаются. Ведущий – в роли хозяйки. ХОЗЯЙКА: Вот прошёл.

Сценарий праздника «Рождественская история» для детей старшего дошкольного возраста Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста «Рождественская история»Звучат «Рождественские колокола» дети входят и рассаживаются.

Сценарий праздника «Рождественские колядки» для старшей и подготовительной группы «В гости коляда пришла». Развлечение для старшей и подготовительной группы Дети заранее присаживаются на стулья Действующие лица: Герои.

Сценарий праздника «Рождественские колядки» муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 г. Белинский Рождественские колядки.

Сценарий праздника «Святочные колядки» Под русскую народную мелодию дети входят в зал, рассаживаются. Ведущий: Вот и закончилась новогодняя суета. Пришло время светлого, радостного.

Источник статьи: http://www.maam.ru/detskijsad/istorija-prazdnika-koljadki-dlja-detei.html

Славянский Праздник Коляда

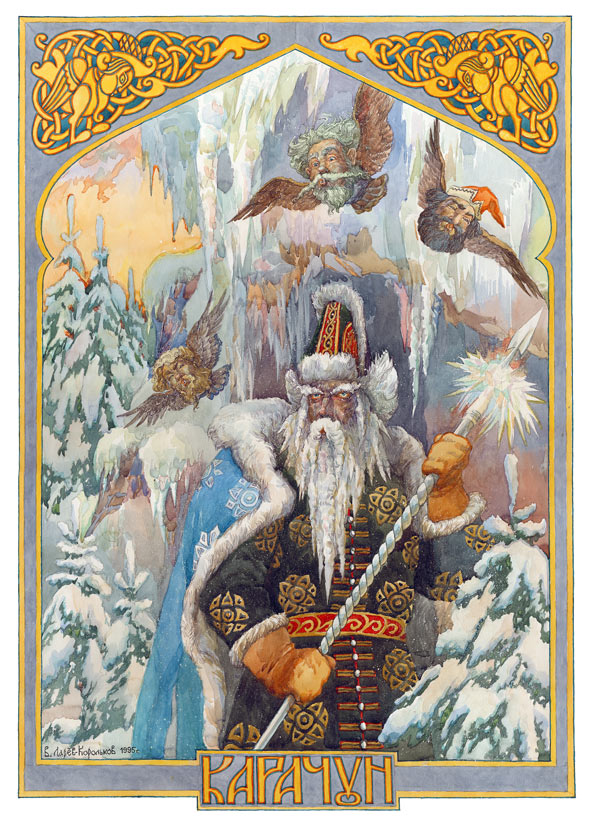

Славянский Праздник Коляда — это древний языческий праздник, на который наши предки отмечали рождение нового Солнца, а предшествует Коляде событие — Карачун (Корочун) — день зимнего солнцестояния и начинается он за 3 дня до возрождения Коляды. Самый короткий день и самая длинная ночь в году, после которой начинает прибывать день. Это один из основных четырёх праздников древних славян, приуроченных к положениям Солнца (Коляда, Масленица, Купала, Радогощь).

В 2021 году Карачун приходится на 20, 21, 22 декабря

Давайте попробуем по порядку непредвзято разобраться, что же такое Карачун, Коляда и Рождество у славян.

Карачун — как правильно встретить преддверие Коляды?

Карачун (Корочун) — зимнее солнцестояние, солнцеворот (коловорот), один из важнейших периодов года, когда грань между Явью и Навью очень тонка. Дата зимнего солнцестояния приходится в период с 19 по 25 декабря. В эти дни высота подъёма солнца на небосклоне является самой низкой. После Карачуна Солнце начинает свой северный путь роста. В это время Земля находится в наименьшем удалении от Солнца.

Жизнь на Земле во многом зависит от Солнца, поэтому приближение Земли к Солнцу и отдаление — это важнейшие астрономические события.

Момент солнцестояния — это критический момент перехода. Около трёх дней до и после солнцестояния Земля принимает огромный поток творческой энергии, это магическое, сакральное время перехода. Как и любое переходное время, оно предназначено для духовных практик. Считается, что это время — не для материальных дел. Это даты, в которых заложен глубинный смысл – познание себя и Бога, очищение Души и переход на новый этап её развития. Особенностей таких дней заключается в том, что у вас приоткрывается возможность для того, чтобы Править (Ладовать, т.е. приводить к Любви, Ладу, Порядку) ваши дух, душу и тело.

Зимнее солнцестояние — это наступление астрономического нового года. Это праздник возрождения, рождения нового солнца.

С этого момента начинается новый цикл времени. Момент солнцеворота, конец долгих ночей — это мистерия рождения нового, обновления, возрождения, переход от старой жизни к новой. Это день закладки надежд, прочного фундамента светлого будущего. Это одновременно и смерть и воскресение, мистерия перерождения старости в молодость.

В это энергетически особенное, заряженное время можно сжечь свои грехи, изменить судьбу, переродиться, как заново рождается обновлённое Солнце.

За пару недель перед солнцеворотом благоприятно избавляться от всего отжившего, мешающего, лишнего: очистить дом, очистить своё физическое тело (ПОСТ и русская баня), очистить свои обереги и очистить своё сознание от негативных моментов. Хорошо бы отпустить обиды, оставить ссоры, разрешить конфликты, благоприятно делать пожертвования, отдавать долги. В новую жизнь лучше вступать налегке. С благодарностью Богам, с чистыми мыслями, чистыми намерениями и пожеланиями счастья.

Женщины в этот день пекли хлеб – каравай в форме Солнца. Испекая каравай вы, тем самым, притягиваете энергию Солнца в свой дом, а аромат хлеба отгоняет всякую нечистую силу и наполняет дом благостной энергией. Особенно это актуально, как вы уже понимаете, перед рождением Бога Коляды.

Ночь перед этим днём — самая длинная в году. Это тёмное, женское, магическое время. Эта ночь открывает двери в новую жизнь. Хорошо подвести итоги прошедшего года, поблагодарить Богов за всё, что Они дают. Важно освободиться от забот, тревог, зажечь свечи, благовония и в гармоничном состоянии войти в новую жизнь.

В это время вместе с солнцем всё живое начинает свой путь роста, восхождения. Очень важно быть Богоцентричным, отстраниться от суеты, обратиться внутрь себя.

Молитва, медитация в это время будут иметь огромную силу, а также — ваши благие намерения, цели на будущее. Ритмы Вселенной в это время очень этому способствуют. Сила возрождающегося Солнца, мощная энергия созидания наполнит их.

Благоприятно встретить восход Солнца, выразить ему своё почтение, поздравить с рождением, поблагодарить за его дары. Важно почувствовать этот переходный сакральный период, поворот от тьмы к свету, от незнания к знанию, от смерти к бессмертию. Если сделать это осознанно (отбросить негативное, отжившее и создать намерение приобрести светлое) тогда впереди — действительно — светлый путь возрождения, роста.

Славянский Праздник Коляда

Славянский Праздник Коляда — это праздник победы сил света над тёмными силами. С Этого момент день начинает прибывать, как говорят в народе «на воробьиный скок» или «на заячью лапку».

Его неотъемлемыми чертами являются обряды перевоплощения-ряжения в гостей из иного мира. Перевоплощаются в животных, надевая на себя их шкуры, рога, уши и хвосты. Мастерят особые личины-маски, закрывающие лицо, чтоб народ не узнавал. А ещё обряжались в людей, противоположных по возрасту и полу, надевая на себя свойственные им предметы одежды и облика. Например, малые детки рядились в старичков.

В зависимости от пола и возраста народ объединяется в небольшие сообщества — ватаги колядовщиков. Были ватаги детей, девушек, парней, мужчин, женщин. Изредка они объединялись в одну большую. Основательно подготовившись, колядовщики собирались у домов. Ватаги не заходили в дом, оставаясь у порога, а прежде чем начать действо, спрашивали разрешение у хозяев: «Хозяева, можно ли Коляду покликать?». Получив согласие, пели величальную песню хозяевам дома — песню, обобщённо описывающую, а иногда и явно преувеличивающую достаток и благополучие домочадцев. Затем распевали колядки — обрядовые песенки, играли на музыкальных инструментах, плясали, разыгрывали сценки. Обычно во главе колядующих были «козовод» и «коза» со свитой («лиса», «бык», «медведь» и другие «звери»). Колядовщиков следовало благодарить ценными и вкусными дарами, в том числе и куском круглого праздничного каравая, символизирующего солнце.

По сути, колядки — это заговоры-пожелания на благополучие нового года. В зависимости от того, насколько хорошо хозяева отблагодарили гостей, колядки могли быть как добрыми, так и злыми, даже угрожающими!

Если хозяева были щедры и рады колядовщикам, то, осыпая хозяев зерном, распевали вот такую колядку, наполненную тёплыми пожеланиями и суля благополучие:

Сею, сею, посеваю, с Колядою поздравляю.

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Сею, сею, посеваю, ячмень жито посываю,

Чтобы в поле уродилось, чтобы в хлеву удвоилось,

Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота,

Овец с овсом, жеребца с хвостом!

Но если хозяева были скупы и негостеприимны к ватаге, то слышали в свою сторону вот такую колядку, с угрозами, чтоб неповадно было жадничать:

Кто не даст пирога — мы корову за рога!

Кто не даст нам яиц — мы тому разгоним птиц!

Не дадите хлеба — стащим с печки деда!

Не дадите лапку — стащим с печки бабку!

Колядки чередовались присказками и прибаутками:

Поможем зимушке-зиме теплом окутать землю!

— А чем помочь?

— Весельем!

— Смехом!

— Шуткой!

— Пословицей!

— Прибауткой!

Солнце на лето, зима на мороз.

Кого захотим, рассмешим до слёз!

Медведь в берлоге на другой бок поворачивается.

Для ватаги нашей карман выворачивается.

Собрав даров, колядовщики отправлялись пировать.

Суть праздника Коляды

Основное предназначение Коляды – это проведение обрядов, посвящённых возрождению молодого Солнца. Главными традициями, которые сохранились в той или иной степени и в наше время, являются:

— облачение в разнообразные наряды, в частности сделанные из шкур и рогов животных, использование масок;

— колядование, исполнение колядных песен;

— благодарение колядовщиков и одаривание их сладостями, продуктами, монетами и прочими вещами;

— игры молодых людей;

— гадания незамужних девушек.

Источник статьи: http://veles.site/news/slavyanskij-prazdnik-kolyada