- Святое Рождество Христово и Крещение в Армении

- Армянское Богоявление: Рождество и Крещение в один день

- «Один Господь, одна вера, одно крещение»

- «Один Господь, одна вера, одно крещение»

- Сингапурские чудеса армян

- Карабахцы не уступят власть?!

- Какую роль Грузия может играть для Армении?

- Владимир Мединский: На государственном уровне культуру стали рассматривать как часть национальной безопасности

- Тайная дверь в пирамиду Хеопса

- Может ли принц Чарльз негативно воздействовать на экологию Армении?

- Лица армянской истории: Выпуск VI. музыканты

- Беби-бум по-армянски

- Парад в Ереване продемонстрировал мощь Армянской армии

- Рождество и Крещение Иисуса Христа и Богоявление

- Армаис Камалов: Считаю защищавших Арцах ребят – Армянской Спартой

- Константин Затулин: Борьба за Кавказ вступает в новую фазу

- Больше чем миротворчество: Российские «голубые каски» в Арцахе

- Последствия карабахской войны: сенсации, разоблачения, угрозы

- Гагик Арутюнян: Единственный выход для Армении – еще более глубокое сближение с Россией

- Топор Сафарова разрубил армяно-мадьярские отношения

- Рождество и Крещение Иисуса Христа и Богоявление

- Кровь, пот, слезы и азербайджанский спрут

- Армения не готова войти в «открываемую Турцией дверь»

- Единица хранения памяти – один Завен

Святое Рождество Христово и Крещение в Армении

6 января Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Рождества и Крещения Иисуса Христа — один из главных христианских праздников.

До 5 века все христианские церкви отмечали праздник Рождества Христова и Крещения 6 января. В дальнейшем, некоторые церкви начали отмечать Святое Рождество 25 декабря. Это было сделано для того, чтобы люди забыли отмечаемый в этот день языческий праздник.

Армянская Апостольская церковь осталась верна старому порядку и день рождения Христа отмечает 6 января одновременно с Крещением Христа под общим названием Богоявления.

Накануне праздника Святого Рождества, вечером служится литургия, которая называется Литургия Сочельника. В этот день верующие зажигают свечу в церкви и несут ее домой для освещения дома и подготовки к празднику Рождества Христова.

На следующий день, 6 января, утром служится Рождественская литургия. Далее проводят праздник крещения Христа с церемонией освящения воды.

В воду добавляется святое Миро, вода благословляется молитвой. Согласно традиции, после службы верующие люди несут в свои дома немного освященной воды. Вода именуется крещенской и является целебным средством для больных, так как освященная вода обладает особенными благодатными свойствами. Крещенскую воду хранят и относятся к ней, как к великой святыне.

В дни празднования Рождества также освящают дома. 7-го января, как и во все дни, следующие сразу за главным праздником, совершается поминовение усопших — Мерелоц. После Божественной литургии во всех церквях молятся за упокой души, после чего люди посещают могилы.

Как и в России, Рождество в Армении является семейным праздником, который собирает родных и близких за богато накрытым праздничным столом.

Рождественские обряды продолжаются до 13 января, вплоть до праздника наречения имени Господня.

Другие праздники в разделе «Праздники Армении»

Источник статьи: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1805/

Армянское Богоявление: Рождество и Крещение в один день

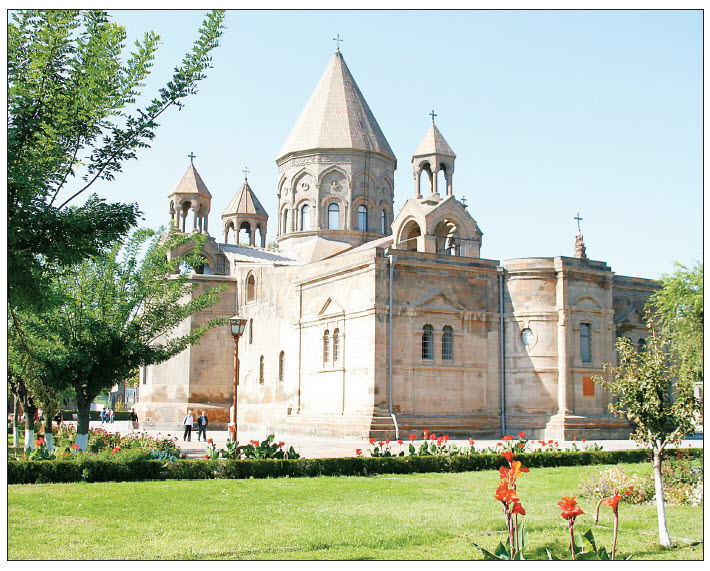

Католикос Всех Армян Гарегин II отслужит в Кафедральном соборе Святого Эчмиадзина торжественную рождественскую литургию. На богослужении будут присутствовать руководители страны, члены правительства, депутаты, политические деятели и прихожане.

Только Армянская Церковь сохранила древний обычай празднования Рождества Христова и Крещения в один день. Другие церкви празднуют Рождество Христово 25 декабря или 7 января, а Крещение — 6 или 19 января.

Предшествующая Рождеству неделя — с 30 декабря до вечера 5 января — считается постной. В эти дни используются продукты исключительно растительного происхождения.

По старому летоисчислению, армяне отмечали Новый год 1 числа месяца Навасард, то есть 11 августа, когда поста не было. С принятием нового летоисчисления Новый год стали праздновать 31 декабря — в день, совпадающий с постом, предшествующим Рождеству.

Завершают пост 5 января, вечером в Сочельник, когда в церквях отслужат рождественскую литургию. Люди приветствуют друг друга словами: «Христос родился и явился! Благословенно явление Христово!» («Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ Մեզ և Ձեզ մեծ ավետիս»)․

Сначала служат святую литургию Чрагалуйца, которая совершается два раза в год — в праздники Рождества и Воскресения. «Чрагалуйц» означает «возжигание светильников» (лампад), что символизирует свет Вифлеемской звезды, которая указала волхвам путь к младенцу Иисусу. Также во время литургии зажигают свечи, символизирующие божественный свет, благословение церкви. Поэтому зажженные в церкви лампады и свечи люди уносят в свои дома.

Шестого января, после рождественской литургии, совершается Водоосвящение, которое символизирует крещение Христа в реке Иордан. Вода освящается Библией, крестом и миром, после этого ее раздают присутствующим. На следующий день в армянской церкви служат литургию поминовения усопших, совершается обряд панихиды для успокоения душ почивших.

В дни празднования Рождества также освящают дома. Впрочем, люди приглашают священнослужителя домой или на место работы, желая получить Божие благословение, и после Рождества и Воскресения.

Седьмого января, как и во все дни, следующие сразу за главными праздниками, совершается поминовение усопших — Мерелоц. После Божественной литургии во всех церквях молятся за упокой души, после чего люди посещают могилы.

Рождественские обряды продолжаются до 13 января, вплоть до праздника наречения имени Господня.

Источник статьи: http://rusarminfo.ru/2020/01/05/armyanskoe-bogoyavlenie-rozhdestvo-i-kreshhenie-v-odin-den/

«Один Господь, одна вера, одно крещение»

«Один Господь, одна вера, одно крещение»

Сингапурские чудеса армян

Карабахцы не уступят власть?!

Какую роль Грузия может играть для Армении?

Владимир Мединский: На государственном уровне культуру стали рассматривать как часть национальной безопасности

Тайная дверь в пирамиду Хеопса

Может ли принц Чарльз негативно воздействовать на экологию Армении?

Лица армянской истории: Выпуск VI. музыканты

Беби-бум по-армянски

Парад в Ереване продемонстрировал мощь Армянской армии

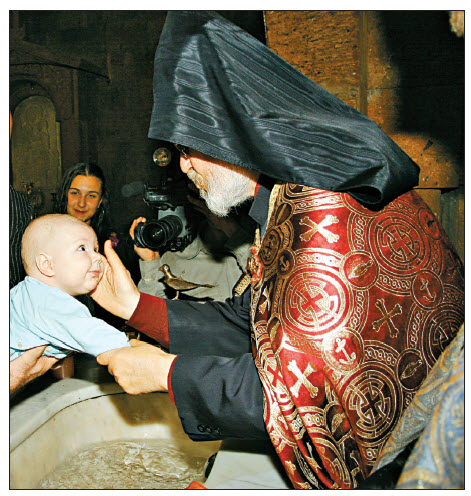

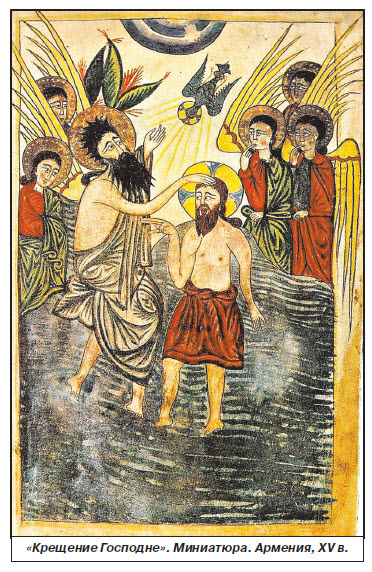

Крещение – одно из семи таинств Армянской Апостольской Церкви, каждое из которых имеет свое предназначение и смысл, и в каждом «сообщается определенный дар благодати». В крещении, втором духовном рождении, – это благодать, очищающая от греха и возрождающая человека.

История армянского обряда крещения восходит к древнему восточносирийскому обряду. Молитвы и священнодействия во многом имеют тот же смысл и порядок, что и в византийском чине крещения.

Через крещение, посвящение в христианскую церковь, человек причисляется к пастве Христовой, став сыном Божьим и членом Церкви. Крещение называют «таинством входа», и оно является предусловием для участия во всех остальных церковных таинствах.

Согласно Ованнесу Ерзнакаци, мыслителю, церковно-общественному деятелю XIII века, «второй раз рождаются духовным и божественным рождением от родителей духовных. Отец этого рождения – Бог, мать – Церковь, чрево – Купель, где младенец рождается водой и Духом. Ибо, как вода очищает от грязи, так и Дух Святой очищает, омывает дух человеческий и превращает человека в храм Божий».

Крестный отец

В соответствии с обычаем Армянской Апостольской Церкви, детей крестят в раннем возрасте. Церковь установила восьмой после рождения ребенка день, по примеру Иисуса Христа, нареченного именем на восьмой день (Лк. 2:21). После крещения человек проходит жизненные испытания уже не только благодаря собственным силам, но и божественному промыслу, поскольку его отныне оберегает ангел-хранитель.

Для крещения родители ребенка выбирают крестного отца. Восприемником в Армянской Церкви может быть только мужчина, армянин, крещенный в Армянской Церкви, что является обязательным условием. Он должен обладать духовными знаниями, чтобы воспитать крестника согласно Божьим заповедям и армянским национальным традициям.

Роли крестного отца придается большое значение. Крестный отец – духовный наставник ребенка, он участвует в его нравственном развитии, вместе с родителями заботится о его воспитании и становлении. Крестный отец несет ответственность за достойную жизнь крестника и опекает его.

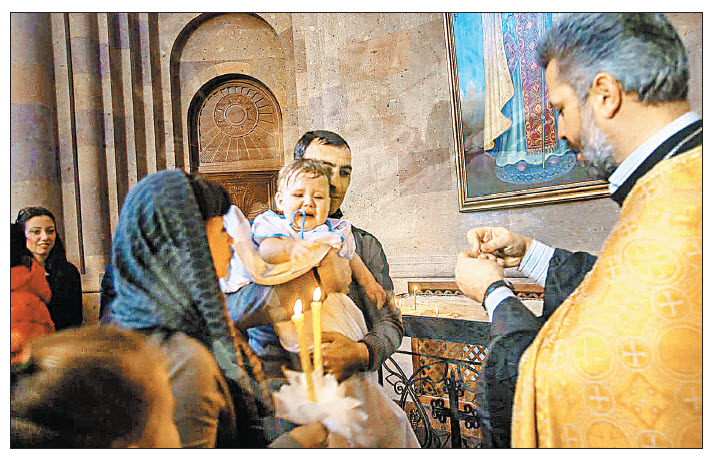

К обряду крещения готовят нательный крест, сплетенные вместе белую и красную нити, которые символизируют истекшие на кресте воду и кровь из ребра Христова, и небольшое полотенце, которым отирают умытое лицо. Принято хранить это полотенце в чистоте и больше не использовать. Также готовят белую крестильную рубашку.

Перед крещением совершаются вступительные обряды у дверей храма. Священник трижды спрашивает у крестного отца: «Что просит младенец?» Крестный отец трижды отвечает: «Веры, надежды, любви и крещения», «Креститься и снискать оправдание, очиститься от греха, освободиться от бесов и служить Богу».

Затем священник совершает чин отречения от злых сил. После молитв отречения и произнесения традиционной обрядовой формулы крестный отец исповедует свою веру, поручаясь за воспитание крестника. Читается Символ веры. Затем поется псалом 117. Процессия входит в храм и располагается вокруг купели.

Таинство начинается освящением елея, затем в купель наливают воду и освящают ее. После чтения особых псалмов и Священного Писания священник совершает крещение – погружает ребенка три раза в купель со словами: «Сей раб Божий (имярек), пришедший от младенчества ко крещению, крещается во имя Отца и Сына и Святого Духа и, искупясь Кровью Христовой от рабства грехов, приемлет усыновление Отца Небесного, чтобы быть сонаследником Христу и храмом Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Крестный принимает ребенка из купели и облачает его в белую крестильную одежду.

За очистительным таинством крещения следует благодатное таинство миропомазания, дабы получить божественные дары непосредственно после очистительного омовения. Таинство миропомазания называется также запечатлением, потому что божественной печатью отмечаются соответствующие части тела. Во время совершения таинства миропомазания используется святое миро – благоуханное масло. Главный его компонент – оливковое масло, смешанное с благовониями, в основном бальзамином. Помазание елеем наилучшим образом символизирует действие на душу благодати Святого Духа, ибо издревле масло считалось символом исцеления.

Новокрещенному помазывают святым миром лоб, глаза, уши, ноздри, уста, грудь, спину и ноги. Каждая часть тела помазывается со специальной молитвой. В заключение крестный с новокрещенным ребенком поклоняются у святого престола. Причащение Святых Тайн в Армянской Церкви обязательно совершается сразу после крещения.

Армянская Церковь соединила таинство миропомазания с таинством крещения по подобию с Господом. Когда Он после принятия крещения от Иоанна Крестителя в реке Иордан вышел из воды, Святой Дух в образе голубя сошел на Него и был с неба голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф 3:17). Подобным же образом святой Григорий Просветитель крестил армянский народ в реке Арацани, одновременно совершая помазание святым миром.

Ниспосланный Дух Святой ставит печать благодати на новокрещенного, что исполняет полноту крещения. Получив божественные дары, человек укрепляется духом и получает защиту.

Источник статьи: http://noev-kovcheg.ru/mag/2016-10/5573.html

Рождество и Крещение Иисуса Христа и Богоявление

Марина и Гамлет Мирзоян

Армаис Камалов: Считаю защищавших Арцах ребят – Армянской Спартой

Константин Затулин: Борьба за Кавказ вступает в новую фазу

Больше чем миротворчество: Российские «голубые каски» в Арцахе

Последствия карабахской войны: сенсации, разоблачения, угрозы

Гагик Арутюнян: Единственный выход для Армении – еще более глубокое сближение с Россией

Топор Сафарова разрубил армяно-мадьярские отношения

Рождество и Крещение Иисуса Христа и Богоявление

Кровь, пот, слезы и азербайджанский спрут

Армения не готова войти в «открываемую Турцией дверь»

Единица хранения памяти – один Завен

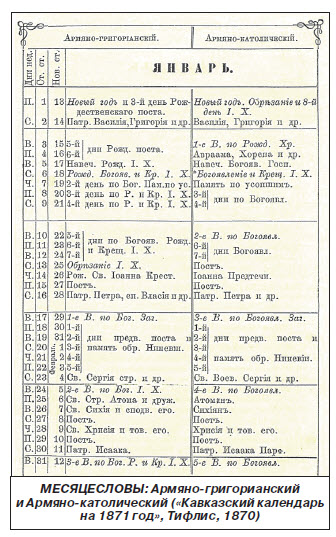

Праздники Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) предшествуют Пасхе и следуют после нее. По «Кавказскому календарю» важнейшие «Подвижные и неподвижные праздники и посты армян-григориан» в январе 1871 года, полтора столетия тому назад, выпадали на дни: Новый год, 1 января; Рождественско-Крещенский пост, с 30 декабря до вечера 5 января; Рождество и Крещение Иисуса Христа и Богоявление, 6 января (всегда); Мясоястие без перерыва (анмичец-утик) 8 дней, с 6 января по 14-е);

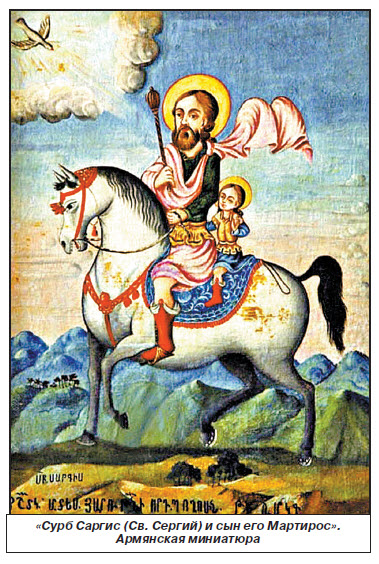

Заговенье на пятидневный пост Арачаворац (предварительный), 17 января, в воскресенье; Сурб Саргиса (Святого Сергия), воеводы, сына его Мартироса и 14 воинов, 23 января, в субботу.

В Ахалцихском уезде Тифлисской губернии на Новый год рано утром молодые люди и девушки армяно-григорианского исповедания клали на дворе на видном месте шарики из хлеба, специально для этого заготовленные, и сами наблюдали, куда ворона унесет этот хлеб. Если ворона унесет этот шарик в сад или на крышу, то это значит, что избранник или избранница живет или в том доме, на крышу которого села ворона, или в доме собственника сада.

Предшествующая Рождеству неделя считается постной и называется Рождественским и Крещенским постом. Рождественский пост длится с 30 декабря по 5 января по новому стилю (переход на новый стиль был осуществлен повелением Католикоса всех армян Геворка V в энциклике № 349 от 6 ноября 1923 г.) или с 12 по 18 января по старому стилю. В эти дни не поминают святых. Заговенье на этот пост выпадает на 29 декабря.

Армянская Апостольская Церковь – единственная из христианских Церквей, которая сохранила древний обычай празднования Рождества Иисуса Христа и Крещения в один день под общим названием Богоявление. Празднуется он в ночь с 5 на 6 января по новому стилю или с 18 на 19 января по старому стилю. Армянская Апостольская Церковь в целом живет по григорианскому календарю, т. е. по новому стилю, однако епархии Грузии, юга России, Греции, а также Патриархия Иерусалима и некоторые другие руководствуются юлианским календарем, т.е. старым стилем.

Установление Рождественского поста относится к древним временам. Верующие к Рождеству должны очистить себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем встретить явившегося в мир Христа. Первоначально Рождественский пост длился 7 дней, но на Соборе 1166 года всем христианам было положено поститься перед великим праздником 40 дней.

В Армянской Апостольской Церкви Рождественский пост сокращен до одной недели. Чтобы не было тягостно народу, святые отцы Армянской Церкви разделили 40-дневный пост на недельные посты и распределили их на весь год.

В период поста в пищу употребляются продукты исключительно растительного происхождения. В течение поста отказываются не только от определенных видов еды, но и от страстных увлечений, многословия, лжи, ругательств и прочих грехов.

В «Нагорной проповеди» Христос так говорит о посте: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матф. 6:16-18).

В связи с тем, что празднование Нового года падает на Рождественский пост, еще с давних времен на праздничный стол подавали постные лепешки, салаты из «авелука» (трава, по вкусу похожая на грибы) и лобио (салат из фасоли), капустный салат с орехом, цукаты, варенья, халву, мед с орехами, «пасуц-долму» (постные голубцы).

Постящиеся завершают пост вечером 5 января (т. к. церковный день сменяется в 5 часов вечера), после того как в церквях отслужат Рождественскую Святую Литургию и пойдут разносить и передавать благую весть Святого Рождества. Люди приветствуют друг друга словами «Христос родился и явился! Благословенно явление Христово!»

Из «Армянской книги канонов» Иоанна Имастасера Одзнеци (глава XXVI. О водоосвящении в день Богоявления):

«Следует в день Богоявления (Крещения Господня) совершать водоосвящение в удобном месте, поливая масло на воду и читая молитвы. Совершая обряд сей, надобно вспомнить Крещение Спасителя в Иордане во имя нас. И, как в день Пришествия, следует размахивать зелеными ветвями, походя на еврейских детей, которые хлопали в ладоши и подносили молодые ветки, поскольку и мы, и все христиане традиционно совершаем это».

В карабахском селе Гадрут с 1-го дня поста до Крещения в селах бродили группы вооруженных палками крестьянских мальчишек лет 10-12, в каждой из которых по 8-10 человек. Один нес сумку или мешок, другой – колокольчик, при этом мальчики хором пели церковную песню о Рождестве Спасителя. По окончании песни благодарные слушатели вознаграждали их мукой, крупой, яйцами, маслом, солью, хлебом и дровами. Обойдя несколько ближайших деревень, через 6-7 дней мальчики возвращались домой, продавали часть собранного, а на вырученные деньги покупали необходимую провизию, и каждая группа кутила в течение нескольких дней. Остальная часть добычи обычно делилась поровну, правда, иногда, если старшие обижали тех, кто помладше, отбирая львиную долю, не обходилось без драк и ссор.

4 января армяне Зангезурского уезда отмечали как день «довлата» (жребий, счастье дома).

Этнограф Степан Лисициан в своем труде «Армяне Зангезура» пишет:

«День «довлата» отмечался 4-го января. После захода солнца начинали готовить еду – «довлат кркэни». Заправляли тесто постным маслом или легкой ореховой начинкой, клали внутрь кизиловую косточку, реже – мелкую монету. Тесту придавали округлую форму, вновь раскатывали и в виде толстого пресного хлеба запекали в домашнем очаге, обычно – в золе, которую затем смахивали тряпкой. По случаю праздника забивали корову или лошадь, делили мясо на куски по числу членов семьи. «Довлат» этого года выпадал тому, кто находил в своем куске выпечки косточку или монету. Это означало, что любое событие, счастливое или не очень, которое суждено этой семье – в первую очередь должно произойти именно с ним. Считалось дурным предзнаменованием, если при разрезании выпечки под нож попадала помещенная в нее косточка или монетка. Это означало, что дни одного из стариков в семье сочтены».

А вот сельчане Татева (Зангезурский уезд) в лепешку клали одно зерно лобио (фасоли) или одну бусину из четок. Во время ужина лепешку разрезали на части по числу душ в семействе, не забывая о прислуге, домашней скотине, собаке и т. д. Тот, кому достался «довлат», тот был признан первым счастливцем семейства, от которого зависело благосостояние всей семьи.

В селе Даш-Алты (Шушинский уезд) «кркэни» пекли из чистой муки, закладывая внутрь теста «хас», приготовленный из муки и постного масла. Бедняки вместо постного масла клали толченый орех без муки с косточкой какого-нибудь плода или серебряной монетой. Затем «кркэни» пекли на дне камина.

ЧРАГАЛУЙЦ. НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

Накануне Рождества Христова, именуемого у армян «Чрагалуйц» (в России этот день называют Сочельником от обычая употреблять в пищу сочиво – замоченные в воде зерна злаков), во всех церквах зажигают лучины. Издревле в этот вечер в храмах светились лампады и свечи. Церковный хор исполняет гимн-шаракан «Великое дивное таинство», созданный в V веке епископом Мовсесом Хоренаци. После начинают чтения по библейской Книге Бытия, повествующей о сотворении мира и человека, о его грехопадении, искупленном кровью Сына Божия. В домах готовится рождественский обед: постный плов с изюмом, курагой, рыба и шпинат.

В последний вечер пред Крещением в том же Гадруте священники, по сложившемуся у армян обычаю, ходили освящать дома. За ними увязывались целые толпы деревенских мальчишек, которые ради нескольких копеек, проникая в дома, всю ночь не давали покоя жителям, в особенности – чиновничьему классу. Во время этих вторжений можно было наблюдать следующую картину: один из мальчиков играет на дудуке, другой – на барабане, третий через дымоотводное отверстие спускает в жилище привязанную к веревке корзину с зажженной свечой, наполненную яблоками или другими фруктами. Другой конец веревки он продолжает держать в руках. Обитатели дома берут что-нибудь из корзины, а взамен кладут в нее несколько копеек. Четвертый с сумкой заходит в дом, чтобы получить муку или какую-нибудь другую подачку. Пятый берет масло и соль, шестой – яйца и хлеб, седьмой тащит дрова, восьмой, надев маску, веселит и танцует.

То же самое происходит в первый день Нового года и на Масленицу.

Вечер накануне Рождества, то есть Рождественское Навечерие, зовется у русского народа – Святвечером. Христиане в этот день держат строгий пост до вечерней звезды.

Обычаю не вкушать пищи до первой звезды подчинялись на Руси все православные. Широко известен случай, произошедший с фельдмаршалом Суворовым (бытует версия, что мать Суворова – Авдотья-Евдокия Федосеевна, в девичестве Манукова – принадлежала к обрусевшему армянскому карабахскому роду Мануковых) на ужине с императрицей Екатериной II как раз во время Рождественского Сочельника. Почти у каждого великого человека есть завистники и недоброжелатели. Были они и у Александра Васильевича Суворова. Недоброжелатели эти были весьма высокопоставленными особами, приближенными к императрице. Поэтому нет ничего удивительного, что, несмотря на все заслуги Суворова перед

отечеством, императрица медлила с пожалованием ему звезды – ордена Андрея Первозванного. Когда в тот рождественский вечер все сели за стол и радостно принялись за еду, один Суворов ничего не ел. Разумеется, такое странное поведение не могло не насторожить императрицу, и естественно, она поинтересовалась причиной. На что великий полководец ей ответил просто и со смыслом:

– Звезды не вижу, ваше величество.

Императрица усмехнулась, сняла свою Андреевскую звезду и положила Суворову на тарелку, сказав: «Ваша звезда взошла, фельдмаршал!»

РОЖДЕСТВО И КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА И БОГОЯВЛЕНИЕ

Согласно традиции, заложенной «апостолами и блаженными отцами», Армянская Церковь изначально отмечала и отмечает Рождество и Крещение одно за другим, с вечера 5 января (после заката солнца) до вечера 6 января.

К древности восходит и другое название праздника Крещения Господня – Богоявление, связанное с сошествием Духа Святого на Иисуса при Его крещении. Крестивший Иисуса в Иордане пророк Иоанн Предтеча указал на Него: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира… Пославший меня крестить в воде сказал мне: «на Кого увидишь Духа сходящего и прибывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым». И разверзлись небеса, и Дух Святой в виде белого голубя сошел на Иисуса, а с небес раздался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Праздник начинается с рождественской литургии и евхаристии, а завершается обрядом водосвятия. Освященная миром вода, символизирующая крещение Иисуса в Иордане, раздается прихожанам как целебная.

Из труда «Армяне Зангезура» Степана Лисициана:

«Во время праздника водосвятия («чрохнэк»), отмечаемого в Зангезуре и других населенных армянами местах, крест окунали в водоем, что напоминало о крещении Христа. Кроме того, в этом обряде нашли отражение древние магические действия, призванные пробудить живительную силу воды. Юные и взрослые, одни – раздетые и дрожащие от холода, другие – в теплых одеждах и даже шубах, дождавшись момента погружения креста в воду, тут же кидались за ним с непоколебимой верой, что чудотворная сила освященной воды передастся и им. При совершении обряда в небо выпускали голубей, поскольку, согласно Евангелию, во время крещения Христа Святой Дух явился к нему в образе голубки.

Известно, что в Междуречье (древняя страна в долине рек Тигр и Евфрат. – М. и Г.М.) поклонение воде связывалось с культом Астарте-Шамирам. Этой же богине посвящены обряды с голубями. Обряд в память крещения Христа перекликается с этим древним обычаем, цель которого – высвобождение живительной энергии воды. По преданию, именно крещение сообщило Христу сверхъестественную силу, позволившую ему позднее свершать свои чудесные дела».

Учитель села Арцваник Ефим Мелик-Шахназаров в своем труде «Из поверий, предрассудков и народных примет армян Зангезурского уезда» (Тифлис, 1904 г.) отмечает: «В последнюю предрождественскую неделю не работают по ночам, чтобы не гневить Христа».

Мясоястие (Мясоед) – период, когда по церковному уставу разрешена мясная пища. Мясоед, вместе с тем, пора свадеб. Временем для венчания избираются обыкновенно, особенно в крестьянском быту, осенний и зимний Мясоед.

Накануне переходящего праздника Сурб Саргиса (Св. Сергия), что приходится в различные дни – с 18 января по 23 февраля – в конце пятидневного поста «Арачаворац», установленного крестителем Армении Григорием Просветителем, армянские девушки гадают о том, выйдут ли они замуж в этом году и кто их суженый. Но для того, чтобы иметь право на гадание, нужно строго пропостить всю неделю поста «Арачаворац». Нужно в этот пост днем ничего не есть и не пить, а вечером ограничиваться куском хлеба и небольшим количеством воды.

ДЕНЬ СУРБ САРГИСА И СЫНА ЕГО МАРТИРОСА И 14 ВОИНОВ

Выдержав так строго пост «Арачаворац», можно накануне праздника Сурб Саргиса, в ночь с пятницы на субботу приступить к гаданию. Для сего пред сном нужно съесть очень соленую лепешку («агибагач»), но не пить воды. Натурально, после подобной подготовки сон будет полон видений об утолении жажды. Приснившийся в эту ночь мужчина, подающий воду, и будет мужем. Если вода покажется приятною и унимающею жажду, то это обещает счастливую супружескую жизнь; если сосуд с водою был золотой, то это знак богатства в брачной жизни; если медный, то средний достаток, а деревянный – бедность. В подспорье этому гаданию в эту ночь делают еще и следующее: старшая в семье женщина приготовляет «похиндз». Это есть смесь из слегка поджаренной и затем крупно смолотой пшеницы, шербета из меда, изюма и миндаля. «Похиндз» укладывается на большое блюдо и ставится в комнате гадающего. На другое утро можно видеть по содержимому этого блюда – был в доме разъезжавший в эту ночь на белом коне Сурб Саргис. Если на «похиндз» остался след копыта, то ясно, что святой был и тем удостоверил, что свадьба будет в этом же году. Тут же «похиндз» частью съедается дома, частью несется в церковь и там отдается бедным и священнику.

И снова обратимся к Лисициану («Армяне Зангезура»):

«Наличие следов становилось поводом для всеобщего веселья, ибо это означало, что Сурб Саргис убедился в уважительном к себе отношении в этом доме и стал его защитником от жизненных бурь. Это свидетельство благосклонности более всего радовало тех, кто собирался в дорогу. На следующий день из заготовленной мучной массы варили кашу «хашил», в чашах раздавали домочадцам. И было это своеобразным жертвоприношением святому. Угощаясь, люди верили, что вместе с ними вкушает кашу и сам святой. В Зангезуре, как и в Арцахе-Карабахе, хашил клали на блюдо в форме солнечного диска с выемкой посередине для сливочного масла, но прежде в чашу сыпали натертый «чортан». В соседнюю тарелку наливали «тан». Считалось, что, вкушая тан, каждый из домочадцев продлевает дни своей жизни по своему усмотрению. В другие дни этому напитку – тану – не приписывали магическую силу».

Иван Дадаев-Магарский в своей публикации «Кумели, папа, квери и табухис-тави» («Кавказ», 1851. № 23) описывает, как отмечали грузинские армяне этот праздник:

«В пятницу, под вечер, хозяйка дома хлопочет над приготовлением кумели – блюда, состоящего из пшена, меда и воды. В большой миске кушанье это ставится на полку. Армяне верят, что Сурб Саргис, разъезжающий в это время на белом коне, явится ночью и оставит в кумели след копыта своего коня. Это служит знаком, что молитва семейства достигла святого, им услышана и все надежды сбудутся – а главное, в доме будет скоро праздноваться свадьба. На другой день кумели делится поровну между домочадцами и съедается ими с особым чувством благоговения».

В сонме популярных христианских святых Саргису Стратилату в Армении посвящено много церквей. Мужественный, благородный грек Саргис, уроженец Кесарии Каппадокийской (IV в.), стал на военную стезю и в годы правления византийского императора Константина I дослужился до почетного титула стратилата – святого военачальника. Как христианин он посвятил себя проповедничеству и открывал людям познания божественной истины.

При императоре Юлиане, когда началась реставрация языческого культа, Саргис и его сын Мартирос, тоже христианин, укрылись в Армении, затем перебрались в Персию. Огнепоклонник шах Шапух II, исповедавший зороастризм, призвал отца и сына отречься от пагубной веры. Те отказались, сказав, что жертвуют себя единственному истинному Богу, и были казнены. Верные стратилату 14 воинов погребли их в городе Мазандаране, за что и сами были обезглавлены.

В день Сурб Саргиса, который в 2021 году Армянская Апостольская Церковь празднует в субботу, 30 января, в зангезурском селе Арцваник верующие отправлялись в ближайшее село Ширвенанц – поминать святого и чествовать мощи храброго воеводы.

Публикацию подготовили Марина и Гамлет Мирзоян

Источник статьи: http://noev-kovcheg.ru/mag/2021-01/7161.html