Пресса о фонде

Царь-выставка: Реконструкция

Все, кто в 1990-е ходил пешком под стол, вряд ли задумывались о том, что именно на это десятилетие в Москве пришлось появление первых галерей, первой арт-ярмарки, «Художественного журнала», «Птюча» и «Арт-хроники».

Эти юнцы не застали ни живых гепардов в галерее «Риджина», ни Александра Бренера, боксирующего перед Кремлем с криками «Ельцин, выходи!», ни перформанс Авдея Тер-Оганьяна «Юный безбожник», в ходе которого автор рубил иконы в выставочном зале «Манеж». Слава богу, куратор-трудоголик Елена Селина придумала выставку «Реконструкция», где анализирует залихватскую арт-Москву 1990-х. А добросовестный критик Андрей Ковалев, который в то же самое время с энтузиазмом употреблял и описывал это искусство во всей существующей прессе, безвозмездно передал Interview свои архивные тексты.

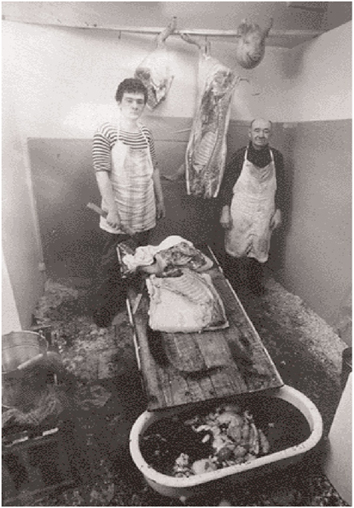

Олег Кулик, «Пятачок раздает подарки», галерея «Риджина», 1992.

Совершено кровавое убийство. В рамках акции «Пятачок раздает подарки» в галерее «Риджина» был заколот Пятачок. Тело его расчленено и роздано присутствовавшей на злодеянии публике. Таким образом, провокация произошла на уровне массового сознания, и массмедиа, обыкновенно столь безразличные к занятиям художников, неожиданно возбудились. Ситуацию подогревало и то, что галерея частная и капиталистическая: на плакатах «зеленых», защищавших Пятачка, природоохранительные и вегетарианские мотивы перемежались с фразами из популистского лексикона. Например, не унижаться перед буржуями и не брать из их рук мяса.

Самое же примечательное во всем этом то, что впервые те странные для публики действия, которыми занят современный художник, обсуждались как искусство, и никто не произнес сакраментальную и трагическую фразу: «Это ведь не искусство».

Дмитрий Гутов и Татьяна Филиппова, «Над черной грязью», галерея «Риджина», 1994.

Проект Гутова выглядел ошеломительным эстетством — на полу шикарной галереи, похожей на дорогой бутик, было выложено 25 кубометров настоящей грязи из подмосковного колхоза. По грязи с большим художественным тактом проложили белые деревянные мостки, по которым и полагалось передвигаться пришедшим на вернисаж. Работы Татьяны Филипповой — фотографии московских киосков — были прислонены к стенам, по нижнему периметру галереи. Таким образом создался основной пространственный конструкт, моделирующий состояние современной России — киоски, основа материальной жизни, парят над первозданной земной перстью, экстрактом русской духовности. Простая, первородная и безыскусная Грязь акцентирует окончательный отрыв от постмодернизма в сторону простого, честного и чистого модернизма времен arte povera Янниса Кунеллиса и Жана Тэнгли.

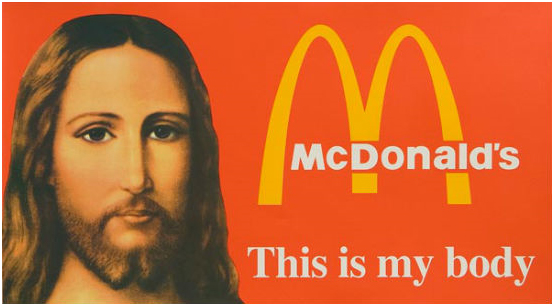

Акция «Языки», 1994.

Александр Бренер, Антон Литвин, Богдан Мамонов, Александр Ревизоров и Алексей Зубаржук провели акцию протеста против наступления американского империализма перед гнездом чужой идеологии — «Макдоналдсом» на Пушкинской площади. Художники выплеснули на верхнюю одежду Александра Бренера несколько молочных коктейлей и дружно бросились облизывать коллегу в духе старомодных американских комедий. Акция именовалась «Языки», что указывает не только на задействованные в акции органы, но и на войну языков.

Единственная ценность, оставшаяся у корчащегося от безъязыкости художника, — это его Внутренний мир, взлелеянный еще в те времена, когда с языковой выразительностью дело обстояло лучше.

Анатолий Осмоловский, «Мой путь», галерея Марата Гельмана, 1994.

Я был очень неправ, обижая Анатолия Осмоловского и его соратников кличкой «декоративные революционеры». Свою непростительную для критика ошибку я осознал на выставке «Мой путь». Анатолий выставил продукты своего творчества за семь лет, снабдив их специально препарированными откликами прессы от «Крокодила» до Art in America.

Значение Осмоловского, а также Олега Кулика и Александра Бренера в том, что они реализовали искусство нового по отношению к концептуализму типа, выведя творчество на улицу. Легкая инфлюэнца лучше рака. А герой-терапевт должен быть знаменитым. И все же некоторый оттенок грусти и меланхолии остается от последней акции Осмоловского. Так любимый им Маяковский устраивал замолчанную прессой выставку «20 лет работы» в 1929 году. Мне тоже, наверное, следовало бы промолчать и не хоронить революционера заживо. Ему бы жить да жить, тем более что «Мой путь» описывает всего семь лет.

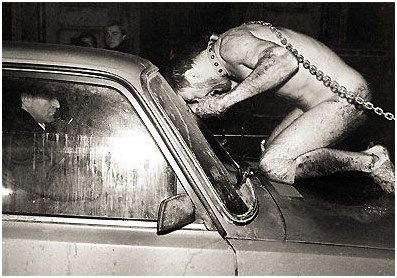

Олег Кулик и Александр Бренер, перформанс «Последнее табу», 1994.

Коллеги по отделу искусства уже впадают в тихую кому при виде очередных частей организма Бренера или этапов озверения Кулика. Но молчать я не могу и должен рассказать о совместной акции нашей сладкой парочки перед входом в галерею М. Гельмана на Якиманке. Напоминаю, что то была зоосадомазохистская сценка, в которой К. преобразился в энергичного монстра, кидавшегося с рыком на машины и людей, а Б. в трусах (sic!) — кинолога при сем Создании. Общественное мнение рассудило, что К. использовал Б. в качестве репуссуара. Его Зверейшество еще в бытность его Главбуржуином отечественного искусства мастерски использовало всех участников художественного процесса — художников, публику, прессу — в качестве стаффажа.

Иван Чуйков, «Теория отражения», галерея «Риджина», 1992.

Но Стена все равно побеждает Картину — данные объекты будут классно смотреться на модных белых стенах особняков и квартир в стиле «евроремонта». Если только, конечно, хоть у кого-то из раздавленных репрессивным потребительством новых консюмеристов хватит вкуса и воли к сопротивлению для того, чтобы повесить у себя дома столь парадоксальные и затягивающие объекты.

Игорь Макаревич, «Лингомания», галерея XL, 1996.

По стенам галереи висит серия намеренно состаренных фото, на которых обнаженный джентльмен в маске Буратино играет со слабо эрегированным пенисом. Это старая, идущая еще от готического романа история о Маске, которая слипается с человеком, решившим надеть ее.

Под кафтанчиком Буратино оказалось вполне человеческое тело. Игра сказалась по-настоящему — энергии, которые Маска давала человеку, расточились. Бодрый фаллический нос веселого деревянного создания печально обвис, осталось только постаревшее человеческое тело. Только оно и подает признаки жизни, нелепой и неэстетичной, пригодной лишь для печальной мастурбации. В центре галереи располагается гинекологическое кресло, на нем в характерном развороте два бревна, которые намекают на истинную историю появления Буратино и семейную тайну Папы Карло. В начале начал были не топор и слово, а любовь к дереву, лингомания.

Айдан Салахова, «Новые поступления», галерея XL, 1996.

Айдан произвела объекты типа холст-масло с неким фигуративным изображением, покрыла его сверху толстым однотонным темным фактурным красочным слоем и передала их на экспертизу в НИИ реставрации. Полученный акт искусствоведческой экспертизы на официальном бланке с печатями и прилагаемыми рентгенограммами выставлен как самостоятельный объект.

Искусствоведческая интерпретация действительно подтвердила «истинность» данных объектов: «Характер материалов и особенности их использования соответствуют художественной практике 1980-х — 1990-х годов». Единственное, в чем прокололись праведные эксперты реставрационного НИИ, — так это в стилевой атрибуции, наивно предположив «соотнесенность с наследием крупнейшего мастера послевоенного авангарда Ива Кляйна» (так в тексте). Их, видимо, смутила монохромная фактура, которая, напротив, в действительности соотносится с той грязной живописной бурдой «Шишкиных», «Айвазовских» и других, которая и циркулирует по нашему антикварному рынку от дилера — через «искусствоведческую экспертизу» — к новому русскому потребителю.

Татьяна Хэнгстлер и Анатолий Осмоловский, My Bloody Love, галерея XL, 1996.

Итак, на стене галереи находится неоновая надпись «ОЙ», исполненная Татьяной Хэнгстлер. Посетители, которых запускают парами, попадают внутрь инсталляции Осмоловского: стены галереи выкрашены в ярко-красный цвет, играет сокрушительная музыка, на стене располагается изображение целующейся пары — понятно какой, со странным бормочущим текстом прямо в середине.

Любовь столь же опасна, как и искусство. Непреклонный революционер Осмоловский полюбил девушку откровенно буржуазную, но социально-сексуальные роли поменялись, и неоновый, жесткий и блестящий всхлип «ОЙ» выставлен наружу как реклама общества присвоения либидо; конкурирующая программа радикальных чувств спрятана глубоко внутрь. Make war, not love.

«Арт Москва», 1997.

Основным художественным событием, которое буржуазные массмедиа заметили на очередной ярмарке «Арт Москва», был скандал, произведенный молодым казахским художником Канатом Ибрагимовым на стенде галереи «Коксерек» (Алма-Ата). Он ритуально зарезал живого барашка, который первоначально печально блеял в углу отсека, отведенного галерее.

В результате разразившегося скандала галерея, которой покровительствует наш хитроумный Марат Гельман (оставшийся, правда, в тени), была изгнана с ярмарки. Но именно этот несчастный барашек после и представлял современное искусство в большинстве публикаций и телевизионных программ. В результате чего все остальное искусство, представленное на ярмарке «Арт Москва», так и не было замечено никем, кроме «Коммерсанта-Дейли».

Источник статьи: http://www.ekaterina-fondation.ru/rus/press/2014/interview_240114.html

Наступление сатанизма в России

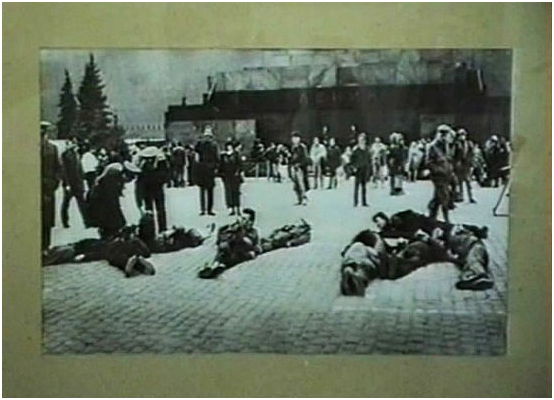

1991 год. « Х… на Красной площади».

18 апреля 1991 года акция движения «ЭТИ» («Экспроприация территории искусства»), организатор Анатолий Осмоловский. 13 молодых людей выложили своими телами слово «Х…» в непосредственной близости от Мавзолея Ленина на Красной площади. «Должно было придти 14 человек – 13 человек лёжа составляют «текст», а 14-й (Г.Гусаров) должен был прикрывать нас и отвлекать ментов. Но на встречу пришло всего пять человек – искусствоведы Александра Обухова и Милена Орлова, анархист Макс Кучинский и я с Григорием Гусаровым. Далее мы поехали искать людей на станцию метро «Арбатская» к памятнику Гоголя. Там мы сагитировали нескольких хиппи и панков (всего восемь человек) поехать с нами. Нас было теперь 13 человек, надо было найти еще одного или Гусарову придётся лечь тринадцатым. Когда я положил всех и лег сам, последним оказался случайный прохожий, который и был тринадцатым“. (А.Осмоловский)

1992 год. «Пятачок раздает подарки».

11 апреля, галерея «Риджина». Олег Кулик и группа «Николай» (мясники) во время акции «Пятачок раздает подарки» публично зарезали поросенка, а мясо раздали публике.

1994 год. «Новая проповедь»

15 сентября Олег Кулик в облике Христа-мутанта — в терновом венце и в красной мантии, с копытами вместо рук и с молочным поросенком на руках громко мычал с разделочного пня в мясном ряду Даниловского рынка.

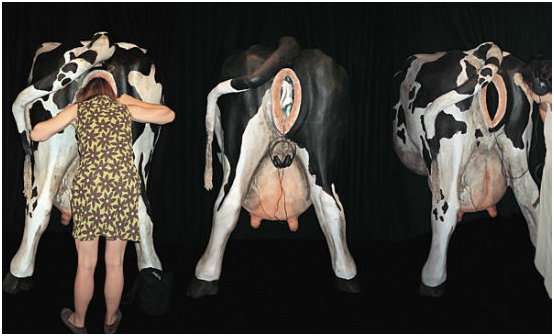

1994 год. «Вглубь России»

Олег Кулик активизирует сотрудничество с Маратом Гельманом. Участвует в «предвыборном» проекте Гельмана/Островского «Партия под ключ», в рамках которого заявляет о создании «Партии защиты животных», от которой выдвигает себя кандидатом в президенты России. Реализует вместе с писателем Владимиром Сорокиным проект «Вглубь России». Во время проекта Олег Кулик публично продемонстрировал фотографии, на которых были изображены его сексуальные контакты с животными. Посетителям выставки предлагалось засунуть голову в вагину коровы.

1994 год. «Последнее табу, охраняемое одиноким цербером».

24 ноября возле галереи Гельмана на Якиманке прошла первая акция Олега Кулика в образе собаки. Он выскочил на улицу голый, с визгом и лаем, в ошейнике, на цепи («хозяин собаки» — Александр Бренер), сбил с ног оператора, выбежал на проезжую часть, набросился на машину, блокируя дорожное движение, «укусил куратора какого-то за жопу, помял каких-то критиков», повалил и искусал журналистку из Швеции. Бешеная собака признана вершиной искусства Олега Кулика. Олег Кулик становится самым известным в мире акционистом-собакой.

1994 год. «Свидание».

19 марта арт-акция «Свидание» Александра Бренера и Людмилы Бренер. Сквер у памятника Пушкину. «Я, Александр Бренер, достиг прорыва в посткунсовском искусстве 19 февраля 1994 года. Под статуей Пушкину на Пушкинской площади в Москве я встретился с моей женой Людмилой, которая приехала из Израиля повидаться со мной. Под этой статуей я попросил ее совершить акт любви со мной. Я не преуспел, так как мой член не встал, о чем я сообщил собравшейся толпе криками: «Он не стоит!» Кто еще из нашей современной арт-культуры может привести пример такой совершенной формулировки». («Художественный журнал»)

1994 год. «Вышка»

27 мая, на месте бывшего бассейна «Москва», сегодня – Храма Христа Спасителя — Александр Бренер представил акт мастурбации. Акцию «Вышка» арт-критики назвали «нетленным полотном», отмечена также акция Александра Бренера под названием «имитация акта непроизвольной дефекации в Пушкинском музее перед картиной Ван Гога «Красные виноградники в Арле».

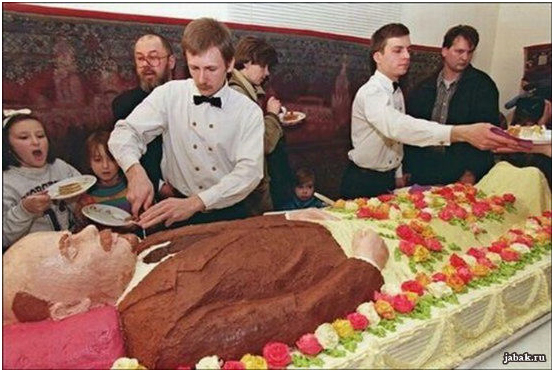

1998 год. «Ленин в тебе и во мне».

30 марта, московская галерея «Дар». Акция художников Юрия Шабельникова и Юрия Фесенко «Ленин в тебе и во мне» или «Мавзолей. Ритуальная модель». Выставочный зал декорирован под ритуальный (по стенам развешаны красные ковровые дорожки), в центре зала на высоком задрапированном подиуме — торт весом 80 кг в виде фигуры Ленина в гробу в натуральную величину (1 м. 64 см). Играла траурная музыка. Милиционер выстраивал посетителей в очередь, как перед настоящим Мавзолеем. Зрители подходили к телу и получали от официантов свой кусок торта на бумажной тарелке. Арт-критик Александр Якимович написал, что «данную акцию нельзя воспринимать как акт каннибализма», что преподношение Ленина в качестве десерта является «признаком цивилизованности — чем-то вроде причащения к телу Христову».

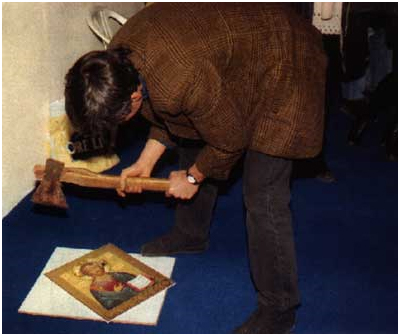

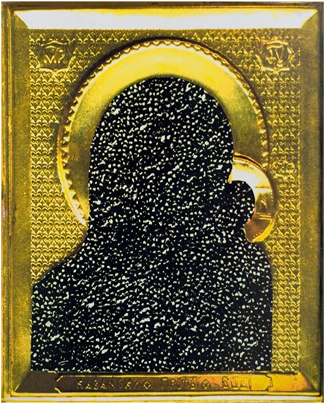

1998 год. «Юный безбожник».

4 декабря, незадолго до открытия выставки «Арт-Манеж-98» Авдей Тер-Оганьян оповестил знакомых о проведении в Манеже своей акции «Юный безбожник». Художник намеревался вывесить на фоне картин иконы, которые он приобрел в магазине «Софрино» (представляющие собой освященные репродукции известных икон). По словам куратора выставки Елены Романовой, таким образом он «собирался противопоставить свое видение мира ортодоксальному христианству» … Через два часа после открытия выставки, Тер-Оганьян, развесив иконы, объявил собравшимся, что, заплатив по 10-20 рублей, они могут их осквернить. Желающих не нашлось, и тогда Авдей Тер-Оганьн стал сам рубить иконы топором.

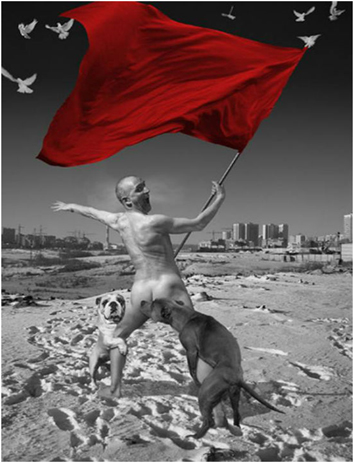

1999-2000 годы. «Русское».

С 8 Декабря 1999 по 21 Января 2000 выставка работ Олега Кулика под названием «Русское», галерея «Риджина». «Символика русского представлена известным набором — Красная площадь, Мавзолей, Ленина, Храм Христа Спасителя, много промозглого снежного простора. Однако эти очевидные штампы служат фоном для невероятных историй. Кулик венчается то ли с дамой, то ли с собачкой. Доит бульдога, размером с корову. Уворачивается от прицельного огня двух милиционеров и человека, похожего на Набокова. С красным знаменем в руках и возбужденными псами в ногах зовет к стылому горизонту. Воет на небо, затянутое американским флагом, в кругу «европейского сообщества» двенадцати собак. При этом сквозь серую нейтральность черно-белой фотографии, призванной узаконить, документировать фантасмагорические картины вдруг проступает цвет. Вернее три цвета – красный, синий, белый. Триколор. И жирная, обильная позолота».

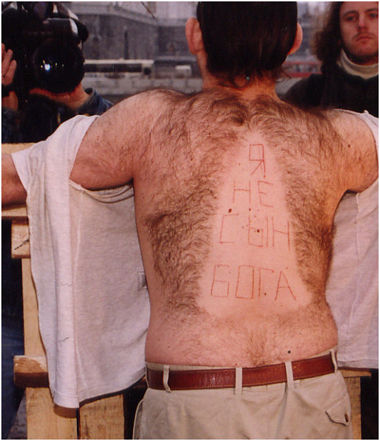

2000 год. «Я не сын Божий»

Апрель, у храма Святителя Николая. Олег Мавромати распял себя на кресте и выжег на теле надпись «Я не Сын Божий». Через несколько месяцев Олег Мавромати повторил самораспятие в галерее Гельмана, акция называлась «Человек Х». В 80-е годы Олег Мавромати был лидером панк-групп, в актуальное искусство вошел акцией – “Изгнание попов из волочильно-прокатного цеха” (1989 год, Саратов).

2007 год. «Запретное искусство».

C 8 по 31 марта, выставка «Запретное искусство-2006», Музей и общественный центр им. А.Сахарова. Куратор выставки — искусствовед Андрей Ерофеев, организатор выставки – директор Сахаровского центра Юрий Самодуров. На выставке произведения, не разрешённые к экспонированию на выставках в московских музеях и галереях в 2006 году. «У нас выставка была о другом, у нас выставка не была о том, что религия сильно позитивная вещь, также как о том, что религия вещь негативная. У нас выставка была, как бы сказать, мониторинг тех трех аспектов современного искусства, которые сами кураторы, сами искусствоведы хотели бы в музеях показывать, и руководство тоже, чаще всего, хотело показать, но боится — табу, страшно. Вот страшно, как раз из-за того, что будут нарекания со стороны верующих, в частности». (Ю.Самодуров)

2008 год. «Архаичный ритуал».

29 февраля, Биологический музей имени К. А. Тимирязева. «Скажем так, в зоологическом музее были не совсем Pussy riot. Дело то было еще в 2008 году. На тот момент Надежда Толоконникова была студенткой филологического факультета, была беременна, и состояла в арт-группе «Война». («Дон 24»)

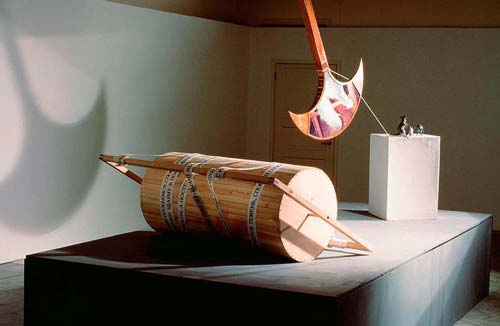

2008 год. «Русское бедное».

25 сентября, Пермь. Куратор выставки – Марат Гельман, продюсер – Сергей Гордеев. Среди работ: «Ржавые консервные банки и фрески Валерия Кошлякова, триумфальные ворота из сучьев, выстроенные Николаем Полисским и его соратниками — крестьянами деревни Никола-Ленивец, «Кухонный супрематизм» «Синих носов» — супрематические кресты и квадраты, собранные из колбасных обрезков на растрескавшихся столешницах, ремейки шедевров Марка Ротко и Пабло Пикассо из картонных вырезок Авдея Тер-Оганьяна». «В общем, это такое искусство, которое не стыдно предъявить мировой общественности, если она вдруг доберется до «русского Бильбао». («Коммерсант-власть»)

2010 год. «Х… в плену у ФСБ».

В ночь на 14 июня в Санкт-Петербурге «группа «Война» нарисовала 65-метровый Космический Х… во весь Литейный мост перед его разведением. И когда мост развели, Х… «Войны» встал прямо в окна Большого Дома». (Livejournal) Жанр этого перформанса арт-критики определили как «этюд на пленэре» или «уличные эскизы».

2011 год. «Родина».

Конец 2011 года, Пермский музей современного искусства. «Выставка «Родина» от галериста и директора музея PERMM Марата Гельмана. «Это подборка клишированных представлений о России, картинок, которые можно было бы легко продать за границей». («Российская газета»)

2012 год. «Срань Господня».

21 февраля, Храм Христа Спасителя. Панк-молебен Pussy Riot.

Источник статьи: http://www.segodnia.ru/content/112493