23.11.2020 Джеоргуыба

Джеоргуыба – день святого Георгия или, как его называют осетины, Уастырджи (Уаскерги). Празднуется ежегодно в ноябре и длится в течение недели, поэтому праздник иногда в шутку называют осетинскими олимпийскими играми.

Начинаются празднования с понедельника, а в воскресенье перед началом праздника, по традиции каждая семья приносит в жертву Богу какое-либо животное (быка, овцу). Этот предпраздничный день называют «галэргэвдэн».

Осетины, чтят своих дзуаров (святых), но особо почетное место в пантеоне осетинских святых, занимает Уастырджи – покровитель мужчин, путников, защитник слабых и обездоленных, учитель молодежи. Осетин, где бы он ни находился, и что бы он ни делал, обязательно заручится поддержкой Уастырджи.

За столом традиционно первый тост (обращение) произносится к Всевышнему (Стыр Хуыцау), второе к его посланнику Уастырджи. Глава семьи поручает его попечительству свою семью, род и просит благополучия, мира и счастья для всех. В каждый дом в течение недели обязательно приходят соседи, друзья, родственники.

В пантеоне осетинских божеств святой Георгий – единственный, кто общается с народом, ведет такой же образ жизни, как простой горец. Он является посредником между богом и людьми. Место пребывания Уастырджи – небеса. Перед богом «Хуыцау» он заступается за бедных и обиженных людей и просит для них у него всяких даров. К нему обращались в самых разных обстоятельствах жизни; он насылал болезни на провинившихся людей; его именем проклинали, благословляли друг друга.

В городе Дегара (бывшее село Христиановское) в 1992 году случилось чудо. Здесь несколько человек утверждали, что видели святого Георгия. Старец на белом коне спустился с небес и приземлился на крыше одного из домов, побыл какое-то время и улетел.

Этому чуду поверила вся Осетия, и с того момента рядом с домом, на крыше которого якобы побывал святой Георгий, построили святилище и возвели очередной памятник небесному покровителю республики.

Люди наделили любимое божество лучшими человеческими качествами, чтобы показать свое доброе расположение, называют его «Золотой Уастырджи», «Великий Уастырджи», «Золотокрылый Уастырджи». В их воображении он предстает высоким, стройным седобородым мужчиной, восседающим на белом коне. Женщины, не смея произносить его имя, обращаются к нему «Лагты дзуар» – «Покровитель мужчин», но они на это не сетуют, ведь их мужчины тоже путники и воины, находящиеся под оком Уастырджи, а благополучие мужей – это залог мира и процветания в семье.

В Осетии нет такого ущелья, такого селения, где бы не было святилища в честь Уастырджи. Особенно известны Реком, Ныхас, Коб, Хурхор, Дзывгис, Роща Хетага, святилище Дигорского Уастырджи и святилище Джер.

Уастырджи был так почитаем предками, что даже месяц, на который приходился его праздник, называли «Джеоргуыбайы май» – месяц Джеоргуыба. Поскольку праздник продолжается неделю, то эта неделя носит название «Неделя поклонения Уастырджи».

Эту неделю не принято забивать птицу, ставить на стол рыбу, свинину и приготовленные из них продукты. Свинина не должна присутствовать на столе при вознесении молитвы Богу – Стыр Хуцау, Уастырджи и другим святым. Эти продукты в неделю Джеоргуыба не принято употреблять вообще.

Источник статьи: http://xn--80ajpkfwc8f.xn--p1ai/calendar/dzheorguyba.html

Осетины праздник святого георгия

В ноябре мы отмечаем самый значимый для осетин праздник, длящийся неделю, а в некоторых больших селах даже дольше. Как правильно называть этот праздник, что он означает и как отмечается? Боюсь не все молодые, а также и многие не очень молодые осетины дадут исчерпывающие ответы на эти вопросы.

В последние десятилетия мы как-то привыкли к тому, что праздник в честь самого почитаемого в Осетии на протяжение тысячелетий святого называется Джеоргуыба и даже месяц ноябрь называется Джеоргуыбайы мæй. При этом почти все также знают, что происходит это название от грузинского Георгоба, тоже праздника всенародного но уже в Грузии.

Наверно здесь следует прояснить суть Георгоба.

Вот что говорит нам по этому поводу уважаемая в интернете Википедия:

Георгоба — день святого Георгия Победоносца, покровителя Грузии и самого почитаемого святого. Отмечают праздник дважды: 23 апреля (6 мая) и 10 ноября (23 ноября) первый раз — в память его кончины, второй раз — в память колесования святого. Праздник в память колесования великомученика Георгия отмечается только грузинской церковью.

Друзья! А тот ли праздник мы празднуем? Соседи ведь говорят, что только их церковь отмечает этот день в ноябре.

Нет конечно, мы отмечаем именно исконно осетинский праздник, Уастырджийы бæрæгбон, проходивший не в привязке к определенному историческому событию, а в конце трудового года горца, строго по осетинскому земледельческому календарю. Уастырджи — покровитель мужчин, путников, защитник бедных и обездоленных, наставник молодежи. Осетины наделили самого почитаемого святого лучшими качествами, называя его «Золотой Уастырджи», «Доблестный Уастырджи», «Золотокрылый Уастырджи» и т.д. В их воображении он предстает высоким, стройным седобородым мужчиной, восседающим на белом коне. Женщины, не имеют права произносить его имя, обращаются к нему «Лæгты дзуар» — «Покровитель мужчин».

О том, какое отношение имеет (вернее не имеет) Уастырджи к Св.Георгию написано довольно много. Желающие могут почитать в интернете.

Вот что пишет доктор наук В.Дзидзоев в статье «Что общего и отличительного у осетинского Уастырджи – Уасгерги и Святого Георгия?»

«. укоренившийся в сознании многих осетин миф о том, что Уасгерги-Уастырджи и святой Георгий – это два имени одного и того же исторического или историко- мифологического персонажа, продолжает жить и «успешно конкурировать» с реальными историческими фактами.»

Наверно, вместо двух осетинских слов Уастырджийы бæрæгбон удобнее произносить одно грузинское – Джеоргуыба, но правильно ли ради этого идти по пути подмены глубинного смысла наших исконных праздников? Не уводим ли мы тем самым нашу молодежь в сторону от сакральности и духовной значимости почитания наших святых? Нартские сказания, с Уастырджи, как одним из главных персонажей, возникли задолго до времени проживания Св.Георгия. Но многие из нас продолжают утверждать, что мы празднуем Джеоргуыба – праздник в честь этого христианского святого, причем в день его колесования. Наверно нам, и в особенности молодому поколению осетин, не смотря на сформировавшиеся в обществе ложные стереотипы, стоит глубже задуматься над сохранением корней своего народа и его бесценной сокровищницы сакральных знаний.

В этом случае будет меньше и тех вредных наслоений на процедуру празднования, которые появляются в последнее время. Мне доводилось видеть, например, взрослых людей собравшихся праздновать Уастырджийы Бæрæгбон с курицей, водкой и тремя пирогами на столе. Они даже не подозревали, что всю неделю блюда из птицы на стол не кладут вообще. Тоже самое касается и свинины. В прошлом и пиво, и араку, и все остальное готовили заблаговременно и специально для этого праздника. Кусæртаг (бычок или баран) был всегда нывондгонд. К приготовлению подходили с большой ответственностью, заблаговременно очистив свое сознание от всего скверного и грязного. И когда сегодня за праздничным столом, кто-то, после очередной рюмки водки переходит на непристойные выражения и анекдоты, большего кощунства и придумать трудно. Такое праздничное застолье из сакрального общения с Дунесфæлдисæг æмæ йæ сконд зæдтимæ превращается в тривиальную пьянку.

Уастырджийы бонтæ начинаются в воскресенье, с забивания жертвенного животного, то есть с Галæргæвдæн. В этот день, а кто не смог на праздник забить бычка и в понедельник, каждая семья с тремя пирогами возносит молитву Богу и Уастырджи. После этого всю оставшуюся неделю соседи и близкие приглашают друг друга, собираются на совместные празднования. В следующий понедельник проходят проводы праздника.

Что принято и что нет во время праздничного застолья? Пожалуй, все те правила, которые я описал в материале «Осетинский застольный этикет (Ирон фынджы æгъдау)» подходят и для этого праздника.

Вместе с тем, в народе, и особенно в среде молодых, часто возникают вопросы о допустимости использования покупного мяса и других продуктов для празднования Уастырджийы Бæрæгбон. Наши предки, конечно не покупали продукты на базаре, и пиво и араку, как и все остальное готовили дома и с соблюдением особых правил физической и нравственной чистоты. Жертвенное животное определялось заблаговременно и его вскармливали отборными чистыми кормами, не выпуская даже на выпас.

Наверно все это вполне возможно соблюдать и сегодня в горных аулах и в селах на плоскости. Но как быть подавляющему большинству населения Осетии, проживающему во Владикавказе и больших райцентрах? В городских квартирах ничего не растет и коровников нет.

Все продукты покупаются на рынках и в супермаркетах.

И в этих сложившихся реалиях, от которых нам никуда не деться, я придерживаюсь мнения: лучше праздновать покупными мясом, продуктами и напитками, чем не праздновать вообще. В конце концов важнее то, настолько искренне и с какими мыслями возносится молитва Всевышнему и Уастырджи. Вместе с тем, даже в городских условиях я категорически против покупных пирогов, водки и других пришлых напитков на праздничном столе. Значение и сакральность трех пирогов выходит далеко за рамки понятий об обычной пище. Они должны выпекаться дома, как положено. Примешивание к этой сакральности еще и водки вряд ли способствует ее чистоте.

Не смотря на обычные возражения любителей поддать по поводу и без, самым почетным напитком за осетинским столом всегда считалось пиво. Нет ничего зазорного и в вознесении молитв хлебным квасом (къуымæл).

Для тех, кто за столом не может обойтись без крепкого спиртного вполне подходит Ирон Арахъ, но в разумных дозах.

Уастырджийы хорзæх уæ уæд æмæ амондджын бæрæгбæттæ кæнут!

Источник статьи: http://ossetians.com/rus/news.php?newsid=1116

Святой Георгий в осетинской религиозной традиции

Великомученик Георгий – небесный воин, покровитель и защитник воинов земных, – почитается во всех концах христианского мира, а на древней осетинской земле – особенно. Вот почему таким значимым для осетинского народа событием стал дар частицы мощей святого Георгия, совершенный Патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II 24 ноября этого года. Первым местом на осетинской земле, где был отслужен молебен перед мощами святого великомученика Георгия, стало мемориальное кладбище жертв трагедии в Беслане, а 28 ноября, в последний день особого празднования в честь святого Георгия Победоносца – Джеоргуыба, отмечаемого в Осетии вот уже 15 веков, вертолет с мощами великомученика Георгия облетел всю территорию Северной Осетии. Мощи святого будут храниться в кафедральном соборе Владикавказа, конечно же освященном во имя великомученика Георгия. Множество и других храмов возвел осетинский народ и в давнее время, и в близкое к нашим дням во славу и честь любимого святого Победоносца.

В 1902 году, 15 сентября (28 сентября по новому стилю), в селении Беслан преосвященный Владимир, епископ Владикавказский и Моздокский, освятил новый православный храм. Священник А. Цаголов, подробно описавший торжественную церемонию во «Владикавказских епархиальных ведомостях», отметил в том числе и следующее: «После молитвы Господней владыка благословил общую трапезу и пожелал бесланцам мира и тишины». 15 лет спустя пришла большевистская власть. Храм был разрушен, а затем на месте церковного кладбища построили школу № 1.

|

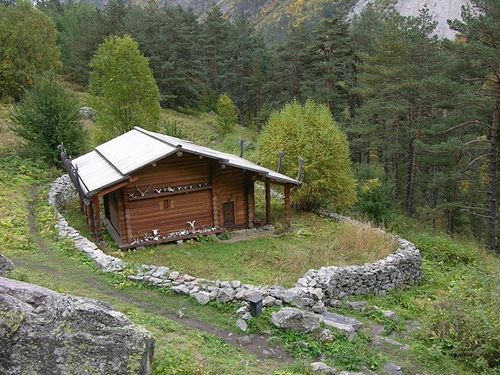

| 1. Джеры дзуар в с. Джер (ущелье Чысыл Леуахи) |

Во времена правления епископа Владимира основную часть населения Беслана (Тулатово) составляли осетины-магометане. Часть из них присутствовала на освящении храма, причем отнюдь не в качестве пассивных зрителей. Старший представитель собравшихся мусульман обратился к архиерею с благодарственной речью. Все это не должно вызывать удивления. Дело не только в традиционной веротерпимости осетинского народа. Существовала еще одна важная причина: церковь освятили во имя великомученика и победоносца Георгия.

Очевидна неслучайность выбора данного посвящения в селе, основанном осетинами-мусульманами. Великий святой Православной Церкви почитался среди всего осетинского общества, вне зависимости от конфессиональной принадлежности его представителей. Народное сознание отождествляло его с Уастырджи – особо чтимым святым небожителем традиционного осетинского пантеона, покровителем мужчин, путников, воинов.

Согласно этимологии В.И. Абаева, общепризнанной в науке, Уастырджи есть не что иное, как иронская форма имени святого Георгия: уас – «святой», стыр – «великий», джи – «Джио, Георгий». Дословно – «святой великий Георгий». Дигорский диалект сохранил более древнюю форму – Уас Герги. Как видим, идентичность имен налицо и не вызывает возражений. Однако относительно соотнесенности образов святого Георгия и Уастырджи в народе бытуют два взаимоисключающих мнения. Одни, исходя из синонимичности имен, утверждают полную идентичность святых небожителей; другие, указывая на несоответствия собственно образов, доказывают их абсолютную несхожесть, вынужденно изменяя при этом этимологию. Так кто же такой Уастырджи, и как он связан с образом Георгия Победоносца?

Святой Георгий – реальное историческое лицо. Согласно житийной литературе, он был уроженцем Каппадокии из богатой и знатной христианской семьи. Возмужав, Георгий поступил на военную службу. Благодаря своей силе и отваге он быстро прославился и стал высокопоставленным офицером римской армии. Узнав о новой волне организуемых императором Диоклетианом гонений на христиан, Георгий раздал бедным все свое имущество, отпустил на свободу принадлежавших ему рабов и отправился во дворец. Здесь на проходившем в это время государственном совете в присутствии Диоклетиана он во всеуслышание заявил о своем исповедовании христианства. Святого схватили, в течение нескольких месяцев мучили и, не добившись отречения, в конце концов обезглавили за несгибаемую веру в Христа.

Церковь прославила святого великомученика, а в средние века он стал широко почитаться по всей Европе. Причем произошел совершенно закономерный процесс: образ святого Георгия наложился на образы некоторых мифо-эпических персонажей, в том числе героев-змееборцев. Подобное характерно для народного сознания: это делало образ любимого святого понятным и позволяло, так сказать, приспособить его благодатную силу для своих нужд – заручиться небесным покровительством в определенных сферах общественной жизни, молитвенно обращаться к святому для сохранения урожая, рождения детей, сохранности дома, избавления от болезней и т.д.

Аланы-осетины не стали исключением. В дохристианский период у алан, возможно, существовал определенный образ небожителя, созвучный святому Георгию, особо почитаемый воинами. Создатели собственной блестящей воинской культуры увидели в святом Георгии образ идеального воина. Отсюда и проистекает своего рода специализированное почитание Уастырджи: его покровительства искали аланские воины, образом жизни которых был балц (поход). Схожая ситуация наблюдалась в рыцарской среде средневековой Европы.

|

| 2. Церковь святого Георгия (Дзывгъисы Уастырджи) в с. Дзивгис (Куртатинское ущелье) |

Другими словами, Уастырджи (святой Георгий) воплотил в себе культурно-исторические особенности аланского восприятия.

По авторитетному мнению видного осетинского этнолога Вилена Уарзиати, почитание святого Георгия – Уастырджи / Уасгерги (дигорский диалект) восходит к временам проповеди равноапостольной Нины (IV в.). Проповедуя учение Христа среди иберов и алан, святая Нина упоминала и своего родственника – великомученика Георгия и ввела обычай отмечать дни памяти колесования святого в 20-х числах ноября. В Грузии праздник Горгоба (груз.) отмечается с IV века. Позже этот праздник получил распростарнение и среди ближайших соседей – иберов, алан – под названием Джеоргоба / Георгоба. В данном случае имеет место чисто кавказский христианский праздник. В Греческой и Русской Церквах отмечается не день колесования, а день усекновения главы святого Георгия – 23 апреля по старому стилю.

Всенародное почитание святого Георгия усилилось в период массового обращения алан в Православие в начале Х века, когда аланские цари провозгласили христианство государственной религией. В это время была создана Аланская митрополия в составе Константинопольского патриархата и крупные религиозные центры, о значительности которых говорят древние аланские храмы в Нижнем Архызе (нынешняя территория Карачаево-Черкессии).

Гибель Аланского государства под натиском татаро-монгол в XIII веке, истребление большей части населения, разорение городских центров вынудило алан отступить в горные ущелья. В течение последующих четырех веков остатки алан были вынуждены выживать в тяжелейших условиях изоляции, по мере сил сохраняя наследие предков. В то время в народе, лишенном национального священства и церковного окормления, укореняются религиозные верования, представляющий собой сплав христианских догматов и традиций и древних и новых народных обрядов. Естественно, в ходе этого процесса менялись образы многих христианских святых и укоренившиеся в период христианизации Алании традиции и представления. Стал искажаться и образ святого Георгия. Именно тогда Уастырджи – святой Георгий стал почитаться в образе седобородого старца (олицетворение мудрости и многоопытности, без которых трудно выжить в условиях горных ущелий).

Но благодаря глубокому восприятию образа святого Победоносца в эпоху аланской государственности, в народном сознании он сохранился настолько, что с возвращением ортодоксальной христианской проповеди в скором времени и без особого труда был вновь признан «своим» и отождествлен с Уастырджи.

|

| 3. Тербаты Уастырджийы дзуар в с. Тапанкау (Туалгом) |

Однако с победой большевиков культурно-исторические и религиозные сферы жизни народов СССР оказались под жестким контролем государства. Агрессивная и достаточно стабильная атеистическая политика советской власти применяла в Осетии продуманную тактику антирелигиозной борьбы. Коммунистические идеологи использовали религиозное состояние народа. Дело в том, что начатый в середине XVIII века российским правительством процесс возвращения осетин в Православие, означавший и возвращение к христианской цивилизации, к 1917 году оказался незавершенным. Одна из основных причин – неумелость и неэффективность построения проповеди, как, впрочем, и всей религиозной политики. Но все же были достигнуты значительные результаты. Один из показателей – образование национального духовенства и переводы богослужений. С другой стороны, традиционные религиозные воззрения, представлявшие, по сути, трансформировавшееся аланское Православие, оставались глубоко укорененными в народе. Поэтому, ликвидировав клир и действующие православные храмы, а также мечети (по оценке Г. Баева, владикавказского городского головы, в конце XIX века около 12% осетин исповедовали ислам), идеологическая машина партии стала планомерно и настойчиво внушать населению его языческую принадлежность. Несколько десятилетий подобной обработки на общем фоне пропагандировавшегося атеизма, фактического запрета на изучение собственной истории и культуры, изживания родного языка дали значительный эффект. К моменту крушения коммунистического государства большинство осетин считало свою традиционную веру языческой (!).

Следует признать, что образ Уастырджи – святого Георгия – оказался забыт и сейчас воссоздается заново. Данный процесс вполне закономерен, но следует помнить, что для наших православных предков Уастырджи и святой Георгий являлись одним лицом. В этом нетрудно убедиться, обратившись к древним осетинским дзуарам (дзуар – от груз. джвари – крест, святое место).

В Осетии существует огромное количество мест, посвященных Уастырджи. Их упрощенная классификация включает дзуары, в данном случае – места незримого присутствия святого покровителя, и кувандоны – места моления ему (обычно располагаются вблизи дорог и на перевалах). Понятно, что в этой системе главенствующее положение занимают дзуары. Большая часть из числа наиболее почитаемых представляет собой зальные постройки. Коротко рассмотрим некоторые из них.

Джеры дзуар (с. Джер, ущелье Чысыл Леуахи) – средневековый православный аланский храм зального типа с вписанной апсидой и пристроенной впоследствии двухэтажной колокольней (фото 1).

Особо чтим на юге Осетии. Празднование в честь Уастырджи начинается в конце августа и достигает своего апогея на Джеоргуыба – многодневный праздник, приуроченный ко дню колесования святого Георгия (10/23 ноября) и являющийся заговеньем на Рождественский пост.

В эти дни происходит массовое паломничество к святыне, причем не только осетин, но и представителей других национальностей. Джеры дзуар имеет особую благодать, и потому издавна сюда приводили для излечения бесноватых. Интересно, что, согласно преданию, приведенному З. Чичинадзе, в Джерской церкви сохранялась глава святого Георгия.

Дзывгъисы Уастырджи (с. Дзивгис, Куртатинское ущелье) – церковь святого Георгия. На севере Осетии это единственный храм с выступающей полуциркульной апсидой(фото 2). Датируется временем не позднее XIV века. Дзывгъисы Уастырджи имел очень высокий статус общеущельной святыни. Праздник его также приходится на Джеоргуыба. Еще сравнительно недавно здесь собиралась огромная масса паломников. По свидетельству Б. Каргиева, относящемуся к 20-м годам XX века, то есть ко времени, когда былой размах празднования значительно ослаб, только в танцах одновременно участвовало 300–400 человек молодежи.

Дзуар связан с находящейся поблизости наскальной крепостью. Согласно преданиям, записанным в конце XVIII века, здесь был пещерный монастырь, и еще долгое время сохранялись церковные облачения, книги и утварь.

При храме находится средневековое церковное кладбище. Археологами раскопано два погребения, одно из которых датируется XIV веком.

В 1613 году грузинский царь Георгий пожертвовал Дзивгисской церкви колокол со следующей надписью:

«Мы, государь Картли, царь царей, патрон Георгий, пожертвовали сей колокол тебе, святому Георгию Зиблисскому (Дзивгисскому. – М.М.) ради наших побед. Хроникон 301».

Спустя 70 лет, в 1683 году, аналогичный дар был сделан другим грузинским царем, Арчилом. Надпись на колоколе гласит:

«Я, царь Арчил, преподнес этот колокол Джибгисскому (Дзивгисскому. – М.М.) крестохранилищу (кресту): дай Бог, чтоб на глас его приходили осетины прославлять Троицу».

В 1680 году колокол был преподнесен и в цейский Реком. Хотя в этот период грузинские монархи, находясь под властью Ирана, вынуждены были принимать ислам как необходимое условие для своего царствования, втайне они продолжали исповедовать христианскую веру. Поэтому, жертвуя колокола, цари руководствовались не только политическими соображениями. Они прибегали к благодатной помощи великих православных святынь Осетии.

Дагомы заронд Уастырджи (с. Дагом, Алагирское ущелье) – средневековый христианский храм, выполненный в характерном архитектурном стиле, объединяющем большое количество церковных памятников Осетии. Находится на окраине с. Дагом, непосредственно над святым местом Мадизæн, являвшимся одновременно общеосетинским верховным судом, где разбирались наиболее сложные дела, в том числе примирение кровников. Решения, принятые на Мадизæн у дзуара Уастырджи, считались окончательными и обязательными для исполнения. Авторитет дагомского суда был настолько высок, что в поисках правды сюда обращались люди не только со всей Осетии, но и из-за ее пределов.

В случае начала боевых действий именно у стен Дагомского храма собиралось ополчение колена Кусагонта (селения Дагом, Урсдон и Донысар) и отсюда отправлялось в поход (балц) или для защиты своей территории.

|

| 4. Святилище Реком в Цейском ущелье |

Подобно Джеры дзуару, Дагомский храм обладал особой благодатью, и сюда приводили для излечения душевнобольных и бесноватых.

Къобы Уастырджи (с. Коб, Дарьяльское ущелье) – средневековая церковь, посвященная святому Георгию. Расположена в верховьях р. Терек, на территории Тырсыгомского общества, непосредственно над некогда важнейшей стратегической дорогой Алании, известной теперь как Военно-грузинская. Покровительства Къобы Уастырджи призывали не только путники, следовавшие через Крестовый перевал, но и мужчины всей Осетии.

Тербаты Уастырджийы дзуар (с. Тапанкау, Туалгом) (фото 3). В верховьях Льядонского ущелья, над селом Тапанкау, находится знаменитый Тербаты Уастырджийы дзуар, или Хохы дзуар. В его кладку положены травертиновые (известковый туф) блоки, использовавшиеся при строительстве раннесредневековых храмов Туалгома. Блоки Хохы дзуара вторичного использования и взяты из кладки древнего православного храма, расположенного высоко над ущельем (более 3000 м), на отроге горы Теплихох. Подобная практика переноса камней при постройке нового культового сооружения символизировала преемственную связь со старой святыней и одновременно освящение новой.

Необходимо сказать и о главной всеосетинской святыне – цейском Рекоме (фото 4). Почитаемость его была столь велика, что отмечалась большинством сторонних наблюдателей (обычно не замечавших с высоты европейского менталитета важнейших традиционных аспектов духовной культуры горцев). Так, например, автор середины XIX века А. Головин свидетельствует, что Реком «почитается одной из древних знаменитостей Осетии, и для выражения чествования которой на языке осетин не достает слов».

Здесь хранилось вооружение последнего известного осетинского царя Осбагатара, роль которого в истории и духовной культуре народа оказалась столь велика, что в позднесредневековой этногонии он получил выдающийся статус этнарха осетин. Сам Осбагатар похоронен в Нузальской церкви (начало XIV в.), стены которой покрыты великолепными фресковыми росписями, выполненными осетинским иконописцем Вола Тлиагом. На южной стене храма помещено изображение святого Георгия (фото 5).

|

| 5. Святой Георгий Победоносец. Фреска на южной стене Нузальской церкви |

Первоначально цейский Реком являлся церковью, посвященной Святой Троице. С потерей литургического значения храм постепенно становится местом почитания Уастырджи. Здесь находился колокол, пожертвованный в 1680 году грузинским монархом. В надписи значится следующее:

«Мы, Багратион, государя великого царя Шахнаваза сын царь Георгий, пожертвовал колокол отцу святому земли осетинской, молитвеннику Дигории и Двалетии, (за) наше здравие, нашу победу и удачливость и царства нашего преуспеяние. Хроникон 368».

В Осетии сохранилось значительное число других средневековых православных храмов, посвященных Уастырджи – святому Георгию. Они расположены в селах Исакыкау, Сунис, Шиндара, Зиулет, Гуфта, Рук, Гезуерт, Дзарцем, Лац, Садон и др. Те из них, которые в силу объективных причин теряли литургическое значение, продолжали почитаться как дзуары – места особого присутствия святого.

Уастырджи посвящены не только храмы, но и нерукотворные места поклонения. К примеру, особо почитаемое всеми жителями Осетии святое место Хетаджы дзуар – храм Хетага, или Хетаджы Уастырджи – Уастырджи Хетага. Это островной реликтовый лес практически идеально круглой формы, площадью около 13 га в Алагирском районе. Явление рощи посреди Алагирской равнины – классический образец чуда святого Георгия, совершенного в ответ на молитвенное обращение человека, оказавшегося в беде, в данном случае Хетага.

Возрождение христианства в Осетии, начавшееся с вхождением в состав Российской империи и, соответственно, Русской Церкви, знаменует начало нового этапа храмового строительства. Правда, следует отметить, что в течение столетнего периода (с середины XVIII по середину XIX в.) качество строительства новых церквей находилось на крайне низком уровне, постройки сразу приходили в ветхость и начинали разрушаться. Например, в Северной Осетии первые прочные здания храмов, возведенные миссионерами, относятся к 50-м годам XIX века.

В 1860 году начинает действовать Общество восстановления православного христианства на Кавказе, сменившее другую, «малоэффективную», миссионерскую организацию – Осетинскую духовную комиссию. Одной из важных задач общества являлась организация сооружения новых церквей. Значительная часть храмов, возводившихся в осетинских селах, посвящалась святому Георгию. Приведем их перечень.

– с. Корнис (Знаурский район, Южная Осетия), церковь XIX в. Разрушена в советское время;

– с. Бекмар (Знаурский район, Южная Осетия);

– с. Цру (Чимасгом, Южная Осетия), церковь построена между 1860 и 1870 годом. Восстановлена в 2007 году при поддержке президента Южной Осетии;

– с. Рук (Цалагом, Южная Осетия), в советский период церковь использовалась как пекарня. В настоящее время восстанавливается усилиями фамилии Плиевых;

– с. Тли (Тлигом, Южная Осетия), церковь построена в первой четверти XIX века. По сохранившимся сведениям, участие в создании храма принимал известный писатель и просветитель Иван Ялгузидзе (Габараев);

– с. Зарамаг (Туалгом, Северная Осетия), церковь построена в 1849 году на месте средневекового аланского храма. Новое здание освящено в 1888 году;

– с. Галиат (Уаллагком, Северная Осетия), церковь освящена в 1855 году. По рассказам местных жителей, в 1930-е годы разрушена комсомольцами. Все участвовавшие в разрушении погибли на фронте;

– с. Кесатыкау (Туалгом, Северная Осетия), освящена в 1857 году. Построена на месте средневекового аланского храма;

– с. Ардон.Прежде на территории города располагались селение Ардон, населенное осетинами, и казачья станица Ардонская. В станице в 1848 году сооружена деревянная церковь, а в 1901 году освящена новая, ныне действующая. В селении храм освящен в 1857 году. Уничтожен;

– с. Батако, церковь освящена в 1864 году. В 1918 году взорвана и сожжена. Развалины храма попытались разобрать в советское время, но этого не допустили сельчане;

– с. Нар,церковь освящена в 1879 году. После закрытия использовалась под различные нужды. Сейчас восстанавливается;

– с. Стур Дигора (Дигорское ущелье), освящена в том же 1879 году. Используется в качестве спортзала;

– с. Ольгинское, церковь освящена в 1884 году. Уничтожена;

– с. Новый Урух, церковь освящена 1889 году. Уничтожена;

– с. Ход,церковь-школа, освящена в 1900 году. Приписным к ней был Георгиевский молитвенный дом в с. Згид;

– г. Беслан,освящена в 1902 году. Уничтожена большевиками.

Бесланская церковь святого Георгия, освященная в сентябре 1902 года, стала последним православным храмом, возведенным в Северной Осетии до советского периода. Она считалась украшением села. Возле церкви, на площади, располагались две школы: одна – для мальчиков, другая – для девочек.

Михаил Мамиев,

кандидат исторических наук

Источник статьи: http://pravoslavie.ru/43361.html