- Отдание праздника Успение Пресвятой Богородицы – 5 сентября

- Русская Православная Церковь

- Официальный сайт Московского Патриархата

- Главные новости

- В Неделю о Страшном Суде Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Александро-Невском скиту

- Святейший Патриарх Кирилл удостоил председателя Правительства РФ М.В. Мишустина ордена благоверного князя Даниила Московского

- В Неделю о блудном сыне Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Александро-Невском скиту

- Предстоятель Русской Церкви совершил панихиду по приснопамятному Святейшему Патриарху Алексию II

- Святейший Патриарх Кирилл поздравил Президента России В.В. Путина и министра обороны РФ С.К. Шойгу с Днем защитника Отечества

- Архив

- Богослужебные указания за 5 сентября 2020 года

- Отдание праздника успения пресвятой богородицы когда

- Что значит отдание Успения?

Отдание праздника Успение Пресвятой Богородицы – 5 сентября

В церковном богослужении отдание праздников распространилось приблизительно в IV веке, вначале отдание имело отношение к большим праздникам, а затем и к двунадесятым.

Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым праздникам и считает непреходящим. Всего же в церковном годе 12 двунадесятых праздников, 3 из них подвижные и их дата зависит от Дня Пасхи – это Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и День Святой Троицы.

Праздники отражены в церковном иконостасе, в нем есть специальный ряд или чин, который посвящен двунадесятым праздникам. Храмовые иконы этого чина обычно идут по порядку празднования. Этот ярус иконостаса называется праздничным и самый последний образ, который замыкает годовой цикл, – это Успение Пресвятой Богородицы.

В истории церкви Успение – это важное событие, которое связано с надеждой на воскресение из мертвых верующих в жизнь вечную. Богородица стала первым человеком, взошедшим во плоти на небо.

Когда молящийся смотрит на большую храмовую икону Успения, он разделяет ее на две части. Образ говорит нам о земной жизни Богородицы, Которая носила в Своем чреве Того, Кого не может вместить вся вселенная, и носила на руках Того, Кто на Своей ладони удерживает весь мир, а теперь Ее душу принимает Сам Сын Божий.

Для православного христианина образ Успения говорит о продолжении жизни после смерти. О новой жизни, где нет боли, страдания, болезни, где вечный покой.

Праздник Успение — последний в церковном году из двунадесятых. Но с началом новолетия 14 сентября цикл двунадесятых праздников открывается Рождеством Пресвятой Богородицы.

Для христианина роль Богородицы в его спасении является не просто в образах, которым можно подражать, смирению, покорности воли Божьей, следованию за Сыном Божьим до конца, верою и т. д.

Ее роль в спасении человечества самая высокая и буквальная: если нет Богородицы, то нет Боговоплощения, если нет Девы, то нет исполнения пророчества, сказанного через пророка Исайю, если отвергнуть Ее добрую волю в день Благовещенья, то нет смысла в смирении, из-за которого Бог Ее прославил и возвеличил.

Источник статьи: http://www.blagovest2000.ru/blog/otdanie-prazdnika-uspenie-presvyatoj-bogoroditsy—5-sentyabrya

Русская Православная Церковь

Официальный сайт Московского Патриархата

Главные новости

В Неделю о Страшном Суде Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Александро-Невском скиту

Святейший Патриарх Кирилл удостоил председателя Правительства РФ М.В. Мишустина ордена благоверного князя Даниила Московского

В Неделю о блудном сыне Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Александро-Невском скиту

Предстоятель Русской Церкви совершил панихиду по приснопамятному Святейшему Патриарху Алексию II

Святейший Патриарх Кирилл поздравил Президента России В.В. Путина и министра обороны РФ С.К. Шойгу с Днем защитника Отечества

Архив

Богослужебные указания за 5 сентября 2020 года

Суббота. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Мч. Лу́ппа (службу зри 22 августа).

Совершается славословная служба отдания праздника Успения.

На вседневной вечерне кафизма 18-я.

На «Господи, воззвах» стихиры праздника, глас 1-й – 6 (каждая стихира – дважды). «Слава» – праздника, глас тот же: «Богонача́льным манове́нием…», «И ныне» – догматик, глас 3-й: «Ка́ко не диви́мся…».

Входа нет. Прокимен дня. Паримий нет.

На стиховне стихиры праздника, глас 4-й (со своими припевами). «Слава, и ныне» – праздника, глас тот же: «Егда́ изшла́ еси́…».

По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).

На утрене на «Бог Господь» – тропарь праздника, глас 1-й (дважды). «Слава, и ныне» – тот же тропарь.

Кафизмы 16-я и 17-я82. Малые ектении. Седальны праздника (по дважды). Псалом 50-й.

Каноны: праздника 1-й со ирмосом на 8 (ирмосы по дважды) и 2-й со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды).

Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия Успения: «Преукраше́нная Божественною славою…».

По 3-й песни – ипакои праздника, глас 8-й (единожды).

По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 2-й.

На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. 1-й припев: «А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася, ка́ко Де́вая восхо́дит от земли́ на Не́бо»83. (Совершается обычное каждение.)

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен праздника. «Слава, и ныне» – тот же светилен.

«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры праздника, глас 4-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» – праздника, глас 6-й: «На безсме́ртное Твое́ успе́ние…».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь праздника, глас 1-й (единожды).

На часах – тропарь и кондак праздника.

На Литургии блаженны праздника, 1-го и 2-го канонов, песнь 9-я – 8 (1-го канона со ирмосом).

По входе – тропарь праздника. «Слава, и ныне» – кондак праздника.

Прокимен, аллилуиарий и причастен – праздника.

Апостол и Евангелие – праздника и дня.

82 На 17-й кафизме иерей совершает полное каждение храма, как на «Господи, воззвах»; царские врата остаются закрытыми (ср.: Типикон, гл. 12).

83 По традиции, 1-й припев запевает священник или диакон.

Источник статьи: http://www.patriarchia.ru/bu/2020-09-05/

Отдание праздника успения пресвятой богородицы когда

Отданием называется последний день попразднства двунадесятых и великих праздников, длящихся много дней (у великих недвунадесятых праздников попразднства и отдания нет). В ортодоксальной литургике он сопровождается не меньшими торжествами, чем сам день праздника.

Какой же сакральный смысл несет в себе это церковное действо, иное название которого — апо́досис — переводится с греческого языка как «возвращение»? Традиция праздновать самые известные и важные события христианской жизни несколько дней пришла в новозаветное богослужение с Ветхого Завета — в Пятикнижии Моисеевом Господь говорит Израилю: «…в течение семи дней приносите жертву Господу; в восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу: это отдание праздника, никакой работы не работайте» (Лев. 23:36). Эта же заповедь народу Божиему повторяется и Книге Чисел: «В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника; никакой работы не работайте; и приносите всесожжение…» (Чис. 29:35-39).

Отдание является не чем иным, как возвращением верующего сердца к переосмыслению праздника спустя определенное время. В раннехристианские времена это практиковалось строго на 8‑й день. Обычай посвящать 8-й день попразднества «ушедшему» великому событию сохраняется в литургике и неправославных церквей на протяжении многих веков — 8-дневный период, начинающийся в день самого праздника и заканчивающийся отданием, сегодня именуется в них октавой.

Сложно сказать, было ли празднование отдания распространено в поместных неиудейских христианских общинах с самых первых, апостольских, времен. Но история доносит до нас верные сведения о том, что уже при императоре Константине І проходили 8-дневные празднования в честь освящения храмов-базилик городов Иерусалима и Тира. Позже такая традиция распространилась на двунадесятые ежегодные праздники, и в IV веке начало повсеместно служиться отдание Пасхи и Пятидесятницы, а на Востоке — еще и Богоявления и, позже, Рождества Христова. Примерно в XVII веке появляется традиция празновать отдания дней памяти угодников Божиих — в частности, святых первоверховных апостолов Петра и Павла, святого Лаврентия, римского мученика-архидиакона, святой мученицы Агнессы.

Во время богослужения, приуроченного к отданию праздника, по литургической традиции, поются и читаются все песнопения и молитвы этого дня. При отдании двунадесятых праздников совершается утреня с великим славословием, а во время литургии читаются Апостол и Евангелие дня. Особым по значению временем попразнства наделено Фомино воскресенье, или Неделя Антипасхи. Во время этой недели и самого дня отдания праздника воспоминается история уверения Фомы неверующего, принято читать кондак, причастен и прокимен Антипасхи и святого апостола.

В Православной Церкви существуют праздники, отдание которых в силу различных исторических причин не служится. К таковым в наши дни относятся, например, Покров Пресвятой Богородицы, Рождество и Усекновение честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Обрезание Господне и день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Традиции христианского богослужения, как видим, меняются (и это закономерно, так как Церковь — живой богочеловеческий организм, без перемен она существовать не может), но суть остается прежней.

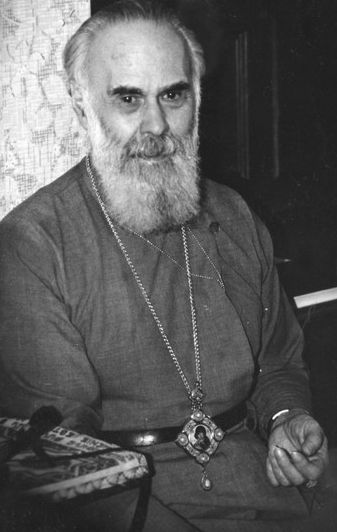

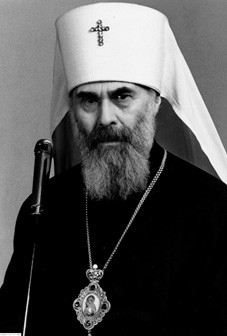

Говоря об отдании церковного праздника, митрополит Вениамин (Федченков) пишет, что Господь иногда дает Благодать, связанную с тем или иным событием, именно в этот последний день попразднства. Почему? Наверное, по той же причине, по которой Христос, сначала скрывшийся от глаз узнавших его Луки и Клеопы, потом является вновь своим ученикам. Человек не может в полной мере осознать ценность того, что от него не отдаляется хотя бы на время. Чтобы усвоить сакральное понятие и умом, и душой, нужно проникнуться им на протяжении нескольких дней, а затем отпустить во время отдания, с нетерпением ожидая его возвращения. Субботство, то есть празднование Ветхого и Нового Завета вряд ли можно намертво привязать к какому-либо календарному дню — это, скорее, особое состояние.

Именно поэтому субботами в ветхозаветных Писаниях называются и день недели, и календарные даты, и даже годы. Отдание праздника — это также «суббота Господу Богу твоему». Храня в себе ощущение попразднства 8 дней, христианин учится чувствовать часть Божией Благодати постоянно — и это самый верный шаг к достижению того, о чем говорит Священное Писание: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17:21).

В день отдания праздника, как и в сам праздник, положено по возможности избегать любой работы и творить дела милосердия во славу Божию. А еще это прекрасное время для того, чтобы критически посмотреть на собственную веру, найти те слабые места в ней, которые нуждаются в Помощи и Врачевании Божиих. Каждый может и, пожалуй, должен спросить себя: пойду ли я на это празднование отдания, как на саму службу в «красный» день церковного календаря? Осознаю ли, в какой чистоте и святости следует держать мои мысли в честь дня, когда явилась особая Господня Благодать? Могу ли я в отдание праздника принести положенную жертву Богу, которая в новозаветное время выражается не в крови тельцов и козлов, а в том самом, описанном святым царем и пророком Давидом, «духе сокрушенном»?

И вообще — знаю ли я, насколько важен этот завершальный цикл воспоминания Церкви о Божием празднике? Только понимание всего этого поможет определить, насколько настоящая или, наоборот, формальна собственная вера. Понять это следует не для того, чтобы укорять и уничижать себя без конца, но чтобы, поняв и приняв то состояние своей души, которое есть, неустанно двигаться к лучшему. К достойному отданию земной жизни и воссоединению со Спасителем.

Источник статьи: http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2019/09/05/21677/

Что значит отдание Успения?

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Как страшно бывает священнику, когда он обращается к Божьему народу, к людям, которых так возлюбил Господь, что Он Свою жизнь отдал для них, – с этими словами. Как страшно, что и он, священник, такой же хрупкий, как все, говорит во имя Отца, и Сына Его, и Святого Его Духа! И с каким трепетом собираешь свои мысли, чтобы ни одной мысли не было такой, какой не мог бы выразить или принять Сам Господь.

Воскресение Христово – это победа Бога над смертью, одержанная не Богом Одним, но Богочеловеком, Господом Иисусом Христом. В этой победе участвует не только Божество, но и человечество, потому что человек Иисус Христос, как Его называет апостол Павел, взял на Себя всё, что возложил на Него Отец, и только поэтому мог Он совершить дело нашего спасения, наше спасение зависело от Его человеческого согласия на волю Божию, и это согласие Человек Иисус Христос дал.

Поэтому то, что случилось с Ним – крестная смерть, сошествие во ад, воскресение, вознесение – относится непосредственно и к роду человеческому; это не только Божественное событие, это событие и человеческое. И мы видим, как это событие приносит первые свои плоды в успении и воскресении Божией Матери.

В одной из молитв вечерни праздника Успения Божией Матери говорится о нем как о бессмертном успении. В древности, в Ветхом Завете смерть переживалась не только как лишение временной жизни, как разлука души от тела; она переживалась как нечто очень страшное. Человечество потеряло свое единство с Богом. Каждый человек, пока он был еще жив на земле, до какой-то степени общался с Богом: молитвой, верой, надеждой, сохранением заповедей. Но после смерти никто не мог стать перед Богом и войти ликованием в Божию вечность. Только со смертью и сошествием в ад Христа эта страшная смерть, эта окончательная разлука с Богом была побеждена раз и навсегда для всех.

Поэтому успение Божией Матери – это, как говорят о нем церковные молитвы, временный сон тела, тогда как душа оживает полнотой жизни в Боге. Но в нем есть еще нечто большее. Мы знаем из церковного Предания, мы верим опытом Церкви и опытом нашей собственной внутренней жизни, что как Христос воскрес, так и Божия Матерь не могла бы быть, даже телесно, удержана тлением во гробе. Божия Матерь телесно воскресла силой и действием Христа Бога, Которого Своей верой, чистотой, святостью Она ввела в мир. И это уже начало всеобщего воскресения, это уже воочию виденное нами наше будущее.

Через несколько дней, в отдание праздника, мы будем вспоминать этот праздник, но как бы уходящий от земли; мы его от-даём Богу. Что же это значит? Это значит, что это событие, которое среди нас жило, действовало, вдохновляло нас в течение всех этих дней, теперь переходит в вечность как обещание, и остается нам ожидание: ожидание веры, ожидание надежды, ожидание любви, ожидание радости о том, что победа не только одержана Христом, но что она уже явлена нам на земле в лице Божией Матери.

Но оно не совершится просто, потому только, что воскрес Христос, что искупил и спас Он нас страшной Своей смертью и сошествием во ад, и тридневным пребыванием во гробе. Не совершится оно только потому, что Божия Матерь Своей чистотой, святостью так соединилась, сроднилась с Богом, что гроб и умерщвление не могли Ее удержать.

Мы войдем в вечность, только если сами вырастем в меру истинного, подлинного человечества, если станем достойными звания человека, потому что только человек может стать причастником Божественной природы. Пока мы не выросли в эту меру, пока мы только зачаточно, в надежде, в мечте Божией являемся людьми, и так низко пали, так далеки от Него – нам путь еще заказан.

Сегодняшняя притча нас предупреждает именно об этом. Нам дан от Бога виноградник – этот мир, который нам было велено возделать, освятить, который мы должны были ввести в Божественную святость, исполнить присутствием Святого Духа. А мы этот мир взяли в собственность и действуем в этом мире, как эти недостойные работники Божии. Приходящего к нам с вестью о правде мы отвергаем; не всегда убиваем (хотя Ветхий Завет полон этого ужаса), но мы его отвергаем холодностью, безразличием, тем, что отворачиваемся от вестника Божия и говорим ему: «Уйди! Умри, будто тебя никогда и не бывало!»

И когда к нам обращается Спаситель Христос со спасительной вестью – разве мы каемся? Мы умиляемся тому, что мы видим на Страстной седмице, тому, что читаем в Евангелии, — но разве мы меняемся так, чтобы всё стало ново в нас? Разве мы не даем Ему умереть, так, как заставили Его умереть люди около двух тысяч лет тому назад?

Как же мы ответим Богу, когда мы станем перед Ним? Неужели смерть для нас будет тихим, безмятежным сном плоти, а душа наша оживет ликованием в вечную жизнь просто потому, что воскрес Христос, просто потому, что воскресла Матерь Божия.

Подумаем об этом; всей жизнью, чистотой, правдой, святостью нашей жизни станем достойны того, чтобы и для нас смерть была, по слову апостола Павла, не совлечением временной жизни, но облечением в вечность. Аминь!

Источник статьи: http://www.pravmir.ru/chto-znachit-i-otdanie-i-uspeniya/