- Подарок монгольского хана

- В 17 веке русские послы побывали у монгольского Алтын-хана и вернулись в Москву с богатыми дарами, среди которых был и «бах-ча».

- Что Россия позаимствовала у монголо-татар

- Управление армией, слово «богатырь» и боевые кличи

- Кавалерия

- Одежда

- Ямская служба (почтовые станции)

- Система государственного управления

- Подарок монгольского хана

Подарок монгольского хана

В 17 веке русские послы побывали у монгольского Алтын-хана и вернулись в Москву с богатыми дарами, среди которых был и «бах-ча».

В 1638 году московских посланников Василия Старкова и Василия Неверова, отправленных с богатыми царскими дарами к монгольскому Алтын-хану, с почестями принимали на озере Упса. Во время обеда поили неведомым им горьким зеленым отваром. Послы с великой неохотой глотали мутную пахучую жидкость.

Провожая важных гостей, хан не скупился на подарки. Среди бесценных даров – связки из двухсот соболей, драгоценных камней, бобровых и барсовых шкур и много другого – были и две сотни «бах-ча».

«Чай для заварки», – так разъяснили толмачи надпись на небольших четырехфунтовых пакетах, наполненных чем-то мягким и упругим.

Русским послам предстоял дальний путь через всю Сибирь. Прикинув в уме общий вес странного подношения, они ахнули: четыре пуда (примерно 65 килограмм) груза. И зачем, спрашивается, им это сено, от которого их недавно буквально мутило… Но как они ни отказывались, как ни упрашивали приближенных хана заменить гору ненужных свертков на лишнюю сотню соболиных шкурок, провожавшие были непреклонны: берите мол, потом не пожалеете.

С тем грузом-довеском и возвратились в Москву, ко двору деда Петра Великого, и бросились в ноги Михаилу Федоровичу: “Стыдно признаться, дескать, царь-батюшка, – траву тебе привезли. Из такой-то дали! Да уж шибко хвалил ее монгольский правитель. Лекарство, говорил”.

Придворные летописцы припомнили «сказки» – донесения казачьих атаманов Ивана Петрова и Бурмаша Ялышева, посланных еще Иваном Грозным исследовать страну Байкальского озера. Не тот ли напиток, по их уверениям, весьма полезный и целебный, пивали они в 1567 году в китайском городе Пекине? Вспомнили и про то, что за Байкалом, у бурятских народов, давно в ходу в качестве ежедневной пищи похожий отвар, который готовят из спрессованных в виде кирпичей листьев.

Так в январе 1665 года напиток испробовал царь Алексей Михайлович. Лекарь при дворе использовал заморский напиток для лечения желудочных болей у царя. Целебные свойства чая были оценены и чайный лист стали заказывать в Китае.

Стоимость чая была высокой и до 18 века его могли пить только в царских палатах и домах бояр. В 18 веке чай стал доступен зажиточным купцам и дворянам, хотя и стоил он в сто раз дороже икры. Чай облагался пошлиной, его можно было обменять на натуральные меха.

В 19 веке в Москве было открыто более тысячи чайных магазинов. Появились чайные, которые быстро стали популярными среди простого народа. Появилось выражение «чаи гонять», чаепитие устраивали за большими длинными столами, где пили чай из самовара и вели неспешную беседу. Уже к началу 20 века Россия стала одной из самых чаепотребляемых стран мира. Чаепитие превратилось в символ семейного благополучия.

Источник: Хохлачев, Виктор Владимирович. Все о чае / В. В. Хохлачев. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 206, [1] с. : ил.

Источник статьи: http://asiarussia.ru/blogs/21697/

Что Россия позаимствовала у монголо-татар

Кадр из фильма «Орда»

Андрей Прошкин/Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012

В 13-м веке разрозненные русские княжества были атакованы и подчинены самым большим государством в истории человечества (площадь от 24 до 33 млн кв. км.) – Монгольской империей, созданной Чингисханом (1165-1227) и его потомками.

Нашествие монголов было для русских княжеств настоящим кошмаром. Пешие русские дружины, слабо владевшие искусством боевых построений, и кое-как укрепленные деревянные города были сокрушены лучшей армией в мире. В ее составе была была легкая и тяжелая кавалерия, лучники, тяжеловооруженная пехота, осадные машины.

Монгольская армия на марше. Современная реконструкция

Onetwo1 (CC BY-SA 3.0)

Вскоре после покорения Руси Монгольская империя распалась, и контролировать русские земли стала Золотая Орда, государство, выделившееся из состава Монгольской империи. Монголы не хотели завоевывать русские земли – они лишь собирали дань, а русские князья были вынуждены ездить в столицу Золотой Орды, чтобы получать там ярлыки – официальные документы, подтверждающие право князей управлять их собственными землями. Это было неслыханное унижение для гордых русских воинов – унижение, которое стало первым шагом к формированию единого русского государства.

Русские поняли, что сбросить иго монголов можно, только переняв монгольские методы ведения войны, управления, контроля и учета популяции, в общем, действуя против них их же оружием. В 1380 году, впервые объединившись, русские князья сокрушили часть армии Золотой Орды в Куликовской битве, а сто лет спустя великий князь Московский Иван III (1440-1505) отстоял целостность организованного им государства на реке Угре. После этого зависимость русских земель от остатков Орды стала во многом формальной.

«Москва обязана своим величием ханам», – написал великий русский историк Николай Карамзин. Все последующие военные и политические успехи Московского государства на международной арене – по большому счету, следствие невольного «обучения», которое русские прошли в период ордынского владычества. Перечислим самые главные вещи и явления, которые русские позаимствовали у монголо-татар.

Управление армией, слово «богатырь» и боевые кличи

Монгольский военачальник. Кадр из фильма «Монгол» (2007)

Сергей Бодров ст./СТВ production, 2007

Несмотря на меньшую численность, чем у монголов, русские дружины и пешая армия были сильны и, главное, бесстрашны – они защищали родную землю. Наступательное и оборонительное вооружение русских дружин славилось в Европе. Но тяжеловооруженные дружинники были малочисленны. Они хорошо годились для отражения коротких набегов и эпизодической защиты городов. Когда пришлось противостоять системно организованной монгольской армии, основную массу русского войска составило вооруженное рогатинами и топорами ополчение. Но главная причина поражения была не в нём.

Русские проигрывали монголам, потому что были разобщены. Князья и дружины не только были разбросаны по отдаленным друг от другам городам – они не умели договариваться. Общественные и военные вопросы в Древней Руси решались на вече – собрании свободных людей. Для решительных действий этот способ был неэффективен. В первой крупной битве против монголов на реке Калке русские князья так и не смогли договориться о слаженных действиях и были наголову разбиты.

Кроме того, в русской традиции князь был зачинателем боя. Сейчас это выглядит абсурдно, но князья в окружении своих дружинников «лезли» в бой в первых рядах, где более многочисленный противник окружал и уничтожал их. Дружины и ополчения без лидера оказывались деморализованы.

Битва на Калке. Позднее стилизованное изображение

У монголов все было иначе. Ханы вообще, как правило, не являлись на бой, а военачальники – темники и тысячники – наблюдали за боем издалека с высот, руководя своими войсками посредством флагов, дымовых и световых сигналов и с помощью звуков труб и барабанов. В случае военных неудач не рядовые воины, а именно военачальники несли всю тяжесть ответственности перед ханами.

Многое пришлось перенять русским у монголов, начиная с самых основ. Например, русский боевой клич «ура!» мог быть, согласно гипотезе, скопирован с монгольского или татарского: по-монгольски «урагшаа!» – «вперед», а по-татарски «ura» – «бей!» Да и слово «богатырь» – тюркское, означает «смелый, герой». До монгольского нашествия таких людей на Руси называли «хоробор», «удалец».

В итоге, в Куликовской битве победа русских над войсками под началом ордынского полководца Мамая была достигнута благодаря четкому центральному управлению русским войском и наличию засадного полка тяжелой кавалерии, не случайно, а по команде ударившего по монголам. Кстати, кавалерийские техники боя русские тоже позаимствовали у захватчиков.

Кавалерия

Монгольский всадник. Кадр из сериала «Золотая орда»

Тимур Алпатов/Амедиа; Марс Медиа Энтертейнмент, 2018

До начала монгольского владычества лошадь была атрибутом роскоши. На лошадь в трехлетнем возрасте сажали маленьких княжичей, следуя древней индоевропейской традиции инициации отпрысков знатных родов. Но после того, как монгольская кавалерия продемонстрировала свои преимущества в бою с русскими, покоренный народ понял – надо учиться создавать кавалерийские формирования. Одинокие князья на лошадях, даже закованные в доспехи, не могли противостоять регулярным конным полкам монголо-татар.

Именно с XIII-XIV вв. на Руси появляются княжеские «стада коневые» и начинают обучаться профессиональные воины-кавалеристы. Они были потомками княжеских дружинников и принадлежали к знатным и богатым родам – иначе невозможно было приобрести лошадей и соответствующую статусу и функции кавалериста одежду.

Одежда

«Митрополит Филипп обличает Ивана Грозного» (1800), художник Яков Турлыгин. Иван Грозный изображен в тафье

Обычный мужской костюм различных племен, населявших русские земли, до монгольского завоевания состоял из портов и рубахи, охваченной на талии поясом, тканевым или кожаным. Верхней одеждой служили накидки и плащи, завязывавшиеся веревочками. Статус демонстрировался богато украшенными поясами, стоимостью ткани плаща и его окраской (самым «дорогим» цветом считался глубоко синий индиго).

Для быстрой езды на лошадях, особенно в боевой ситуации, такая одежда не очень подходит – в развевающемся плаще будет холодно на скорости, он может обмотаться вокруг головы, закрыв обзор всаднику. У монголов были поизаимствованы кафтаны – плотная двухслойная верхняя одежда, которая застегивалась на крючки. Можно было, застегнув верх для тепла, оставить низ расстегнутым для удобства сидения в седле.

Но и многие другие привычные уже русским предметы одежды стали называться так, как их называли татарские племена, жившие в различных ханствах – остатках Орды. Эти люди не только воевали, но и торговали с русскими. Так в русском языке прижились «новые» названия привычной одежды: колпак, кушак, штаны, башмак, кумач (красный цвет), зипун (тканое пальто без воротника) и многие другие. Появились и прямые заимствования – татары выделывали особым образом овечьи и козьи кожи – так появилась сафьяновая кожа, новый для русских шикарный материал; в обиход вошла тафья – подобие тюбетейки, которую носили знатные татары, а у них этот обычай переняли русские.

Тафью в быту любил носить Иван Грозный, бривший голову налысо, как это делали татарские ханы. И вообще парадные и повседневные облачения русских царей, их церемониальные шубы и кафтаны, украшенные золотом и драгоценными камнями, которые мы видим на множестве портретов первых Романовых, были созданы с оглядкой на облачения монгольских и татарских правителей.

Ямская служба (почтовые станции)

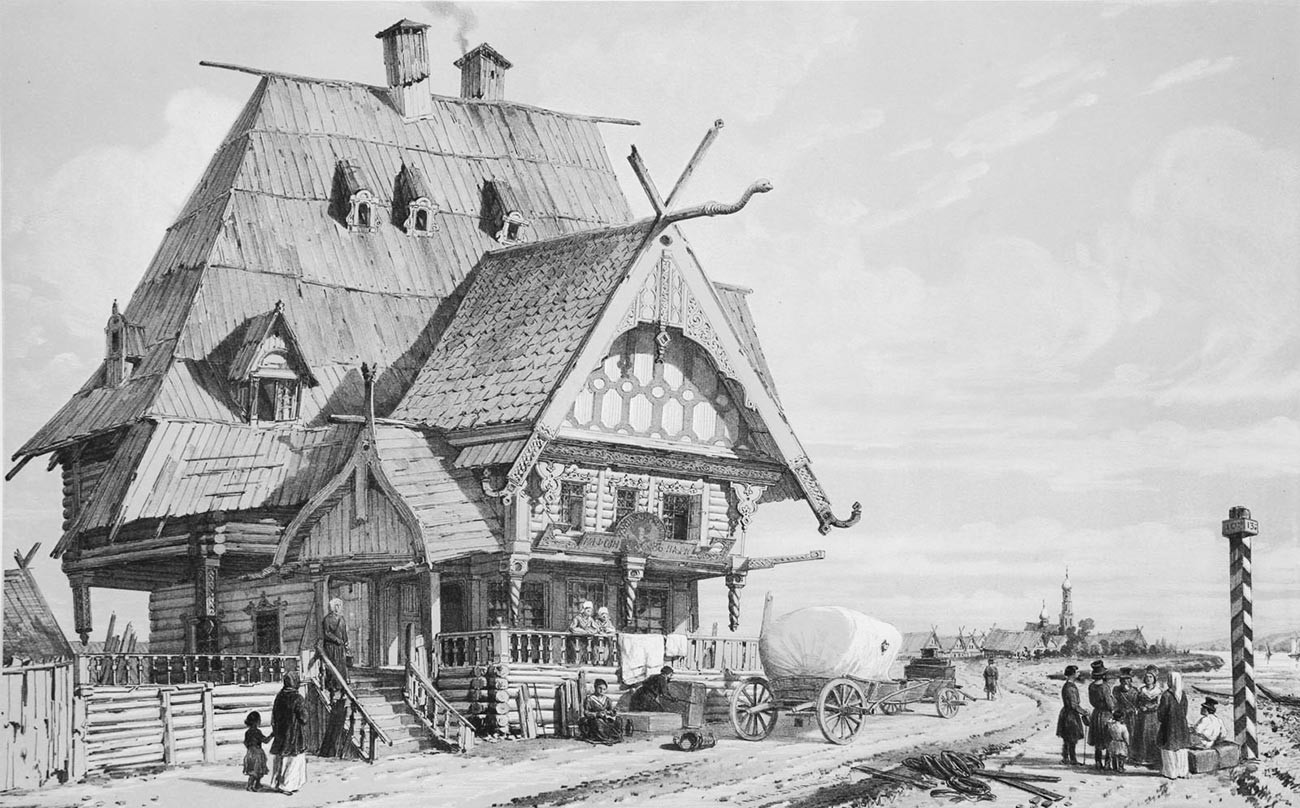

Вид трактира и почтовой станции на дороге из Костромы в Ярославль, 1839

Для управления своей гигантской территорией Чингисхан (или его потомки) создали систему ямов – пунктов, где гонцы, перемещавшиеся на лошадях на огромные расстояния, могли найти свежих, не загнанных коней, сменить их и продолжать путь без серьезных задержек. Монгольские воины фактически росли в седле – взрослые монголы были натренированы проводить на лошади более двух суток без перерыва. После подчинения русских земель ямы были организованы и на русской территории. Местное население начало нести «ямскую повинность» – оно обязано было держать на ямских станциях дежурных, поддерживать в порядке повозки и выставлять свежих лошадей.

В разных формах ямская повинность просуществовала в России до начала XVIII века. Система, введенная монголами, послужила и в России решению проблемы управления государством огромного размера и стала одной из основ того типа управления, который тоже был позаимствован у монголо-татар.

Система государственного управления

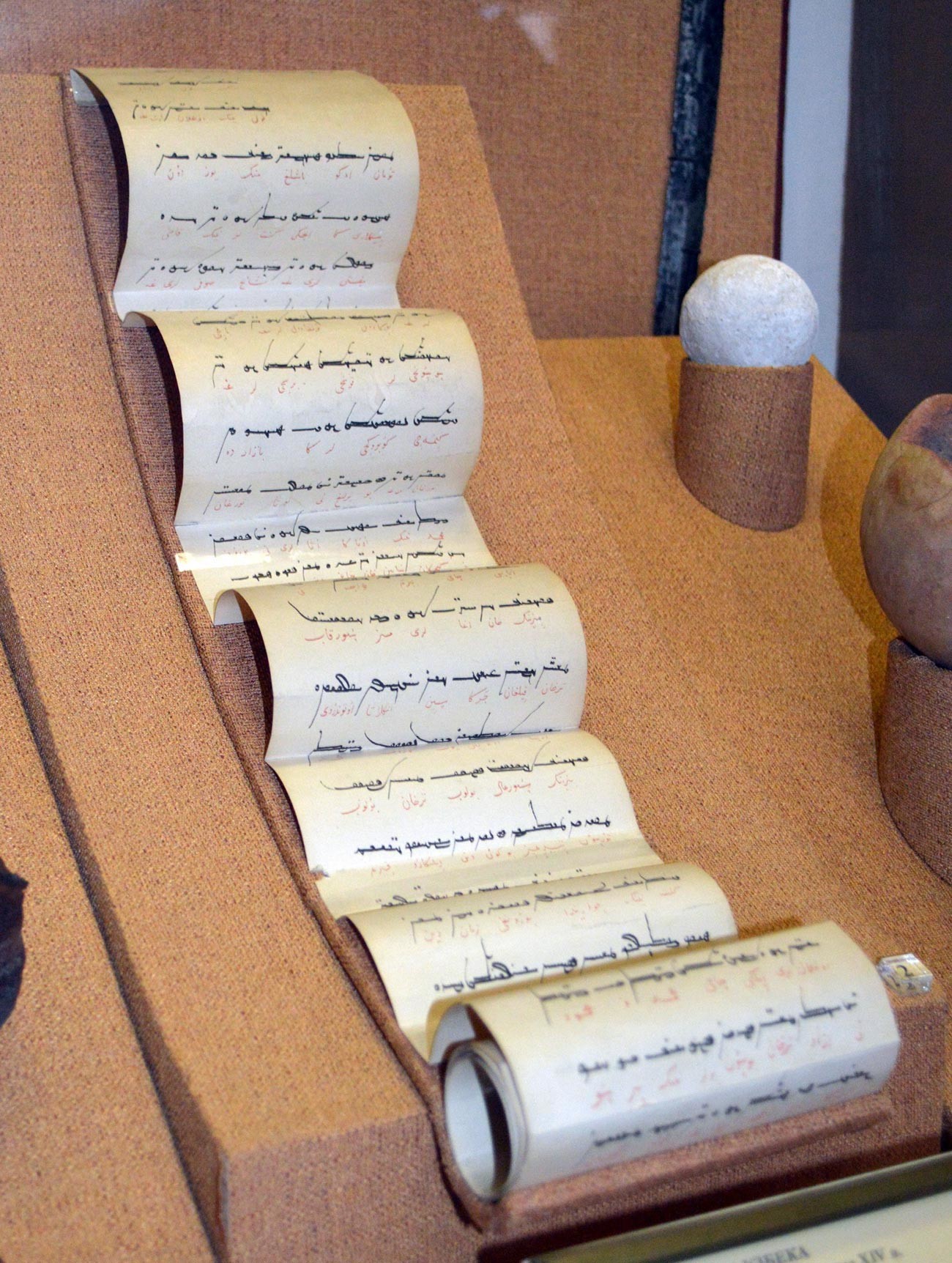

Один из монгольских ярлыков 14-15 вв.

Монголо-татарское нашествие покончило с вечевыми порядками на Руси. Монголам было удобно, чтобы Русь продолжала управляться единоличными князьями – но только с их, монголов, санкции. Они умело сталкивали князей между собой – поэтому нельзя говорить о какой-то естественной «раздробленности» русских земель, ведь им насильно мешали объединяться. Через несколько десятков лет князья поняли, что происходит, и стали пытаться объединить земли вокруг одного центра, которым в итоге стала Москва.

У монголов переняли и механику их типа управления – официальные документы, подтверждавшие права князей и монастырей на власть над землями и жившими на них крестьянами; денежную и таможенную систему (слово «деньги» происходит от тюркского «tenge» – «монета», а «таможня» – от тюркского damya – «печать, клеймо»), наследование власти, централизованный учет войск и военачальников, гражданскую и военную администрацию – влияние монголо-татарских порядков на русскую систему власти было всеобъемлющим.

Главное – если до прихода монголо-татар русские земли управлялись сонмом князей, а вопросы решались коллегиально, то в 1480-м, на момент победы над ордынским владычеством, на Руси был единоличный государь, равных которому не было – великий князь московский, на тот момент Иван III Васильевич. Это спасло Россию – и стало началом новой эры в ее истории.

Источник статьи: http://ru.rbth.com/read/953-russia-borrows-from-tatars

Подарок монгольского хана

В 1638 году московских посланников Василия Старкова и Василия Неверова, отправленных с богатыми царскими дарами к монгольскому Алтын-хану, с почестями принимали на озере Упса. Во время обеда поили неведомым им горьким зеленым отваром. Послы с великой неохотой глотали мутную пахучую жидкость.

Провожая важных гостей, хан не скупился на подарки. Среди бесценных даров – связки из двухсот соболей, драгоценных камней, бобровых и барсовых шкур и много другого – были и две сотни «бах-ча» .

«Чай для заварки» , – так разъяснили толмачи надпись на небольших четырехфунтовых пакетах, наполненных чем-то мягким и упругим.

Русским послам предстоял дальний путь через всю Сибирь. Прикинув в уме общий вес странного подношения, они ахнули: четыре пуда (примерно 65 килограмм) груза. И зачем, спрашивается, им это сено, от которого их недавно буквально мутило… Но как они ни отказывались, как ни упрашивали приближенных хана заменить гору ненужных свертков на лишнюю сотню соболиных шкурок, провожавшие были непреклонны: берите мол, потом не пожалеете.

С тем грузом-довеском и возвратились в Москву, ко двору деда Петра Великого, и бросились в ноги Михаилу Федоровичу:

стыдно признаться, дескать, царь-батюшка, – траву вот тебе привезли . Из такой-то дали! Да уж шибко хвалил ее монгольский правитель. Лекарство, говорил.

Придворные летописцы припомнили «сказки» – донесения казачьих атаманов Ивана Петрова и Бурмаша Ялышева, посланных еще Иваном Грозным исследовать страну Байкальского озера. Не тот ли напиток, по их уверениям, весьма полезный и целебный, пивали они в 1567 году в китайском городе Пекине? Вспомнили и про то, что за Байкалом, у бурятских народов, давно в ходу в качестве ежедневной пищи похожий отвар, который готовят из спрессованных в виде кирпичей листьев.

Случай испробовать диковинное зелье не заставил себя ждать. Занемог кто-то из придворных. Отварили ему тех листьев, дали испить. Вроде бы полегчало. И порешили: коли так, пусть лежит в амбаре, может, когда и пригодится. Так и пользовались время от времени, как хворь одолевала. Мало-помалу привыкли бояре к этому напитку. Он даже понравился. Да вот беда: пока входили во вкус, от двух сотен «бах-ча» остались только приятные воспоминания. А тут как раз объявился боярский сын Федор Байкалов. В 1654 году его посылали в Китай, и теперь, по возращению он с восторгом рассказывал, что китайцы подносили ему такой же «чай», с вареный с молоком и коровьем маслом. И повелел двор снарядить за «сушеными листьями» специального посла.

Так в январе 1665 года напиток испробовал царь Алексей Михайлович. Лекарь при дворе использовал заморский напиток для лечения желудочных болей у царя. Целебные свойства чая были оценены и чайный лист стали заказывать в Китае.

Договор с китайским императором на поставку чая был заключен только в 1679 году русским послом Головиным. По Кяхтинскому тракту к Московскому Кремлю потянулись караваны с чаем. Чай, доставленный такими караванами, сохранял свои целебные и вкусовые качества, поэтому ценился выше, чем тот, который доставлялся по морю.

Стоимость чая была высокой и до 18 века его могли пить только в царских палатах и домах бояр. В 18 веке чай стал доступен зажиточным купцам и дворянам, хотя и стоил он в сто раз дороже икры. Чай облагался пошлиной, его можно было обменять на натуральные меха.

В 19 веке в Москве было открыто более тысячи чайных магазинов. Появились чайные, которые быстро стали популярными среди простого народа. Появилось выражение «чаи гонять» , чаепитие устраивали за большими длинными столами, где пили чай из самовара и вели неспешную беседу. Уже к началу 20 века Россия стала одной из самых чаепотребляемых стран мира.

Чаепитие превратилось в символ семейного благополучия.

Источник: Хохлачев, Виктор Владимирович. Все о чае / В. В. Хохлачев. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 206, [1] с. : ил.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/vounb/podarok-mongolskogo-hana-5ca473e1134d6700b2a491a9