- О празднике Покрова Пресвятой Богородицы

- 14 октября 2020: Покров Пресвятой Богородицы

- Что такое Покров Пресвятой Богородицы

- Когда празднуется Покров Пресвятой Богородицы

- События Покрова Пресвятой Богородицы

- История празднования Покрова Пресвятой Богородицы

- Покров день — народные традиции праздника

- Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Покров Божией Матери

- Покров Пречистой Богородицы. История в картинках.

- Икона Покрова Пресвятой Богородицы

- Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы

- Кондак Покрова Пресвятой Богородицы

- Величание Покрова Пресвятой Богородицы

- Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве

- Что можно есть на праздник Покрова Пресвятой Богородицы

- Что такое Покров Пресвятой Богородицы

- Когда празднуется Покров Пресвятой Богородицы

- Что можно есть на Покров Пресвятой Богородицы

- События Покрова Пресвятой Богородицы

- История празднования Покрова Пресвятой Богородицы

- Икона Покрова Пресвятой Богородицы

- Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы

- Кондак Покрова Пресвятой Богородицы

- Величание Покрова Пресвятой Богородицы

- Покров день — народные традиции праздника

- Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве

- Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Покров Божией Матери

О празднике Покрова Пресвятой Богородицы

иерей Александр Пикалёв

Отец Александр, расскажите о празднике Покрова Пресвятой Богородицы.

Праздник Покрова Богородицы обязан своим появлениям чудесному событию, которое произошло в 910 году в Константинополе, во время царствования императора Льва Vl Философа, который получил свое прозвание за любовь к книжной мудрости.

Столицу осаждали полчища врагов, в любой момент способных ворваться в город, разрушить, сжечь его. Единственным прибежищем жителей осажденного города стал храм, где люди в молитве просили у Бога спасения от варваров. В то время в храме был и святой юродивый Андрей со своим учеником Епифанием. И вот святой Андрей видит, как Сама Божья Матерь коленопреклоненно молится перед Господом о спасении народа. После чего подходит к Престолу и еще раз помолившись, снимает со Своей головы покрывало и простирает его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Покров в руках Пречистой Матери, окруженной ангелами и сонмом святых, сиял «паче лучей солнечных», а рядом стояли святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов. Тогда святой Андрей спрашивает у своего ученика Епифания: «Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?». «Вижу, святой отче, и ужасаюся», – отвечал ему Епифаний. Так Богородица спасла Константинополь от разорения и гибели людей.

В чем особенность этого праздника в православной традиции?

Особенность, я бы даже сказал, парадоксальность праздника в его «непатриотичности». Сам факт существования этого праздника в русском православном календаре разрушает ложный стереотип о том, что православие это некая национальная вера, национальная традиция… дело в том, что праздник этот неверно связывается с нападением сарацинов на Константинополь. Но Византийские летописи того времени не содержат никакого упоминания о нападении сарацин. Летописи детально раскрывают жизнь Влахернского дворца , отношения императора и патриарха, придворные интриги, предательство некоторых царедворцев, перешедших на сторону арабов (одним из них был тот самый патриций Самон, что мучил св. Василия Нового), благочестие монахов. Нет только нападения врагов на Константинополь. Из крупных военных операций этих лет можно отметить только неудачную попытку византийской армии выбить арабов с Крита и из Сирии.

Но какое событие могло так сильно напугать жителей Константинополя? Ответ может быть следующим: около этого времени в Константинополь прибыло посольство из Киева от правителя Олега («Вещего»), незадолго перед тем совершившего дерзкий грабительский набег на Империю. Свирепые викинги Олега и ведомые ими славяне, опустошительные нашествия которых крепко отметились в памяти греков, были не менее страшны, чем арабы.

В 911 году мирный договор между Русью и Византией был подписан. Мы не знаем, какие события сопровождали переговоры и подписание, но не исключено, что именно общая тревога греков и послужила причиной явления Божией Матери, из которого следовало, что Она предстательствует перед Господом за греческое православное царство.

Несмотря на то, что событие это произошло на Византийской земле, в греческий календарь этот праздник не вошел, но зато был принят и утвержден на Руси, благодаря святому князю Андрею Боголюбскому, сыну Юрия Долгорукого.

Таким образом получается, что в праздник Покрова Русская Православная Церковь празднует среди прочего и поражение славянского (языческого) оружия, оружия наших предков силою Божьей и предстательством Пресвятой Богородицы. Поэтому этот праздник имеет такое большое миссионерское значение. Он говорит о том, что единство в вере стоит выше любых человеческих конфликтов, любых национальных стереотипов и антипатий. Именно понимание этой истины позволило русскому народу в последствии воспринять этот праздник и сделать его частью своей православной традиции.

Почему Православная Церковь так почитает Богородицу?

Потому что все основания для этого почитания изложены в Священном Писании:

«И сказала Мария: «…величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его;» (Евангелие от Луки 1 гл.).

Из этого мы видим, что еще до рождения Спасителя было предопределено величие Девы Марии и Ее почитание (ублажение) всеми народами. В 11 главе от Луки мы читаем слова некоей женщины из народа, которая, слыша Божественную мудрость Христа, восклицает: «…блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!»

Кроме того, евангелист Иоанн Богослов свидетельствует о том, что первое Свое чудо, в результате которого ученики уверовали в Спасителя, Христос сотворил именно по просьбе, ходатайству Своей Матери. Поэтому почитание Богородицы как заступницы, ходатаицы за людей укоренено в самой глубине христианской традиции и опыта. Именно чудесам Божией Матери мы обязаны такому количеству Ее чудотворных икон, которые во все времена пользовались почитанием православных христиан, и не только православных. Мы знаем, как чтят католики Казанскую Икону Богородицы, мы знаем о том, что даже мусульмане принимали участие в крестных ходах с Моздокской иконой.

Почему же Богородица в Писании упоминается так редко? Как совместить церковное почитание Божией Матери и скупость евангельского повествования о Ней?

Спор о почитании Богородицы очень давний, и противники Ее почитания в первую очередь ссылаются именно на Евангелие, вернее, на то, что там крайне мало информации о Деве Марии. Но к Евангелию (как и к Церкви) неприменим статистический анализ. Смотреть нужно не на количество строк, а на то, что в них сказано. Безусловно, Священное Писание обладает огромным авторитетом, но ведь оно само порождено Церковью. А Церковь своей двухтысячелетней историей ответила на вопрос, почему христиане почитают Божию Матерь.

Но вернемся к самому евангельскому тексту. Там есть пророчества о почитании Богородицы. Это слова Архангела Гавриила, который приносит Деве Марии весть о том, что Она будет матерью Спасителя. Короткая фраза «Благословенна Ты между женами» (Лк.1:28). Благословенна – означает прославлена. И Архангел произносит это не от себя, он всего лишь посланник Божий. И Богородица, встречаясь со Своей родственницей Елисаветой, прямо говорит, что Бог сделал Ее великой и люди прославят Ее (Лк.1:48-49). Поэтому Церковь всегда отвечала тем, кто, ссылаясь на Евангелие, отказывался почитать Богородицу: тем самым вы отказываетесь исполнять то, к чему призывает христиан Евангелие: почитать Божию Матерь.

Одна из древнейших молитв к Пресвятой Богородице (на церковнославянском):

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; Благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Как видим текст древнейшей молитвы по смыслу полностью тождественен тексту Евангелия.

Евангелие прямо говорит о том, что Господь был в повиновении у Иосифа и Марии (Лк.2:51) и даже спорил с религиозными учителями, пытавшимися обойти Божию заповедь: «Почитай отца твоего и мать». А в самый страшный момент Своего земного служения Спаситель, уже страдая на Кресте, позаботился о том, чтобы Его Мать не оказалась одинокой, поручив заботу о Ней апостолу Иоанну Богослову.

А самое главное заключается вот в чем. Человечество ждало Спасителя множество веков. В Ветхом Завете Бог через пророков говорил, что Он войдет в мир через женщину, родившись без участия мужского семени. Но от женщины, которая должна была стать земной Матерью воплотившегося Бога, требовался величайший подвиг. И Дева Мария добровольно и свободно пошла на это. Богородице хватило веры, чтобы не усомниться в Своем предназначении, у Нее было достаточно духовных сил, чтобы не возгордиться, и достаточно смирения, чтобы нести Свой крест. Ведь она с самого начала знала, что земное служение Ее Сына окончится трагически. И как верующий человек, и как Мать Она перенесла немыслимые страдания. А пошла Она на это, потому что хотела спасения всем нам, всему человеческому роду. Как же Церкви не почитать Ту, без подвига Которой стало бы невозможным Боговоплощение – а значит, и наше спасение?

Но ведь не все христиане почитают Богородицу…

Вы, конечно, говорите о протестантах и множестве отколовшихся от них псевдохристианских сект. Причины того резко негативного отношения к двухтысячелетней христианской традиции у сектантов имеют целый ряд причин: от примитивного нигилизма по отношению ко всему церковному, когда уже слова «храм», «церковь», «священник» становятся ругательными, как это бытует у «Свидетелей Иеговы» до неспособности понять, что именно Церковь видит в самом Христе, как она Его воспринимает.

Если мы начнем перечислять православные праздники: Рождество, Пасху, Вознесение, Преображение и т.п., мы заметим одну очень важную особенность: праздники эти посвящены не просто Христу, не просто событиям Его земной жизни, а человеческой плоти Христа. Благовещение – во чреве Богородицы созиждестя человеческое Тело Христа. Кто рождается в Вифлеемском хлеву? ВОПЛОТИВШИЙСЯ Бог!, Что преображается на Фаворе? Человеческое Тело Христа! Что воскресает в третий день в гробнице Иосифа Аримафейского? Человеческая плоть Бога! Что возносится через сорок дней на небо одесную Отца? Новое человеческое естество! По сути, мы празднуем то, что с пришествием Христа в мир нет больше непреодолимой границы между Богом и человеком в силу того, что человеческая природа во всей ее полноте воспринята, усвоена, исцелена и преображена Христом. Бог воплотился, чтобы человек обОжился. В этих словах вся внутренняя сущность христианства.

А воплотился Христос от Девы Марии, воплотился по собственному слову для того, чтобы исполнить закон.

А что гласит закон? «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». (Исх.20:12) Сам Христос чтил Свою Матерь, потому что так велел Божий закон. По Ее ходатайству творил чудеса, благодаря Ее заступлению спас православный Константинополь от варваров. Что в свете этого я могу сказать тем так называемым христианам, которые не чтят Богородицу? Только то, что они игнорируют Священное Писание, историю Церкви и, в конце концов, здравый смысл. А идя еще дальше, когда порочат Божью Матерь, называя ее самой обычной женщиной или утверждая что Христос не единственный Ее Сын, совершают нравственное преступление предусмотренное законом Ветхого Завета: «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти» (Лев.20:9).

И тем не менее всегда находились люди, воспринимавшие почитание Богородицы как идолопоклонство и при этом называвшие себя христианами. Они, к сожалению, не понимали внутренней сущности Церкви. Православная Церковь – это живые люди, ее можно сравнить с большой семьей. Глава семьи – Христос, а все члены семьи, где бы они ни находились, в каком бы веке они ни жили, через Христа духовно связаны и друг с другом.

В Церкви есть святые. Это люди, которые так сильно стремились к Богу при жизни, что после смерти оказались в особой близости к Нему. И если в обычной семье старшие дети помогают младшим, могут попросить отца за них, то почему это не может происходить в семье церковной? Почему те, кто уже достиг святости, не могут просить Бога за тех, кто находится еще в пути?! Если человек приходит в храм и пишет записку о здравии или упокоении, тем самым прося священника помолиться за него, так почему тот же человек не может обратиться к людям, которые уже находятся рядом с Богом? И чем ближе эти люди к Богу, тем больше надежд мы возлагаем на их заступничество, на их любовь к нам. А ближе всех к Богу – Его Мать. Ее подвиг отличается от подвига святых качественным образом. Любой христианский подвиг связан с самопожертвованием, но в то же время «нет человека, который не согрешил бы». Поэтому даже величайшие святые не были до конца свободны от человеческой «самости». Церковь знает только одного человека, который был свободен от себялюбия совершенно, который от начала до конца своей жизни всегда отдавал всего себя Богу, ничего не ожидая взамен. Это – Матерь Божия. Самый совершенный дар Божий человеку – быть матерью, утешенной удивительной связью со своим ребенком, для Богородицы был с самого начала подвигом, от которого, как Она знала, Ей не должно было достаться никакого обычного материнского утешения.

Церковь не обожествляет Богородицу. Она – человек. Но при том Христос назвал Ее матерью, а Она Его – Сыном. Что может быть ближе этого? И, будучи в Таинстве Крещения связанными со Христом, христиане тем самым теснейшим образом духовно связаны с Его Матерью. Это знает любой человек, искренне когда-либо Ей молившийся.

Именно поэтому за помощью к Богородице обращаются намного чаще, чем к другим святым, поэтому Ей посвящено так много храмов, поэтому написано столько Ее икон. Каждая икона – это случай реальной помощи, которую получили люди, обращаясь с молитвой к Божьей Матери. Каждый воздвигнутый в Ее честь храм – это свидетельство того, что люди всегда чувствуют силу Ее любви, которой с избытком хватает для каждого человека.

Источник статьи: http://azbyka.ru/days/p-o-prazdnike-pokrova-presvjatoj-bogorodicy

14 октября 2020: Покров Пресвятой Богородицы

14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На Руси этот праздник называли Покров день. Мы расскажем о событиях и традициях Покрова.

Что такое Покров Пресвятой Богородицы

Когда празднуется Покров Пресвятой Богородицы

События Покрова Пресвятой Богородицы

История празднования Покрова Пресвятой Богородицы

Покров день — народные традиции праздника

Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Покров Божией Матери

Покров Пречистой Богородицы. История в картинках.

Икона Покрова Пресвятой Богородицы

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы

Кондак Покрова Пресвятой Богородицы

Величание Покрова Пресвятой Богородицы

Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве

Что можно есть на праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Что такое Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его полное название — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми. Покров Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской Церкви.

Когда празднуется Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников. Дата праздника фиксированная — 14 октября по новому стилю (1 октября по старому стилю).

Что можно есть на Покров Пресвятой Богородицы

На Покров Пресвятой Богородицы поста нет. Если же день праздника выпадает на среду или пятницу — разрешается рыба.

События Покрова Пресвятой Богородицы

История самого события, послужившего поводом к установлению праздника, известна достаточно хорошо. К Константинополю подступили войска варваров. В те годы подобные набеги нередко заканчивались кровавой резней, и жители византийской столицы оправданно ждали, что уже к утру они могут проститься с жизнью.

Священники города молились об избавлении от врагов, и вот в четвертом часу ночи будущем известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину попавшему некогда в византийский плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Богородица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом”.

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.

Конечно, факт чуда невозможно доказать научно, однако о самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических сведений. Вопрос вызвает лишь то, кем были кровожадные покорители византийской столицы? По некоторым данным, это были пришедшие к Константинополю сарацины. Однако, есть и другая версия.

Как полагает ряд ученых, события праздника описывают произошедшее с дружинами русских князей-варягов Аскольда и Дира. Известный историк Церкви Антон Карташов приводит текст патриарха Фотия, который хронологически подтверждает, что события могли иметь место именно в 866 году, а значит нападающими были именно русы, а не сарацины, так как сарацинские нашествия случились на полвека позже. Патриарх пишет: «Помните ли вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца и свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным. Когда море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плаванье, a на нас воздымая свирепые волны брани. Когда они проходили перед городом, неся и выдвигая пловцов, поднявших мечи и как бы угрожая городу смертью от меча…

Так почему же именно на Руси эти события в памяти верующего народа остались глубже, чем даже в памяти потомков чудесно спасшихся византийцев? О князьях Аскольде и Дире известно не только как о жестоких войнах и разорителях чужих земель. Известно также и то, что после неудачного похода в Константинополь, русы прислали императору Византии посла с просьбой направить в Киев христианского миссионера. Воинственным варягам стало интересно: что же это за Бог у греков, способный разметать сильнейшее войско? Некогда воинственные язычники-варвары, Аскольд и Дир к концу жизни приняли крещение, крестились и многие из их дружинников.

Если это действительно так, то значит моментальное поражение в не самой славной военной кампании лишило русов материальных трофеев, но принесло им нечто гораздо большее. Недаром, события времен Аскольда и Дира порой называют «первым крещением русов».

История празднования Покрова Пресвятой Богородицы

Мы читаем об установлении праздника в русском Прологе ХII века (древнерусский житийный сборник).

«Се убо, егда слышах — помышлях; како страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без празднества. восхотех, да не без праздника останет Святый Покров Твой, Преблагая».

На Руси церкви в честь Покрова Божией Матери стали строить в XII веке. Одна из самых древних и красивых — Покрова на Нерли. Ее возвел святой князь Андрей Боголюбский. Есть предположение, что именно он и распространил традицию празднования Покрова Богородицы на Руси.

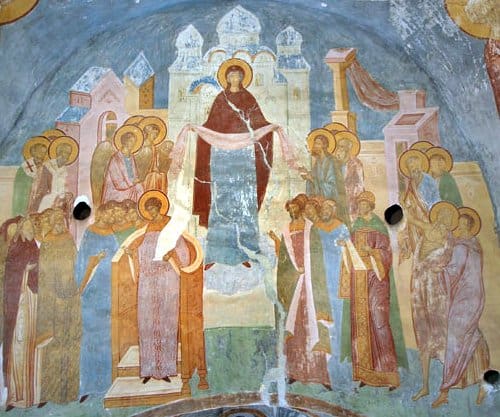

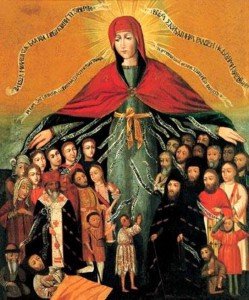

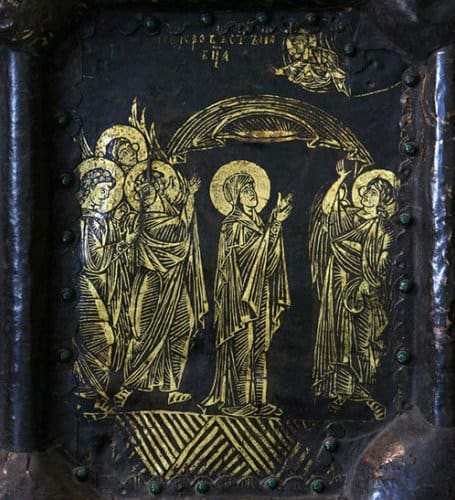

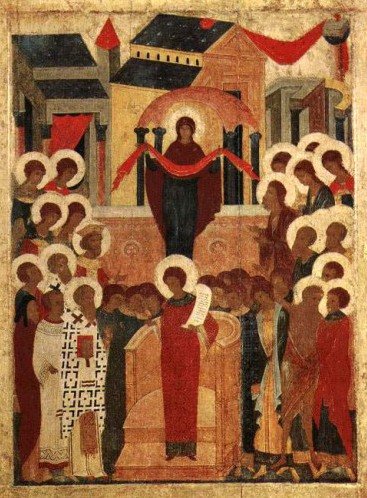

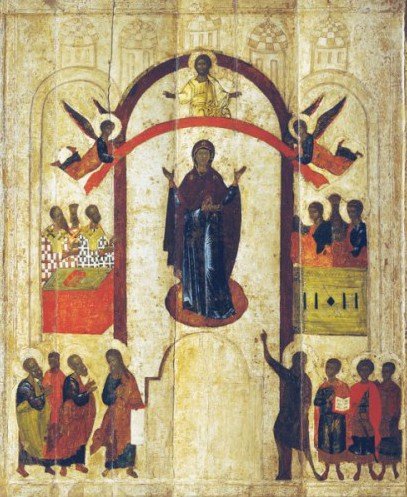

Икона Покрова Пресвятой Богородицы

Самые древние на Руси изображения праздника Покрова можно увидеть на вратах Рождественского собора в Суздале и в росписях собора Снетогорского монастыря в Пскове. Относятся они к XIV веку.

Известны две основные иконографические традиции Покрова – «суздальский» и «новгородский». В первом случае Богородицу изображают перед храмом, она простирает свой омофор (покрывало для головы) над всеми, кто молится в нем. Самый первый известный нам образец «суздальского» типа — храмовая икона Покровского Суздальского монастыря. Она была написана во второй половины XIV века, а сейчас хранится в Государственной Третьяковской галерее.

В «новгородском» типе икон омофор поддерживают ангелы, а не Богородица. Сама Божия Матерь изображается стоящей внутри храма. Одна из наиболее ранних икон этого типа происходит из Зверина монастыря и датируется 1399 годом. Сейчас ее можно увидеть в Новгородском музее.

В конце XV века эти две иконографические традиции стали объединяться.

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

В сей день мы, православные люди, торжественно празднуем, благословляемые Твоим, Богомати, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, о спасении душ наших»

Кондак Покрова Пресвятой Богородицы

Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу, Ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Ныне Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо молится за нас Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же с пророками ликуют: ибо о нас молит Богородица Предвечного Бога

Величание Покрова Пресвятой Богородицы

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров Твой святой, ибо видел Тебя святой Андрей на воздухе за нас Христу молящуюся.

Покров день — народные традиции праздника

Шибанов Михаил. «Празднество свадебного договора». 1777. Третьяковская галерея. Москва.

На Руси праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии называли Покров день, а еще: Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, День Романа Сладкопевца, Покров-Батюшка.

В народном сознании христианский смысл события, легшего в основу праздника, тесно переплелся с сугубо мирскими обычаями. Смена времен года, пережитки языческих верований, бытовые хлопоты — все оказало свое влияние.

В эту пору (1 октября по старому стилю, 14 октября — по новому) заканчивались сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки. А еще это было начало осеннего свадебного сезона.

Покров — «встреча Осени с Зимой». Люди ждали первый иней, который «покрывал» землю и был предзнаменованием надвигающихся холодов. Кроме того крестьяне связывали слово «покров» с обычаем, согласно которому после свадьбы женщина могла ходить только с покрытой головой. «Простоволосыми» разрешалось ходить только незамужним девушкам.

Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве

Сначала монастырь назывался «Покрова на убогих домах», потому что здесь, на окраине столицы, располагалось кладбище для погребения бездомных, бродяг и казненных. Покровская деревянная церковь существовала до основания монастыря и была приходской.

В 1808 году на месте обветшавшего храма возвели каменный монастырский собор, а в последующие годы территорию обители украсил еще один храм — во имя Всех Святых, трехъярусная колокольня, стены и ворота. С 1751-ого по 1776-ой здесь располагалась Духовная семинария, а в XIX-XX веках монастырское кладбище было усыпальницей московского купечества.

В 1812-м обитель разорили французы, но за несколько лет после войны ее восстановили. В 1926 году советские власти взорвали монастырскую колокольню, затем закрыли Покровский храм, снесли часовню и могильные памятники. В 1929-м был закрыт Воскресенский храм. На месте кладбища разбили парк, он существует и по сей день. Около 70-ти лет в зданиях храмов и монастырских корпусах располагались тресты, конторы, банки, спортзал, бильярдная.

В 1998 году сюда с Даниловского кладбища были перенесены мощи праведной старицы Матроны. В 2004-м блаженную Матрону причислили к лику святых. Сейчас Покровский монастырь — место паломничества всех, кто хочет помолиться у мощей старицы.

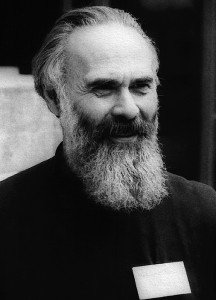

Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Покров Божией Матери

С самого начала христианства на Руси Божия Матерь считалась Покровительницей земли нашей. Под Ее покровом, силой Ее молитвы росла вера православная на нашей земле. И минутами многие спрашивают, задают вопрос себе и другим: Каким же это образом, когда земля Русская, Церковь наша родная изначально были под защитой Пречистой Девы Богородицы, — каким образом могла наша Русская история и судьба нашей Церкви порой быть такой страшной и такой трагичной? Сколько боли, сколько страха прошло через русскую историю, и не только в ее светском образе, но и в самой Церкви. Мученики восставали из столетия в столетие, свидетели Христовы погибали. Как же это можно совместить с нашим убеждением, что над Церковью нашей, над родиной нашей — Покров Пречистой Девы Богородицы? Мне думается, что это можно понять, если только вспомнить, как Она стояла у креста Сына Своего единородного и ни словом не обмолвилась, ни криком, ни слезой не умолила, чтобы Его не распинали, потому что Она знала, что Сын Божий, ставший сыном человеческим через Нее, пришел для того, чтобы жить, учить, жизнь Свою отдать и умереть на кресте для спасения человеческого рода. И мы, христиане, не только люди, которые веруем во Христа, мы, христиане, Его ученики, мы от Него получили в наследие заповедь любить друг друга так, как Он нас возлюбил, иметь такую любовь, которой земля не знает: Никто большей любви не имеет, как тот, который жизнь свою положит за друзей своих.

Мы причащаемся Святых Тайн. Что же это значит? Это значит, что чудом святого приобщения жизнь Христова, человеческая природа Христова делается нашей жизнью и нашей природой, и что хотя бы в зачаточном виде наше присутствие на земле есть икона и реальность Христова присутствия в трагическом, многострадальном нашем мире. Каждый из нас в меру своей отдачи Богу, в меру того, верит ли он или не верит во Христа — не словом, не чувством только, но всей жизнью своей, каждый из нас призван пройти путь Христов. А путь Христов мы знаем. Когда Иаков и Иоанн, два из Его учеников, подошли к Нему, прося, чтобы, когда Он победителем придет, они могли сесть по правую и левую руку Его престола, Он им ответил: Можете ли вы, готовы ли вы пить чашу, которую Я пью? — т.е. разделить ту судьбу, которую Я взял на Себя по любви, к вам, к человеческому роду, готовы ли вы погрузиться в тот ужас, который будет ужасом Моей судьбы: предательство, поцелуй Иуды, бегство апостолов, одиночество, беззаконный суд, лжесвидетельство и, наконец, осуждение на смерть, и путь на Голгофу, нося крест, на котором Ему надлежало быть распяту и умереть? И когда Его пригвождали ко кресту, когда этот крест ставили так, чтобы Он мог умереть на глазах у всех медленной смертью, под насмешками Его осудителей и мучителей, каковы были Его слова? — Прости им, Отче, они не знают, что творят. И Божия Матерь стояла, и ни словом не стала умолять, чтобы пожалели Ее Сына, ни словом Она не обратилась к Нему, с тем чтобы Он Божественной властью и силой Своей сошел со креста, потому что Она знала, что для того-то Он и пришел а мир.

Я когда-то спрашивал Святейшего, приснопамятного, дорогого всем нам патриарха Алексия, как бы он определил Церковь, и он мне сказал: Церковь — это тело Христово, распинаемое ради спасения своих мучителей. Только тогда, когда мы являемся жертвой, получаем мы ту власть, которую Христос имел, сказать: Прости им, Отче! — потому что принятием страдания без протеста, безмолвно отдавая себя (Христос сказал: Никто не отнимает у Меня жизни, Я отдаю ее свободно) — когда мы тоже отдаем себя на поругание, на насмешки, а порой и на худшее, мы получаем власть прощать.

Близкий мне человек, друг мой, старше меня лет на двадцать с лишним, был взят в концентрационный лагерь во время немецкой оккупации. Когда он вернулся, я его опросил, встретив на улице: Что вы принесли с собой из лагеря? И он мне сказал: Неумолкающую тревогу. Я на него посмотрел и сказал: Неужели вы там потеряли веру? — Нет, — сказал он, — но пока я был в лагере, пока я был в страдании, под опасностью смерти, когда меня мучили, терзали и голодом и побоями, я в любую минуту мог сказать: Отче, прости им, они не знают, что творят! — и я знал, что Господь не может не услышать мои молитвы, потому что я своей кровью Ему свидетельствовал в том, что я всерьез эти слова произношу, из глубины страдания взываю о прощении моих мучителей. А теперь я на свободе, а те, которые нас так мучили, так терзали, так зверски с нами поступали, может, не покаялись, не поняли, что они делали, но когда я кричу к Богу, вопию к Нему, плачу перед Ним о том, чтобы Он их как-нибудь спас, не может ли Господь мне сказать: Легко теперь о них молиться: ты не страдаешь; чем ты докажешь Мне свою искренность в молитве. Вот отношение простого русского христианина. И к этому все мы призваны, потому что мы крещением облекаемся во Христа, потому что мы миропомазанием получаем Духа Святого, потому что мы причащением становимся одним телом, одной жизнью со Христом Спасителем, Сыном человеческим, во всем подобным нам, кроме греха, но и Сыном Божиим, и начинается в нас тот процесс, который должен нас приобщить Божественной жизни в конце времен.

И вот когда мы думаем о Покрове Божией Матери над Русской землей, разве мы не можем понять, что Она — да, вместе с нами стояла у престола Божия, что Она слезно молила Бога о том, чтобы милость сошла на нас, чтобы крепость нам была дана, но не о том, чтобы мы были лишены чудесного дара жить и умирать во спасение тех, которым нужно наше прощение и нужно свидетельство о том, что значит быть человеком, в котором живет Божественная любовь.

Но вы скажете: Как это сделать? Где найти силы. Апостол Павел обратился к Богу, видя, что ему надлежит совершить на земле, обратился к Нему с мольбой о силе, и Христос ему ответил: Довольно тебе Моей благодати, сила Моя в немощи твоей проявляется. В какой немощи? Конечно, не в страшливости, не в трусости, не в лени, не в унынии, а в той немощи, которую мы можем явить, когда мы отдаем себя беззащитно, как ребенок себя отдает в объятия матери, не защищаясь, просто зная, что он безопасен в ее объятиях. Вот как мы должны отдать себя Богу, и тогда сила Божия в нас совершится, не мудростью наших слов, не силой наших действий, а открытостью нашей благодати Божией, которая будет изливаться через нас на всё и на всех вокруг нас.

Мы имеем другую еще радость сегодня: мы впервые можем молиться Святейшему Патриарху Тихону. Он для нас — образ многострадальной, распятой Руси. Он, человек старого времени, вошел в новое время, неведомое ему до того, и вгляделся в пути Божии; и эти пути он сумел прозреть, и смысл их для себя и для других раскрыть, и он поставил Церковь в должное положение по отношению к земным властям и к Богу. Он для нас — образ всех новомучеников, которых мы вспоминаем, всех подвижников веры, мужчин и женщин, детей и стариков, которые свою жизнь отдали, которые жизнью и смертью поплатились за то, что они захотели до конца остаться Христовыми. Он как бы ключ, он — средоточие всего этого подвига. Он в свое время соединял невидимо, через непроходимые границы, тех, которые остались на многострадальной, измученной нашей родной земле, и тех, которые, подобно моим родителям и мне, оказались на чужбине, лишенные родины и лишенные такой земли, в которой они могли стать своими. Он нас соединял, он был тем, который за нас всех молился и за которого мы и тут, и там могли молиться одним сердцем. Какое чудо! Конечно, он молился за нас, за Русскую землю и когда был на земле живым, и когда предстал перед престолом Божиим. Признание его святости говорит в первую очередь не о его святости, а о том, что теперь мы можем ее провозгласить, о том, что теперь мы ее понимаем, как, может быть, не понимали раньше, и благодарим Бога за то, что, подобно ему, следуя его учению, его образу, миллионы людей на родной земле жили и умирали по вере своей. Слава Богу. И поэтому когда нам придет время скорби, большой или малой, будем помнить, что скорбь наша — это скорбь Христова, что несем мы эту скорбь, потому что мы Христовы, потому что мы — тело Христово на земле, продолжение Его телесного присутствия, Его распятого тела. Аминь!

Рекомендовано для использования на уроках ОПК.

Источник статьи: http://foma.ru/14-oktyabrya-2013-pokrov-presvyatoj-bogorodiczyi.html