Славянские праздники в сентябре

День памяти князя Олега

Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хозарам: Их села и нивы за буйный набег Обрек он мечам и пожарам; С дружиной своей, в цареградской броне, Князь по полю едет на верном коне. А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» Летопись рассказывает, что 2 сентября 911 года князь Олег, прозванный «вещим», после успешного похода на Константинополь (славянск. — Царьград) заключил договор с Византией. Одним из главных результатов похода историки называют заключение торгового договора, согласно которому русские купцы могли вести беспошлинную торговлю. Олег прибил свой щит — символ победы — на воротах Царьграда. Во время правления (882—912) Олег сделал, казалось бы невозможное — объединил разрозненные славянские племена в единое государство — Киевскую Русь. Но для этого пришлось захватить Киев, где в то время сидели дружинники Рюрика Аскольд и Дир, убитые князем во время небольшого похода. Правив на престоле, как регент, Олег дал воспитание сыну Рюрика — Игорю. Чудские Волхвы предсказали князю Олегу гибель от верного коня. Так оно и свершилось, хотя и после смерти самого животного.

Род и Роженица

Этот славянский праздник, посвященный семейному благополучию, приходится на 8 сентября. После зачина, на котором обязательны прославления Рода, Лады и Лели, начинается обряд «похороны мух». Пойманную муху (таракана, комара, осу) кладут в домовину из моркови, торжественно относят на пустырь и зарывают в могилу, чем обозначают оцепенение насекомых на время наступающей зимы. После «похорон» начинается обрядовая охота на «лосих». Две девушки, ряженные лосихами (оленихами), показываются на короткое время из леса и убегают. Вдогонку пускаются парни-охотники, стремясь их изловить. Одну пойманную «лосиху» сразу же отпускают, а вторую ведут к капищу, где также отпускают, предварительно поругав за то, что заставила молодцев долго бегать. Праздник заканчивается рожаничным пиром (обрядовая еда: творог, яйца, сыр, оленина или говядина, овсяная каша, ягодное вино) и игрищами. Игрища начинаются с хоровода, который водят около самой старшей из женщин. Женщина держит в руках хлеб (желательно овсяный). По окончании хоровода хлеб делят и раздают для лечения людей и домашних животных. После праздника Рода и Рожениц наступает «бабье лето».

Первые Осенины Хмель — символ собранного урожая

В земледельческом календаре славян этот день называли «осенинами» или «оспожинками» и отмечали как праздник урожая. В этот день воздавалось Благодарение Матери—Земле. В начале сентября завершалась жатва, которая должна была обеспечить благосостояние семьи на будущий год. Кроме того, встреча осени отмечалась обновлением огня: старый огонь гасили и зажигали новый, который добывали ударами кремня. С «осенин» основная хозяйственная деятельность переносилась с поля в огород или в дом: начинался сбор овощей (прежде всего заготавливали лук). Обычно в Осенины устраивалось угощение, на которое собиралась вся семья. Для праздника варили пиво и закалывали овцу (барана). Из муки нового урожая пекли пирог. Славили Мать-сыру-землю за то, что родила хлеб и другие припасы. Поскольку с этого дня начинался сбор хмеля, на праздничном гулянье пели соответствующие игровые песни: Вейся мы, хмель, перевейся, На нашу сторонку, Как на нашей на сторонке приволье большое! А приволье — то большое, мужики богаты! Что мужики — то богаты, каменны палаты! Что каменны палаты, двери золотые, Что маковки литые! Вторые Осенины отмечали 21 сентября, они совпадали с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Третьи Осенины приходились на 27 сентября.

Закрытие Сварги (Вырий)

Считали, что в этот день Землю покидает богиня Жива — олицетворение плодоносной силы, юности, красоты всей природы и человека — то есть весны, и в свои владения постепенно вступают Мороз и Зима. Заканчивается уборка урожая — люди благодарят Живу за то, что не дала умереть с голоду, а послала плодородие на Землю. Духи Предков с этого дня не опускаются на землю. Птицы улетают в теплые края — славяне верили, что они перелетают в верхний мир, где живут души умерших. Люди обращаются к улетающим птицам с просьбой принести весточку от живых к умершим. Вырий (или Ирий-сад) — это древнее название Рая у восточных славян. Наши предки верили, что светлое небесное царство находится по ту сторону облаков или же у теплого восточного моря, там, где бесконечное лето. В Раю растет мировое древо (наши предки полагали, что это береза или дуб), у вершины которого обитали птицы или души умерших. Ключи от Ирий-сада были некогда у вороны, но та прогневила богов, и ключи передали ласточке. По свидетельству народных легенд, в Ирий-саду, у колодцев, находятся места, приготовленные для будущей жизни хороших, добрых людей. Это студенцы с чистой ключевой водою, вокруг которых растут благоухающие цветы, зреют на деревьях молодильные яблоки, и сладко поют райские птицы.

Новолетие

14 сентября Церковное Новолетие, или Славянский Новый год, приходится на 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Эта дата считается первым днем нового церковного года. Соответственно, последним праздником, завершающим церковный год, является Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа (по новому стилю), а первым праздником нового церковного года — Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября). Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года как дань гражданской византийской традиции. С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных сердцем». В православном календаре Новолетие торжественно именуется еще и «началом индикта». Понять, что такое индикт, можно, обратившись к константинопольским традициям, которые пришли на Русь вместе с православной верой. Индиктом называется пятнадцатая часть индиктиона (пятнадцатилетнего промежутка времени, который был утвержден как компромиссная между годом и веком единица отсчета исторического времени). Начало индикта означало начало нового финансового года, начало нового периода сбора налогов. Понятие индиктиона было введено императором Константином Великим. Он повелел оканчивать воинскую службу по истечении 15 лет, после чего обеспечивать отставникам государственное пособие за счет индикта (подати, налога), собранного как раз 1 сентября, после уборки урожая. На Руси индиктом называли и каждый новый год пятнадцатилетнего промежутка, и само пятнадцатилетие. Кстати, по мнению астрономов, днем празднования Нового года может быть абсолютно любая дата, так как понятие «начало года» носит весьма условный характер. Ведь все точки земной орбиты абсолютно равноправны, и совершенно безразлично, какую из них принимать за начало отсчета.

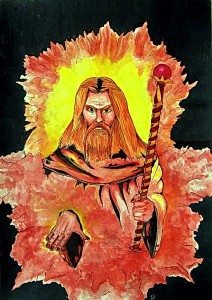

День Сварога

Наступил праздник Небесного Кузнеца — Сварога. К этому времени уже прошли обряды закрытия Сварги (прерывание живой связи между Небом и Землей). Землю постепенно сковывает от хляби мороз, влияние светлых Богов падает. Земля остается на попечении Велеса. Чтобы люди могли пережить тяжелое время, Сварог подарил им топор, искусство ремесла. Поэтому в этот день особо чествуют кузнецов, плотников и всех мастеров-умельцев. С этого дня и режут кур, а первых подают Сварогу в жертву. Девки снимают избу, устраивают братчину, иногда собирают ее по всей деревне, и в течение трех дней приглашают парней на гулянку, при том девушка-невеста считается за хозяйку в доме. На вечерках рассказывают волшебные, страшные и игривые сказки, проводят озорные игры с поцелуями. Братчиной (другие названия — канун, свеча) называли совместную трапезу полноправных членов однодеревенской общины, устроенной в складчину после молебна. Несмотря на запреты властей, братчины повсюду сохранялись в общественном быту крестьян. В основе братчины лежал благочестивый обычай — поминание святого, к помощи которого обратилась некогда община для спасения от бедствия.

Праздник Лады

Девушки обращаются к богине, чтобы она послала большой урожай Особый статус Лады — великой богини весенне-летнего плодородия и покровительницы свадеб, брачной жизни — обусловил множественность посвященных ей праздников: они отмечались шесть раз в году, с начала марта до середины сентября. Связанные с Ладой обряды обычно приурочиваются к весенне-летнему и осеннему циклу праздников. В частности, именно у Лады и ее дочери Лели (Лельник) испрашивали разрешения закликать весну. Затем к богине обращались перед началом летних полевых работ. Остальные обряды были связаны с весенне-летним циклом молений о дожде, праздником первой зелени, первых всходов, первых и последних колосьев. На праздник Красной горки, который в большей степени был посвящен Ладе, девушки вели игру «А мы просо сеяли, сеяли». Местом ее проведения был холм (красная горка). Играющие делились на две группы — одна пела о посеве проса, другая — о его вытаптывании. Вытаптывание обозначало завершение всего цикла — обмолот хлеба. Возможно, именно подобное игрище описывал летописец, отмечавший, что славяне «устраиваша игрища межю селы и ту умыкаху жены себе». Исследователи также установили, что к Ладе обращались и для обеспечения благополучия будущего брака. Нередко именно в середине лета, к осени, принималось решение о заключении брачного союза, хотя свадьба игралась значительно позже, после окончания полевых работ. Цикл прославления богини завершался после уборки хлебов (в конце августа—сентября), поэтому последним праздником, связанным с Ладой, был праздник осеннего равноденствия. (8—9 сентября по старому стилю) и 22 сентября по новому.

Родогощь (Таусень)

Славяне празднуют великий праздник — Родогощь (Таусень) — когда собран урожай, осеннее солнце — Световит — уже не припекает, деревья готовятся к зимнему сну, сбрасывая с себя прекрасные наряды. К этому дню печется огромный медовый пирог (в старину пирог был в рост человека), за который после зачина прячется жрец и спрашивает: «Видите ли вы меня?». Если собравшиеся отвечают утвердительно, то жрец произносит пожелание: на следующий год собрать более обильный урожай и испечь еще больший пирог. После зачина, на котором обязательны гадания на следующий год и ворожение над чашей со священным вином, начинается пир горой — еда на столе ставится горкой, которая к окончанию пира сильно уменьшается. В этот день разыгрывается сказка о богатыре и подземном царстве, призванная напомнить об угасающем Солнце и наступающей Зиме. Перед наступлением темноты разжигают огонь и прыгают через него, очищаясь. Жрецы ходят босыми ногами по раскаленным углям, припевая: «Яже, Яже, потоптаже!». Но необходимо остерегаться ходить по углям без подготовки во избежание ожогов. Ведь жрецы избегают ожогов, вводя себя равномерными ударами в бубен в особое состояние транса.

Источник статьи: http://ruspravda.info/Slavyanskie-prazdniki-v-sentyabre-1962.html

Праздник 21 сентября славянский

День Сварога является праздником мастеровых людей, и, в особенности, мастеров кузнечного дела. Ведь Бог Сварог – это и есть Небесный Кузнец, создавший Небесную Сваргу.

Ко Дню Сварога завершаются все обряды по закрытию Сварги (прерывается живая связь между Землей и Небом.

На Землю постепенно опускаются холода, сковывают ее морозным воздухом, постепенно отбирая влияние у светлых Богов.

Вся Земля переходит в безраздельное попечение и управление Бога Велеса.

Для того, чтобы люди смогли пережить тяжелое зимнее время, Бог Сварог дал им в подарок волшебный топор и раскрыл перед ними искусство различных ремесел.

День Сварога особенно почитается в среде кузнецов, плотников, столяров и всех прочих ремесленников.

В этот День в жертву Богу Сварогу приносятся куры, которых начинают резать именно с этого времени.

Девицы в этот день собираются в большой избе и занимаются устраиванием братчины.

Иногда ее собирают по всей деревне. А затем, в течение трех дней устраивают гуляния с парнями, причем, девица-невеста почитается, как хозяйка-распорядительница всего дома.

Вечерки посвящаются рассказам страшных, игривых и волшебных сказок.

Особенным успехом пользуются у молодых людей проведение всевозможных озорных игр с объятьями и поцелуями.

Братчина по-другому называется, как Свеча или Канун. Попросту говоря, братчина является обыкновенной совместной трапезой полноправных жителей родноверческой общины, которая устраивается вскладчину и после совместных молений и славлений.

Запреты и препоны властных структур только помогают развитию братчины и способствуют возникновению все новых и новых родноверческих общин.

В основу братчины заложен благочестивый обычай поминания всех святых, к которым община прежде обращалась за помощью для спасения и защиты от всяческих напастей и бедствий.

Источник статьи: http://putisvaroga.ru/slavyanskie-obryady-i-prazdniki/den-svaroga-21-sentyabrya/

Славянский праздник «Род и Роженица» празднуется 21 сентября

У славянских народов существует праздник, который называют «Род и Роженица». Его празднуют 21 сентября, по старому стилю это 8 сентября. У древних славян это был очень почитаемый праздник. У них был развит культ Рода и Рожениц, защищавших от болезней и даровавших благополучие семьям.

Почитание славянами божеств Род и Роженица

С давних времен люди считали, что умершие родственники навещают семьи и заботятся о них. Они как бы по-прежнему являются членами семейства, покровительствуют им. Славяне уважали праздник Род и Рожениц, на котором почитали память предков и надеялись на их защиту и покров.

Даже у язычников в древности знали такое понятие, как Род и Роженица, хотя это слово они произносили несколько иначе – «рожаница». После принятия славянства этот праздник стали отмечать 21 сентября, в этот день и прославляют духов.

Род – это божество языческое, которое покровительствует всем наследникам семьи, начиная с самых отдаленных предков. Он как бы является символом единства семейства.

У славян очень уважали те семьи, которые могли назвать своих предков нескольких колен назад. Были такие семьи, в которых рассказы об давно усопших родственниках передавали из одного поколения в другое на протяжении сотен лет.

Роженицы очень похожи на греческих сестер мойр. Так в Греции называли трех богинь. Они были сестрами и носили имена Лахесис, которая считалась самой судьбой, отвечала за прошлое; Клото пряла нить судьбы, это богиня настоящего и Атропос, прерывающая эту нить в нужный момент. Она считалась богиней будущего.

Некоторые ученые, изучаю мифологию, считали Рожениц мифологическими существами. Но славянские народы верили в то, что роженицы определяют судьбу новорожденного ребенка. Это культ был женским, ведь именно с женщиной связывается продолжение рода.

В этот день прославляли не только Род и Роженицу, но и богинь Ладу и Лель.

Обряды, проводимые на праздник Род и Роженица

Очень важным считали обряд, проводившийся в этот день. Он назывался «Похороны мухи». Для его проведения ловили любую мошкару – это могла быть муха, оса либо другое насекомое, клали его в приготовленный из морковки «гробик» и проводили обряд захоронения в поле. Это символизировало окончание теплых деньков для насекомых и приближение холодов.

Далее немаловажное продолжение праздника – обряд «Охота на лосих». Он заключался в том, что 2 девушки наряжались лосихами и прятались в лесу. Они по очереди показывались из зарослей, и парни начинали на охоту на девушек. Поймав, одну отпускали сразу, а другую приводили на капище, где ругали за то, что измотала охотников. Потом, конечно же, отпускали и ее. Потом все вместе собирались и пировали.

Вечером были разные игры, водили хороводы и веселились. Заканчивался праздник хороводом вокруг самой старшей женщины, которая держала в руках овсяный хлеб, который потом делился на всех.

В наши дни этот праздник стали именовать «Рождество Богородицы».

Из поколения в поколение передается традиция всей семьей собраться за одним столом. Именно так чувствуется единение семьи. И поныне родственники стараются собраться вместе, поделиться друг с другом и радостями, и огорчениями. Все знают, что все семья едина и всегда можно рассчитывать на помощь друг друга.

Источник статьи: http://www.1rre.ru/302704-slavyanskij-prazdnik-rod-i-rozhenica-prazdnuetsya-21-sentyabrya.html