Культурные универсалии способствуют взаимопониманию между людьми всей планеты

Культура, без сомнения, родилась вместе с человеком. Потребность постичь мир и самого себя, повлиять на действительность, выработать некий опыт для следующих поколений отличает человека от всех других представителей живой природы. Культура в широком смысле и есть способ человеческого существования в этом мире, а культурные универсалии – его своеобразная систематизация.

Код культуры

У каждого сообщества есть свои нормы, ценности, верования, идеи и стереотипы — свой набор кодов, определяющий восприятие действительности и диктующий поведение человека в той или иной ситуации. Люди передают этот опыт следующему поколению — так течет история. Но в каждой конкретной культуре (народа, нации, государства) есть реалии и связанные с ними понятия, являющиеся общими для всех людей на планете.

Объединяющее начало

Культурные универсалии – это своего рода обобщение опыта цивилизации. К какой бы национальности ни относился человек, в какое бы время ни родился, каких взглядов и идей он ни придерживался и к какой бы социальной среде ни принадлежал, существует определенная система знаков, кодирующая общие для всех людей на Земле представления о мире и о взаимодействии с ним. Так происходит потому, что все представители рода человеческого устроены по одним и тем же биологическим законам, имеют одинаковые потребности, они все равны перед задачами, которые ставит перед ними природа.

Слово «универсалия» пришло к нам из средневековой философии, так мудрецы прошлого обозначали общие понятия. В термине «культурные универсалии» содержится тот же смысл: всеобщие культурные черты, характерные для всех представителей человечества.

Примеры культурных универсалий

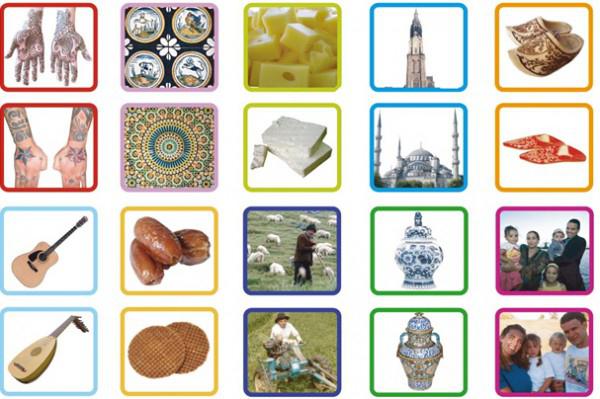

У всех людей на Земле есть потребность в продолжении рода и в заботе о жизни и безопасности. В связи с этим в культуре существуют представления о родстве, о требованиях гигиены, о способах оптимизации труда. Все без исключения люди рождаются и умирают: у всех народов есть традиции и ритуалы, сопровождающие эти два великих процесса. Людям свойственна потребность выживать не поодиночке, а сообща. Поэтому у всех обитателей планеты есть обычаи, связанные с совместной жизнью: разделение труда, кооперация, приветствия и прощания и т. д. Всех людей объединяет способность смеяться и плакать, спать, есть, проявлять физическую активность и т. д. Вокруг этих категорий складывается определенная материальная и духовная деятельность людей. Плоды ее — это культурные универсалии. Примеры – имена, родственные связи, коммуникация, образование, профессиональное объединение, технологии, космогония, гадания, календарь, гигиена, кулинария, игры, танцы, одежда и украшения для тела, декоративное искусство, вероисповедание, социальное самоопределение, политика и т. д.

Матрица одна – содержание разное

Однако следует понимать, что в рамках каждой отдельной культуры содержание той или иной культурной универсалии специфично. У всех народов есть обычай создавать семью, но у одних возрастом для заключения брака считается 18 лет, у других девочку могут выдать замуж в 8 лет. Или, например, в разных культурах может значительно различаться характер похоронных обрядов, хотя само наличие погребальных обычаев, символов и правил существует везде.

Джордж Мердок

Знаменитый антрополог, посвятивший жизнь изучению человека – его происхождения и взаимодействия с окружающей средой, рано проникся величайшим интересом к культурам народов планеты. Ученому было около двадцати четырех лет, когда он совершил кругосветное путешествие, после которого принялся изучать в Йельском исследовательском университете США особенности традиционных культур племен и народов. Вместе с коллегами Мердок создал внушительную базу данных о мировой культуре и классифицировал элементы, присущие представителям всех культур, которые есть не что иное как культурные универсалии. Список, включивший в себя более восьмидесяти категорий, с развитием цивилизации пополняется. Культурные универсалии изучали известные этнографы, антропологи и социологи — Бронислав Малиновский, Адольф Бастиан, Лесли Уайт, Кларк Уисслер, Эмиль Дюркгейм, Марсель Мосс, Георг Зиммель, Толкотт Парсонс.

Современные

Культурные универсалии, безусловно, роднят всех людей на Земле, потому что являются единым фундаментом для своеобразия каждой отдельной культуры. Сегодня главные человеческие потребности заключаются в сохранении экологии и научно-техническом прогрессе, в развитии правозащитных технологий и миротворческих идей. Соответственно, в этих сферах и развиваются современные культурные универсалии.

Источник статьи: http://fb.ru/article/146017/kulturnyie-universalii-sposobstvuyut-vzaimoponimaniyu-mejdu-lyudmi-vsey-planetyi

Культуры и цивилизации

Универсалии как архетипические ценности

Тема 10. Культурные универсалии

В ходе постижения человеком процесса и результатов своей культурно-цивилизационной деятельности формируются понятия, которые Кант определяет как «общее представление» о мире. Это постепенно кристаллизованные, предельно общие понятия, которые в символических формах выражают невидимые и неощутимые, но реальные и фундаментальные связи и смыслы прошлого, настоящего и будущего, соотношение двух Градов — сущего и должного, «дольнего» и «горнего» миров.

В европейской традиции эти понятия-символы получили название универсолий (лат.universalis — общий). Оценивая их роль в культуре и её философской рефлексии, Маркузе отмечал: «Вопрос о статусе универсалий находится в самом центре философского мышления. Ибо именно трактовка универсалий выявляет место философии в интеллектуальной культуре. Конкретные события являются только в пучке. отношений, как происшествия и части в общей структуре, с которой они неразрывно связаны; они не могут появляться никаким другим способом. Неустранимое различие между универсалией и соответствующими ей конкретными данностями, по-видимому, укоренено в первичном опыте непреодолимого различия между потенциальностью и актуальностью — между двумя измерениями единого. мира. Универсалия охватывает в одной идее возможности, реализованные и в то же время замороженные в действительности» [527, 464, 470].

Древние люди были убеждены, что «Божественные заповеди установлены не вчера, не сегодня — нет, они живут без конца, и никто не мог бы сказать, откуда они появились» (Софокл) [цит. по: 187, 89]. В средневековой схоластической традиции природа универсалий, сохраняя единство смыслов, трактовалась в различных контекстах по-разному. И. Эриугена (IX в.) считал, что они имеют самостоятельный смысл, существуют телесно, «до вещей». По П. Абеляру (Х1-Х11 вв.), universalia sunt in rebus — универсалии суть в вещах. Это означает абсурдность рассуждений о том, что реальными являются только понятия «человечность», а не люди, или «лошадность», а не лошади. Фома Аквинский(XIII в.) подчеркнул различие между essentia — сущностью и exsistentia — существованием вещей, родовой, т. е. универсальный характер их сущности. На заре эпохи Просвещения Дж. Локк (XVII — начало XVIII в.) уже вполне рационально утверждает, что универсалии существуют в виде умственных построении и являются просто «именами вещей», понятиями. В литературе природа универсалий определяется по разным основаниям. На общенаучном уровне выявляется общность их основных признаков, определяемых как голографичность, антитетичность, цикличность и архетипичность.

Голографичность, по аналогии со способностью любой части голограммы воспроизводить целостное объемное изображение, означает как способность живой клетки нести всю генетическую информацию о целом организме, так и способность культурного текста в широком понимании этого слова воспроизводить в себе всю культуру. Антитетезм (известный в логике как оппозиция «тезис — антитезис») является проявлением универсальной противоречивости природно-культурного мироустройства, буквально любого его феномена (свет — тьма, мужское — женское и т. д.). Цикличностьозначает такие качества «природы вещей», как их относительная цельность и вместе с тем способность к повторяемости как в его понимании Екклесиастом (возвращение «на круги своя»), так и в возобновлении структур и культурных смыслов на новых уровнях («спираль»). Архетипическое, таким образом, топографически воплощает и циклически связывает, воссоздаёт универсальное единство противоположностей. В этом смысле об архетипах можно сказать: Absentes adsum (лат. Отсутствующие присутствуют).

Архетип (греч. arche — начало, первопричина и typos — образ) — про-образ, первичная форма, образец, структурный комплекс коллективного бессознательного, первичная модель мышления, древнейший образ. С его помощью сознание осваивает устойчивые связи реальности и ориентируется в ней. Эквивалентный термин в русском языке, обозначающий архетип, — устои. С точки зрения Лосева, термин arche — это моделирующий принцип. Под принципом в античности понимали такое общее понятие, которое было заряжено всеми вытекающими из него структурами и смыслами. У Платона говорится об «исходных основаниях» и «принципах всего», о «беспредпосылочном принципе». По Аристотелю, принцип многозначен. Он означает: исходный пункт движения; наиболее целесообразную отправную точку; внешнюю первопричину; усмотрение, определяющее ход дела; предпосылки, лежащие в основе познания. Эти принципы — материя, эйдос, причина и цель. Они задают смысловую заряженность, смысловой задаток, смысловой зародыш, смысловую потенцию (Лосев А. Ф. История античной эстетики. Кн.1 М., 1992. С. 414-415, 417). Однако, с точки зрения Ницше, «. в глубине нашего существа, «в самом низу» есть, конечно, нечто, не поддающееся обучению, какой-то гранит духовного фатума, предопределённого решения и ответа на предопределённые отборные вопросы». Но именно в условиях смысложизненных кризисов. не хватает устоя, известного куда?» (Ницше Ф. Сочинения в 2 кн., т. 2. С. 268).

В специфическом для философии культуры ключе — выявлении универсального характера ценностей и смыслов субъектов мира человека — первостепенным является тот рубикон, который проходит человек в своей эволюции от твари к творцу. Универсалии имеют свои естественные предпосылки, но они принципиально трансформированы культурой/цивилизацией и обладают для людей самоценным смыслом. Однажды возникнув, они претерпевают собственную эволюцию. «Архетипы, как и культура в целом. образования исторические, — писал Г. Дилигенский, — а история есть процесс, в ней в принципе нет ничего «вечного», абсолютно инвариантного. В пределах человеческой истории инвариантны, «внеисторичны» лишь видовая биологическая конституция человека и основанные на ней типологические врожденные различия, но никак не феномены культуры. О культурных инвариантах можно говорить лишь в относительном смысле — как о неких представлениях, ценностях, установках и т. д., более устойчивых по сравнению с другими или устойчивых в относительно стабильные эпохи. в отличие от эпох, которые характеризует нарастание темпов исторического развития» (ОНС. 2001, №5, с. 50, 52) .

Действительно, биогенетическое «ложе» для архетипов оказывается прокрустовым. Обычно обращается внимание на то, что их истоки заключены в особенностях человеческой памяти. Согласно «Словарю русскогоязыка» С. И. Ожегова, это способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений. Такая особенность имеет ясно выраженную аналогию в психике высших животных. Известно, что за память ответственна кора головного мозга. На него приходится лишь-2% веса человеческого тела, и из сердца к мозгу направляется 20% крови, чтобы снабдить его питанием. Однако психофизиологические «проценты» здесь мало что объясняют.

Очевидно, суть проблемы — в культурной памяти. По Бердяеву, она есть «то начало, которое ведёт непрерывную борьбу со смертоносной властью времени. В нашем дурном, разорванном времени прошлое пребывает только через память. Историческая память — величайшее проявление духа вечности в нашей временной действительности. Она поддерживает историческую связь времен. Память есть основа истории» (Бердяев Н.А. Смысл истории М.,1990. С.58). Такая роль памяти осознавалась уже в древности. К ней постоянно апеллировал Конфуций. В Греции был культ Мнемозины — богини памяти и Леты— забвения. От Зевса Мнемозина родила девять дочерей — муз, или мыслящих. Мыслить — значит всегда помнить, черпать мысль в опыте.

Благодаря способности быть инструментами воскрешения и преобразования опыта архетипы — это всеобщие формы и свидетельства памяти как способности не только к воспроизводству, но и к обновлению традиций культурной деятельности. Архетипы — изначально сформировавшиеся и устойчивые модусы культурно-цивилизационной деятельности — её творчески-преобразующего (демиургического), универсального и динамического характера. В ней формировались и развивались универсалии архетипические модели-ориентации мира человека и человека в мире. Изначально человек познавал себя как часть естественного мира. В меру такого простого знака равенства он распространял на мир представления о себе и создавал противоречивую— полу натуралистическую и вместе с тем полу антропоморфную — картину «природы вещей». Как глубоко заметил Вико, «каков ход вещей, таков ход идей». Вначале было «Слово», означавшее практически у всех известных древнейших народов ab ovo—по латыни буквально — «от яйца». В процессе перехода от матриархального к патриархальному миру сложился архетипический образ «мирового яйца» — согласно представлениям древних, ключа к пониманию сотворения мира.

Затем произошло расщепление «мирового яйца» на небо и землю, пространство и время, на всё сущее. Эти сущности представали как фундаментальные основания мира — земля, вода, воздух и огонь, без которых немыслима жизнедеятельность человека, и это нашло свое выражение в убедительном совпадении их смысловой универсализации различными народами. Культурный смысл этих стихий хрестоматийно представлен в Энциклопедии символов (М., 1995) и в Словаре символов Дж. Тресиддера (М., 2001).Вэтих трудах представлены важнейшие ипостаси постижения человеком объективных «первосущностей» мира и наделения их значимыми и символически выражаемыми универсальными смыслами. Вместе с тем, чем более человек познавал самого себя,тем более ценностно-символическимстановилось егоотношение к себе.

Исторически исходным было постижение универсального смысла наиболее очевидного и простейшего — человеческой руки. Рука — не только изощрённое орудие любого действия, без которого немыслимы творенияматериальной и духовной культуры — от колеса и бумеранга до музыки Паганини и образа «умирающего лебедя» Плисецкой. Рука — древнейший символ мирской и духовной власти, господства и защиты. Не случайно на языкеБиблии рука и власть — слова-синонимы. Пожатие рук — самый универсальный символ. Рука — символ христианского Бога и его благословения. Вовсём мире символический жест — покорно поднятые вверх руки — знак, какпрекращения сопротивления, так и призыва к милосердию, законности или, врелигиозном контексте — к Божественной милости. Рука —это служащая орудием, защищающая, но и карающая сила. В сцене Страшного суда пророк видит руку незримого Господа на стене, которая пишет, что дни Вавилона сочтены.

Культурная символика вообще во многом сосредотачиваетсявокруг триады «тело — душа — дух». «Тело, — писал Ницше, — есть великий разум, множество с одним чувством, война и мир, стадо и пастырь» (Ницше Ф. Сочинения в 2 кн. М., 1990 т. 1. С. 25). В свою очередь, соотношение ценностных смыслов и приоритетов «душевности» и «духовности» культур, существенных различий между «душевным» и «духовным» человеком — одна из «сквозных» тем культуры.

С одной стороны, «обнажённость», душевная наивность воспринималась как свойство несовершенного субъективногодуха, в противовес объективному, способному достигать абсолютного совершенства в рациональном постижении мира и действовать по его законам. С другой стороны, примат рационального духа над телом и душой человека никогда не был абсолютным. Чешский философ Ф. Шалда писал о «Божественной комедии» Данте: «Не слушайте тех, кто говорит, что Дантово произведение аскетично или загробно. Смысл его как раз обратный. Не знаю во всей мировой литературе произведения, которое несло бы в себе больше любви к земле и телесности» (История философии в кратком изложении. Пер. с чеш. М., 1994., 575). Антропологический потенциал идей Фейербаха и Маркса о целостном — во плоти, душе и духе — человеке потряс господствующую христианскую систему ценностей, но сегодня во многом оказался невостребованным. В философии нужно исходить из «я», из эмпирического и телесного индивида, но не для того, чтобы застрять на этом, а чтобы от него подняться к душевно/духовному человеку.

В таком ключе, заметил Бахтин, «правильнее считать, — что «тело» — пространственное измерение индивида, «душа» — временное измерение, «дух» — смысловое измерение индивида» (Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С.165). Это обусловливает потребность в смысловом измерении самых элементарных универсалий триединства человеческой плоти, души и духа. Уже потребляемая нами пища (не говоря уже о способах её производства) не сводима к её потреблению животными. Конечно, как отмечал Маркс, «для изголодавшегося человека не существует человеческой формы пищи. она могла бы с таким же успехом иметь самую грубую форму, и невозможно сказать, чем отличается это поглощение пищи от поглощения его животным» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1964. С.594). Оно едва ли имеет что-то общее с трапезой — вкушением «от одного хлеба и одного вина» как символом общности и братства. Человеческая форма пищи — продукт исторического развития.

Берлога или нора животного — лишь безопасное вместилище его тела. Дом человека — не только «крепость», но и полноценный мир, микрокосм, в котором становится и воспроизводится его подлинность, удовлетворяются многообразные потребности его развития. Рождаясь, человек приходит в Дом, но, умирая, он не покидает его, если он — Человек.

Общеизвестна неупорядоченность и ситуационный характер половых связей в животном мире, хотя у высших видов уже наблюдаются элементы избирательности, постоянства и альтруизма. Нои у них до любви и брака — дистанция огромного размера. «Брак, — писал Розанов, — есть не только таинство, но и величайшее из таинств: рождаясь, умирая и наконец вступая в брачную, т. е. глубочайшую связь с человеком и человечеством, каждый из нас подходит к краю индивидуального бытия своего, он стоит на берегу неиследимых оснований личного своего существования» (Розанов В. Религия.Философия. Культура. М.,1992. С.45).

Семья— древнейший социальный институт и модель высшей формы социальной органики — общины. Она обеспечивает стабильную и защищённую микросреду не только для плотской и духовной связи человека с человеком, но и их — с человечеством, в череде новых поколений. Отсюда — роль отцовства и материнства. К отцовству восходит не только поэтическая «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», но и одно из самых возвышенных понятий — Отечество. Примечательно, что его «своё другое» — Родина («Родина-мать зовёт!»). «Перед нами, — писал Розанов, — мать, завтрашняя мать, сегодня «имущая во чреве», и снова мы припоминаем замечательное определение Апостола: «чадорождением женщина спасётся». Да, «спасается»; . «чадорождение» не есть чёрная тень, оттеняющая свет. «воздержания», но оно есть некоторое. определённое благо; . оно не только «благо», но. и свято» (Розанов В. Религия. Философия. Культура. М.,1992. С.162-163).

Честь и достоинство семьи, каждого из родных, как и вообще человеческая честь, — одна из самых элементарных, но и самых драгоценных добродетелей. Не случайно высокого назначения Человека заслуживает лишь тот, что бережёт «платье снову, а честь — смолоду». «Пушкин, — писал Розанов, — защищал ближайшее отечество своё — свой кров, свою семью, жену свою; всё это защищал в «чести», как и воин отстаивает не всегда существование, но часто только «честь», доброе имя, правую гордость своего отечества» (Розанов В. Религия. Философия. Культура. М.,1992. С.151).

Праздник— одна из универсальных культурно-цивилизационных форм, которые выработало человечество. Вначале его функциональное назначение вводилось к снятию деятельного перенапряжения. Сам Господь на шестой день творения «почил» и, созерцая плоды своих праведных трудов, сказал, что это не просто «хорошо», но в превосходной степени — «хорошо весьма».

Многочисленные праздники были отдохновением и украшением человека античной эпохи. В Афинах отмечалось около 60 праздников, а в Риме их общая продолжительность достигала 76 дней в году. Один из них внешне жив по сей день. Как писал поэт Пиндар: «Нет другой звезды благороднее солнца. // Так и мы прославляем те, //что всех игр благородней, — Олимпийские игры», К ним пришли в итоге длительного и драматического опыта. Впервые о спортивных состязаниях свидетельствует Гомер, и Одиссей участвовал в них. Другие мифы также повествуют о состязаниях между богами и героями по самым различным поводам — от погребальных до сугубо игровых.

Решающая особенность Олимпийских игр заключалась в том, что они стали универсальной формой священнодействия вокруг спортивных состязаний, направленного на культурно-религиозное объединение Эллады. Легенда гласит, что, когда в Греции устали от бесконечных войн, болезней и других напастей, царь Ифит отправился в Дельфы, и там жрица Аполлона передала ему позеление богов: устроить общегреческие празднества — Олимпийские состязания. После этого был заключен договор (в нём принял участие знаменитый спартанский законодатель Ликург) об учреждении общегреческих спортивных игр в Олимпии. Она была объявлена священным местом. Любое оружие считалось здесь богохульством и преступлением. Соревнования сопровождались ритуальными обрядами. Победитель получал право быть увековеченным в статуе — редкой чести после богов. Система проведения и смысловая направленность Олимпийских игр, разработанный кодекс правил, чёткая шкал ценностей — все это содействовало созданию образа kalos kagatos — в буквальном переводе прекрасно-благого человека. Это был идеал всесторон» развитого человека, который прекрасен телом и душой.

В средневековую эпоху царила перенапряжённость как результат переусложнения связей человека с природой и человека с человеком и отсюда — низкая производительность труда, всеобщая усталость от жизни. Лишь в Каролингскую эпоху вводится воскресенье как день отдыха и молитвы. В великом романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» воссоздана яркая и впечатляющая картина средневекового праздничного Эроса. Новое время ознаменовалось не только вызывающей мистический ужас якобинской гильотиной, но и введением целого ряда новых празднеств, внешне напоминающих античные. После того, как революционная эйфория угасла и настало время «каторги для рабочих» (Фурье), им понадобились столетия напряжённой борьбы, чтобы завоевать право на отдых и праздник.

Однако если краткость — сестра таланта, то мера — мать мудрой уме-ренности, противоположной принципу: «А тут что день, то торжество» (Гёте И. Собр. Соч. в 2 т. М.,1976, т. 2, с. 77]. Не будет избыточным напоминание Ницше: «Работящие расы с трудом переносят праздность: установление такой степени почитания воскресных дней, что со скуки англичанин, незаметно для самого себя, начинает мечтать о буднях, является мастерски рассчитанным ходом английского инстинкта» (Ницше Ф. Сочинения в 2 кн. М.,1990, т. 2. С. 221).

Все отмеченные феномены несут на себе печать извечного жизненного опыта и его символики. Разными дорогами они ведут в один «Рим» — архетипического и вместе с тем общечеловеческого смысла универсалий. Достоевский отмечал, что «есть много мыслей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я много теперь как в первый раз вижу» (Достоевский Ф. М. Бесы, — ПСС. Л., 1974-1980. т. 10. С. 187)

Универсалии являются звеньями в цепи общечеловеческого опыта и, воплощая общечеловеческий смысл культуры, представляют собою целостную структуру. Её можно представить по: субъектам (индивидуальным, групповым, общечеловеческим); общим взаимосвязям культурно-цивилизационной деятельности: а) человек — природа; б) человек — человек; в) внутренний мир человека; видам социальной и профессиональной деятельности; её этапам. Устойчивость такой структуры во многом зависит от баланса между культурной способностью к обновлению универсалий и цивилизационной практикой их воспроизводства.

Ни одна культура не может возникнуть, функционировать и развиваться, не создавая и не обеспечивая жизнеспособность таких универсалий. Вместе с тем каждая из них выполняет свое назначение в контексте специфических культур, характера и смысла деятельности их индивидуальных и групповых субъектов, культурных сообществ в целом, их отношения к ценностям иных культур.

Однако, независимо от конкретно-исторического контекста, универсалии различаются в структурном аспекте также по степени общезначимости и непреходящей ценности. Подобно культуре в целом, универсалии символически могут быть уподоблены древу: корневая система — творческая деятельность, ствол — базовые архетипы, его вершина — идеалы/смыслы. Но «клеточным архипелагом» служат нормативные ценности. Каждый из этих компонентов не самодостаточен, и только в органическом синтезе они — Древо.

Начнём наш анализ с элементарных клеток мира универсалий.

Источник статьи: http://studopedia.ru/3_39846_kulturi-i-tsivilizatsii.html