Традиции хантов и манси: Праздник медведя

Медвежий праздник начинают праздновать ночью. Ханты и манси верят, что именно ночью боги посещают землю. А значит, они могут увидеть, как почитается тень убитого зверя.

Данная тема известна в узких кругах и будет отличной темой , если вы готовите конкурсы для педагогов. При подготовке викторин, возможно вы добьетесь развития этой темы и заинтересуете аппонентов в изучении культуры хантов и манси.

Восхваление хозяина тайги

Таёжное село настолько отделено от остального мира, что даже самое незначительное происшествие становится предметом долгих разговоров.

- Жизнь здесь если и подвергается переменам, то крайне медленно.

- На пороге третьего тысячелетия бытовой уклад северных народов не изменился, и ханты по-прежнему верят в то, что медведь был их прародителем.

- Этот древний праздник зародился в знак искупления вины за вероломное убийство богатырём Узыном медведя, которого ханты почитали как хозяина тайги.

Трое самых старых мужчин поют бесхитростную песню, раскачиваясь в такт. Голос то поднимается высоко, то срывается, скатываясь вниз — будто ревёт медведь. «Ты прости нас, мы не хотели тебя убивать, но ты сам набрёл на нас. Посмотри, какой хороший праздник мы устроили в твою честь…»

Традиции медвежьего праздника

В наши дни Праздник медведя бывает лишь в самых глухих деревеньках Приобья. Традиционно празднества по случаю удачной охоты продолжаются несколько дней. Не менее трёх, если убит молодой медведь — пестун, четырёх — если медведица и пяти — если взрослый медведь. В старину торжества длились, пока хватало мяса.

Берестяной смех мишку веселит

Душа зверя требует не только величания, но ещё и веселья. Начинается карнавал по-мансийски. Насмешники скрывают лица под берестяными уродливыми масками и издеваются над всеми без всякого почтения.

Вот вперёд выходят три сестры-девушки, пришли они в соседнее село искать себе женихов. Старшая учит остальных не показывать виду, что им хочется замуж, ведь мужчины народ хитрый, догадаются — ни за что в жёны не возьмут. Следом выходят другие берестяные маски. Вот отец с застенчивым сыном, который всего пугается. Видит медведя, бежит к дверям, но отец успокаивает его. Сын пританцовывает всё смелее, смелее при виде этого начинает плясать и отец.

Когда отмечают Праздник медведя?

Медвежий праздник может состояться в любое время года, будь то зима или лето, весна или осень, главное, чтобы был убит медведь. Ну, а поскольку основная охота происходит осенью, когда мясо и шкура животного наиболее ценные, то чаще всего торжества происходят в это время. Нарочно медведя не ищут, даже если находят его следы, то уходят, не разыскивая берлоги. Но если охотник или его собака случайно найдут берлогу, то тогда участь медведя считается решённой.

Кому удовольствие, а кому — разоренье

Убить медведя для охотника означает — как раньше, так и теперь — не прибыль, а напротив, большие затраты. Ведь для приглашённых гостей готовится обильное угощение. Бывало, что за две-три удачные охоты съедались все запасы на зиму. Тогда на помощь приходили соседи — не давали семье умереть с голода.

Но, несмотря на это, одолеть медведя считается особой удалью и большой удачей.

Обряд очищения после охоты

Убийство медведя, даже вынужденное, — это, с какой стороны ни посмотреть, ритуальное убийство предка. Чтобы смыть с себя родственную кровь, участники охоты коптят сосновые опилки, а затем долго и тщательно протирают ими руки и лицо, чтобы медведь не смог их узнать и отомстить.

Источник статьи: http://bearworld.ru/tradicii-xantov-i-mansi-prazdnik-medvedya/

Медвежий праздник

Народы Севера проводят древний обряд с красивым празднеством, которое длится несколько дней.

Раньше такой праздник устраивали в честь убитого медведя. Длительность праздника у таких народов, как манси и ханты зависела от того, кого убили охотники.

Если это был самец, то справляли самое малое 5 дней, самке — 4 дня, а медвежатам 2-3 дня.

Потом праздник стали проводить не постоянно, но не менее, чем раз в семь лет.

Нередко каждый из нас мог слышать такие выражения, как «Неуклюжий, как медведь», «Медведь косолапый», «Медведь на ухо наступил». Но очень часто можно услышать про него и ласковое — «Медведь Батюшка», уважительное — «Михаил Потапыч», «Лесной старик», «Гость», «Старик Князь». У многих народов мира к медведю особое отношение. Ведь это красивое, ловкое животное. Мало кто из животных посмеет напасть на него. Соперником для этого вида может быть только человек.

По древней легенде медведь был младшим сыном Бога Торума. Поэтому он такой сильный и ловкий. Бог отправил своего сына на Землю и просил не разорять селения и не убивать оленей. Но из-за голода и нападок гнуса наказ отца был нарушен. Поэтому на медведя обрушилась кара. Зверь стал смертным, и охотники имели право убивать его за не послушание. Душа же оставалась бессмертной и должна была возвратиться к Торуму. Медведя называют еще и лесным человеком. Люди почитают его и даже справляют Медвежий праздник.

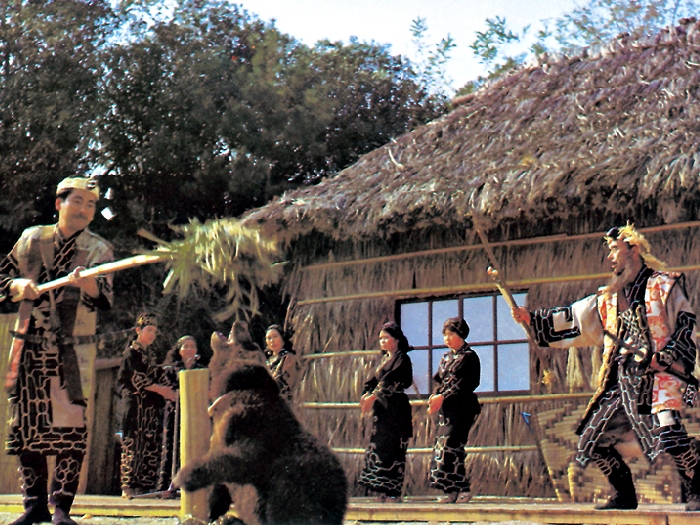

Во время проведения этого древнего и интересного обряда, проводятся традиционные ритуалы, устраиваются театрализованные представления, сопровождаемые музыкой, пением, танцами, переодеванием в различные костюмы. Есть даже особенный ритуальный танец с семью стрелами. Все дни восхваляют медведя и перекладывают вину за убийство зверя на ружье, а за поедание мяса — на ворон. Только потом варят и съедают медведя целиком.

Сам праздник начинается с инсценировки охоты с множеством правил. Для этого специально выращивают медведя до трехлетнего возраста. Затем справляют встречу. Раздается угощение. Чаще всего монеты, сладости. Наряжают и животное. На глаза и нос кладут серебряные монеты. Медведю надевают берестяной намордник. Медведица же получает на голову платок и бисерные украшения.

Поются песни с извинениями, что пришлось убить медведя. Даже приносится жертва в виде олененка. Количество песен всегда нечетное. В песнях хвалят медведя, как представителя рода целого народа. Существуют специальные песни, которые исполняют по этому поводу, в костюмах и масках зверей. Люди подражают их повадкам и пляскам. Вороны выступают в роли воров, которые хотят своровать мясо и душу медведя. Люди стараются защитить и не дать похитить бессмертную душу.

После песнопения начинаются спортивные соревнования и драматические инсценировки. Охотники соревнуются в метком попадании стелами в цель, приготавливают медвежье мясо для обеда с соблюдением правил и ритуалов, после чего начинается трапеза. Отобедав, люди собирают все кости, чтобы захоронить в специальном месте, веря, что медведь сможет возродиться вновь.

Шкура, часть морды, губы, череп — считаются священными и хранятся отдельно. На этом празднике можно не только посмотреть представление, но и купить много сувениров, которые изображают медведя. Для женщин интерес представляют украшения из бисера, связанные коврики, меховые изделия. Мужчин покорят ножи, которые имеют на ручках изображение тотемного животного, кожаные изделия ручной работы. Красивы также национальные костюмы. А какие маски можно найти и повесить для украшения интерьера своей квартиры! Для детей представлены игрушки в виде медведя.

В России медведя тоже почитают с давних времен. Есть даже восточнославянский праздник пробуждения медведя. Этот праздник был соединен с Масленицей. Но после принятия христианства празднование пробуждения медведя перенесли на более раннее время и перестали поклоняться этому зверю. 24 марта ходили ряженные в костюмах косолапого, которые делались из медвежьих шкур. Шло веселое гуляние со сжиганием чучел, катанием горящих колес и танцами настоящих медведей со скоморохами. Хозяин леса был похож на русского Бога Велеса или, как по-другому его называют, Волоса. Велес считался покровителем скота, был косматым и волосатым. Даже волхвы надевали на себя медвежью шкуру.

До сих пор осталась любовь у народа к этому красивому, могучему животному. Если представится возможность, то обязательно стоит поехать на фестиваль, который проводят народы орочей и удэгейцев. Сегодня это национальное гулянье превратилось в соревнование ловкости и силы, гонках на нардах, массовых плясках с пением, которые сопровождаются игрой на национальных музыкальных инструментах.

Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть об Олимпийском мишке — любимце народа, талисмане двух Олимпийских игр, проводимых в России в 1980 и 2014 годах.

Источник статьи: http://national-travel.ru/medvezhii-prazdnik

Медвежий праздник

У этого зверя множество имен — иносказательных, «зашифрованных», само название его – табу, усвоенное с детства. Ему поклоняются, его опасаются, его почитают как родственника. Имя его – МЕДВЕДЬ.

Каждый народ, делящий с ним свою территорию, целый пласт своей культуры посвятил этому опасному соседу. Устраиваемые в честь зверя медвежьи праздники крайне разнообразны. Особенно сложную структуру медвежий праздник имеет у обских угров – хантов и манси. Это яркое, красочное, многожанровое действо, увлекательное зрелище и в то же время древний обряд. На таком обряде, прошедшем в 2002 году в поселке Казым Ханты-Мансийского автономного округа, удалось побывать и экспедиции Института философии СО РАН.

У этого зверя множество имен — иносказательных, «зашифрованных». Само название его — табу, усвоенное с детства. «Дядя», «дедушка», «хозяин», или просто «зверь». Встретиться с ним в тайге — значит испытать судьбу и себя самого. Ему поклоняются, опасаются, его почитают как родственника. Каждый народ, делящий с ним свою территорию, целый пласт своей культуры посвятил этому опасному соседу. Имя ему — МЕДВЕДЬ.

Культ медведя можно обнаружить у народов Северной Америки, Западной и Восточной Сибири, Камчатки, Дальнего Востока. Устраиваемые в честь зверя — добытого на охоте или выращенного в неволе — медвежьи праздники крайне разнообразны и отличаются друг от друга так, как могут отличаться театральные постановки, сделанные разными режиссерами по одной пьесе. Но здесь режиссер — целый этнос, и непохожесть традиций тем сильнее, чем глубже различия между самими культурами народов. Особенно сложная структура медвежьего праздника — у обских угров, хантов и манси. Это яркое, многожанровое действо, увлекательное зрелище и в то же время древний обряд, отражающий представления человека о мире и своем месте в нем. На таком обряде в 2002 году в поселке Казым Ханты-Мансийского автономного округа удалось побывать и нам.

Угорский медвежий праздник включает в себя разнообразные жанры — медвежьи песни, песни духов, танцы, сценки — и длится от трех до семи ночей, в зависимости от того, медвежонок ли это, медведица или взрослый медведь.

Помещение, в котором собираются «танцевать зверя», очищают дымом чаги. Убранную украшениями шкуру вносят в зал и устанавливают на стол с угощениями в переднем углу. Теперь медведь — главное действующее лицо, виновник торжества. Это ему адресуются все песни и танцы, это перед ним часами стоят исполнители медвежьих песен, взявшись за руки.

Для неподготовленного зрителя выдержать три часа однообразного пения — испытание. Такая длина медвежьих песен неизбежна, ведь содержат они мифы о происхождении медведя, истории праздника и т. д. Эти песни, как и песни духов, песни-молитвы, на игрищах представляют сферу сакрального.

Сфера мирского представлена прежде всего сценками, которые, как правило, носят сатирический характер. Персонажи их прячут лица за берестяными масками. Участники сценки могут обличать и реальных людей, находящихся в зале, причем последние ни в коем случае не должны обижаться, иначе медведь накажет их за это.

Жертвоприношение оленя — неотъемлемая часть праздника. Его приносят в жертву духам в лесу, на священном месте. Теперь мясо можно съесть, но шкуру обязательно нужно поднять на верхушку священного дерева (трех берез, растущих из одного корня), где она и останется висеть. Это — финал: душа медведя вернулась к верховному божеству Торуму, праздник позади.

Можно говорить о том, что это была реконструкция: и обряд проводился в клубе, и костюмы исполнителей сшиты на фабрике… Но настоящим был медведь, настоящими были старики и их песни, неподдельной была реакция зрителей. А значит — традиция продолжается…

Фото автора — аспиранта ИФ СО РАН (Новосибирск).Фотографии подвергнуты художественной обработке

Источник статьи: http://scfh.ru/papers/medvezhiy-prazdnik/

Праздник медведей у манси

Этнографы, изучавшие историю, быт и нравы манси, столкнулись с интереснейшим мансийским фольклором — многочисленными мифами, легендами, преданиями, сказаниями и песнями. В них нашли отражение подлинные эпизоды жизни манси, их самые заветные мысли и мечты, миропонимание, хозяйственные заботы, социальная несправедливость и борьба бедных с богатыми. Фольклор, таким образом, явился богатейшим источником для воссоздания истории жизни племен манси. Он проливает свет и на обычаи и традиции современных манси.

У манси существует много сказаний-мифов о происхождении земли, солнца, луны, звезд, людей. Герои этих сказаний чаще всего боги и духи. По убеждению древних мансийцев, лес, горы, реки, озера населены многочисленными духами, обладающими сверхъестественной силой. Люди верили, что успех в работе, охоте и рыбной ловле зависит от этих духов. В мифах манси фигурируют и животные. И в первую голову медведь. Этот зверь издавна был окружен ореолом почитания. Люди перед ним трепетали, боялись его, но. всегда охотились за ним. Охотники-манси, живущие в лесах, до сих пор сохраняют обычай: убили медведя — гуляют, празднуют. Обряды сопровождаются игрой на музыкальных инструментах, ритуальными и развлекательными плясками, пением. Условно медвежий праздник состоит из нескольких частей: ритуальной, с соблюдением всех правил и запретов охоты или инсценированной охоты на выращенного для этого медведя (иногда — хранение медвежьей шкуры для праздника), с соблюдением правил, запретов и ритуалов свежевания его, доставки освежеванной туши и шкуры с головой в селение, где медведя встречали как гостя, одаривали его и угощали, извинительных обрядов (отведение вины за убийство на «русское ружье», а за поедание мяса — на ворон); воспевания зверя как предка рода, фратрии или родственника (медвежий фольклор); звериных и птичьих плясок, драматических сценок и инсценировок, в некоторых случаях — и спортивных состязаний; ритуального приготовления медвежьего мяса и трапезы; обрядов захоронения костей, черепа, призванных возродить медведя; хранения шкуры, черепа, норки (части морды), губ и лап в качестве священных. Существуют мифы о том, как зародились ритуалы медвежьего праздника. В эвенкийском мифе рассказывается о девушке, которая пошла в лес, упала в берлогу к медведю и провела там зиму. Весной она вернулась к родителям и родила медвежонка, которого они воспитали.

Позже девушка вышла замуж за человека и родила мальчика. Оба брата выросли и решили померяться силами. Младший брат — человек убил старшего — медведя. Умирая, медведь поведал, как надо на него охотиться и как хоронить. В мифе хантов и манси медведица, съевшая растение порше и родившая двух медвежат и девочку, говорит дочери: «Завтра придут люди. Меня, твоего брата и сестру они убьют, а тебя возьмут с собою. Когда люди будут варить мое мясо, ты, смотри, не ешь, а к ночи приходи к заднему углу дома». Так и случилось. В условленном месте девушка встретила мать-медведицу, которая три ночи наставляла ее, как надо себя вести и как поступить с мясом и костями.

Культ медведя (особое отношение, поклонение, служение ему) характерен для всех народов Севера, медвежий праздник — лишь для части из них. Условно можно выделить три основных варианта медвежьего праздника: 1 — общего характера (условно), свойственный северным якутам и др., 2 — обско-угорский (у хантов и манси), 3 — амуро-сахалинский (у нивхов, ульчей, удэгейцев, орочей, ороков).

Первый вариант наиболее ярко представлен у эвенков и кетов. Он приурочен к охоте на медведя, и главное в нем — трапеза. Медвежье мясо едят ночами в течение всего праздника (до трех дней), а в промежутках между приемами пищи устраивают танцы, игры, поют. У эвенков медведя убивал старший из охотников, а свежевал свойственник (нимак). Снимая шкуру с головы медведя вместе с шейными позвонками, приговаривали: «Дед (бабка), шубу снимать станем, много муравьев бегает, они кусаться станут». Отделяли сало, делили его между семьями, тушу доставляли в селение на нартах, которые затем ломали. В селении продолжали свежевать добытого зверя: отрезали голову, вынимали легкие, сердце, печень, глаза, вырезали уши, язык, нос, половые органы (их хранили до окончания праздника). Чтобы приобрести свойства медведя, нимак — родственник охотника — съедал сырое мясо. У большого дерева разводили костры. В первый день варили шейную часть. Молодежь играла, плясала и водила хороводы. В полночь «крик ворона» возвещал начало трапезы. Ели молча у костра и расходились. На второй день варили мелко нарезанные сердце и внутренности, в других котлах — мясо. Молодежь снова развлекалась, водила хороводы. После полуночи опять раздавался «крик ворона», все отвечали «птице», мазали лица сажей и, называя друг друга оли — ворон, садились вокруг костра. Нимак раздавал ложки и пускал сосуд с сердцем и внутренностями по кругу. Медвежье мясо ели, разойдясь по чумам. На третий день продолжали варить мясо и проводили обряды с головой, половыми органами медведя, мясо с головы съедали в полночь. Череп завертывали в бересту и хоронили. Шкуру медведя получал нимак (в ответ он дарил охотнику оленя), ее окуривали и хранили в семье вместе со святынями. Лапу вешали в чуме как талисман или отдавали шаману для изготовления колотушки.

У хантов и манси медвежьи праздники были не только спорадические (по случаю удачной охоты на медведя), но и периодические.

В далеком прошлом, когда убивать медведя, предка фратрии Пор, и есть его мясо запрещалось, очевидно, проводили только периодические праздники, на которые допускали лишь членов фратрии Пор. Со временем, когда запреты ослабли, на празднике позволяли присутствовать чужеродцам, а позднее — и иноплеменникам. Для возрождения зверя и отведения вины стали добывать медведя, съедать его мясо и проводить спорадические медвежьи праздники. Периодические праздники — «медвежьи игры» — устраивали зимой в течение семи лет, с последующим семилетним перерывом. Начинались они в декабре, с периода зимнего солнцестояния, а заканчивались в марте, в период весеннего равноденствия.

Сначала «играли» подряд четыре ночи, затем через 5 — 7 дней перерыва в течение января и февраля — по 1 — 2 ночи, по мере того как из окрестных селений собирался народ. В начале марта «играли» семь ночей, перед полнолунием «игры» завершались. Медведя представляла его шкура, которую обычно хранили в священном амбаре. Первая часть праздника включала песни, сказания о медведе и о происхождении людей Пор, танцы предков.

В «медвежьих песнях» рассказывалось о происхождении медведя, установлении обрядов. Затем следовала священная часть — «призывные песни» и «птичьи танцы», во время которых обращались к общим божествам, вызывали предков, мужчины исполняли танцы с саблями или мечами. Впрочем, песни и интермедии также поручали исполнять мужчинам, одетым в специальные костюмы (лисицы, петуха, журавля и др.), с берестяными и деревянными масками на лицах. Костюмы и аксессуары праздника (сабли, мечи и др.) хранили в священном амбаре или в специальном общественном доме — «танцевальной избе». В последнюю ночь праздника разыгрывали священные представления, изображая главных духов -Большого духа, Калтащ-экву, Мир-Сусне-хума, исполняли посвященные им танцы. Традиционные пляски и интермедии изображали противоборство медведя, предка фратрии Пор, и Журавля, представляющего фратрию Мось.

На медведя и всех присутствующих нападали также комары, филин, огненная лисица, ворон. Танец огненной лисицы исполняли в зимней одежде, к которой привязывали хвост из соломы. Во время танца хвост поджигали — это должно было привести к очищению помещения и участников праздника.

Танцевали и пели под аккомпанемент пятиструнного музыкального инструмента сангультапа. Заключительный эпизод праздника — приход семи лесных духов — мэнквов (духи фратрии Пор) за искупительной жертвой в виде двух деревянных фигурок мужчины и женщины. Их уносили в тайное святилище и сжигали. Позднее этот обряд принял форму кукольного представления. Куклы выступали антагонистами медведя, и гибель куклы, которой заканчивался спектакль, воспринималась как искупительная жертва. Если убивали медведя, то медвежий праздник обских угров длился пять ночей, если медведицу — четыре, а если медвежонка — то 2 — 3 ночи (столько же исполнялось и «медвежьих песен» в начале праздника).

Спорадический праздник являлся сокращенным вариантом периодического. В нем было больше развлекательных элементов. Когда тушу медведя привозили в селение, устраивали обряд очищения: летом всех обливали водой, зимой обсыпали снегом.

Праздник проходил в доме охотника, добывшего медведя. Шкуру с головой и лапами укладывали в переднем углу на столе в жертвенной позе — голова положена на вытянутые лапы. Голову медведицы покрывали платком, на глаза клали кружки из бересты или монеты, лапы украшали кольцами, ленточками. Перед головой ставили угощения, фигурки из теста, изображавшие жертвенных оленей (раньше приносили в жертву оленей и лошадей), для окуривания — дымящуюся чагу. Все, кто приходил на празднование, кланялись медведю, целовали его лапу (женщины — через платок). На празднике пели песни о медведе, его жизни в лесу, о том, как его добывали. Важное место занимали обряды «отречения»: охотники обращались к медведю и говорили, что они не виноваты в его смерти.

Сначала вина отводилась на членов фратрии Мось, позднее — на иноплеменников («виновато русское оружие»). В течение нескольких ночей исполняли медвежий фольклор, танцы, песни и представления — инсценировки в масках (тули лап). Они имели как сакральное, так и развлекательное значение. Все роли, в том числе и женские, исполняли мужчины. Женщины танцевали, закрыв от медведя лица и руки большим платком.

Назидательно-сатирический характер носили сценки, изображавшие хвастунов, трусов, воров, лентяев, нерях. Объектом интермедии мог стать любой человек, в том числе присутствующий на празднике. Никто не обижался на актеров. Тем более что всем известные актеры были как бы анонимны: когда после представления и переодевания они возвращались в дом, хозяин спрашивал их: «Люди здесь веселились, где вы были весь вечер?» На что они отвечали: «Нам это совершенно не известно: мы все время крепко спали».

Кульминация праздника — представление с тряпичными куклами, укрепленными на ногах лежащего на спине артиста, либо с деревянными фигурками, которыми управлял музыкант, играющий на сангультапе. Мясо медведя ели лишь в последнюю ночь праздника. Варили его только мужчины, в особом месте и в специальных котлах. Ели руками или особыми палочками (нельзя было использовать металлические предметы), кости разделяли по суставам. Мужчины ели мясо от передней части туши, женщины — от задней. (Голову, лапы и сердце варили мужчины позже, в лесу, и ели отдельно). Во время еды каркали по-вороньи, отводя от себя вину. Говорили: «Вороны пришли, вороны едят». Очищались: обливались водой, зажигая стружки, ртом захватывали пламя, проводили руками над огнем, лезвием ножа постукивали по зубам. После этого человек с горящим трутом обходил все углы жилища и кричал по-птичьи; открывал дверь, «выгоняя» птиц на улицу, — дом очищался от нарушителей запрета. Затем гасили свет и делали вид, что засыпают. Раздавался голос: «К верхнему духу поднимается» (медведь).

Кости медведя хоронили в лесу или озере, череп вешали на высокий пень или хранили завернутым в платок в священном сундуке.

Амуро-сахалинский медвежий праздник также устраивали периодически или по случаю удачной охоты на медведя. Наиболее ярко он представлен у нивхов. В охоте на медведя участвовали члены рода во главе со старейшим охотником. Он садился на спину убитого медведя и кричал: «У-у-у-у!» три раза, если убит был самец, и четыре — если медведица. Чтобы задобрить зверя, в его левое ухо клали табак. Освежевав тушу, доставляли в селение — везли головой вперед, предупреждая сородичей криком. Женщины встречали медведя игрой на музыкальном бревне. Тушу клали в амбар, шкуру с головой — на помост, где уже хранились кости, черепа, половые органы добытых ранее медведей. Тут же складывали охотничье снаряжение. Ставили всевозможные угощения, жареное мясо медведя раздавали присутствующим. Трапеза сопровождалась игрой на музыкальном бревне.

Медвежий праздник народов Севера соединил в себе элементы тотемизма (обряды возрождения медведя — предка и хозяина зверей) и промыслового культа. В нем также нашел отражение широко распространенный миф об умирающем и воскресающем звере.

Источник статьи: http://classicexpeditions.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8/

.jpg)

.jpg)

.jpg)