Праздник народов севера эвенков

Живые традиции народов России запись закреплена

ПРАЗДНИК «ЭВИДЕК» – ОБРЯД ВСТРЕЧИ СОЛНЦА ПО ЭВЕНКИЙСКОМУ ТРАДИЦИОННОМУ КАЛЕНДАРЮ

В дни летнего солнцестояния с 21 по 24 июня эвены проводят главный календарный праздник «Эвидек» — праздник Нового Солнца и Нового года. Этот цикл обрядов связан с их хозяйственно-бытовой деятельностью: рыболовством, оленеводством. Ритуальные действия обряда: танец по кругу (по солнцу) «Кын’гылн’ы», ритуальные действия с огнем (очищение). В этот период эвены встречаются со своими родичами, угощают друг друга ритуальными блюдами, веселятся и проводят различные ритуальные игры. По традиции, во время празднества, было принято девушкам приглядывать себе женихов, а юношам невест. После этого праздника часто совершали свадьбы.

Эвены — народ родственный эвенкам, происхождение которого также связано с освоением тунгусскими племенами Восточной Сибири и этнокультурным взаимодействием с автохтонным населением.

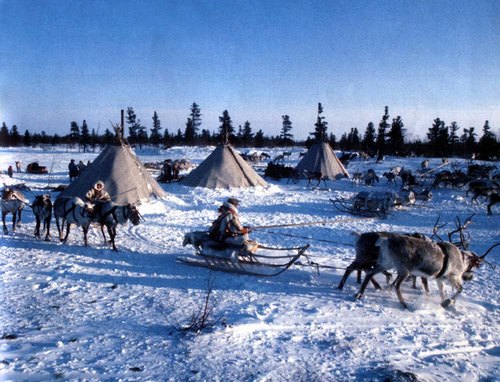

Эвены – представители коренных малочисленных народов Севера, которые проживают в Хабаровском и Красноярском краях, в Магаданской области, в Якутии, на Чукотке и Камчатке. Эвены – это одна из уникальных этнических групп, сохранившая до нынешних дней кочевой образ жизни, язык, относящийся к тунгусо-маньчжурской группе, традиции и обычаи.

Традиционные занятия эвенов — охота и содержание оленей, которых они использовали для верховой езды и под вьюк. Культура эвенов близка эвенкийской, вместе с которой она образует мощный неповторимый пласт в культурной традиции народов Северной Азии.

Народное творчество эвенов многообразно и уникально, оно отражает трудолюбие, неиссякаемую волю и желание народа сохраниться на земле, его богатый духовный мир, тесную связь с окружающей средой и донесла до наших дней элементы древней языческой культуры.

Материальная и духовная культура прошлых и нынешних поколений неотделимы между собой и уходят корнями в глубокую древность. Человек и Природа, Искусство и Природа – неразрывное целое. Природные северные условия определяют ряд особенностей кочующего народа. Их жизнь протекает на огромных пространствах с непонятными для непривычного глаза ориентирами, условиями, требует в качестве необходимого условия способности человека выживать в этих экстремальных условиях, ориентироваться в пространстве в любую погоду.

Человек опирается не только на свой богатый опыт: умение читать следы зверей, знание повадок животных и привычных мест их обитания, но и на собственный, чувственный, эмоциональный мир, который помогает проникнуть в психологию животного, учитывая его характер, своеобразно перевоплощаться в него, соображать, как мог бы «соображать» отыскиваемый или преследуемый им зверь. В этом случае в силу вступает не только личный опыт человека, но и опыт многих поколений, запечатленный в народном творчестве – мифологии, сказках, обычаях и традициях северных народов.

К первой половине XIX-го и в начале XX-го веков эвены сумели сохранить в своем творчестве этнические традиции, проявившиеся в исключительной зрительной памяти, наблюдательности, способности художника охватить наиболее характерное и передать его в развитом чувстве цвета.

Впервые фольклорный праздник «Нургэнэк» (с эвенского языка «Праздник танца») проводился в июне 1989 года и, с тех пор этот праздник проходит ежегодно. Если первые праздники включали в себя в основном театрализованные действия, концертные программы и конкурсы для команд, то жители сел Эссо и Анавгая становились потенциальными зрителями. И, как положено, в памяти зрителя не остается каких-либо впечатлений.

Анализируя прошедший праздник, организаторы старались что-нибудь изменить в лучшую сторону, чтобы после каждого праздника оставались в памяти только позитивные воспоминания.

Праздник «Нургэнэк» длится не менее 3-х дней. В программу входят обязательные мероприятия: детский фольклорный праздник «Нургэнэкэкэн» в детском саду «Родничок» с различными темами («Веселая камлеечка», «Здравствуй, Нюльтен! (Солнце)», «Колокольчики детства», «Цветы жизни», «Папа, мама плюс Я», конкурс воспитанников «Мут дю» (Мой дом), выставка изделий декоративно-прикладного искусства, национальные танцевальные марафоны, командные состязания («Дюлипки», конкурс костровищ, семейные конкурсы и т.д.) и обязательное угощение ухой или оленьим супом и чаем с лепешками.

В 2001 году организаторы праздника возродили обряд встречи Нового Солнца и Нового года, используя материал преподавателя Якутского государственного университета Анатолия Алексеева.

С давних пор у эвенов существовала традиция в пору пробуждения природы организовывать встречи родственников с песнопениями, угощениями, игрищами. Со встречи родственников в мае начинался целый цикл весенне — летних праздников. Он продолжался до окончания летнего солнцестояния. Завершал его главный календарный праздник «Эвидек» — праздник Нового Солнца и Нового года, происходил он с 21 по 24 июня.

Праздник начинается с проведения обряда очищения по эвенскому обычаю, который в стародавние времена проводили эвенские шаманы. Их задачей было очистить, отделить души соплеменников от различных болезней и скверны. Каждый человек, чтобы предстать перед новым Солнцем и Верховным божеством с чистой душой, поджигает веточку можжевельника и обкуривает себя, затем веточку бросает в огонь, перешагивает его и отряхивается. Только в этом случае у него, у членов его семьи и рода все будет благополучно. Можжевельник, по представлениям эвенов способен изгонять болезни, злой дух, нехорошие помыслы из человека.

После обряда очищения под звуки бубнов все участники направляются к большой поляне, где начинается празднество.

В полночь начинается ритуал встречи Нового Солнца и Нового года. Для проведения обряда должно быть выбрано место, чтобы рядом стояли две лиственницы. Два дерева означают священных птицу-мать и птицу-отца. Между ними натягивается веревка – гилбэр, на которую прежде чем привязать разноцветный лоскуток материи надо загадать самое заветное желание с надеждой его исполнения в Новом году, и оно должно обязательно исполниться. По представлениям эвенов, эти две лиственницы и гилбэр символизируют небесные ворота, открываются они только с 21, 22, 23 и 24 июня – в дни солнцестояния. Возле священных деревьев разжигаются два ритуальных костра и женщины подкладывают в огонь веточки можжевельника, дым которого очищает от скверны.

По древним верованиям эвенов, огонь является воплощением доброго духа, семейного счастья и благополучия. Культ огня, очага широко распространен у народов Севера. Функции очага – отопление и освещение жилища, приготовление пищи, защита от диких зверей – обусловили особое отношение к нему как к сакральному центру жилища. В прошлом очаг у народов Севера имел открытую форму, и хранительницей очага считалась женщина. Многие народы Севера традиционно добывали огонь трением.

Огонь – главная семейная святыня – широко использовался в семейных обрядах. Домашний очаг стремились постоянно поддерживать. Во время перекочевок эвенки и эвены перевозили его в котелке. Правила обращения с огнем передавались из поколения в поколение.

Огонь очага берегли от осквернения, запрещали бросать в него мусор, шишки («чтобы не залепить бабушке смолой глаза» – эвенки), касаться огня чем-либо острым, лить в него воду. Почитание огня перешло и на предметы, имеющие с ним длительное соприкосновение, – крюк над очагом и некоторые виды посуды.

Народы Севера считали огонь живым существом, имеющим душу. Дух-хозяин огня представлялся чаще в виде старой женщины, у якутов, якутизированных эвенков, эвенов, отчасти долган – в виде старика, иногда с семьей. Духа-хозяина огня, покровителя домашнего очага, семьи, рода постоянно «кормили» кусочками лучшей пищи и вином, к нему обращались с различными просьбами.

На свадьбах молодую жену, вводя в дом мужа, обводили вокруг очага: она «кормила» огонь, прикасалась к почитаемым предметам, имеющим к нему отношение. Культ огня неотделим от культа предков.

Перешагивая через первый ритуальный костер, прощаемся со старым годом, оставляем в огне свои невзгоды. Перешагнув второй ритуальный костер, переходим к рождающемуся Новому году. Это означает пробуждение природы, а с ней и обновление жизни человека, рождение лучших надежд.

Все участники обряда мысленно обращаются к Солнцу: «Пусть Новый год принесет мне счастья. » Подходят к гилбэр и привязывают свой лоскуток, загадывая заветное желание.

Потом все берутся за руки и образуют большой круг: круг символизирует Солнце, а руки — его лучи. Эвенский круговой танец «Кын’гылн’ы» посвящается Новому Солнцу и Новому году.

По всей поляне горят костры, у которых суетятся хозяева. Каждый хозяин приглашает гостей к своим кострам, чтобы гости отведали угощения. По древним поверьям, если у твоего костра побывает больше народу, то Новый год будет благополучным.

На рассвете гилбэр с желаниями обвивают вокруг ствола лиственницы, так как сила и энергия дерева будет способствовать исполнению заветных желаний участников ритуала.

На празднике всегда присутствует много молодых девушек, и в праздничные дни наступает пора для юношей выбрать невесту. Если молодой человек, сделал свой окончательный выбор, то он должен подать особый знак — коснуться рукой девушки и пригласить ее на национальный танец «Кын’гылн’ы», участвовать в игрищах рядом с ней.

В зимнее время женщины и девушки в преддверии весенней встречи шьют или дополняют новыми украшениями свою праздничную одежду. Основной функцией эвенской одежды была естественная практическая направленность – защита от холода, снега, дождя. Так же одежда защищает человека от нежелательных воздействий не только природной среды, но и от злых глаз.

Одежда еще выполняет знаковую систему, позволяющую различать людей по полу, возрасту, а также по территориальной, родовой, этнической, религиозной и социальной принадлежности. Во время праздников, когда все одеты в национальные костюмы, можно четко отличить эвенов: из какого они стойбища, района или региона.

Эвенская одежда различается и по назначению: ритуальная, праздничная и будничная. Так же существовали одежды для погребальных обрядов, свадебных обрядов, обрядов кормления огня, обрядов прощания с родной землей, обрядов встречи со священным местом.

Эвенская одежда еще раскрывает душу человека. Поэтому женщины за изготовлением и украшением костюма все время напевают какую-нибудь мелодию. Песни бывают разные, в зависимости от того, какой костюм шьют и какое у него предназначение. Мелодии могут быть веселые, праздничные, или песни-воспоминания о ком-то, песни — плач, когда вспоминают умерших сородичей.

Эвенский фольклорный праздник «Нургэнэк» и обряд встречи Эвенского нового года (Нового Солнца и Нового года — Эвидек) в 2009 году получил статус краевых праздников Камчатского края.

Банаканова Л.Е. Камчатский центр народного творчества.

1. Краски северного сияния в узорах мастериц: (Прикладное искусство эвенов Березовки) / Авт.-сост. М.Е.Роббек. — Новосибирск: Наука, 2004.-88с.- (Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов СС и ДВ: Т.4).

2. Экспедиция В.И.Иохельсона, МАЭ, колл. 4404-194.

3. Новикова К.А. Эвенский фольклор. Магадан, 1958

Источник статьи: http://vk.com/wall-144961270_4370

Праздники народов Севера

Народы Севера длительно время были вне влияния европейской цивилизации. Из-за своеобразного уклада жизни, у них сложилось свое понятие о жизни на земле и свои устои.

И главную роль в этом играла их сложившаяся веками языческая религия. Большое доверие и даже страх чукчи всегда испытывали к жрецам языческой религии — шаманам.

Для повышения своего авторитета и влияния на своих односельчан, шаманы выработали определенные ритуалы на многие случаи жизни.

Особенности праздников Севера

Этому способствовало то что из-за отсутствия письменности, все мифы об истории чукчей хранились в памяти у шаманов и передавались по наследству. Это послужило появлению в их жизни особенных ритуальных праздников связанных с временами года.

Вследствие особых климатических условий Крайнего Севера род деятельности чукчей разделился на две ветви. Одни племена занимались оленеводством, другие рыболовством. Это сыграло решающую роль как на их жизненном укладе, так и на их традициях, в том числе и на ритуальных праздниках. У чукчей оленеводов основными и наиболее красочными праздниками в течение года являются несколько таких.

Пэгытти

Пэгытти — чукотский Новый год, проводится в дни зимнего солнцестояния, 21 — 22 декабря, когда в созвездии Орла восходит звезда Альтаир. На чукотском она называется Пэгытти. Оленные люди издавна считали что небесные светила влияют на жизнь людей. И именно эта звезда почиталась у них больше остальных. До сих пор у чукчей принято умиротворять восходящую звезду Пэгытти жертвоприношением, что бы они могли благополучно пережить наступающую зиму. Для этого режут самого большого оленя и отдельную миску наполняют кровью и жиром. разжигают жертвенный костер, исполняют ритуальные песни и речитативы с просьбами о лучшей жизни. Шаманы исполняют ритуальный обряд.

При этом принято загадывать желания. Праздник сопровождается обильным угощением. После этого ночь начинает укорачиваться, а день расти. Праздник обычно проводят сообща, собираются люди из нескольких стойбищ.

Килвэй

Килвэй — это Праздник рождения телят. Проходит он в мае месяце, когда появляются на свет оленята. Само слово Килвэй произошло от «килкин» — пуповина и «вэнтыги» — освобождение, что вместе означает «освобождение от пуповины». Это праздник перехода маленького оленя к самостоятельной жизни.

Еще зимой во время праздника Пэгытти специально для праздника Килвэй забивали самого упитанного оленя. Его тушу освобожденную от внутренностей, без головы и ног, замораживали и берегли до мая. Вот из этого размороженного мяса женщины готовят к праздничному столу ритуальную еду. Дробят и варят кости, из полученного костного жира готовят блюдо таляпалгын. Из вареного мяса грудинки блюдо мачо. Из свежего щавеля — варят рымавыт. Делают оленью колбасу. Из зелени мастерят фигурки оленей с рогами. Фигурку оленя и оленью колбасу укладывают на специальный ритуальный поднос. Голову с рогами и ноги откладывают отдельно, в стороне от чума, это угощение для духов покровителей охотников.

После рождения олененка у оленихи на 3-й день отпадают рога. Эти рога собирают к празднику. Именно поэтому Килвэ еще называют Праздником Рогов. В день праздника, до восхода солнца на подготовленном заранее месте, на ивовые кусты укладывают рога разветвлением в сторону от яранги. На них кладут шкурки молодых оленят, а сверху семейные амулеты. Между горкой рогов и ярангой разжигают ритуальный костер. Женщины выносят из яранги на доске для выделки шкур горячие оленьи уши и ритуальный поднос. Этим ритуальным блюдом «угощают» всё что находится здесь и вокруг: горящий костер, семейные амулеты, оленьи рога, кусты ивы, небо и солнце. Всему миру вокруг посылают просьбы и желания. Обычно в празднике участвует шаман который руководит всем обрядом, совершает ритуальный танец и выкрикивает заклинания.

Выльгыкоранматйэмын

Выльгыкоранматйэмын — это праздник осени, Праздник «молодого оленя». В сентябре стадо возвращается с летних пастбищ и проходит забой молодого оленя, оленя с тонкой шерстью. К этому празднику женщины стойбища готовят растительную еду, собирают листья. В день когда приходит стадо, мужчины на доску для разделки шкур укладывают пласты дерна и на них разводят жертвенный костер. Когда костер разгорится, двое мужчин берут доску на которой горит костер и с криками «Оэй! Оэй!» сбрасывают пласты дерна с горящим костром по направлению стада. Женщины бросают в сторону стада горящие угольки из костра, а дети стреляют их лука горящими стрелами. Этот ритуал с огнем якобы охраняет стадо от напастей. Старшая в роду женщина горящими ветками обмахивает оленеводов. Так сжигают — усталость и отгоняют злые духи.

Затем приносят жертвоприношение — забивают оленя. Но прежде чем забить оленя, обращаются к солнцу. Под тушу убитого оленя подкладывают зеленые ветви ивы. После чего «поят» тушу жертвенного оленя. Около забитого жертвенного оленя проводят ритуал «помазанье кровью». Кровью оленя мажут лоб, щеки, ладони, а иногда и другие места что бы отогнать злых духов и что бы дети не болели. Это так же считается знаком верности оленеводству.

Из туши оленя вырезают самые лакомные куски, ложат на специальное блюдо, нарезают кусочками и готовят жертвенное блюдо «инэнинтыткуркын». Рядом со входом в ярангу разводят костер на котором жарят печень, губы, копыта, и здесь же едят. Ребра сжигают в костре. После того как костер прогорит, на его месте садят куст ивы. Его укрывают так называемой «земляной ярангой». Есть примета, по которой если весной куст зазеленеет, то значит род жителей стойбища не угаснет, а наоборот будет процветать. Праздник Выльгыкоранматйэмын продолжается два дня. В эти дни важенок, у которых нет телят, забивают. Это делают под звуки бубнов и под камлание шамана.

Тыркыльыкоранмат

Тыркыльыкоранмат или День быка. В основу этого праздника положен обряд Благодарения — Мнэгыргын. В этот день позади яранги режут специально выбранного жертвенного оленя — рымнэвьё. Кровью убитого оленя мажут нарты, вход и основу яранги, семейные охранители рода и амулеты. Варят мясо оленя в большом котле и раскладывают по средине яранги на шкуре. Голову жертвенного оленя рымнэвьё ложат на священную доску – огниво. Вход в ярангу завешивают шкурами. Хозяева и гости располагаются вокруг. Разводят священный семейный огонь. На огне сжигают кусочки еды, тем самым «подкармливая» священный огонь. Хозяин или шаман стуками в бубен призывает духов предков и духов тундры на пиршество. Присутствующие поют песни и исполняют ритуальные танцы.

Танцы посвящают своим богам Наргынэн, Вагыргын, Яйвачвагыргын. Считается что под эти песни и танцы добрые духи тундры, неба и воды прилетают в ярангу и принимают Обряд Благодарения. После пиршества принято духов выпроводить их яранги. Для этого стучат в бубен, выкрикивают «Эк! Эк!» и танцуют «Пучъэнимо» — очищение с одежды остатков зла.

Со стороны это выглядит несколько комично, потому как у танцующих руки болтаются вдоль туловища, а в такт ударом бубна, танцующие на полусогнутых коленях качаются из стороны в сторону. Но что поделать, таков обычай.

У чукчей морских охотников есть свои праздники. Основные из них это: Праздник кита, Первый спуск байдары и Праздник моржа. Это тоже культовые праздники в знак благодарности за успешную охоту.

Польа

Польа — Праздник Кита, самый известный и яркий праздник все жителей побережья Северного Ледовитого Океана. Проводится в конце августа, сентябре. Принято накануне праздника встречать на берегу байдару с посланцами охотников о удачно добытом ките. В их честь разжигают костер, угощают и слушают их рассказ об удачной охоте. Прибытия охотников ожидает все поселение. Когда прибуксируют кита к берегу, их встречает старшая женщина в поселке — хранительницы национальных традиций. Под её руководством девочка с ритуальным деревянным блюдом проводит ритуал поения морского зверя. Всем миром Тушу кита выволакивают на берег. Потом охотникам дают специальные ножи, и они отрезают от туши кита полоски кожи и раздают их мальчикам будущим охотникам.

В разделке кита участвует все мужское население. Тушу кита обрезают так, что на берегу остается только его скелетный остов.

Все охотники приходят так называемый благодарственный обряд. Специально выбранное место устилают шкурами моржей. Из пластов снега с одной стороны возводят стенку. Устанавливают колья, на которых ложат весла, а сзади руль от байдары, делают, так сказать, символ байдары на суше.

Присутствующие начинают выкрикивают «О-ок-ок»«, и в круг выходят женщины в национальных одеждах с повязками из белых горностаевых шкурок поверх распущенных волос. Женщины воспроизводят охоту на кита в так называемом сидячем танце. После чего такой же танец исполняют и охотники. Это по сути своеобразное соревнование, победителям которого вручают призы. Во время праздника устраивают различные состязания: гонки на байдарках, перетягивание, чтение сказок о ките, различные байки охотников, бег наперегонки, борьба, стрельба, гонки на собаках.

Атыгак

Атыгак — Праздник спуска байдары на воду или праздник начала весенней охоты. Проводится в начале лета, когда начинается сезон охоты на морских животных. В семьях где есть байдара её несут на берег, приводят в порядок и спускают на воду. В празднике участвуют все родственники и соседи.

Мужчины занимаются лодкой, а женщины готовят еду: варят мясо, делают котлеты из мяса, и жира нерпы. Затем взрослые члены семьи совершают магический обряд — раскрашивают себе лица сажей, рисуют на лице несколько линий сажей вдоль носа, под глазами и на подбородке.

Потом идут на берег моря и приносят приготовленную еду. Владелец байдары режет мясо на мелкие кусочки и бросает их в море, делая жертву духам ветра и хозяину морских зверей. Часть мяса бросают в костер — это жертва духу огня. Так они привлекают себе удачу на охоте.

Наскуныхкылык

Наскуныхкылык — Праздник моржей, проводится в конце июля, когда начинаются сезон штормов и заканчивалась охота на моржей. В это день из ледника вынимают заготовленную тушу моржа. Приглашают шамана, который проводит обряд камлания, он выполняет ритуальный танец и бъет в бубен, созывая на угощение духов, которые сберегают охотника и приносят ему удачу. Потом Хозяин относит часть приготовленной еды на берег моря и бросает ее кусочками в воздух и в воду со словами: «Собирайтесь сюда все и кушайте!» Процесс разделки туши моржа довольно сложный и поэтому этому обучают детей с малых лет и уже юноши могут это делать самостоятельно.

Мясо делят между родственниками, а череп моржа относят на жертвенную скалу «хозяйке морских зверей». Все семьи гуляют по очереди, приглашая к себе всех жителей поселка.

И хотя все праздники имеют культово — магическую основу, праздники постоянно присутствуют в быту народов Севера. Особое значение в этом играли и играют танцы. Танцы чукчей, якутов, коряков, эскимосов это своеобразные произведения народного искусства. Они приняты во всех случаях жизни. И при рождении, и на проводах ушедших в мир иной, и во время любых торжеств, будь то свадьба, удачный торг или договор.

Северные танцы это настоящее театрализованное представление. В них выражают и картины охоты, и трудовой процесс, и повадки животных и птиц. Широко известны такие танцы, как «Охота на кита» и «Танец ворона». Все танцы исполняют под звучание бубна и ритмическое пение. И хотя эти традиции уходят корнями в далекое прошлое, нынешнее поколение старается сохранить их, записывая на аудио на видео. Ну а некоторые музыкальные коллективы с успехом гастролируют с концертами во многих странах мира.

Источник статьи: http://national-travel.ru/prazdniki-narodov-severa

.jpg)

.jpg)