- Свистопляска и «хлыновское побоище»: в память о какой воинской ошибке русские совершали этот обряд

- Веселая и печальная Свистопляска

- Хлыновское побоище

- Забытый и возрожденный праздник

- Свистопляска – смерть, веселье и молебен. История самого популярного праздника старой Вятки.

- Свистунья — праздник со страшной историей

- В темноте все враги

- Шарыши и шишки

- Молодецкие забавы

Свистопляска и «хлыновское побоище»: в память о какой воинской ошибке русские совершали этот обряд

Наверняка слово свистопляска знакомо каждому. Его чаще всего используют для обозначения суматохи или разгула. Однако когда-то так же называли дни поминовения погибших воинов Вятки. Многие из них нашли свою смерть в ошибочном сражении с собственными союзниками-устюжанами.

Веселая и печальная Свистопляска

Как утверждает автор книги «Зловещие мертвецы и заложные покойники» Дмитрий Зеленин, свист в языческие времена являлся своеобразным оберегом от нечистой силы. Именно поэтому, по словам Зеленина, свист оказался и наиболее устойчивым способом поминовения усопших. Действительно, свист играл важнейшую роль в так называемой Свистопляске, празднике, отмечавшемся в городе Вятке (некогда Хлынов, теперь Киров). Свистопляска, праздновавшаяся в четвертую субботу после Пасхи, состояла из двух непохожих друг на друга частей. Сперва в часовне, располагавшейся возле Раздерихинского оврага, проводилась панихида (церковная служба по умершим), а уж после начиналось настоящее веселье.

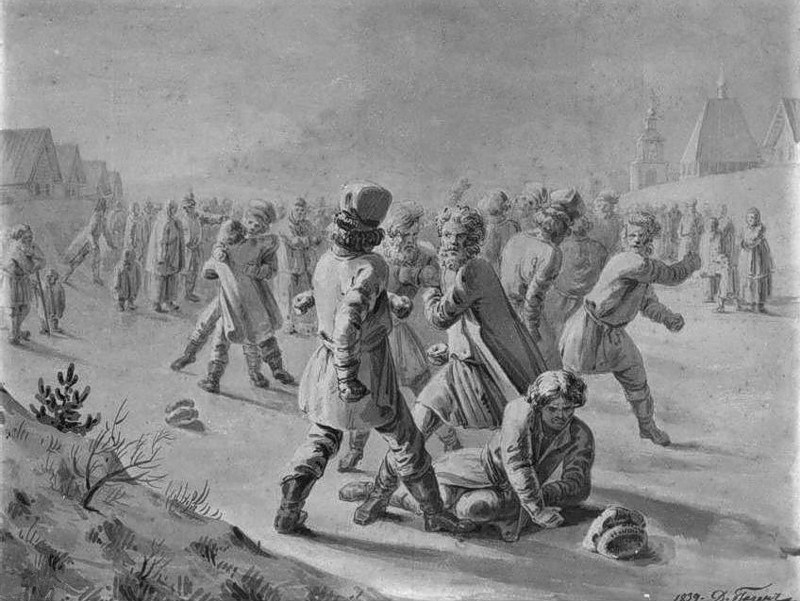

Если верить Х. Вальтеру и В. М. Мокиенко, авторам «Большого словаря русских прозвищ», так как, согласно языческим обычаям, поминовение усопших сопровождалось свистом и плясками (отсюда и название), именно в дни празднования Свистопляски устраивались ярмарки, где мастера выставляли на продажу дымковские игрушки-свистульки. Местные жители с удовольствием их приобретали, громко свистели, пели и вообще всячески шумели. Вятские мужики устраивали традиционные кулачные бои, иногда стенка на стенку, метали глиняные ядра. Подобное чередование скорби и веселья, присущее языческим обрядам, и свидетельствует о древнем, архаичном характере Свистопляски.

Хлыновское побоище

О ком же так скорбели жители Вятки? Максим и Марина Соколовы в своей книге «Декоративно-прикладное искусство» описывают события, предшествовавшие не только появлению Свистопляски, но и возникновению дымковской игрушки. Точная дата трагедии не установлена, но предположительно все случилось в XIV-XV веках. Тогда Хлынов был осажден новгородцами. Хлыновцы попросили помощи у своих давних союзников – жителей Устюга. Те с радостью откликнулись и под покровом ночи пришли в Хлынов. Однако местные ударились в панику и в темноте приняли подмогу за новгородцев. Резким свистом хлыновцы подняли тревогу и вступили в бой с, как они думали, незваными гостями.

Когда все разъяснилось, горожане вместе с устюжанами прогнали настоящих новгородцев. Вот только во время ошибочного сражения полегло немало как хлыновцев, так и их помощников. Как пишет в издании «Неизвестный Хлыноff» Александр Балыбердин, несмотря на то, что достоверных письменных доказательств или иных свидетельств «хлыновского побоища» до сих пор не обнаружено, кировчане верили (и продолжают верить) в то, что погибшие в бою вятичи погребены в начале того самого Раздерихинского оврага. Для поминовения усопших и стали изготавливать игрушки-свистульки. А куклы из глины, расписанные разными красками, по одной из версий, в ту пору символизировали оставшихся после побоища вдов.

Забытый и возрожденный праздник

Однако постепенно, как отмечает в издании по краеведению «Приволжье» Денис Фокин, ритуальный смысл Свистопляски забылся. В 1888 году праздник и вовсе поменял свое название на Свистунью, а через 2 года превратился в развлекательную ярмарку, на которую приводили детей. Последнее неудивительно: на время празднества в Вятке устанавливались балаганы, где торговали сладостями и упомянутыми дымковскими игрушками. Глиняные шары и свистульки мастера изготавливали тысячами, стоили они очень дешево, а потому их мог позволить себе практически каждый. Вот только первая часть Свистопляски, которая сопровождалась панихидой по погибшим в «хлыновском побоище», канула в Лету.

В наши дни отдельные элементы празднования Вятской Свистуньи начали возрождаться. Правда, теперь древний праздник ассоциируется у кировчан с Днем города, проводимым 12 июня. К тому же место кулачных боев в Свистопляске, которой в 2010 году вернули статус праздника, заняли «рыцарские турниры» любителей «исторического фехтования». По крайней мере так утверждает Александр Балыбердин. Балыбердин не без сожаления пишет о том, что панихида по погибшим вятичам сегодня находится на периферии праздника. Впрочем, память о предках еще жива. Например, в городе Котельниче совершается «всемирная панихида» над ямой, в которой якобы похоронены воины, павшие в борьбе с новгородцами, а на местном кладбище продаются пищали, дудки и рожки.

Источник статьи: http://cyrillitsa.ru/tradition/141325-svistoplyaska-i-khlynovskoe-poboishhe.html

Свистопляска – смерть, веселье и молебен. История самого популярного праздника старой Вятки.

Ежегодные дни города в последние десятилетия превратились для кировчан в совершенно обыденную традицию, разбавленную лишь приглашенными звездами эстрады и масштабом салюта. Однако этот праздник довольно молодой, и его привычные нам ритуалы начали формироваться только в 70-80-е годы прошлого века. В тоже время праздники старой Вятки оказались в советское время безвозвратно утрачены, хотя по масштабу торжеств с популярными ныне днями города легко могла бы сравниться Свистопляска – самобытный вятский праздник, имевший глубокие исторические корни, упиравшиеся в легенду о, якобы, «случайном» убийстве вятчанами своих друзей-устюжан в Раздерихинском овраге в начале XV века. Почему кровавая битва дала городу уникальный веселый праздник, что на самом деле произошло в овраге, и почему дореволюционное общегородское веселье было настолько жестоким — попытаемся разобраться в этом тексте.

Легенда о «случайном» убийстве

Уникальность праздника Свистопляски в том, что она опиралась на довольно известные, хоть и окутанные тайнами события вятской истории. Кто конкретно был автором легенды о «битве своя своих не познаша» — до сих пор является загадкой. Однако само сказание и по сей день остается самым популярным вятским мифом. В кратком изложении он звучит следующим образом. В начале XIV века (в разных источниках фигурирует 1418 либо 1421 годы) отряд устюжан выступил на помощь Хлынову, осаждённому татарами. Союзные войска подошли к городу в ночной темноте. Наши предки не ожидали столь быстрой и решительной помощи и приняли устюжан за врагов. Сделав вылазку, жители Хлынова напали на устюжан, когда те поднимались в гору в районе Раздерихинского оврага, а устюжане решили, что на них напали татары.

Жестокая кровопролитная битва продолжалась всю ночь, и только с первыми лучами солнца и те, и другие увидели, что убивают друзей и союзников, православных людей. Осознав ужас братоубийства, мертвых похоронили в общей могиле в овраге. Еще до революции, ссылаясь на разные устные и письменные источники, называлась довольно значительная цифра погибших в несколько тысяч человек (от 4 до 9 тысяч). В дальнейшем в память об этом «несчастном случае» вятчане поставили на краю оврага часовню и учредили поминальный праздник Свистуньи (Свистопляски).

Битва не с врагами, а за власть

У любого рационально мыслящего человека, читающего об обстоятельствах «случайной битвы» в овраге сразу возникает вопрос — как можно всю ночь пребывать в неведении с кем воюешь и не отличить врага от друга? Ввиду очевидных странностей еще в дореволюционные времена легенду подвергали ревизии вятские краеведы и историки. Так, авторитетный А. И. Вештомов указывал, что причина битвы на самом деле — конфликт между Михаилом Россохиным и Анфалом Никитиным. Это были выходцы из Великого Новгорода, боровшиеся за власть внутри Хлынова. Никитин, лишившись политического лидерства и рассорившись с бывшим союзником, решил отомстить и привел на берега Вятки дружину устюжских наемников. Так и случилась та самая битва в овраге, в которой, по мнению Вештомова, погибло 9000 человек, в том числе жители Устюжского края.

Современным историкам очевидно, что вятчане и устюжане вовсе не были в те времена союзниками, как рассказывает легенда. Отряд устюжан привёл на Вятку Анфал Никитин, бывший вятский наместник, который потерял власть, находясь в ордынском плену. В это же время в Хлынове утвердился другой политический лидер – Михаил Россохин. Освободившийся из плена Анфал предпринял попытку возвращения себе власти: собрав большой отряд устюжан, он двинулся к Вятке, желая изгнать из города Россохина, однако ночной штурм устюжан окончился неудачей: они были наголову разбиты вятским войском, причём сам Анфал и его сын Нестор были жестоко убиты. Таким образом, битва в овраге была всего лишь очередным, но, возможно, самым кровавым эпизодом борьбы за власть в Вятке. Впрочем, столь значительная цифра убитых подвергается сомнению большинством исследователей, несмотря на то, что наш город был тогда одним из самых крупных на северо-востоке страны.

Не печальные поминки, а веселый праздник

От обросшего легендами эпизода XV века взял свое начало самый самобытный и оригинальный праздник старой Вятки — Свистунья или Свистопляска. Торжество начиналось каждый год в четвертую субботу после Пасхи. Стартовал праздник в часовне у Раздерихинского оврага с панихиды. Однако на масштабные общегородские поминки это не было похоже, так как после молебна по всей Вятке разворачивалось буйное веселье: люди шумели, пели песни, свистели в свистульки, устраивали кулачные бои, угощались разными лакомствами, пили вино. Тут же была ярмарка: ставились торговые балаганы, а дымковские мастера заранее изготавливали полые глиняные шарики («шарыши») и дымковские игрушки — барыней, кавалеров, медведей, коров, козлов, лошадей, пышнохвостых птиц и дешевые свистульки.

Снова битва и опять между своими

Самый важный момент праздника заключался в фактической реконструкции битвы начала XV века. На кромке оврага разыгрывались как бы «шуточные», а на самом деле жестокие драки между двумя командами: одни пытались «штурмовать» овраг, взбираясь снизу, другие не давали им этого сделать и закидывали глиняными шарами величиной с апельсин атакующих. По воспоминаниям врача и мемуариста С. И. Сычугова, иногда такое празднество заканчивалось для одной из команд тяжелыми травмами и побоями. Вот так Савватий Иванович описывает этот эпизод праздника:

«На берегу была, значит, праздничная и праздная публика; в овраге же помещались мещанские ребята и бурсаки, к которым чуть не насильно потащил меня товарищ. Да и самому мне неловко было толкаться среди франтоватой публики в халате. Праздник начался киданием шаров сверху и подбиранием их ребятами в овраге. Я уже нахватал шаров целую пазуху, как один из них, попавший в голову, свалил меня с ног, и тогда началась настоящая бомбардировка. Я взмолился, просил пощады, но шары все чаще и чаще сыпались на меня. Встать и бежать я не мог и только руками инстинктивно защищал голову. К счастью, на выручку мне явился мой соблазнитель и вытащил меня в относительно безопасное место. Я скоро отдышался и стал наблюдать за нарядной публикой. Представьте себе, что не только мужчины, но расфранченные в пух и прах барыни и даже дети с удовольствием, по-видимому, целились в головы овражных ребят; каждый меткий удар встречался поощрительным хохотом и восклицаниями. Меня так отхлопали, что картуз нельзя было надеть, так сильно распухла голова. Когда мы вышли из оврага, мой товарищ опорожнил мою пазуху, продал шары и купил мне большую свистульку и булку…».

Интересно, что уцелевшие в шуточных (а иногда и не очень потешных) битвах шары можно было за копейки вернуть торговцам, а вырученную мелочь обменять на сладости и лакомства. Во время «боя» стоял чудовищный свист, вятчане болели за одну из команд, а девушки облачались в свои лучшие наряды на праздник Свистуньи.

Возрождение Свистуньи и еще одна смерть

Свистопляска оставалась самым популярным светским праздником старой Вятки вплоть до конца 1920-х гг. На исходе НЭПа Свистунья была запрещена, а Устюжская часовня взорвана. Вспомнили о старинном вятском обычае только в 1980-е годы. А первые шаги по восстановлению часовни были сделаны в середине 1990-х гг., когда спонсировать ее возведение взялся эпатажный предприниматель Артур Крундышев. Однако 16 октября 1996 г. в 8 часов утра во дворе дома по ул. Волкова бизнесмен и политик был убит выстрелом из ружья. Это стало одним из самых резонансных и до сих пор не раскрытых заказных убийств в новейшей истории города. Его связывали как с предпринимательской, так и с политической деятельностью Крундышева, который являлся одним из лидеров команды баллотировавшегося в губернаторы Г. П. Штина, лишь во втором туре уступившего В. Н. Сергеенкову.

Строительство часовни затянулось и завершилось только в 1999 году к 625-летию Кирова. На мемориальной табличке у ее подножия помимо основных дат в истории праздника Свистуньи и Устюжской часовни указана и фамилия Крундышева. В 2010 г. в часовне был совершен торжественный молебен по погибшим в страшной битве XV в. воинам в присутствии почетных гостей из Великого Устюга. Также состоялась своеобразная акция примирения: вятчане и устюжане по очереди испили воды из общего чана, обнялись и решили забыть былые обиды навсегда. Однако в дальнейшем возрождения праздника Свистуньи в близком к дореволюционному виде не произошло, только часть ее ритуалов (ярмарки, торговля изделиями народных промыслов) вошла в состав программы дней города.

Хроника «Возрожденный праздник «Свистопляска» (1989 г.)

Праздник уничтожен, но легенда остается

Жестокий праздник с почти настоящими боями в сопровождении оглушительного свиста и отсылками к реальной битве XV века был частью вятской самобытности, в отличие от типовых, шаблонных и забюрократизированных торжеств нового времени. Свистопляска вполне сравнима по своему характеру с подобными же средневековыми европейскими торжествами (типа карнавала с апельсиновыми боями в итальянском Ивреа), чьи традиции тщательно сохраняются на протяжении веков. Однако интересно, что хоть и сам праздник в советское время был стерт из жизни вятчан, но легенда о «случайном» бое все также остается одной из самых ярких, популярных и таинственных в нашем городе.

Источник статьи: http://vyatkawalks.ru/articles/svistoplyaska-smert-vesele-i-moleben-istoriya-samogo-populyarnogo-prazdnika-staroy-vyatki/

Свистунья — праздник со страшной историей

«Своя своих не познаша, своя своих побиваша» — распространенный сюжет, получивший в современной военной терминологии обозначение Friendlyfire — дружественный огонь. Но только на Вятской земле легенда о братоубийственной битве, случившейся по ошибке, породила разгульный праздник с элементами язычества — Свистопляску, или Свистунью.

В темноте все враги

Легенда о ночной битве 1418 (дата неточная) звучит так. Вятку осаждали татары, на помощь городу прибыл отряд из Устюга (тогда этот город назывался еще просто Устюгом, не Великим). Устюжане высадились из ладей в темноте и остановились у Вздерихинского оврага (так до XVIII века назывался Раздерихинский овраг). Вятчане, приняв их за противника, совершили вылазку. Началась беспощадная битва, и когда с первыми лучами солнца горожане признали ошибку, уже погибло больше четырех или пяти тысяч человек. С тех пор вятчан называют «слепородами». Именно в этом виде легенду о происхождении Свистуньи записал в 1770 году географ и экономист Петр Рычков. Предполагают, что со слов епископа Вятского Варфоломея, хотя в своей книге Рычков о владыке ничего не писал.

Существует версия, что речь идет не о дружественном кистене (если можно так выразиться, по аналогии с дружественным огнем), а о вполне осознанной битве с противником. Устюжане явились в Вятку, чтобы привести к власти боярина Анфала Никитича и сына его Степана, но проиграли бой. Сторонники версии напоминают, что на плане Хлынова 1759 года (так назывался город до 1781 года, пока Екатерина II не переименовала его в Вятку) есть Вздерихинская улица, от слова «вздираться» — взбираться, поэтому устюжан побили при попытке ворваться в город по стене оврага — природному укреплению. Уже позже и улицу, и овраг, станут называть «Раздерихинскими».

Письменные источники скудны, и вряд ли удастся точно выяснить, что произошло в начале XV века: страшная ошибка или одна из обычных средневековых битв. Но позднейшие легенды появились, чтобы объяснить реально существующий праздник, имитирующий сражение.

Шарыши и шишки

Свистунья проходила в четвертую субботу после Пасхи. Сперва был молебен в раздерихинской часовне, точнее, часовне Михаила Архангела, на краю оврага. После молитвы начиналась непосредственно игровая-веселая часть, сопровождавшаяся выпивкой и закуской.

Особая роль в празднике принадлежала мастерам, точнее мастерицам, из слободы Дымково. Они заранее лепили, обжигали и приносили корзины со своим товаром. В первую очередь — свистульками в виде козлов, баранов, лошадей, других животных и птиц. В свистульки полагалось свистеть, не жалея своих легких и чужих ушей — как на склонах оврага, так и на соседних улицах.

Прежде этим занимались все участники, без различия пола и возраста. К середине XIX века город остепенился, и свистели в основном дети и молодежь. Можно было также купить глиняную фигурку простой бабы или барыни — считалось, что они символизируют вдов погибших воинов.

Предлагалась и еще одна глиняная продукция — шарыши, полые глиняные шары, величиной с апельсин, и цельные шарики величиной с грецкий орех. Эти черные, с цветными крапинками шары превращали память о битве в современное побоище. Вот что вспоминал свидетель и участник, семинарист Савва Сычугов:

«Праздник начался киданием шаров сверху и подбиранием их ребятами в овраге. Я уже нахватал шаров целую пазуху, как один из них, попавший в голову, свалил меня с ног, и тогда началась настоящая бомбардировка. Я взмолился, просил пощады, но шары все чаще и чаще сыпались на меня. Встать и бежать я не мог и только руками инстинктивно защищал голову… Я скоро отдышался и стал наблюдать за нарядной публикой. Представьте себе, что не только мужчины, но расфранченные в пух и прах барыни и даже дети с удовольствием целились в головы овражных ребят; каждый меткий удар встречался поощрительным хохотом и восклицаниями. Меня так отхлопали, что картуз нельзя было надеть, так сильно распухла голова. Когда мы вышли из оврага, мой товарищ опорожнил мою пазуху, продал шары и купил мне большую свистульку и булку».

Другие свидетели, в частности учитель вятской гимназии Василий Баженов, сообщают, что шарыши предназначались не столько для обстрела овражных мальчишек, сколько для метания друг в друга, с разных сторон рва. Юные сборщики не долетевших боеприпасов становились более доступной целью.

К началу XIX века кулачные бои и и пьянство прекратились, позже прекратилось и метание шарышей. В послереволюционное время гонений на любые традиции Свистопляска дожила до 1920-х, после чего, казалось, умерла, оставив расписное наследство в виде дымковской игрушки.

Яйца вместо глиняшек

Вятская земля хранит древнюю воинскую славу не только в региональной столице. В городе Котельнич, в «семик» — седьмое воскресенье после Пасхи, были свои поминки над братской могилой, в которой, по местной легенде, лежат земляки, павшие в битве с новгородцами. Когда-то после панихиды начиналось метательное сражение, только вместо шарышей использовались вареные яйца.

Молодецкие забавы

В позднесоветское время региональные власти осознали достаточно очевидную вещь: в любви к старине нет ничего крамольного и устоявшийся набор праздников можно разнообразить. Вместо четвертой субботы после Пасхи ярмарку с народными ремеслами и гуляния под гармошку стали проводить в День города. Первая возрожденная ярмарка с элементами Свистуньи прошла в 1979 году (подтвердить этого не могу).

После Перестройки, когда стало проще с частными инициативами, к гуляньям добавились забавы энтузиастов. Вместо метания шарышей в овраге проходили боевые игры. Кроме кулачных боев стенка на стенку, практиковались развлечения, которые вполне могли бытовать у ушкуйников (русских средневековых речных пиратов). Например, сорвать шапку с водящего, у которого были завязаны глаза. Водящий вооружался толстым прутом и наносил круговые удары. Участники игр вспоминают, что удары эти ощущались и под кожаной курткой. Позже, чтобы избежать травм, прут заменили мячиком на веревке.

Помирились с Устюгом

Часовня Михаила Архангела была снесена в советские годы. Ее восстановление надолго затянулось. Когда часовню достроили в 1999 году, на ее освящение прибыла делегация из Великого Устюга.

Сейчас ярмарки с забавами и игрушками проходят в День города, 12 июня, совмещаясь с государственным праздником. Возможно, когда-нибудь Свистунья отделится от него и станет подобием фестиваля Эскалад в Женеве: в 1602 году солдаты герцога Эммануила Савойского приставили лестницы к городской стене, но были отбиты горожанами. Кровавое событие, документированное или легендарное, осталось в прошлом, а ныне является поводом для невинных развлечений и потенциального туристического интереса.

Источник статьи: http://sever.foma.ru/svistunja-prazdnik-so-strashnoj-istoriej/