Праздники горожан 19 века

Вы будете перенаправлены на Автор24

Городское население

Население городов составляли представители разных сословий:

- служащие и офицеры;

- купцы;

- рабочие и бывшие крестьяне, постепенно ассимилировавшиеся с трудящимися заводов.

Повседневная жизнь горожан была очень разной. Многое зависело от имущественного и сословного положения людей, места жительства, занятий, вероисповедания, традиций и привычек.

Характерным для данного периода является неоднородность уровня жизни среднего класса.

Каждое сословие жило в особой части. В центре крупных городов располагались большие особняки – дворцы, построенные в стиле ампир. На главных улицах было много небольших, зачастую деревянных, особняков дворян. Они напоминали барские дома в деревенских усадьбах.

К дворянским городским кварталам примыкали купеческие. Нередко они тянулись по берегу реки. Здесь, в глубине просторных садов, стояли двух-, или трехэтажные особняки. Обычно первый этаж занимала прислуга. На втором этаже находились нежилые, парадные комнаты.

Готовые работы на аналогичную тему

По окраинам крупных городов селились мещане, мелкое купечество, бедные чиновники и т. п. Они жили в одноэтажных деревянных строениях с садиком и двором. Улицы уездных городов сплошь состояли из подобных домов. Во внутренней обстановки эти жилища были непритязательны и однообразны.

В пригородах жили извозчики, огородники, мелкие ремесленники.

Чиновничество и офицерство

Финансовое положение чиновничества в начале XIX века было тяжелым.

Положение состоявших на жалованье людей усугублялось падением курса ассигнаций: рубль бумажных денег в переводе на серебро стоил все меньше и меньше. Нередко рабочий день канцелярского служащего мог превышать десять часов. Обычно работа при этом была механической. Переписывать бумаги приходилось при свечах, на которых начальство экономило. Типичной болезнью служащих была потеря зрения. Духота в конторах, недоедание, страх перед начальством приводили к туберкулезу или нервным болезням.

Чиновничество по-своему пыталось восполнить недостаток в средствах, вымогая взятки, обирая просителей, идя на подлоги и прочие подобные преступления. Развлечения большинства чиновников были также непритязательны.

Главной для офицеров также была проблема материального обеспечения. В целом офицерские оклады росли, но гораздо медленнее, чем цены на продукты и услуги.

В 1807 году понадобился специальный указ, дававший желающим вступить в армию 16-летним дворянам право на получение денег на оплату дороги до столицы. Ранее начальник кадетского корпуса М. И. Кутузов при выпуске распорядился сшить кадетам офицерские мундиры за свой счет. Им самим этого сделать бы не удалось.

В начале XIX века большая часть офицеров владела земельной и прочей собственностью. Поэтому жалованье не было единственным источником их доходов. Положение изменилось к середине века. Окончательно в этот период упорядочились введенные в XVIII веке элементы социальной защиты: пенсии, обеспечение семей погибших офицеров и т. п.

Офицерство удовлетворяло свои культурные запросы, не входя в дополнительные расходы. В повседневной жизни важнейшее место занимало офицерское собрание. Офицеры здесь знакомились друг с другом, проводили большую часть времени, отмечали праздники. Командир полка давал званые обеды и балы. В остальные дни расквартированные в городе офицеры приглашались на балы в дворянское собрание.

Служба в отдаленных местностях, в неприспособленных к нормальной жизни условиях, походная жизнь, частые переезды не располагали к созданию семьи. Как правило, решив вступить в брак, офицер выходил в отставку. В 1858 году был женат лишь один из трех офицеров.

Купечество

Купечество — это полупривилегированное «третье сословие» в России после дворянства и духовенства.

Купцы медленнее, чем другие слои городского населения приобщались к новшествам в повседневной жизни, причиной чему была традиционная неприязнь «аристократии капиталов» к «аристократии крови».

По-прежнему масса купечества соблюдала традиционные образ жизни и методы ведения дел. В купеческих домах сохранялась схожая с предписаниями «Домостроя» строгая субординация. Например, взрослые неженатые сыновья купца Ф. И. Ширяева, покидали после урочного часа дом только под секретом и через окно. Сам хозяин дома, мог, когда ему не спалось, разбудить семью и прислугу, потребовав горячих пирогов. На этот случай на кухне постоянно держали готовое тесто.

Чтобы приумножить и сохранить свои капиталы, купцы предпочитали лично контролировать дела, не доверяя их приказчикам и помощникам. Они сидели в своих лавках и амбарах по 8–10 часов в день. Обычная купеческая семья жила общим хозяйством, закупая, например, материал на одежду на всех. Касса заведения или предприятия долгое время была общей. В частной жизни купцы тяготел к комфорту и покою, окружая себя не европейскими новинками, а удобно и прочно сработанными предметами традиционного быта.

Картина жизни привилегированных сословий отражает и изменения, и непоследовательность этих изменений. Повседневные условия жизни и запросы офицерства, чиновничества, купечества, дворянства постепенно сближались, однако ранее возведенные и искусственно поддерживаемые границы оставались нерушимыми.

Рабочие

Образ жизни заводского люда только начинал складываться. Рабочие строго подчинялись предписаниям начальства, пытавшегося регламентировать как рабочее время, так и повседневную жизнь. Фабриканты по необходимости или по расчету, нанимали рабочих из числа помещичьих крестьян, наиболее забитых и бесправных. Эти «кабальные» рабочие трудились плохо, однако необыкновенно дешево обходились фабриканту. Рабочие жили в комнатках-клетушках многоэтажных казарм.

Стол заводских рабочих был беден, в основном на нем присутствовали хлеб и каши. Смертность превышала среднюю по стране в два раза. Грамотные встречались редко, из развлечений рабочим были доступны лишь трактиры и кабаки. Законодательство о фабричном труде еще не начало формироваться, поэтому фабриканты и местные власти в обращении с трудовым людом были всесильны.

Источник статьи: http://spravochnick.ru/istoriya_rossii/povsednevnaya_zhizn_gorozhan_v_nachale_19_veka/

Праздничный календарь Российской империи на рубеже 19-20 веков

Господни, царские, государственные, военные, гражданские, городские, сельские, семейные,— праздники в XIX веке были разнообразны и многочисленны. Согласно словарю В. И. Даля, праздник — день, посвященный отдыху, не деловой,

«не работный», противоположный будням. Однако на деле эта грань была условной, «подвижной», зависящей от сочетания традиций, «высочайших» повелений, местных обычаев и социального положения участников.К ежегодно повторяющимся, цикличным праздникам добавлялись особенные торжества, свидетелями которых доводилось стать лишь раз в жизни. Общая численность праздничных дней в календаре Российской империи была высокой, а к началу XX века увеличилась еще больше.

«Царские» дни и рабочие будни

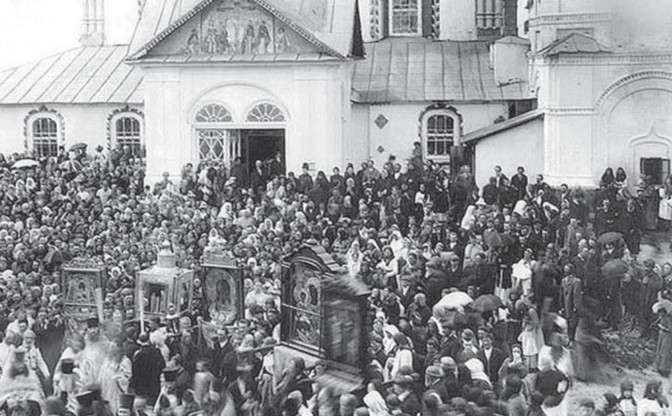

Все дни в календаре делились на присутственные (когда работали «присутствия», то есть казенные учреждения) и неприсутственные (воскресные и праздничные). Основу праздничного календаря составляли так называемые «царские» дни, то есть праздники, непосредственно связанные с именем самодержца. На рубеже XIX-XX веков их насчитывалось десять: день рождения и тезоименитства императора Николая II, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, императрицы Александры Федоровны и наследника престола, а также ежегодно отмечаемые дни восшествия на престол и коронации. В такие дни городские улицы украшались флагами и вензелями с коронами, в церквях шли благодарственные богослужения, раздавался звон колоколов, пушечная пальба; городская управа устраивала праздничные мероприятия; вечером — загоралась иллюминация. Еще более многочисленной была группа церковных праздников. Для православных жителей Российской империи (а таковых было порядка 70%) именно они служили разделительными вехами повседневной жизни. Самыми большими празднованиями славилась Пасхальная неделя. Ежегодный цикл составляли двунадесятые праздники — Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Богоявление, Сретение и другие. Кроме того, в каждой местности имелись свои, особо почитаемые святые и дни их поминовений. Церковь служила важным связующим звеном для жителей Российской империи, а церковные службы, завершавшиеся возглашением многолетия царствующему дому,— должны были олицетворять духовную связь правителя и его народа. Крестные ходы представляли собой как самостоятельные празднования, так и часть масштабных имперских торжеств.

двойной клик — редактировать изображение

К ежегодным праздничным мероприятиям относились также регулярно проводившиеся парады. Как правило, они устраивались в воскресные или праздничные дни. Излюбленным зрелищем для жителей Петербурга был красочный майский парад на Марсовом поле. «А полюбоваться было чем! — утверждали современники.— Чтобы это понять, надо знать, какая красивая ярко цветистая форма была у гвардии, особенно у конной гвардии. Все виды конной гвардии имели свою отличительную форму: кирасиры, гусары, уланы, драгуны, казачьи части и многие другие. Так и хочется описать эти формы! Но даже при самом удачном описании невозможно создать хоть сколько-нибудь правильного представления о их красоте, разнообразии, яркости. В каждой кавалерийской части лошади имели свою масть. Это еще более увеличивало эффект при прохождении части. Но, пожалуй, самая красивая форма была у кавалергардов. У них были белые суконные мундиры, обшитые золотым кантом, с блестящими пуговицами, белые суконные брюки. Поверх мундира были одеты латы. На голове — каска с двуглавым орлом. И латы, и каска, и пуговицы были начищены до предельного блеска и, если погода была солнечная, горели на солнце. Вооружены они были палашами. При прохождении на параде они держали палаши наголо». Парады и смотры устраивались не только в столице. Они по праву считались одним из важнейших элементов общеимперских торжеств.

Единственным гражданским праздником в начале XX века был Новый год, на празднование которого, согласно календарю, отводился один день — 1 января (здесь и далее даты приводятся по старому стилю). В канун Нового года в храмах совершались богослужения по чину новолетия, города расцвечивались флагами. Традиция новогоднего поздравления введенная еще Петром I неизменно оживляла городские улицы. Мелкие чиновники спешили поздравить свое начальство, приказчики — хозяев-купцов, родственники — родственников, друзья — друзей и так далее. Принять всех или нанести всем полноценные визиты не представлялось возможным, поэтому ограничивались тем, что оставляли у швейцаров визитные карточки или записывались в книги визитов. Только очень обеспеченные столичные жители могли позволить себе отметить праздник в ресторане, распивая французское шампанское «Fin de Siecle» («Конец века») или «Nouveau Siecle» («Новый век»). Все остальные «кисло соображали», что «ничего, кроме календарной, то есть чисто условной перемены, не произошло и под луной все осталось по-прежнему». Для мастеровых, торговцев и других категорий работников Новый год и «царские» дни зачастую лишь по календарю значились праздниками, на деле мало чем отличаясь от трудовых будней. На этот случай имелась даже своя присказка: «Мужик-проказник работает и в праздник». Но так было не всегда и не везде.

двойной клик — редактировать изображение

Уникальные торжества

В России рубежа XIX-XX веков широко отмечались общеимперские торжества. Первым, самым главным и масштабным празднованием каждого нового царствования становилась коронация. Коронационные празднества императора Николая II растянулись на три недели — с 6 по 26 мая 1896 года. 14 мая — день Священного Коронования в Успенском соборе Московского Кремля — объявлялся неприсутственным. В кафедральных соборах, городских и сельских церквях были отслужены литургии. После оповещения посредством телеграмм о совершении таинства миропомазания по всей империи были совершены благодарственные молебствия с последующими церковными парадами. На городских улицах, украшенных имперской символикой и флагами, проходили народные гуляния, вечером на центральных площадях устраивалась иллюминация. Основное внимание было приковано к Москве, где собрались представители всех сословий, чтобы поздравить императора. Все этапы торжеств, начиная с ослепительной церемонии въезда нового правителя со свитой в Первопрестольную, подробнейшим образом освещались периодической печатью. На память о праздновании были выпушены многочисленные подарочные издания, брошюры, сделаны фотографии, и — впервые в российской истории — была проведена съемка «царской» кинохроники. В последующие годы кадры коронационной процессии демонстрировались во всех кинотеатрах империи. Однако ни фотографии, ни киносъемка не могли в полной мере передать великолепия момента. «Можно пожалеть, что фотография не дошла еще до такого усовершенствования, чтобы снимать с сохранением красок,— отмечал в «Письмах о коронации» известный театральный деятель В.И. Немирович-Данченко,— Тогда вы могли бы хоть на десятую долю понять представлявшуюся всем нам картину. Колоссальная площадь, залитая со всех сторон народом, машущим шапками, шляпами и платками, залитая чернеющей и пестрой, многоголовой толпой, расцвеченная щитами и флагами, освещенная ярким солнцем, и по всей середине ее поразительная по блеску, богатству и красоте процессия, среди которой их Императорские Высочества со всей Царской Фамилией и с множеством прибывших в Москву принцев, Высочайших Особ и высокопоставленных лиц иностранных держав». Впрочем, с задачей «сохранения цвета» прекрасно справлялись художники, присутствовавшие на коронационных торжествах и подготовившие разнообразные эскизы для «Коронационного сборника».

В продолжение царствования Николая II организовывались и другие знаковые торжества, такие, как церемонии открытия имперских памятников, встречи глав дружественных государств, юбилеи городов, учреждений, военных баталий. Но сопоставимым по размаху с коронацией было, пожалуй, только одно торжество – празднование 300-летия Дома Романовых. Юбилейные празднования в принципе стали отличительной чертой позднеимперской эпохи. После революционной волны 1905-1907 годов их организовывали с целью сплочения нации и усиления патриотических настроений. Полтавские торжества в 1909 году, Рижские — в 1910-м, Киевские — в 1911-м, Бородинские и Московские — в 1912 году. Апогеем «юбилейного цикла» стал династический праздник, под знаком которого прошел весь 1913 год. В прессе постоянно мелькали слова и словосочетания «Романовский», «к юбилейным торжествам», «в честь 300-летия Дома Романовых» и так далее; издавалась специальная литература, в популярной форме излагавшая историю династии и главные заслуги ее представителей; для солдат, рабочих и учащихся читались просветительские лекции; снимались фильмы «Воцарение дома Романовых» и «300-летие царствующего дома Романовых. 1613-1913 годы». Единым неприсутственным днем во всей империи было объявлено 21 февраля — день избрания на царство Михаила Федоровича, первого представителя династии Романовых. Официальные празднования начались в феврале в Петербурге, а затем продолжились весной во Владимире, Суздале, Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле, Ростове, Переславле-Залесском и Москве. По пути высочайшего следования вокзалы, пристани, улицы и дома декорировались флагами, драпировками, вензелями, арками с зеленью, надписями «Добро пожаловать!» и «Боже, Царя храни!». При этом «везде со стороны народа было одинаковое восторженное стремление увидеть Царя и Его приветствовать, везде приходили тысячи народа за 40 и 50 верст с женами и детьми». Во время высочайших посещений государем императором той или иной местности там устанавливались собственные праздничные дни.

двойной клик — редактировать изображение

По воспоминаниям современников, торжества в провинции прошли более радостно и воодушевленно, чем в «казенных» Петербурге и Москве, давно привыкших к разного рода праздничным мероприятиям. На это мог повлиять и еще один важный аспект. Во время коронации 1896 года в Москве традиционный народный праздник завершился трагедией: в погоне за царскими подарками погибло и получило разного рода увечья более двух тысяч человек. С тех пор при подготовке празднований вопросу устройства народных гуляний уделялось особое внимание, а действовавший до этого принцип централизации торжества в целях безопасности был переориентирован на децентрализацию — «растягивание» общего празднества во времени и пространстве.

Для чего нужен календарь?

На рубеже XIX-XX веков вопрос унификации праздников в Российской империи оставался открытым. Если обратиться к печатным изданиям того времени («Придворный календарь», «Адрес-календарь», «Календарь-справочник» и прочие), то красным цветом было отмечено от 35 до 40 праздничных дней (расхождения были связаны с наличием переходящих церковных праздников, разным подсчетом праздничных дней (например, в одних календарях Пасха обозначалась одним днем, в других — Пасхальной неделей, возможным совпадением праздничных дней с воскресеньями, в таком случае перенос не предусматривался). Прибавив к ним 52 воскресенья, получаем около 90 неприсутственных дней в году (25%). Однако «на местах» общая картина выглядела по-другому. По подсчетам этнографа И. И. Шангиной, в русском быту праздничных дней было довольно много — до 140-150 в году (38-41%). Согласно данным историка Б. Н. Миронова, по всей империи могло насчитываться до 258 нерабочих дней (71%), включая, помимо официальных воскресных и праздничных дней, разнообразные местные, религиозные, сезонные, бытовые и семейные праздники. Такой разброс можно объяснить «размытостью» самого понятия «праздники-будни», сезонным характером работ в сельской местности (в том числе зависимостью от погоды, из-за чего сохранялись различные вариации языческих праздников) и национальными особенностями регионов.

Проекты по «нормированию» праздничного календаря периодически появлялись и даже одобрялись, но в конечном счете носили скорее рекомендательный характер. Так, в 1897 году было утверждено положение «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности». Шестой пункт касался «расписания праздников». В него вошли все воскресные и следующие праздничные дни: 1 и 6 января (Новый год и Крещение Господне), 25 марта (Благовещение Пресвятой Богородицы), 6 и 15 августа (Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы), 8 сентября (Рождество Пресвятой Богородицы), 25 и 26 декабря (Рождество Христово); пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник Пасхальной недели, день Вознесения Господня и второй день праздника Сошествия Святого Духа. В примечании указывалось: «Для рабочих инославных вероисповеданий разрешается не вносить в расписание праздников те из указанных , которые не чтутся их Церковью. Для рабочих-нехристиан допускается внесение других дней недели, взамен воскресных, сообразно закону их веры».

Исследовавшая городскую культуру отдыха С. Ю. Малышева пришла к выводу, что подобный опыт унификации не увенчался успехом. Имперская идеология «одна империя, один народ» подразумевала сближение временных алгоритмов жизни горожан, формирование единого современного календаря. «Эту идею и тенденцию в какой-то мере воплощал официальный досугово-праздничный календарь, чьи даты и праздники демонстрировали тесную связь с православной церковью и самодержавием, династией Романовых. Однако этот официальный, государственный досуговый календарь так и не был распространен не только на всех жителей империи, но даже на все категории городского населения». Более того, после манифеста 17 октября 1905 года, даровавшего «незыблемые основы гражданской свободы», революционные силы все активнее стали продвигать «альтернативные» праздники и памятные даты, такие, как 9 января (память о «Кровавом воскресенье») или Первомай (праздник солидарности трудящихся). Эти праздники становились «протестными», «смущали умы», подрывали авторитет монархии. В то же время сочувствие им со стороны простых обывателей служило маркером возраставшего общественного недовольства. Революционеры отказывались от праздно-досугового («буржуазного») времяпрепровождения, постепенно превращая городской праздник в действенный инструмент идеологической борьбы.

В столь непростой ситуации усилия правительства были направлены на то, чтобы максимально раскрыть объединяющий потенциал имперских торжеств. «Сценарии» для их проведения на разных уровнях (общегосударственном, городском, местном) составлялись, исходя из вполне конкретных задач. Вместе с тем, универсальность таких торжеств была довольно условной. Обширность империи, влияние местных факторов, невозможность даже в отдельно взятом городе собрать всех желающих в одном месте, необходимость соблюдать охранительные меры и обеспечивать санитарные нормы, рассредоточивать и развлекать публику (к чему, в частности, привлекались многочисленные «попечительства о народной трезвости»),— все это не способствовало целостности торжества.

Данная задача в конце концов решалась благодаря монархической прессе и специальным изданиям, печатавшим на своих страницах подробные описания официальных торжественных мероприятий и транслировавшим необходимый общеимперский образ. В результате происходило символическое объединение столичных и провинциальных празднеств в единое торжественное действо, про которое можно было сказать: «В священном торжестве мысленно участвует весь многомиллионный русский народ» или «Великое торжество совершается в сей день на Руси. Страна русская от Белого моря до Черного, от Амура до Днепра, как один человек, празднуя, чтит сей день, радуясь о Царе своем». Такое торжество, по замыслу организаторов, служило наглядным воплощением территориального, национального и духовного единства державы. Праздничная мозаика Российской империи рубежа XIX-XX веков являлась прямым отражением ее географической, социальной, этнической, конфессиональной и культурной специфики. Дальнейшие попытки по разработке универсальных торжеств и созданию единого календаря предпринимались уже в советской России.

Лиманова Светлана Андреевна — кандидат исторических наук.

Источник: журнал «Знание – сила» № 12 2020

Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать «Завтра» в ленте «Яндекса»

Источник статьи: http://zavtra.ru/books/prazdnichnij_kalendar_rossijskoj_imperii_na_rubezhe_19-20_vekov