- Праздники крестьян 1 половины 19 века

- Праздники крестьян в 19 веке. Святки. Время от Рождества до Крещения называется святками. Оно выделялось духовным подъемом в церковных делах и праздничным. — презентация

- Похожие презентации

- Презентация на тему: » Праздники крестьян в 19 веке. Святки. Время от Рождества до Крещения называется святками. Оно выделялось духовным подъемом в церковных делах и праздничным.» — Транскрипт:

- Презентация по истории России: «Праздники и развлечения крестьян»

- Просмотр содержимого документа «Презентация по истории России: «Праздники и развлечения крестьян»»

- Глава 3. Крестьянские праздники

- Читайте также

- Глава 11 Праздники

- Глава 3. Праздники и развлечения в зимнем дворце

- Глава третья Праздники и развлечения

- Глава 5 Праздники годового круга. Обычай

- ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. КРЕСТЬЯНСКИЕ ЗАГОВОРЫ

- Глава 3. КОРЁ В XII — НАЧАЛЕ XIII ВЕКА: МЯТЕЖИ АРИСТОКРАТИИ, БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ ПРИ ДВОРЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ

- Глава 14 Мусульманские праздники

- Глава 9 ПРАЗДНИКИ, ЗРЕЛИЩА, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Праздники крестьян 1 половины 19 века

Праздники крестьянина

Праздники в русской деревне прошлого составляли важную сторону общественной и семейной жизни. Крестьяне даже говорили: «Мы целый год трудимся для праздника». Праздник религиозным сознанием людей воспринимался как нечто священное, противоположное будням — повседневной жизни. Если будни осмыслялись как время, в которое человек должен заниматься мирскими делами, добывая хлеб насущный, то праздник понимался как время слияния с божественным и приобщения к сакральным ценностям общины, ее священной истории. В праздник люди должны достигнуть особого психофизиологического состояния полноты жизни, мироощущения, богоощущения, а также ощущения внутреннего единения друг с другом. Такое философское осознание праздника на бытовом уровне закреплялось в целом ряде правил, которые должен был усвоить человек русского традиционного общества [1] .

Прежде всего, праздник считался обязательным для всех членов деревенской общины, достигших зрелого возраста [2] .

Дети, старики, калеки, старые девы, больные на праздник не допускались, так как одни еще не достигли возраста понимания сакральных ценностей, а другие уже находятся на грани между миром живых и миром мертвых, третьи не исполнили своего предназначения на земле — не вступили в брак [3] .

Праздник предполагал также полную свободу от всякой работы. В этот день запрещалось пахать, косить, жать, шить, убирать избу, колоть дрова, прясть, ткать, то есть выполнять всю повседневную крестьянскую работу.

Праздник обязывал людей нарядно одеваться, для разговора выбирать темы приятные, радостные, иначе вести себя: быть веселым, приветливым, гостеприимным. Характерной чертой праздника было многолюдье. Тихое в будни село заполнялось зваными и незваными гостями — нищими, странниками, богомольцами, каликами перехожими, вожаками с медведями, балаганщиками, раешниками, кукольниками, ярмарочными торговцами, коробейниками [4] .

Праздник воспринимался как день преображения деревни, дома, человека. К лицам, нарушавшим правила праздничного дня, применялись жесткие меры: от денежного штрафа, битья плетьми до полного изгнания из деревенского сообщества [5] .

В русской деревне все праздники включались в единую многоступенчатую последовательность. Они справлялись из года в год, из века в век в определенном порядке, установленном традицией. Среди них был главный праздник, обладавший, с точки зрения крестьян, наибольшей сакральной силой, — Пасха. Праздники великие: Рождество, Троица, масленица, Иванов и Петров дни и малые праздники, еще их называли полупраздники, были связаны с началом разного рода крестьянских работ: первый день сева зерновых, заготовка на зиму капусты и т.п. Различались русские праздники и по своему происхождению. К установленным православным вероучением относились Пасха с двунадесятыми, то есть двенадцатью праздниками в честь Иисуса Христа и Божьей Матери. Святость Пасхи была велика, поэтому развлекательная его часть проходила тише. Бытовала игра крашеными яйцами [6] .

Еще один из великих праздников это Троица. Завивание венков в Троицын день и развивание венков через неделю, бросание их в реку и гадание по ним. Вождение хороводов. Накануне Троицына дня в домах чисто убирали, в доме и перед ним ставили березки, пол устилали травой. «Березко», «Колосок» и другие игры проводили на Троицу [7] .

Все эти игры создаваемыми многими поколениями, сохраняемые коллективно они впитывали в себя особенности крестьянского сознания — глубокую связь с природой и земледелием [8] .

К праздникам, не связанным с церковной традицией, относились святки, масленица.

Святки. Время от Рождества до Крещения называется святками. Оно выделялось духовным подъемом в церковных делах и праздничным в мирских. Примечательной чертой праздника было колядование или славление. Ходили группами от двора к двору, исполняли песнопения, посвященные Рождеству, величали хозяина и хозяйку. Хозяева угощали славельщиков. Колядовали, в основном, молодежь и дети. Для некоторых районов было характерно ряженье. Делали различные маски и ходили по деревне. Вечером были характерны игры в избе. Праздничные песнопения ряженными не исполнялись, зато ими давались театральные представления. Вечером молодежь собиралась в избу и под песни гадала: на блюдо клали перстни, наперстки и другие мелкие вещи. В блюдо наливали воду. Под песню вынимали свою вещь, это было ответом в гаданье [9] .

Масленица. На масленицу, прежде всего, катались на лошадях. Погулять в волюшку перед 7 неделями строго поста, таков дух праздника. Праздновалась Масленица неделю перед Великим постом. Широко распространено было и катание с ледяных гор. Сжигание чучела Масленицы в «прощеное воскресение», прыжки через костер; взятие снежного городка — все это обязательные атрибуты масленичных забав [10] .

Отдельная группа праздников ни мало важных это храмовые. Храмовые — местные праздники, отмечавшиеся в дни освящения храмов или в дни памяти о значительных событиях из жизни святых, в честь которых построены храмы. Они отмечаются в день святого или священного события, в память которого был освящен престол местной церкви. Они относятся к конкретной дате и охватывают всех прихожан, но в, то же время были отмечены «гостеванием» родственников в семьях [11] .

Ко дню храмового праздника стремились обновить, освежить украшения самого храма. Женщины заканчивали вышивку полотенец, мужчины — художественные поделки из дерева. Готовились не только внешне: многие накануне приходили в церковь исповедаться, чтобы во время литургии престольного дня принять причастие. Старики рассказывали детям житие святого. Прихожане из дальних деревень заранее приглашали причт для молебна в доме. Молодежь переписывала молитву святому, взяв ее из книги священника или у тех, кто ее уже имел [12] .

В самый день праздника прихожане старались непременно быть на службе, в том числе на предшествовавшем обычно литургии молебне с водосвятием; запасались святой водою. После литургии все, кто мог (включая стариков и детей), участвовали в крестном ходе вокруг храма, а в некоторых случаях в этот день бывал и дальний крестный ход с иконой праздника. Главным в народном восприятии храмового (престольного) праздника была его особенная святость, тесно связанная с данным селением, приходом, конкретной местностью. Но угощение и развлечения тоже составляли непременную часть и входили в воспоминания тех, кто расстался с родными местами [13] .

На храмовый праздник «дом каждого отверст каждому приходящему, и стол накрыт во весь день. Всякий посетитель угощается, даже незнакомый». Для угощенья заранее запасали мясо, а если дата приходилась на пост – рыбу. Из двора во двор ходили толпами с пением. Празднование продолжалось обычно три дня [14] .

Храмовые праздники не имели такой особенной окраски, присущей именно данным дням, как некоторые календарные, за исключением тех

случаев, когда они совпадали с последними (съезжим праздником для данного селения могли быть, например, Рождество или Троица) [15] .

Таким же обычным был этикет приема гостей на храмовые праздники. Хозяин читал молитву перед обедом, потчевал каждого гостя. Хозяйка, подавая что-либо на стол или поднося напиток, каждый раз низко кланялась. Встречая гостей, целовалась с каждым; провожала уходящих до ворот. Во время храмовых праздников шло активное общение крестьян среднего и старшего возраста из разных селений. Каждая крестьянская семья принимала своих гостей — родственников, свойственников и знакомых. Кроме того, гости вместе с хозяевами, по обычаю, переходили из избы в избу. В силу этого храмовый праздник носил общинный характер, если и не сопровождался кануном — братниной или общественным молебном [16] .

Народные забавы

С Пасхи до Петрова дня молодежь водила хороводы. Девочки ходили в хоровод с 12-13 лет, но полноправными его участниками становились в 16 лет. Мальчики с 13 лет или с 17-18 лет, в зависимости от традиций данной местности. Допускались дети и 8-10 лет, но они были зрителями и рано уходили домой. Могли приходить на хороводные игры и молодожены. Водили хороводы за деревней, либо на особом месте в самой деревне, а иногда и просто на деревенской улице у ворот девушки, которая была «царицей» в хороводе. Хороводных игр было много; их отличало искреннее веселье, отсутствие принужденности, чопорности, натянутости. В середине сентября завершалась жатва и именно тогда открывался веселый сезон в жизни деревенской молодежи: начинали устраивать вечерки, являвшиеся одной из излюбленных форм досуга. Собирались в избах, с работой или без нее. Избу откупали у кого-нибудь из односельчан, а иногда договаривались с какой-нибудь одинокой старухой, чтобы она пустила вечерки на весь сезон. На вечерках пели, плясали. Наблюдателей поражало обилие игр на вечерках. Взаимоотношения молодых людей на вечерках было достаточно вольным. Церковь пыталась бороться с этим, но толку от этого никакого не было. В основе твердости нравственных позиций крестьянской молодежи лежала вера и понятие о грехе. Губитель девичьей чести изгонялся из девичьего общества и лишался права жениться на другой невинной девушке. Деревня строго относилась к девушкам, потерявшим свою невинность, однако была сурова и к молодым людям, совершившим грех. Для замужних женщин специфическими общественными формами досуга в свободное от полевых работ время служили капустники, супрядки [17] .

Вывод:

Исходя из исследуемого материала, можно сделать вывод о том, социально – бытовая и праздная жизнь крестьянина первой половины XIX века была разнообразной. Большую роль в семье крестьянина играл брак. Главным в семье считался хозяин дома. Крестьянская семья являлась первичной хозяйственной единицей. В семье сохранялись и передавались от поколения к поколению производственные навыки, этические нормы, традиции, многие из которых сохраняются до настоящего времени и являются составной частью повседневной жизни современной русской деревни. Крестьянские «увеселения» в целом выполняли важную роль: они были направлены на восстановление сил крестьянина, способствовали консолидации родственных отношений, являлись одной из форм реализации функции общин, как носительницы общественного мнения, хранительницы культурных и трудовых традиций.

[1] Шангина И.И. Русские традиционные праздники. М. 1995. С. 75.

[4] Шангина И.И. Русские традиционные праздники. М., 1995. С. 97.

[6] Даркевич В.П. Российская праздничная жизнь. М., 2006. С.435.

[7] Даркевич В.П. Российская праздничная жизнь. М., 2006. С.450.

[10] Даркевич В. П. Российская праздничная жизнь. М., 2006. С. 431.

[12] Миненко Н. А. Досуг крестьян первой половины XIX века. М., 2000. С. 195.

[13] Миненко Н. А. Досуг крестьян первой половины XIX века. М.: 2000. С. 193.

[17] Даркевич В.П. Российская праздничная жизнь. М.: 2006. С.440

Источник статьи: http://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/prazdniki_krestyan_1_polovini_19_veka_095705.html

Праздники крестьян в 19 веке. Святки. Время от Рождества до Крещения называется святками. Оно выделялось духовным подъемом в церковных делах и праздничным. — презентация

Презентация была опубликована 4 года назад пользователемПовсекакий Пупеньков

Похожие презентации

Презентация на тему: » Праздники крестьян в 19 веке. Святки. Время от Рождества до Крещения называется святками. Оно выделялось духовным подъемом в церковных делах и праздничным.» — Транскрипт:

1 Праздники крестьян в 19 веке

2 Святки. Время от Рождества до Крещения называется святками. Оно выделялось духовным подъемом в церковных делах и праздничным в мирских. Примечательной чертой праздника было колядование или славление. Ходили группами от двора к двору, исполняли песнопения, посвященные Рождеству, величали хозяина и хозяйку. Хозяева угощали славильщиков. Колядовали, в основном, молодежь и дети.

3 Масленица. На масленицу, прежде всего, катались на лошадях. Погулять в волюшку перед 7 неделями строго поста, таков дух праздника. Праздновалась Масленица неделю перед Великим постом. Широко распространено было и катание с ледяных гор. Сжигание чучела Масленицы в «прощеное воскресение», прыжки через костер; взятие снежного городка — все это обязательные атрибуты масленичных забав.

4 Народные забавы. С Пасхи до Петрова дня молодежь водила хороводы. Девочки ходили в хоровод с лет, но полноправными его участниками становились в 16 лет. Мальчики с 13 лет или с лет, в зависимости от традиций данной местности. Допускались дети и 8-10 лет, но они были зрителями и рано уходили домой. Могли приходить на хороводные игры и молодожены. Водили хороводы за деревней, либо на особом месте в самой деревне, а иногда и просто на деревенской улице у ворот девушки, которая была «царицей» в хороводе.

Источник статьи: http://www.myshared.ru/slide/1330045

Презентация по истории России: «Праздники и развлечения крестьян»

Презентация по истории России. Продолжение презентации по теме: «Быт и обычаи крестьян 19 века». Каков был досуг и развлечения крестьян 19 века. Основные праздники крестьян. Как жили и отмечали праздники крестьяне.

Просмотр содержимого документа

«Презентация по истории России: «Праздники и развлечения крестьян»»

Праздники и развлечения крестьян XIX века

Крестьяне основную часть времени работали. Их главная задача была прокормить себя.

Праздники крестьян были связаны прежде всего с их трудом и образом жизни (рождение, крестины, свадьба, похороны)

В свободное время проходили гуляния и праздничные развлечения.

Все праздничные дни в России делились на три группы: — воскресенья; — официальные государственные; — церковные; — народные;

Русская крестьянская свадьба

Пасха –любимый праздник на Руси!

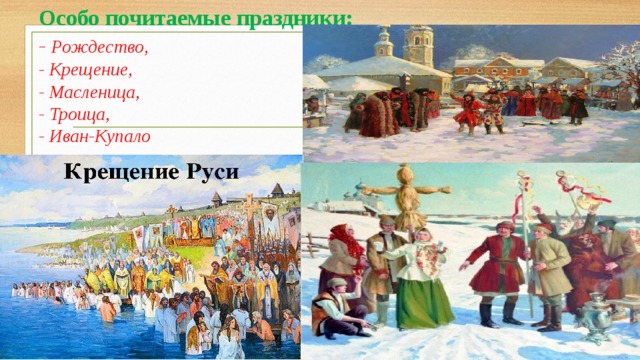

Особо почитаемые праздники: — Рождество, — Крещение, — Масленица, — Троица, — Иван-Купало

Источник статьи: http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-istorii-rossii-prazdniki-i-razvle.html

Глава 3. Крестьянские праздники

Глава 3. Крестьянские праздники

Как лето сменяло зиму, день — ночь, так же неотвратимо в крестьянской жизни будни сменялись праздниками. Праздники были разновеликие, и отмечали их по-разному. Воскресенье после рабочей недели — день не просто свободный, а день праздничный, к которому готовятся. Хозяйки моют полы и скребут их ножами-косарями, топят бани, готовят хорошую одежду, чтобы в ней идти в церковь. Очищаются душой и телом.

«Воскресенье считалось праздником. Не работали, считали за грех. Кто в воскресенье работал, у того в жизни нет спорины» (Т.А. Богомолова, 1910).

Праздники перебивали монотонность будней, задавали жизни определенный ритм. К большим праздникам готовились очень задолго. И радости в этих приготовлениях, предвкушениях было порой не меньше, чем в самом праздновании. Праздничное время текло отдельно от обыденного, человек жил и растворялся в нем. «Из самого далекого детства: до революции и в первые годы после революции вспоминается, как с утра до вечера звонили колокола на колокольнях. Раз мне даже довелось мальчишкой ударить в колокол — вот здорово! И еще — как жгли костры на маслянице и как мчались по улицам сани, перегоняя друг друга. И лошадь, и сани, и седоки — разряженные, веселые!» (И.И. Семенов, 1908).

Да и само празднование заключалось не просто в освобождении от тяжелого труда, в обильной и вкусной пище, а в создании атмосферы праздника, атмосферы всеобщей радости.

«Праздники в то время отмечали по-иному. К празднику готовились. Что-то новенькое одеть разрешат только в праздник. Тогда пекли ватрушки, варили суп (мяса было мало, только по праздникам варили мясной суп). Начинали собирать стол, стелили чистую скатерть, на стол ставили все угощения и домашнее пиво или сваренный квас. Вся семья садилась за стол. Отец играл в гармонь-однорядку, пели песни, иногда плясали. Большие праздники отмечали всем селом. Народ шел в село со всех сторон. Звонили колокола в церкви, на утренней заре было слышно далеко. Вся эта торжественность поднимала настроение, возвышала душу. Родители с дедьми, жившие в соседних деревнях, приезжали в село на общее торжество; спешили успеть в церковь к заутрене, сходить в магазины, повидаться с родней, друзьями, знакомыми, посмотреть на молодежь, которая сходилась со всех сторон с бубнами, гармонями, песнями. Начиналось гулянье: плясали, пели, веселились на несколько кругов. Люди были счастливы, радостны, довольны, доброжелательны друг к другу. Рады были свободной минуте, общению друг с другом. В Вознесеньев день, помню, я еще девочкой была, как-то очень ясно всегда светило солнце, звенели колокола, было радостно. На реке десятки лошадей начинали купать. В то время все было проще: мы были рады солнцу, дню, людям» (М.П. Перевалова, 1924).

А вот как пытается выразить свои мысли об этом. А.И. Бояринцева (1911): «Жизнь была какая-то разнообразная. Работа, потом праздник. А сейчас не отличишь, когда праздник, когда простой день. Вино пьют, когда вздумают. Едят всегда одинаково. Мясо каждый день. Нынче очень плохо питаемся, неправильно. То и болезни всякие».

Праздник был настоящим ритуалом, где всему было свое время и свое место. Праздничное время и текло по-другому. Давайте послушаем, о чем вели речь мужики, собравшись на завалинке. Какой простор тут был фантазии, жесткой иронии, соленой шутке!

«Вот, бывало, в село праздник придет, мужики тогда такую речь заведут: про покосы, про снега, про пашню. Разговор идет и где какое население живет, как работают, как живут. Говорят, что скоро все машины будут делать. Сама косит, пашет, жнет. Скоро такие и у нас будут. Мы тогда ходили бы по полям и рассуждали, как жилось плохо нам. А тут Библией другой мужик тряхнет и скажет, что не то еще будет. Хитроумные, слышь, люди-то, еще не такую машину сделают.

Люди будут птицами летать, даже будут звезды с неба доставать. Все такие разговорчики идут, а потом запляшут, запоют о том, как девки по воду пойдут, «Волгу-матушку» помянут, «Хуторочек» напоследок споют. Вечером девки хороводы водили, песни пели, плясали. Я очень любил это время, когда работы в поле сделаны, хлеб обмолочен и в закрома свезен» (П.Н. Русов, 1897–1978).

Важно сегодня также вспомнить, что все основные крестьянские праздники были религиозными: Рождество, Масленица, Пасха, Троица. Во все эти праздники часто вносились очень древние языческие элементы (особенно в Масленицу и Троицу). Для всякого праздника были свои особенные развлечения. Каждый неповторим, один-единственный в году, и у каждого — своя радость. Именно за утерю вкуса радости, умения веселиться наши старики горько сетуют на современную жизнь. «Все праздники признавали, жили как в раю, а теперь, как черви в земле копаются. Ведь света Божьего не видим, никаких праздников, никакого веселья, только мат один да пьянка. В старых книгах написано: будете плохо жить, день убавлю, а если станете хорошо жить, так снова прибавлю. Это Бог сказал. Так вот сейчас целый день крутишься как белка в колесе, а ничего не успеваешь, вот и укоротил Бог день-то» (О.Е. Стародумова, 1914). Ольга Егоровна заметила для себя главное — резко нарушилось привычное течение времени: года, дня. Праздники, как спицы в колесе, вращали привычное течение жизни, круг забот.

Продолжительность праздников в разных местах, видимо, была разной. Василий Иванович Комаровских (1899) из деревни Кумачи Орловского уезда Вятской губернии вспоминает: «Праздновали следующие праздники:

1. Рождество. Празднество длится 2 недели. Пляшут, поют песни 13 вечеров. Как правило, днем спят — ночью пляшут.

2. Масленица — длится с четверга до воскресенья. Каждый день молодежь запрягает лошадей и съезжается со многих деревень. Ездили иногда на лошадях и ходили пешком за 20–25 км. Едут девки и парни. Там пляшут, веселятся. В конце праздника на окраине деревни зажигают сноп соломы — «масленку сожгли».

3. Говенье (великий пост) начинается за 7 недель до Пасхи. В это время не пляшут. Все находятся в работе — пряли, вязали.

4. Пасха длится 3 дня. Делают качели. Парень качается с девкой. Пляшут, веселятся.

5. Летом — маленькие праздники: Троица, «Духов день» — земля-именинница. Старики собираются в праздники отдельно от молодежи, но приходят во время праздников посмотреть на молодых».

Интересно, что в систему праздников он включил и великий пост. Кроме больших (великих) праздников, было огромное количество малых. В конечном счете, всякий день был значимым — или это именины кого-то из родственников, или он важен в системе примет, но была в нем какая-то зацепка-зарубка, делавшая его уникальным, единственным днем в году. Пустых дней в крестьянском календаре вообще не было. «Всему в старину придавали значение» (М.Я. Харина, 1905). Широко в каждой деревне праздновались престольные (приходские) праздники: «Были еще праздники, которые не являлись общими для всех деревень. В нашей деревне был осенний праздник — Митревские, в другой (зимой) — Николин день, в третьей — Михайловские (летом). Родня идет в гости туда, где этот праздник отмечается» (Т.С. Ситчихина, 1917).

Отрешение от привычного ритма будней достигалось, в первую очередь, обращением к церкви, к Богу. «Старики были безграмотны, с утра до вечера работали на земле, пахали — кормились землей. Они очень были набожны, верили в Бога. Каждое воскресенье ходили в церковь — молились. Прежде чем идти в церковь, каждый ходил в баню — «смывал грехи», прийти в церковь грязным считалось грехом. Маленькие дети вместе со стариками ходили в церковь, молились; на молебен давали деньги. Все религиозные праздники почитались как стариками, так и молодыми» (М.Я. Харина, 1905).

Кроме общезначимых праздников, своего престольного праздника всей деревней могли отмечать и иные даты, празднование которых стало здесь традиционным. Бабкина Мария Федоровна (1913): «Всей деревней мы встречали только три главных праздника: Веденеев день, Фролов день, Петров день. Сначала праздновала в доме каждая семья, а на следующий день — на улице. Выставлялись столы, сносилось сюда все что можно съестного. Плясали вместе, смеялись. Особенно веселые пляски были в святую неделю после Рождества. Вот собирались, откупали избу и плясали целую неделю».

Давайте медленно пройдем по праздничному кругу, рассмотрим повнимательнее хотя бы главные из русских крестьянских праздников.

«Рождество — это святки, гаданья, сочельник, игрища, вечерки и многое другое. В канун Рождества — сочельник. Из ржаной муки без соли пекли пресные сочни и крестики. Сочни съедали сразу, а крестики по одному раскладывали в муку, зерно и другие продукты питания. Клали под дверями во всех помещениях. Чтобы в крещенские вечера нечистый дух «Шиликун» не веселился. Две недели до Крещения в них устраивали игрища. Каждую ночь под гармошку плясали кадриль, играли, пели частушки и песни. За ночь до того угорали от табачного дыма и уставали от пляски, что еле домой приходили. Мужики целыми ночами играли в карты. Рассказывали, что как-то из нашей деревни Гаврил Ефимович выиграл хорошего жеребца с упряжью и дорогую енотовую шубу. А второй раз все свое с себя проиграл. Его привезли домой в чужом тулупе, выкинули в снег у ворот дома. После он вскоре умер. В крещенские вечера девушки гадали. В обручальное кольцо, опущенное в воду на дно стакана, старались увидеть своего суженого жениха. Ночью, выйдя на перекресток дорог, сняв с ноги валенок, бросали. Упав, валенок должен был показать своим носком, в какой стороне живет жених. Накрывшись постилахой, присядут. Каждая по очереди слушает, в какой стороне залает собака, в той стороне будет ее жених. Собирались в одну избу петь «Илею». Пели разные песни: веселые и грустные. Каждая девушка и молодуха приносила баранью лодыжку. Их клали в миску и закрывали платком. Для каждой песни через платок ловили лодыжку. Этим определяли судьбу на год — что будет, счастье или горе? Кто выйдет замуж, кто умрет. По старому стилю 6 января — Крещение» (А.Е. Кочкина, 1923, дер. Овчинниковы).

Рождество — праздник светлый. Дети его очень ждут! Урожай еще не съеден. Но и в праздник зимой крестьянин думает о будущем урожае. И.П. Шмелев (1911) передает свои детские впечатления: «Самый запомнившийся праздник — Рождество. Накануне ложился на полати спать. Отец приносил пудовку пшеницы. А ребята-подростки приходили и пели: «Рождество твое, крести, Боже нас!» А я за час проснусь и жду славильщиков — это самое большое наслаждение. А отец наделял пшеницей, чтобы росла хорошая пшеница. А некоторые проводили их в передний угол и садили на подушки, чтобы у хозяев водились гуси, а другие садили их на овчины, чтобы овцы водились. После этого праздновали».

Игры, забавы, шум, смех молодежи — не смолкали все дни праздника. Т.С. Ситчихина (1917) вспоминает рождественские игрища: «Откупали дом. На длинных лавках девчата и парни рассаживались. Приходили на игрище ряженые — какие-нибудь страшные животные: медведь (выворачивали шубу, надевали большую шапку); изображали лошадь. Как она в избу входит — так все старались подальше спрятаться. Были тут хороводы с песнями. Для каждого праздника — свои песни. Тут пелись только те, что предназначены для Рождества. Иногда во время песни просто ходит пара (парень и девушка) вдоль избы. Поют и приплясывают, все им подтягивают:

Подушенцы, подушенцы алы пуховы,

Где Ванюша, где Ванюша, яблонь молодая.

Я подкину я ширинку, паду на колени.

Ой вы, девушки, Рождество пришло,

Рождество пришло, девкам игрище…

И так далее. Все строчки повторяются».

Впрочем, новые песни, пляски проникали в крестьянскую среду в XX веке довольно быстро. Кроме этого, в рассказе Анны Гавриловны Посохиной (1907) обратите внимание на высокую культуру ухаживания за девушкой: «Ходили парами по кругу, пели песни; пройдут по кругу, споют песню и поцелуются. Танцы танцевали: «Прохожая», «Краковяк», «Коробочка», «Кадриль», «Топотуха» или проходили по кругу под «Испань», «Яблочко», «Во саду ли в огороде», «Польку», «Польку-бабочку». Еще играли в третьего лишнего: садились парами, парень с девушкой, а другая — лишняя девушка ходила по кругу и спрашивала: «Милы — целуйтесь», «Не милы — выходи!» Если девушке не нравился парень — она выходила, на ее место садилась та, что водила. И так все шло по кругу». Веселье было бурным и шумным, но не опасным. Игры захватывали и опьяняли молодежь без вина, раскрепощали в праздник душу.

Катание на ледяных горках не только детей, молодежи — это примета Рождества. Хотя в некоторых местах ледяные горки, снежные городки — это примета уже нового праздника.

После Рождества справят свадьбы и начинают готовиться провожать зиму. Вот, пожалуй, самый веселый, простодушный русский праздник. Чисто языческое детство и радостное ощущение единства со всей природой. Смех и игры не знают удержу. Веселье просто отчаянное, как и блины от пуза. Торопятся отвеселиться, отъестись сразу на много недель вперед — ведь грядет великий пост, да и само по себе время не сытное. А пока идет Масленица — веселись до упаду!

«Масленица — блины каждый день, катание на чем только можно: на шестах, колобельницах, ледянках, лошадях, стар и млад на улице. Колобельницы изготовляли, вместо санок, из широкой доски. Спереди прибивали поперечину, чтобы меньше втыкалась в снег. Чтоб удобнее было сидеть, приделывали облука. Снизу обмажешь жидким коровяком, заморозишь, косой поскоблишь, сделаешь ровным, наморозишь лед и каждый день всю Масленицу до поздней ночи катаешься с горы по дороге. Чаще всего в деревнях, что на горе, собирался народ со всей округи, делался посреди дороги желоб длинный-длинный. Девки и парни поливали его водой. А потом на ледянках, специально сделанных санях, по нескольку человек катались по этому желобу. Несло, осыпая снегом, на большие расстояния. Смех, визг, крики. Взрослые катались с «городка» на шестах. Тут же на горе выстраивалась молодежь на кадриль. Хотя и на улице, и в одежде, но отплясывали кадриль, а то и барабушку. А зевак стояло, кто постарше, и того больше. Особенно в последние дни Масленицы. Приходили смотреть молодых зятевей. Целую неделю длилась Масленица. Хороша и вкусна! Каждое утро пекут блины. Кушаешь их со сметаной, с маслом, мороженым, сболтанным молоком. Каждый день свежие рыбные пироги, вкусное домашнее пиво и квас. В «чистый понедельник» провожали Масленицу. Жгли солому, под гармошку пели, играли в снежки, сжигали соломенное чучело. Это символ плохого человека, пьяницы, лентяя, человека неавторитетного, плохого хозяина. Парни снимали шесты и раскидывали «городок» из снега. Наступал Великий пост» (А.Е. Кочкина, 1923).

Масленица объединяла сразу несколько деревень, округа дышала празднично: песнями, звоном колоколец под дугами, играми и забавами. Не случайно А.А. Кожевников (1925) решительно считает: «Если народный праздник — то это, конечно, Масленка. Все деревни на этот праздник собирались. Запрягали коней в кошовки — сибирки. Ездили по деревням и сравнивали, у кого наряд коней лучше. Катались с гор на санках, на коньках, делали деревянные корыта с ледяным дном, делали такие шесты-гиганты, с которыми, взявшись за руки, съезжали попарно с гор. А вечером все выходили в поле за деревню, жечь масленицу. Собирали обмолотки, обмолотка по три со двора, делали кучу из соломы. Здесь и шутки, и пляска, и гармонь играет, весело было».

И в этом уж совсем никак не регламентированном церковью празднике никакого сумбура внутри не было. Время распределено от предков на веки вечные, какой забаве когда черед — все знают загодя. И никакого утеснения свободы, никакой тягости в этом нет — наоборот, острое предвкушение нового веселья, нового занятия удваивает радость встречи с ним. Коснырева Нина Никитична (1920) помнит: «А Масленица длилась целую неделю. Каждый день масленичной недели имел свое название: понедельник — встреча, вторник — заигрыш, среда — лакомка, четверг — разгул, воскресенье — прощеный день.

Молодожены обязательно посещали родителей, зятьев приглашали тещи на блины.

Свахи высматривали на катаньях с горок да на посиделках застенчивых невест, статных женихов.

С четверга начинались пение, катанья на санях, проходили кулачные бои, обряды. Дети строили снежный городок: одни с метлами охраняли замок, другие, вооруженные палками, атаковали его. После упорной борьбы замок «сдавали», а воеводу купали в проруби.

В воскресенье чучело из соломы сжигали с песнями и радостными криками, катались на санях…»

С горок, кстати, катались и дети, и большие парни с девушками, и взрослые. Горки поливали и намораживали до полкилометра длиной. Веселились и в домах. Там тоже всему был свой срок. Когда гости собирались домой, обычно пели протяжные плясовые песни. Например:

Не пора ли нам, ребята, чужо пиво пиши.

Не пора ли нам, ребята, свое заводити.

Упас, братцы, все па деле, солод на овине.

Солод, солод на овине, бел хмель па тычине.

Тычинушка обломилась, бел хмель окрошился,

Обломился, окрошился на мать-сыру землю.

Как по той было дорожке собачка бежала:

Ножки тонки, голос звонкий, хвостик перевязан…

Мил мой милешенек

Из села идет пьянехонек.

Руки, ноги обморожены,

Бело личико надуто ветерком.

Сказал: «Милая, напой меня чайком».

Напоила, праву руку подала

И обедать собрала.

Заканчивалась Масленица и начинался Великий пост. Первый понедельник был «чистым» — топили баньку, мылись. Семь недель запрещалось кушать скоромное (мясное и молочное), а разрешалось есть рыбу, хлеб, картошку и другие растительные продукты. Такая ритмичность, чередование разных периодов в питании человека сказывалось на его здоровье благотворно. Об этом вспоминают многие старики. «Потому сейчас и болеем, что питаемся неправильно. Ни праздников — ни буден» (A.M. С-ова, 1917). Трудный, тяжкий искус для духа и тела человеческого — Великий пост. Но в этом испытании душа человека оттаивала, отмякала, уходила от суеты. С нетерпением ждали новый великий праздник.

Если Рождество и Масленица — это ледяные горы и ледянки, то Пасха — это качели. Есть и еще одна особенность. Пожалуй, ни один религиозный праздник, даже Рождество, не праздновался русским крестьянином так истово, проникновенно и сопереживательно, как Пасха. Е.С. Лебедева (1903) из деревни Уветы вспоминает: «В трудные годы проходило мое детство, а радости и веселья было много. Как весело было в деревне в праздники! Для меня был самый веселый праздник — Пасха. Мама готовила к пасхальному столу разные кушанья из творога, пекла кулич, печенье, крендельки и красила яйца. Такой стол у нас был только в Пасху. Накануне Пасхи вечером в церкви начиналась служба, шла служба до утра. Мама шла в церковь и брала меня с собой. Какая красота была в церкви! Она вся светилась огнями от свечей. Какое пение звучало! Днем в деревне на улицах шло веселье. Качались на качелях, водили хороводы с песнями, играла гармонь. Девушки, парни плясали кадриль. У детей были свои игры. Так веселились до позднего вечера. В другие дни веселье продолжалось всю пасхальную неделю. Всю неделю звонили церковные колокола. У людей было веселое настроение и на лицах светилась радость».

Многие помнят свое детское ощущение от праздника, насытиться которым при всем его богатстве, разнообразии красок, игр, развлечений так и не удается до конца: «И хотелось, чтоб долго-долго длилось такое празднование». Святили воду (во дворах, домах тоже), наряжали вербу, пекли куличи, красили яйца — катали яйца на улице. В каждой игре, забаве — свои неписанные правила, свой распорядок (порой отличающийся от порядка игры уже в соседней деревне). «Интересно праздновали Пасху. Родители заготовляли брагу, пиво, самогонку. Но эта брага и пиво были не очень хмельными. Называли это празднование — питухи. Гостились с родственниками. Обычно готовили блюда мясные, пекли пироги, а самое обязательное — большие шаньги. Утром всей семьей помолятся, затем завтракают. Взрослые уходили в гости друг к другу. Молодые качались на качелях. Качели устраивали посреди деревни: одна — карусель, другая — обыкновенная: широкая доска — сиденье на веревке, которая висит на перекладине. Человека, который сидит на качели, раскачивают два человека и качают до тех пор, пока тот, кто качается, не скажет: «Три дни, три дни хлебушка не исть. Да Иванушка Михайлыча любить». (Имя то, кого этот человек любит). А если не говорит, то веревкой толстой так хлопнут по коленям, что не хочешь да скажешь. Качели были на дворе у каждого. Там собирались подростки. Девчата скакали на досках. Одна на одном конце, другая — на другом» (Т.С. Ситчихина, 1917).

Были качели также круговые; во многих местностях в Пасху качались и взрослые. Праздник! На двенадцатый день после Пасхи — Радуница. Шли в церковь и на кладбище поминать умерших родственников.

Наступало время сева. «День год кормит». Уже расцветали, распускались клейкие листочки березы. Приходила яркая летняя пора.

Самым большим и радостным летним праздником была Троица. Люди радовались началу лета. Уже закончен сев, можно передохнуть до сенокоса. К Троице, как и к другим праздникам, вели большую подготовку. Перед Троицей обязательно надо очистить все: вывозят навоз на поля, дочиста подметают двор. Привозят из леса небольшие березки и ставят их перед окнами, вкопав в землю. Или просто убирают окна с улицы березовыми веточками. Вся улица подметена дочиста. «Троицу хорошо помню. В каждой деревне все от мала до велика выходили

Читайте также

Глава 11 Праздники

Глава 11 Праздники Как правило, в Китае народные праздники посвящены божествам. Вместе с семейными торжествами праздников набирается очень много. И хотя у китайцев нет воскресенья, то есть выходного в конце каждой недели, мне кажется, мало народов, у которых было бы больше

Глава 3. Праздники и развлечения в зимнем дворце

Глава 3. Праздники и развлечения в зимнем дворце Праздники и развлечения в жизни Зимнего дворца являлись неотъемлемой частью его церемониальной жизни. Тем не менее праздники и развлечения, формально оставаясь частью церемониальной, жестко регламентированной стороной

Глава третья Праздники и развлечения

Глава третья Праздники и развлечения Несмотря на пристрастие к размеренной жизни, Екатерина II в течение всего царствования оставалась чужда излишней строгости. В ней не было ни грамма пуританизма или ханжества, подчас отравлявших существование больших дворов при

Глава 5 Праздники годового круга. Обычай

Глава 5 Праздники годового круга. Обычай Для наших предков звездное небо было неотъемлемой частью культуры и духовного света. Т. В. Авилин, «Белорусские названия созвездий» Соотношение солнечных и лунных праздников, «вхождение» в праздник и «выход» из

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. КРЕСТЬЯНСКИЕ ЗАГОВОРЫ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. КРЕСТЬЯНСКИЕ ЗАГОВОРЫ Если в XIV в. цехи сломили в ожесточенном бою господство знатных родов и уничтожили привилегии городской аристократии, опиравшиеся на недвижимую собственность, то в XV в. и сельское население восстало против своих господ, крупных

Глава 3. КОРЁ В XII — НАЧАЛЕ XIII ВЕКА: МЯТЕЖИ АРИСТОКРАТИИ, БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ ПРИ ДВОРЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ

Глава 3. КОРЁ В XII — НАЧАЛЕ XIII ВЕКА: МЯТЕЖИ АРИСТОКРАТИИ, БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ ПРИ ДВОРЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ В истории Корё первая четверть XII в. характеризуется несколькими основными тенденциями, определившими ход истории государства на все последующее

Глава 14 Мусульманские праздники

Глава 14 Мусульманские праздники Месяц Рамадан. – Пост в дневное время. – Пиры по ночам и гостеприимство. – Поднесение праздничных подарков. – Ждем, когда появится новая луна. – Всеобщая радость. – Народ баньяны. – Хна и способы ее применения. – Общие молитвы. –

Глава 9 ПРАЗДНИКИ, ЗРЕЛИЩА, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Глава 9 ПРАЗДНИКИ, ЗРЕЛИЩА, РАЗВЛЕЧЕНИЯ Праздники в Византии были общенародными и местными, религиозными и политическими, профессиональными и семейными, регулярными и экстраординарными, официально дозволенными и запрещенными.Один из наиболее стойких феноменов

Источник статьи: http://history.wikireading.ru/271070