СЛАВЯНЕ

Праздники и земледельческий календарь

Первой заботой славян в их повседневной жизни и во время праздников был урожай. Недаром главным обрядовым блюдом и во время новогодних праздников, и на свадьбах был хлеб — каравай. На каравае лепили из теста важнейшие символы — плуг, мировое дерево.

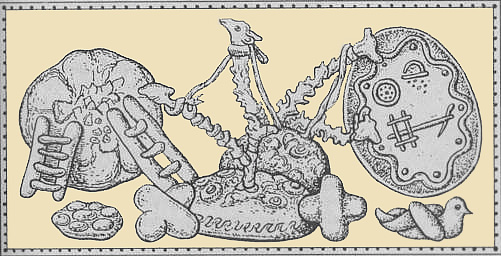

Обрядовое печенье «мосты», «козули», «кресты», «жаворонки», «богачи»

Самое раннее описание главного годового праздника славян оставил хронист XII в. Саксон Грамматик. Он рассказывает о празднестве в Арконе. Раз в году после сбора урожая толпы язычников со всего острова Рюген устраивали праздничный пир в своем храме. Сначала приносили в жертву животных, затем жрец тщательно убирал храм и совершал гадание по кубку, который находился в руке идола Свентовита: если жрец замечал убыль напитка в кубке, это предвещало неурожай. Полный кубок — рог изобилия — означал хороший урожай. Каждый год напиток в кубке обновлялся. В храм приносили огромный круглый пирог, размером в человеческий рост. Жрец ставил пирог между собой и народом и спрашивал, видно ли его из-за каравая. Если руяне отвечали, что видят его, жрец желал, чтобы в новом году его не смогли бы увидеть. Таким магическим способом стремились обеспечить будущий урожай.

Этот обряд сохранился до нового времени на юге, у сербов. На Рождество хозяин дома прячется за пирогами и желает, чтобы на будущий год их было еще больше. У белорусов сходный обряд выполняли не только во время зимних — рождественских и новогодних — праздников, но и весной, на Пасху, в день поминовения предков — «дедов». Значит, сам обряд был очень древним и общеславянским.

Весь год славян-земледельцев делился на две половины: летнюю — время пахоты, сева, обеспечения урожая, его сбора, и зимнюю — время подготовки к новому урожаю. Лето было главным сезоном, недаром в славянских языках слово «лето» означает и «год» в целом.

Главным зимним праздником славян был праздник начала земледельческого года — Новый год. После принятия христианства у славянских народов этот праздник совпадал с праздником Рождества и святками, которые следовали за Рождеством: в течение 12 дней славяне праздновали начало нового солнечного года, когда, согласно поговорке, солнце поворачивало на лето, а зима — на мороз.

По древним верованиям, в эти дни определялась судьба будущего урожая, возрождения всей природы: в это время, самое темное в году, нечистая сила вырывалась с того света и угрожала всему мирозданию. Поэтому на святки бывали «святые вечера» и «страшные вечера», и во время праздников по улицам ходили не только колядующие с благопожеланиями-колядками, но и ряженые в образе чертей и прочих демонов. Само слово «колядка» — песенка-благопожелание — восходит к временам Византии и Древнего Рима: календами там называли начало месяца, нового календарного цикла.

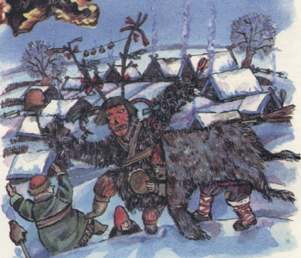

Ряженые, облаченные в звериные шкуры, со страшными масками, изображали не только нечистую силу, но и животных, олицетворявших плодородие: козу, коня и т.п. » Где коза ходит, там жито родит «, — пели ряженые. Они разыгрывали смешные сценки, во время которых коза или конь умирали, а потом вновь оживали: жизнь торжествовала над смертью.

В нечистую силу рядились специально для того, чтобы показать ее смешной и нестрашной для людей и всего мира. На святки гадали о будущем урожае и о судьбе. Девушки пытались узнать имя своего «суженого» — будущего мужа.

Самым веселым праздником можно считать праздник проводов зимы, который у русских назывался масленицей в честь древнего обрядового блюда — масленого блина. Масленица сопровождалась обильными пиршествами и гуляниями — катанием с гор, ряжением и другими потехами. Наряжали и чучело, которое должно было воплощать Масленицу: его воздвигали в центре гуляний, а в конце праздника сжигали. Вместе с Масленицей сгорала и зима. У западных славян тоже мастерили чучела, называли их именами Мара, Морена и т.п., они воплощали не только зиму, но и смерть, которую выбрасывали за околицу, разрывали на части, сжигали или топили в воде.

Пробуждение земли

День весеннего солнцестояния 22 марта, когда день был равен ночи, считался днем пробуждения земли; он совпадал с христианским праздником Благовещения. До Благовещения спящую Мать-землю нельзя было тревожить полевыми работами, пахать, вбивать в нее колья и т.п., в противном случае наступят засуха и неурожай. Считалось, что змеи — земные (хтонические) существа — выходят в этот день из земли.

День летнего солнцеворота (22 июня) также был одним из главных праздников у славян.

В самую короткую ночь устраивались гуляния с купанием и прыжками через костры. Этот день был близок дню Иоанна Крестителя — в восточнославянской традиции Иван Купала (24 июня). Церковь запрещала праздновать Купалу: народные праздники считались «бесовскими игрищами». Считалось, что травы в ночь на Купалу приобретают чудодейственную, целебную силу, поэтому их собирали ведуньи. Нечистая сила также была особенно опасна в этот день; ее воплощения: чучела Мары, Купалы, ведьмы — сжигали на купальских кострах.

Праздник жатвы

Во время окончания жатвы особенно почитался последний сноп. Считалось, что в нем воплощается плодородие. Этот сноп хранили до нового урожая. Иногда на полях из последних колосьев плели ритуальную ржаную «бороду», которую называли бородой Бога или Ильи, а иногда приписывали древнему славянскому божеству — Волосу.

Осеннее солнцестояние 22 сентября, близкое христианскому празднику Воздвиженья, замыкало годовой цикл древнего славянского календаря. Земля на Воздвиженье отходила к зимнему сну. Змеи и птицы «двигались» на тот свет, в иной мир, в страну тепла, которая называлась у славян «вырей», «ирей» или «рай».

Источник статьи: http://www.ruistor.ru/slavyane_yazychestvo_004.html

Древние славянские праздники

Большинство праздников древних славян являли собой магические ритуалы (обряды), осуществлявшие собой единство человека и природы.

Ключевыми для древних славян были праздники, с которыми были связаны времена года (весна, лето, осень и зима), то есть переход от одного времени года к другому. В такие дни люди закладывали дела или своего рода программу на весь последующий астрономический год. Кроме этого, эти дни служили точкой опоры для начала сбора или посева урожая, начиналась стройка важных построек.

Древние славянские праздники были языческими, после того как на эти земли распространилось христианство, многие из этих ритуалов были немного преобразованы в христианские праздники.

Древние племена славян жили по солнечному календарю, вследствие чего все ритуалы славян были связаны и были ориентированы на активность Солнца.

Языческие праздники

Основными языческими славянскими праздниками были:

– Коляда или рождение Солнца, справлялся в день зимнего солнцестояния;

– Святки – справлялись после 21 декабря;

– Масленица служила символом провода зимнего времени;

– Велик день – день весеннего равноденствия и начало весны;

– Русальная неделя – проводы весны, проводились перед 21 июня;

– День Ивана Купала – летнее солнцестояние;

– Бабье лето – проводы лета;

– Праздник урожая – осеннее равноденствие;

А теперь необходимо каждый из праздников древних славян рассмотреть более подробно.

Особое место играл праздник Коляда.

Коляда

21 декабря издавна и по сей день считается днем начала астрономической зимы. После 21 декабря рождался бог Коляда и в его день организовывали праздник, сопровождаемый ритуалами. Народ пел песни, прославлял божества. Древние славяне радовались, что начиная с 21 декабря, Солнце будет светить все дольше и дольше, за что его и благодарили. Когда христианство стало государственной религией, в данный день стали справлять Рождество. В языческих кругах древних славян данный день стал осуществлять рождение богов.

21 декабря древние славяне избавлялись от всего старого, от всех пережитков и загадывали желания на новый год. Три дня до зимнего солнцестояния и три дня после считались особо энергетическими, поэтому в данный день желания играли особую силу, считалось, что они могут исполниться с большей вероятностью.

Другие языческие праздники

Святки

Святки справлялись сразу после дня зимнего солнцестояния, в общей сложности они длились на протяжении двух недель. Во время Святок было принято гадать.

Коляда и Святки были зимними праздниками славян.

Масленица

Данный праздник считался проводом зимы, и проводиться с 12 по 20 марта (неделя перед Велик днем). На протяжении недели люди готовят блины с медом и другими сладостями.

В языческой мифологии масленица – персонаж, символизирующий смерть, а также холодную зиму. Неделя Масленицы последняя, когда властью над миром еще обладает зима. Силы тьмы веселятся в последний раз.

Встречали день пениями на возвышенностях, горках. Славяне делали чучело из соломы, представлявшее собой персонажа Масленицу, затем чучело Масленицы наряжали в женскую одежду. Рядом с этим чучелом славяне пекли блины и веселились, съезжали с этих возвышенностей.

На протяжении недели люди посещали гостей и проводили вечера за столом. Для развлечений также устраивали кулачные боги, различные постановочные представления, катались на льду, бросались снежками, ходили и веселились на ярмарках. В последние дни с помощью глиняных свистулек люди зазывали весну. Эти звуки были чем-то вроде пения птиц, прилетавшие с наступлением тепла, то есть с ранней весной.

Дети делали небольшие чучела из соломы, хотя скорее это были куклы, их в последние дни бросали в костер. Большое чучело Масленицы сжигали в последний день.

Велик день

Праздновался 21 марта, именно в данное время день равен ночи – весеннее равноденствие. 21 марта было принято водить хороводы, различные игры, славить языческих богов, в данный день с горы или любой высокой точки ландшафта запускали колесо охваченное пламенем. Оно считалось символом Солнца, а языки пламени осуществляли языки света.

Птицы в 21 марта имели особое значение, так как считалось, что в птиц вселяются души отошедших. Чтобы задобрить предков птиц кормили крупами и крошками хлеба. Ближе к вечеру люди собирались на возвышенностях и пировали вместе с душами своих предков.

Особенную роль праздник играл для тех, кто решил обручиться. 21 марта в древние времена считался самым популярным для того, чтобы сыграть свадьбу. Кроме того, даже сейчас данный день является наиболее популярным для связывания друг друга узами брака. К этому поводу есть одна русская старинная пословица, гласившая следующее: «Тот, кто пожениться на Велик день, не разведется вовек».

Также праздник назывался Красной горкой. Скорее всего, данное название было связано с тем, что древние славяне справляли обряды исключительно на различных возвышенностях: горках, пригорках, холмах.

21 марта никто не работал, люди отдыхали на протяжении всего дня, работа считалась грехом. Весь день нужно было провести на открытом воздухе с веселой компанией.

Русальная неделя

Считается, что период с 14 по 20 июня был временем для разгула сил тьмы, что означало гадания. Гадали в основном на будущее и на суженного\суженную. Кроме гаданий древние славяне загадывали желания и молили силы природы дать щедрые дары. Особенной эта неделя была именно для девушек, ведь именно она была наиболее благоприятной для гадания о своем замужестве.

В эту неделю было категорически запрещено купаться в озерах и реках. Всему причиной, что данные дни посвящались морским божествам: русалкам и другим мелким божкам.

Праздновали Русальную неделю весело, в основном на берегу рек, озер, а также в лесных рощах.

Купало

21 июня считается началом астрономического лета, кроме всего данный день является длиннейшим в году, а ночь самая кротчайшая. После Купало день скорачивается в пользу ночи.

Праздновали день летнего солнцестояния довольно пышно, множеством языческим обрядов. Разводили большой костер, через который прыгали всю ночь, вокруг костра водили хороводы.

Перепрыгнув через костер, люди очищались, и кроме того такой обряд служил оберегом от злых сил.

21 июня уже разрешалось искупаться – такое купание имело ритуальный характер. Для незамужних девушек Купала был особенным днем, так как именно сейчас можно было найти себе суженного. Девушки из цветов плели венки и пускали их по течению реки. Парень, поймавший венок, должен стать мужем для девушки, запустившей венок.

Купание в реках и озерах разрешались. Считалось, что купальская ночь была волшебной, в это время грань между реальным миром и потусторонним была наиболее тонкой. Люди верили, что в эту ночь животные разговаривали с другими животными, как и растения с растениями. Верили, даже, что деревья в эту ночь могут ходить.

Колдуны на Купало готовят особые снадобья, в основном это были приворотные зелья. Травы в Купало были особенно сильными.

Бабино лето

Данный праздник длиться с 14 по 20 сентября. В данное время древние славяне собирали урожай и подсчитывали его, а также делали запасы уже на последующий год.

Праздник урожая

21 сентября было осеннее равноденствие. Древние славяне справляли в данный день ритуалы, разводили большие костры, водили вокруг них так называемые осенние хороводы. Люди встречали осень и провожали теплое лето. Коротали этот день очень весело, готовили вкусные блюда. В основном были большие пироги, они означали хороший урожай в следующем году.

Люди желали друг другу всего хорошего и надеялись, что все желаемое сбудется в новом году. Кроме этого в своих избах славяне обновляли огонь: старый полностью тушили, выгребали пепел и разводили новый.

Другие праздники восточных славян

Выше были описаны солнечные праздники, но кроме них восточные славяне праздновали и другие знаменательные дни. Они были посвящены языческим богам. В эти дни проводились языческие ритуалы и обряды.

Обряды и ритуалы проводили для таких богов: Велес, Ярило, Перун и других.

Такие праздники восточные славяне всегда праздновали на открытом воздухе. В основном славяне собиралась в лесах, на лужайках. Особыми местами для проведения подобных праздников считались возвышенности – холм, небольшие горки, пригорки.

Ритуалы служили для славян своего рода средством для разговора, общения, связи с умершими родственниками, предками и с духами природы.

Источник статьи: http://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/11611-drevnie-slavyanskie-prazdniki.html