- День памяти Серафима Саровского Чудотворца

- Подвиг старчества

- Прижизненное почитание старца

- Труды духовного окормления

- Сила в сознании своей немощи

- Посмертные благодеяния святого старца

- Канонизация и празднования, связанные с ней

- Почитание памяти святого в годы богоборчества

- Духовное наследие святого Серафима

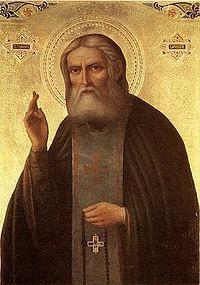

- Преподобный Серафи ́ м Саровский

- Дни памяти

- Житие

День памяти Серафима Саровского Чудотворца

Один из тех, чьё имя стало символом религиозного подвижничества, — преподобный Серафим Саровский, день почитания которого является одним из любимых православных праздников. За все труды, понесённые во имя Господа, получил от Него дар предвидения, дар чудотворения и дар исцеления страждущих. Он никогда не жил для себя самого. С детства, возлюбив Господа, он восходил от силы к силе, имея перед собой высшую цель — стяжание Духа Святого. А преуспев в этом, щедро делился его плодами с людьми, во множестве притекавшими к его келье. Поэтому день памяти Серафима Саровского отмечается всей православной Россией с особой любовью.

Подвиг старчества

Господь возложил на него величайший крест — подвиг старчества. В монашеской жизни нет более высокого служения. Весь его прежний жизненный путь был лишь преддверием будущей миссии. Старец в православии — это не просто монах, достигший преклонного возраста. Это человек, получивший от Господа дар творить чудеса. В воле Божьей избрать для этой миссии любого, кого Ему будет угодно, но вся история христианства показывает, что Свой выбор Господь останавливает лишь на самых достойных.

В своей жизни святой Серафим следовал примеру древних подвижников, и сумел опровергнуть столь часто бытовавшее мнение о том, что вершины их духовного роста в наше время недосягаемы. Он всегда держал в сердце своём слова апостола Павла о том, что во все времена, и в прошедшие, и в настоящие, Господь Бог неизменен. Следовательно, и к служению Ему предъявляются те же самые требования — исполнять заповеди Христовы и подражать примеру Его земной жизни.

Прижизненное почитание старца

День памяти Серафима Саровского отмечается два раза в год: 15 января — день, когда, стоя на молитве в своей келье, святой Серафим, мирно отошёл к Господу, и 1 августа — день обретения его мощей и канонизации. К лику святых он был причислен в 1903 году, но его почитание началось ещё во дни земной жизни.

Келья отца Серафима, находившаяся в Саровской обители, была местом непрерывного паломничества многих тысяч людей. Они несли к нему свои беды, недуги и всё, что не могло быть разрешено обычными жизненными мерами. Времена его старчества не столь далеки от нас, поэтому сохранились воспоминания живых людей, имевших счастье общаться со старцем.

Труды духовного окормления

День Серафима Саровского всегда начинался и заканчивался трудами духовного окормления всех, у кого была нужда в его мудром слове. О нём пишут, что он буквально излучал внутренний свет. Отец Серафим учил, что нет большего греха, чем уныние — порождение неверия в милосердие Божье. Отсюда и его постоянное Пасхальное приветствие всем, кто переступал его порог: «Христос воскрес!» Та радость, которую все мы испытываем в день Светлого Христова Воскресения, не оставляла его круглый год. Ведь если Спаситель воскрес, значит, и нам, Его детям, уготована жизнь вечная. Следовательно, всё, что происходит в этой жизни, столь малозначительно по сравнению с уготованным для нас Царством Божиим, что нет причины для слёз. Он даже обращался к людям не иначе, как «Радость моя»!

Сила в сознании своей немощи

Проявляя глубокое смирение, он всегда называл себя «убогим Серафимом». В этом не было надуманности и лицемерия. Просто это сознание того, что всё хорошее в нас от Бога. Мы Его творения, и наши достоинства — не наша заслуга.

Материальные ли блага или духовные — это всё Его. Да, для их достижения мы трудимся, но силы для этих трудов дарует нам Господь. Поэтому мудрость состоит именно в осознании всей немощи и убогости перед всесилием Бога. И это сознание содержит в себе великую силу.

Посмертные благодеяния святого старца

Даже после своей честной кончины в 1833 году приносил Серафим Саровский исцеление всем, кто обращался к нему в своих молитвах. История его подвижнической жизни хранилась в многочисленных легендах, передаваемых из уст в уста. Очень многое для сохранения памяти об отце Серафиме сделали сёстры женского Дивеевского монастыря, который был основан, и впоследствии окормляем им. Этим инокиням и послушницам мы обязаны многими воспоминаниями о старце, а также дошедшими до нас его предсказаниями. В них святой Серафим, с поразительной точностью предрёк потрясения, ждавшие Россию в следующем веке.

Канонизация и празднования, связанные с ней

День памяти Серафима Саровского, отмечаемый 1 августа, установлен в память его канонизации, состоявшейся в 1903 году. Следует отметить, что почитатели святого старца были не только среди простого народа, но и среди аристократии, и даже царской семьи. Именно от них исходила инициатива причисления его к лику святых. День рождения Серафима Саровского стал днём, когда в обстановке особой торжественности были открыты его святые мощи и перенесены в серебряную раку, сделанную для этого случая.

В те дни пресса широко освещала это знаменательное событие в жизни России. Отмечалось, что в торжествах, связанных с канонизацией нового небесного заступника нашего Отечества принимали участие более 150 000 человек. Проходили они в присутствии государя-императора и членов его семьи, которые лично несли на плечах раку с драгоценными мощами. К этому великому дню были заранее составлены акафист, канон и тропарь Серафиму Саровскому. Согласно православной традиции, прославление святого сопровождалось многочисленными крестными ходами.

Почитание памяти святого в годы богоборчества

Когда в период богоборчества, столь прозорливо им предсказанного, церковные праздники были уделом лишь наиболее убеждённых приверженцев православия, день памяти Серафима Саровского неукоснительно отмечался во всех храмах нашей страны. Только поклониться святым мощам россияне не имели возможности в течение почти семидесяти лет. После революции безбожные власти вскрыли раку и изъяли святыню, и лишь в 1990 году мощи были вновь обретены, а через некоторое время помещены для общего поклонения в Дивеевском монастыре — детище преподобного Серафима.

День святого Серафима Саровского принято отмечать также и 15 января. Это день его кончины. В житии святого очень трогательно описывается, как келейник обнаружил его уже остывшее тело, в молитвенной позе склонённое перед образом Пресвятой Богородицы. В этот день в храмах совершается поминальная служба и читается тропарь Серафиму Саровскому.

Духовное наследие святого Серафима

Нельзя не вспомнить о том духовном наследии, которое оставил нам Серафим Саровский. День почитания его — 1 августа, это ещё и годовщина дня, с которого началось обретение миром записей, содержащих его знаменитые наставления. До прославления Серафима Саровского они хранились у наследников Н. А. Мотовилова, симбирского помещика, первого биографа святого. И только после знаменитых Дивеевских торжеств стали достоянием широкой публики. Сам Мотовилов был излечен отцом Серафимом от тяжкого недуга, и после выздоровления остался на долгие годы рядом с ним, выполняя обязанности и келейника, и секретаря.

В своих наставлениях преподобный Серафим указывает главной целью христианской жизни стяжание Духа Святого. Умудрённый богатым опытом аскетической жизни, он отводит выполнению всех религиозных предписаний лишь вспомогательную роль. Он подчёркивает, что как ни полезны пост, молитва и чтение духовной литературы, но они лишь инструменты, коими следует пользоваться в трудах по достижению главной цели. Что же понимает под этими словами преподобный? Он сам даёт этому объяснение. Дух Святой отождествляется им с Духом Мирным. Мотовилов цитирует его: «Стяжи Дух Мирен, и тогда тысячи вокруг тебя спасутся»! Найди мир в себе самом!

Источник статьи: http://fb.ru/article/188153/den-pamyati-serafima-sarovskogo-chudotvortsa

Преподобный Серафи ́ м Саровский

Дни памяти

27 июня – Собор Дивеевских святых

1 августа – Обре́тение мощей. Собор Курских святых

10 августа – Собор Тамбовских святых

12 сентября (переходящая) – Собор Нижегородских святых

15 января – Преставление, второе обре́тение мощей

Житие

Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник Русской Церкви, родился 19 июля 1754 года. Родители преподобного, Исидор и Агафия Мошнины, были жителями Курска. Исидор был купцом и брал подряды на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завершения работ. Младший сын Прохор остался на попечении матери, воспитавшей в сыне глубокую веру.

После смерти мужа Агафия Мошнина, продолжавшая постройку собора, взяла однажды туда с собой Прохора, который, оступившись, упал с колокольни вниз. Господь сохранил жизнь будущего светильника Церкви: испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невредимым.

Юный Прохор, обладая прекрасной памятью, вскоре выучился грамоте. Он с детства любил посещать церковные службы и читать своим сверстникам Священное Писание и жития святых, но больше всего любил молиться или читать Святое Евангелие в уединении.

Как-то Прохор тяжело заболел, жизнь его была в опасности. Во сне мальчик увидел Божию Матерь, обещавшую посетить и исцелить его. Вскоре через двор усадьбы Мошниных прошел крестный ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы; мать вынесла Прохора на руках, и он приложился к святой иконе, после чего стал быстро поправляться.

Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь распятием, которое преподобный всю жизнь носил на груди. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение Печерским угодникам.

Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь и спасаться там. Вернувшись ненадолго в родительский дом, Прохор навсегда простился с матерью и родными. 20 ноября 1778 года он пришел в Саров, где настоятелем тогда был мудрый старец, отец Пахомий. Он ласково принял юношу и назначил ему в духовники старца Иосифа. Под его руководством Прохор проходил многие послушания в монастыре: был келейником старца, трудился в хлебне, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря, и всё исполнял с ревностью и усердием, служа как бы Самому Господу. Постоянной работой он ограждал себя от скуки – этого, как позже он говорил, «опаснейшего искушения для новоначальных иноков, которое врачуется молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что рождается оно от малодушия, беспечности и празднословия».

Уже в эти годы Прохор по примеру других монахов, удалявшихся в лес для молитвы, испросил благословение старца в свободное время тоже уходить в лес, где в полном одиночестве творил Иисусову молитву. Через два года послушник Прохор заболел водянкой, тело его распухло, он испытывал тяжкие страдания. Наставник, отец Иосиф, и другие старцы, любившие Прохора, ухаживали за ним. Болезнь длилась около трех лет, и ни разу никто не услышал от него слова ропота. Старцы, опасаясь за жизнь больного, хотели вызвать к нему врача, однако Прохор просил этого не делать, сказав отцу Пахомию: «Я предал себя, отче святый, Истинному Врачу душ и телес – Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери. «, и желал, чтобы его причастили Святых Тайн. Тогда же Прохору было видение: в несказанном свете явилась Матерь Божия в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. Указав рукой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну: «Сей – от рода нашего». Затем она коснулась жезлом бока больного, и тотчас жидкость, наполнявшая тело, стала вытекать через образовавшееся отверстие, и он быстро поправился. Вскоре на месте явления Божией Матери была построена больничная церковь, один из приделов которой был освящен во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Престол для придела преподобный Серафим соорудил своими руками из кипарисового дерева и всегда приобщался Святых Тайн в этой церкви.

Пробыв восемь лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим, столь хорошо выражавшим его пламенную любовь ко Господу и стремление ревностно Ему служить. Через год Серафим был посвящен в сан иеродиакона. Горя духом, он ежедневно служил в храме, непрестанно совершая молитвы и после службы. Господь сподобил преподобного благодатных видений во время церковных служб: неоднократно он видел святых Ангелов, сослужащих братии. Особенного благодатного видения преподобный сподобился во время Божественной литургии в Великий Четверг, которую совершали настоятель отец Пахомий и старец Иосиф. Когда после тропарей преподобный произнес «Господи, спаси благочестивыя» и, стоя в царских вратах, навел орарь на молящихся с возгласом «и во веки веков», внезапно его осенил светлый луч. Подняв глаза, преподобный Серафим увидел Господа Иисуса Христа, идущего по воздуху от западных дверей храма, в окружении Небесных Бесплотных Сил. Дойдя до амвона. Господь благословил всех молящихся и вступил в местный образ справа от царских врат. Преподобный Серафим, в духовном восторге взирая на дивное явление, не мог ни слова проговорить, ни сойти с места. Его увели под руки в алтарь, где он простоял еще три часа, меняясь в лице от озарившей его великой благодати. После видения преподобный усилил подвиги: днем он трудился в обители, а ночи проводил в молитве в лесной пустынной келлии. В 1793 году, в возрасте 39 лет, преподобный Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и продолжал служение в храме. После смерти настоятеля, отца Пахомия, преподобный Серафим, имея его предсмертное благословение на новый подвиг – пустынножительство, взял также благословение у нового настоятеля – отца Исаии – и ушел в пустынную келлию в нескольких километрах от монастыря, в глухом лесу. Здесь стал он предаваться уединенным молитвам, приходя в обитель лишь в субботу, перед всенощной и, возвращаясь к себе в келлию после литургии, за которой причащался Святых Тайн. Преподобный проводил жизнь в суровых подвигах. Свое келейное молитвенное правило он совершал по уставу древних пустынных обителей; со Святым Евангелием никогда не расставался, прочитывая в течение недели весь Новый Завет, читал также святоотеческие и богослужебные книги. Преподобный выучил наизусть много церковных песнопений и воспевал их в часы работы в лесу. Около келлии он развел огород и устроил пчельник. Сам себе добывая пропитание, преподобный держал очень строгий пост, ел один раз в сутки, а в среду и пятницу совершенно воздерживался от пищи. В первую неделю Святой Четыредесятницы он не принимал пищи до субботы, когда причащался Святых Тайн.

Святой старец в уединении настолько иногда погружался во внутреннюю сердечную молитву, что подолгу оставался неподвижным, ничего не слыша и не видя вокруг. Навещавшие его изредка пустынники – схимонах Марк Молчальник и иеродиакон Александр, застав святого в такой молитве, с благоговением тихо удалялись, чтобы не нарушать его созерцания.

В летнюю жару преподобный собирал на болоте мох для удобрения огорода; комары нещадно жалили его, но он благодушно терпел это страдание, говоря: «Страсти истребляются страданием и скорбью, или произвольными, или посылаемыми Промыслом». Около трех лет преподобный питался только одной травой снытью, которая росла вокруг его келлии. К нему всё чаще стали приходить, кроме братии, миряне – за советом и благословением. Это нарушало его уединение. Испросив благословение настоятеля, преподобный преградил к себе доступ женщинам, а затем и всем остальным, получив знамение, что Господь одобряет его мысль о полном безмолвии. По молитве преподобного дорогу в его пустынную келлию преградили огромные сучья вековых сосен. Теперь только птицы, слетавшиеся во множестве к преподобному, и дикие звери посещали его. Преподобный из рук кормил медведя хлебом, когда из монастыря приносили ему хлеб.

Видя подвиги преподобного Серафима, враг рода человеческого вооружился против него и, желая принудить святого оставить безмолвие, решил устрашать его, но преподобный ограждал себя молитвой и силой Животворящего Креста. Диавол навел на святого «мысленную брань» – упорное продолжительное искушение. Для отражения натиска врага преподобный Серафим усугубил труды, взяв на себя подвиг столпничества. Каждую ночь он поднимался на огромный камень в лесу и молился с воздетыми руками, взывая: «Боже, милостив буди мне, грешному». Днем же он молился в келлии, также на камне, который принес из леса, сходя с него только для краткого отдыха и подкрепления тела скудной пищей. Так молился преподобный 1000 дней и ночей. Диавол, посрамленный преподобным, задумал умертвить его и наслал грабителей. Подойдя к святому, работавшему на огороде, разбойники стали требовать от него деньги. У преподобного в это время был в руках топор, он был физически силен и мог бы обороняться, но не захотел этого делать, вспомнив слова Господа: «Взявшие меч мечом погибнут» (Мф.26:52). Святой, опустив топор на землю, сказал: «Делайте, что вам надобно». Разбойники стали бить преподобного, обухом проломили голову, сломали несколько ребер, потом, связав его, хотели бросить в реку, но сначала обыскали келлию в поисках денег. Всё сокрушив в келлии и ничего не найдя в ней, кроме иконы и нескольких картофелин, они устыдились своего злодеяния и ушли. Преподобный, придя в сознание, дополз до келлии и, жестоко страдая, пролежал всю ночь. Наутро с великим трудом он добрел до обители. Братия ужаснулись, увидев израненного подвижника. Восемь суток пролежал преподобный, страдая от ран; к нему были вызваны врачи, удивившиеся тому, что Серафим после таких побоев остался жив. Но преподобный не от врачей получил исцеление: Царица Небесная явилась ему в тонком сне с апостолами Петром и Иоанном. Коснувшись головы преподобного, Пресвятая Дева даровала ему исцеление. После этого случая преподобному Серафиму пришлось провести около пяти месяцев в обители, а затем он опять ушел в пустынную келлию. Оставшись навсегда согбенным, преподобный ходил, опираясь на посох или топорик, однако своих обидчиков простил и просил не наказывать. После смерти настоятеля отца Исаии, бывшего с юности преподобного его другом, он взял на себя подвиг молчальничества, совершенно отрекаясь от всех житейских помыслов для чистейшего предстояния Богу в непрестанной молитве. Если святому в лесу встречался человек, он падал ниц и не вставал, пока прохожий не удалялся. В таком безмолвии старец провел около трех лет, перестав даже посещать обитель в воскресные дни. Плодом молчания явилось для преподобного Серафима стяжание мира души и радости о Святом Духе. Великий подвижник так впоследствии говорил одному из монахов монастыря: «. радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя». Новый настоятель, отец Нифонт, и старшая братия обители предложили отцу Серафиму или по-прежнему приходить в монастырь по воскресеньям для участия в богослужении и Причащения в обители Святых Таин, или вернуться в обитель. Преподобный избрал последнее, так как ему стало трудно ходить из пустыни в монастырь. Весной 1810 года он возвратился в обитель после 15 лет пребывания в пустыни. Не прерывая молчания, он к этому подвигу прибавил еще и затвор и, никуда не выходя и никого у себя не принимая, непрестанно находился в молитве и богомыслии. В затворе преподобный Серафим приобрел высокую душевную чистоту и сподобился от Бога особых благодатных даров – прозорливости и чудотворения. Тогда Господь поставил Своего избранника на служение людям в самом высшем монашеском подвиге – старчестве. 25 ноября 1825 года Матерь Божия вместе с празднуемыми в этот день двумя святителями явилась в сонном видении старцу и повелела ему выйти из затвора и принимать у себя немощные души человеческие, требующие наставления, утешения, руководства и исцеления. Благословившись у настоятеля на изменение образа жизни, преподобный открыл двери своей келлии для всех. Старец видел сердца людей, и он, как духовный врач, исцелял душевные и телесные болезни молитвой к Богу и благодатным словом. Приходившие к преподобному Серафиму чувствовали его великую любовь и с умилением слушали ласковые слова, с которыми он обращался к людям: «радость моя, сокровище мое». Старец стал посещать свою пустынную келлию и родник, называемый Богословским, около которого ему выстроили маленькую келлейку. Выходя из келлии, старец всегда нес за плечами котомку с камнями. На вопрос, зачем он это делает, святой смиренно отвечал: «Томлю томящего меня». В последний период земной жизни преподобный Серафим особенно заботился о своем любимом детище – Дивеевской женской обители. Еще в сане иеродиакона он сопровождал покойного настоятеля отца Пахомия в Дивеевскую общину к настоятельнице монахине Александре, великой подвижнице, и тогда отец Пахомий благословил преподобного всегда заботиться о «дивеевских сиротах». Он был подлинным отцом для сестер, обращавшихся к нему во всех своих духовных и житейских затруднениях. Ученики и духовные друзья помогали святому окормлять Дивеевскую общину – Михаил Васильевич Мантуров, исцеленный преподобным от тяжкой болезни и по совету старца принявший на себя подвиг добровольной нищеты; Елена Васильевна Мантурова, одна из сестер дивеевских, добровольно согласившаяся умереть из послушания старцу за своего брата, который был еще нужен в этой жизни; Николай Александрович Мотовилов, также исцеленный преподобным. Н.А. Мотовилов записал замечательное поучение преподобного Серафима о цели христианской жизни. В последние годы жизни преподобного Серафима один исцеленный им видел его стоявшим на воздухе во время молитвы. Святой строго запретил рассказывать об этом ранее его смерти.

Все знали и чтили преподобного Серафима как великого подвижника и чудотворца. За год и десять месяцев до своей кончины, в праздник Благовещения, преподобный Серафим еще раз сподобился явления Царицы Небесной в сопровождении Крестителя Господня Иоанна, апостола Иоанна Богослова и двенадцати дев, святых мучениц и преподобных. Пресвятая Дева долго беседовала с преподобным, поручая ему дивеевских сестер. Закончив беседу, Она сказала ему: «Скоро, любимиче Мой, будешь с нами». При этом явлении, при дивном посещении Богоматери, присутствовала одна дивеевская старица по молитве за нее преподобного.

В последний год жизни преподобный Серафим стал заметно слабеть и говорил многим о близкой кончине. В это время его часто видели у гроба, стоявшего в сенях его келлии и приготовленного им для себя. Преподобный сам указал место, где следовало похоронить его, – близ алтаря Успенского собора. 1 января 1833 года преподобный Серафим в последний раз пришел в больничную Зосимо-Савватиевскую церковь к литургии и причастился Святых Тайн, после чего благословил братию и простился, сказав: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся». 2 января келейник преподобного, отец Павел, в шестом часу утра вышел из своей келлии, направляясь в церковь, и почувствовал запах гари, исходивший из келлии преподобного; в келлии святого всегда горели свечи, и он говорил: «Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром». Когда двери открыли, оказалось, что книги и другие вещи тлели, а сам преподобный стоял на коленях перед иконой Божией Матери в молитвенном положении, но уже бездыханный. Его чистая душа во время молитвы была взята Ангелами и взлетела к Престолу Бога Вседержителя, верным рабом и служителем Которого преподобный Серафим был всю жизнь.

Источник статьи: http://azbyka.ru/days/sv-serafim-sarovskij