- Глава I. Традиционные зимние праздники и обряды

- Традиции и Обычаи Мордовского Народа

- Отличительные черты

- Традиции в одежде

- Национальный язык

- Религия

- Свадьба по-мордовски

- Традиции и обычаи Мордвы

- Легенда о Хозяине погоста

- Жена – в семье голова

- Ножницы от злых духов

- Праздники Мордовского народа

- Роштовань кудо

- Новый год

- Калядань-чи

- Масленица

- Пасха

- Праздник в честь урожая

- Покров

- Сезонные обряды и праздники мордвы

Глава I. Традиционные зимние праздники и обряды

Современная праздничная обрядность находится в процессе становления и развития. Утверждаются новые праздники и наряду с ними, видоизменяясь, продолжают сохраняться и некоторые традиционные. Отдельные элементы старинных празднеств органически вплетаются в новые. Традиционные черты более отчетливо прослеживаются в современных общественных календарно-трудовых праздниках, непосредственно связанных с сельскохозяйственной деятельностью. (Приложение 1).

Календарная обрядность, возникнув в глубокой древности, отражала мировоззрение народа, она изменялась в соответствии с развитием общества. Непреходящая ценность для жизни людей сельскохозяйственного производства способствовала сохранению календарной обрядности до наших дней. Конец и начало года, приходящиеся на наиболее свободный от работ период, отмечались серией праздников. С ними был связан цикл различных обрядов, в основных чертах сходных у всех восточнославянских народов.

На территории Мордовии наиболее массовый характер носили и носят, по сей день народные праздники зимнего периода. Они затрагивают все возрастные группы населения, сохраняют большое число традиционных действий и обрядов. Зимние празднества называются святками. Начало года отмечается общегосударственным праздником, в народном календаре с ним совпадал по времени Василиев день.

Святки повсеместно являлись временем отдыха, игр, развлечений, гуляний молодежи; начинались они с Рождества и кончались Крещением. Святки повсюду на Руси были, в основном, молодежным праздником.

В Мордовии, как и повсюду, парни и девушки днем гуляли по улицам, катались на санях с колокольчиками, собирались компаниями, сговаривались, где провести вечер. В конце дня молодежь сходилась на «вечорки», или «посиделки». 3

В состав святочных обрядов входит гадание. Гадания, как и святочные песни и игры, также были направлены на выяснение личной судьбы в будущем году. Святочными гаданиями занимались вечером или ночью. В Мордовии среди русского населения сохранились гадания, известные еще в конце XIX века [5]. Например, называются такие гадания как окличка прохожих или проезжих. Информаторы Ковылкинского района называют обычай подслушивания под окнами. Судя по услышанным словам, веселому или неприятному разговору, предрекали себе приятную или скучную жизнь, ласкового или сердитого мужа [12]. По опросам информаторов у русских в Мордовии распространен был обычай выбрасывать валенок на улицу, в какую сторону носком он упадет, в той стороне и живет суженый. Если же валенок ляжет носком к воротам, из которых выкинут валенок, то девушке в этот год не суждено выйти замуж [4]. В святочные вечера нередко рядились. Участвовать в этом могли люди любого возраста. Как и в других местностях России, женщины рядились в платье мужчин и наоборот, одевались цыганами, медведем и т.д. Ряжение было типично святочным действием, широко распространенным во всех районах обитания русских [15]. В сохранившейся святочной обрядности русских Мордовии ряжение потеряло свой первоначальный смысл и стало действием, цель которого посмеяться и поразвлечься.

В рождественский вечер, по обычаю, полагалось «славить Христа», ходить с пением колядок. Происхождение Коляды учеными объясняется по-разному. Забылин считает, что русские язычники славили Коляду, бога торжества и мира [5]. А. Терещенко объясняет происхождение Коляды от польского Коленда, означающего поздравления [17]. Сообщения о том, что ходили с «припевками», «колядками» зафиксированы практически во всех районах Мордовии. Как рассказывает жительница села Потьма Лазарева Анна Ивановна, во всех домах ждали ряженных, готовились к их приходу. Готовили свиные ножки, пекли блины, пироги. Считалось, как угостишь ряженых, такого счастья они тебе и пожелают, поэтому не жадничали, подавали щедро.

Колядовали о семейном благополучии, здоровье, плодородии земли и приплоде скота. «Под Новый год ходили колядовать, это в основном ребятишки и молодые парни и девушки. Запасались зерном. Со смехом и прибаутками ходили по домам. Подходя к дому, бросали горсти зерна в окно. Пели коляды. Аналогичные обряды с зерном отмечены исследователями среди русских по всей территории России. Подобное бытует и среди мордвы. Как отмечают исследователи, славильные песни и коляды, вошли в мордовскую обрядовую культуру со времени приобщения мордовского народа к христианству [6]. Брыжинским В.С., исследовавшим традиции мордовского народа, записаны коляды, поющиеся в мордовских селах: «Таунсяй! Рожали бы женщины. Таунсяй! Только мальчиков. Таунсяй! Умные головки» [2]. В мордовских колядках, также как и в русских, отражены пожелания благополучия, процветания, семейного счастья.

Следующий праздник русских — Крещение 19 (6 января). Крещенские обряды проводятся на водоемах. (Приложение 4). В этот день собирались к «Иордани» на водосвятие, святили воду, купались в освященной проруби, устраивали гулянья, ходили в гости друг к другу. Обряд Крещения нам удалось полностью зафиксировать в деревне Зарека Краснослободского района. (Приложение 1). В ночь на 19 января на реке Мокша готовят прорубь. Ее огораживают специальными поручнями, для того, чтобы удобно было войти и выйти из воды. Ближе к полуночи воду освящает священник. После полуночи в эту прорубь окунаются многие жители. После крещения в течение 12 дней не стирали, так как воду считали святой» [20, 21]. Большинство русского населения в эти же дни запасали освященную крещенскую воду для оздоровительных целей.

Возвратясь от проруби, брызгали в доме и хлевах освященной водой, окропляли скотину. Встречались сообщения, что в этот же день на воротах, на всех дверях и окнах дома ставили кресты мелом или копотью свечи, принесенной из церкви [16].

Рождество, Святки и Крещение проходили с обильными застольями. При этом обязательным считалось преобладание мясных блюд. Особенно заботились о рождественском столе, так как, по поверьям, его изобилие способствовало обеспечению семьи пищей на весь год.

Источник статьи: http://cult.bobrodobro.ru/6156

Традиции и Обычаи Мордовского Народа

Мордовия является восхитительной республикой, где живет сильный духом народ, который любит свою родину и хранит ее народные традиции и привычки.

Народ Мордвы – дeвятый по количеству в России, его представители проживают в Поволжье и центральной России. Если взять данные переписи населения, то можно увидеть, что только третья часть этой нации населяет территорию самой Мордовской республики. Большинство представителей расселены по всей России, от Москвы до Тамбова.

Мордовский народ можно поделить на две народности. Это эрзя, их еще называют шокша или терюхане, и мокша (каратаи).

АНОНС СТАТЬИ! В статье описаны традиции и обычаи народов Мордвы: происхождение народа, праздники, поверья, религия, особенность быта, национальные костюмы. Чем отличаются народы эрзя и мокша.

Отличительные черты

Подобное этническое раздвоение внутри мордовской национальности проявлено, прежде всего, присутствием у каждого из двух субэтносов присущего только им литературного языка. Антропологически эти народности тоже разные.

Интересный факт! Народы эрзя и мокша не используют термин “мордва”, а часть представителей этих народов и вовсе считает его унизительным.

По внешним признакам народы несильно отличаются друг от друга. При массовом же сравнении становится ясно, что мокша имеют несколько более темный цвет кожи и глаз.

Традиции в одежде

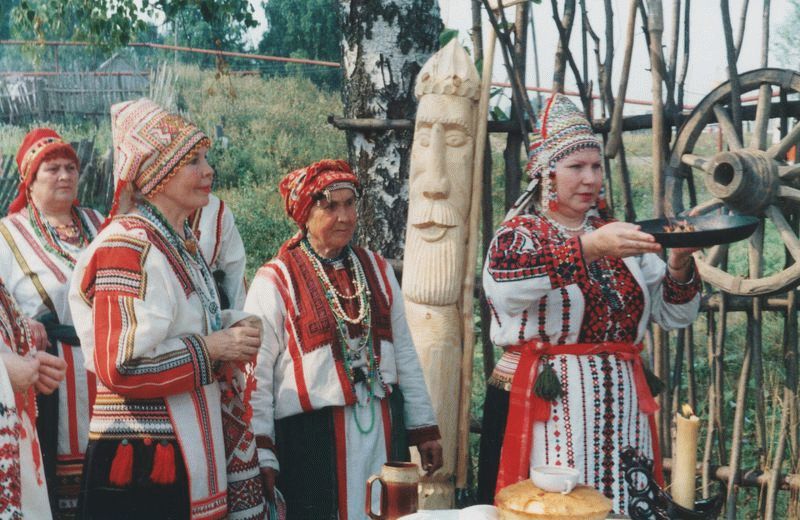

Различают их и по традиционным костюмам. Для мокшанок характерно ношение широких, мешковатых брюк, сверху которых надевается ковбойка с кушаком. А вот эрзянки, наоборот, кутаются с головой до пят в рубаху, а сверху еще и накидывают на себя так называемый кафтан – «шушпан». На голову они надевают круглый кокошник.

Мокшанки тоже часто предпочитают необычные платки и шали, они накручивают их к голове, наподобие черемисской чалмы. В последнее время народные мотивы в современной одежде мордовок стали входить в моду. Достаточно часто на торжества и праздники женщины обряжаются в яркие народные костюмы.

Национальный язык

Бытует легенда, что очень давно на мордовской земле был единый язык, из которого позже родились эрзянское и мокшанское наречия. Говорят, что эрзяне позаимствовали свою речь у славян, а мокшане взяли корни своего языка у тюрков.

Интересно , что между двумя мордовскими языками нет единого, «правильного» языкового стиля. В их речи перемешаны разные диалекты, которые используются в каждой конкретной территории.

Религия

Основная часть народа мордвы – люди верущие. Среди них встречаются молокане, старообрядцы и даже лютеране. Однако, разница в верованиях не мешает народу иметь общие традиции, имеющие языческие корни. Те, что сохранились с незапамятных времен.

Почитатели традиций и обрядов язычества, народы мордвы верили в тысячи божеств. Каждая вещь или явление природы у них имели свое отдельное божество. Женских богов было больше всего: Вирява – лесная богиня и муза, Чиава – светлая, солнечная муза, Кудава – нимфа дома и уюта. Каждая богиня обязательно была замужем. Ее супруг покровительствовал той же стихией или явлением.

Интересный факт! Несмотря на религиозное разнообразие народов, на сегодняшний день большинство из них исповедует православие.

Свадьба по-мордовски

Наверное, это самый интересный праздник у мордовского народа. Свадьба в Мордве – это всегда роскошное и необычное мероприятие. Оно может иметь весьма неожиданный финал.

Так, например, есть случаи, когда новобрачные проводили свою первую брачную ночь в свинарнике. Конечно же, там было уютно, чисто и украшено к приходу молодых.

На свадьбе принято молодых отпустить с праздника раньше всех, чтобы дать возможность молодоженам насладиться друг другом наедине. Гости тем временем остаются за столами и продолжают празднество.

Традиции и обычаи Мордвы

Легенда о Хозяине погоста

Время идёт, но и по сей день мокшане и эрзяне являются почитателями языческих ритуалов. Взять, к примеру, моление у штатола. Так в Мордовии называют священную деревянную свечу. Сохранилась также традиция, когда первого умершего закапывали в могилу, стоящим на ногах, вручив в его руки деревянный посох. Считалось, что такой обряд делал покойника «хозяином» на погосте.

Жена – в семье голова

По некоторым данным известно, что в традициях древнего мордовского народа царили матриархальные устои. Женщины имели огромный авторитет и беспрекословное влияние на мужей. У мордовского народа сохранились в речи такие выражения: «Муж скажет, а жена еще подумает», или «Не доверяй мужчине, спроси у женщины».

Ножницы от злых духов

У мордовских женщин есть необычный способ определять, кого должна родить беременная женщина. Если на ее теле вдруг появлялись пигментные пятна – будет мальчик.

Новорожденного и его маму непременно омывали тремя водами. Воду из-под купания младенца не выливали, в нее опускали купюры. Издревле считалось, что так можно призвать к новорожденному духов богатства и изобилия.

Чтобы грудного ребенка не украли злобные духи, ему под подушку обязательно клали острый металлический предмет. Чаще всего это были ножницы. Еще один способ отвести от ребенка дурной глаз – продать малютку незнакомцу. Обряд этот условный. Мать сразу же перекупала дитя за пару монет.

Праздники Мордовского народа

Обычно все торжества у мордовского народа начинаются зимой.

Роштовань кудо

По мнению старожилов, ещё задолго до праздника Крещения у мордовцев появился «роштовань кудо» – зимний обрядовый праздник. Как же отмечает его веселый мордовский народ? Молодёжь снимает отдельный дом, в котором организуются забавные игры, любовные пляски, гадания и магические обряды.

Новый год

Также необычно празднуется и наступление Нового года. Когда-то давно предки современного народа мордвы приносили жертвы языческим богам, выкладывая перед ними в новогоднюю ночь ритуальные продукты. Они просили милости, изобилия, хороших урожаев и здоровья в наступающем году.

Калядань-чи

С той поры, как начало зарождаться христианство, обряды сильно поменялись. Но веселье, характерное для народа мордвы, в обрядах осталось. «Калядань-чи» – это рождественский сочельник, который популярен и до сих пор. Для мокши и эрзя этот день традиционно был связан с солнечным восходом и нес с собой надежду на тепло и богатый урожай. Празднуя «калядань-чи», ребятишки с задорным пением заходили в каждый двор, где их баловали вкусными пирогами.

Интересный факт! Даже национальные пироги у эрзян и мокшан называются по-разному. Одни называют их «калядань прякат», а другие – «пярякат».

Масленица

Интересна в Мордовии масленица. Юноши выбирали себе красивых девиц и катали их на санках. Все это было весело и забавно, молодежь смеялась, бросалась снежками. А потом они угощали друг друга горячими блинами из пшеничной, пшенной или ячменной муки.

Пасха

В весенних праздниках мордовского народа присутствуют как языческие, так и христианские мотивы. Народ мордвы празднует Великую Пасху, поминает своих усопших родственников, обращается к ним за помощью.

Праздник в честь урожая

Осень в Мордовии всегда была отличным поводом для праздника в честь завершения всех работ в поле, сбора урожая зерна. С древних времен в пору сбора урожая мордовский народ много молился, обращаясь к ангелам и богам плодородия. Особые молитвы в это время отводятся Нороваве. Ее любимое место располагается на меже. Поэтому считалось, что межу на поле нужно оставить несжатой. Сюда люди до сих пор приносят свои хлеб и соль для Норовавы.

Покров

Немного позднее, с наступлением октября, празднуется Покров. День, который в Мордовии считается праздником для девушек. В этот день совершается красивый женский обряд, который называется «Покров баба».

Незамужние мордовки, обряженные в огромные балахоны, ходят по дворам, поют запевки, танцуют с метлами, прогоняя из домов злых духов. За это в знак благодарности они получают от хозяев пирожки и сладости.

Источник статьи: http://otdyhpress.ru/tradicii_mira/mordovskie-tradicii-i-obychai.html

Сезонные обряды и праздники мордвы

Необходимо подчеркнуть, что основным занятием мордвы издревле являлось земледелие, поэтому обряды земледельческого цикла занимали ведущее место в ее культуре. Основной их целью было достижение плодородия в самом широком понимает этого слова. Культ плодородия зародился в глубокой древности и прошел длительный и сложный путь развития. Различным историческим периодам соответствовали свои проявления этого культа от простейших магических заклинаний и действий до почитания божеств плодородия (Норов авы, Пакся авы, Мастор авы), которых постепенно сменили христианские святые. В земледельческой обрядности нашли отражение различные формы обожествления плодородия: гадания, почитание стихий (воды, земли, солнца, огня, ветра, дождя), поклонение духам предков, выступавших как податели плодородия. Все это прослеживается в обрядах годового цикла, остатки которого сохранились и до настоящего.

Зимние праздники и обряды. Зимние календарные праздники приурочивались к декабрьскому солнцестоянию и следующим за ним дням. Кульминационные его точки – 25 декабря, 1 и 6 января определяются христианскими праздниками и гражданским календарем. Основной темой этих обрядов было предугадывание и обеспечение нового урожая. В этих целях практиковались различные способы колдовства, игры, гадания об урожае, о предстоящей судьбе людей на будущий год. Гадания переплетались с обрядами, имевшими значение почина, так называемая магия первого дня. В первый день Нового года совершали то, что должно было иметь воздействие на весь последующий период: сытная еда, с набором ритуальных блюд (каша, хлеб, пироги, свиная голова). Вера в магию первого дня проявлялась и в представлениях о том, что первый посетитель или первое встреченное в этот день лицо приносит счастье или несчастье. Сходен с функциями первого встречного ритуал колядования. Он проводился накануне Рождества. Этот день у мордвы так и назывался каляданьчи (э.), каляданьши (м.) – день коляды. Он олицетворял рождение солнца, сулил изобилие в предстоящем году. Днем дети, а вечером молодежь ходили по домам и исполняли песни, в которых желали хозяевам благополучия и хорошего урожая. Одним из важнейших моментов колядования было одаривание. Для этого пекли специальные пирожки – калядань прякат (э.) пярякат (м.) с различной начинкой: картошкой, горохом, капустой, калиной, свеклой и т. П. Благополучие семьи представлялось зависимым от обилия розданных даров. Если колядники обходили вниманием какоето хозяйство, это воспринималось хозяевами как тяжелое оскорбление, неблагоприятный знак. Из их песен видно, что исполнители обряда осознавали свою роль «подателей» благополучия и поэтому не просили, а требовали вознаграждения, которыми были, как правило, мучные изделия (хлеб, пироги, орешки) и каша.

Необходимо обратить внимание, чтос вхождением в мордовскую обрядовую культуру христианства обход дворов детьми стал проводиться и во время Рождества. Здесь уже пелись по-русски рождественские песни, в которых славили рождение Христа. Но колядки исполнялись в сенях или под окном, а рождественские песни – обязательно дома. Славильщикам давали деньги, конфеты, а не пироги и хлеб, как накануне. Это был и доход и развлечение.

Необходимо подчеркнуть, что участники предрождественского и рождественского обхода домов совершали так называемый обряд посевания, т. Е. обсыпание хозяев и скотины зерном или рассыпание его по дому. Этим имитировались действия, совершаемые во время сева, что должно было вызвать плодовитость людей и животных, довольство в доме. Часто в качестве колядников выступали пастухи. В некоторых местах они продолжали обходить дома перед Рождеством даже после того, как молодежь оставила этот обычай. Возможно, что пастух был как бы «представителем» домашних животных, которых раньше носили с собой колядники и первыми пускали в дом. Обычно это были петух или курица. Хозяева этих животных обязательно кормили, чтобы их посещение было добрым.

На Рождество молодежь устраивала гуляния. В некоторых местах с Рождества до Крещения она собиралась в специальные Рождественские дома – Роштуванъ куд(о) или дома плясок – кштимань куд(о), которые были на каждой улице. Кроме молодых людей;.сюда приходили их родители и женатые молодые пары, последние также принимали участие в веселье. В играх, песнях часто присутствовала идея плодородия не только земли, но и людей.

Известно, что много обрядов проходило и накануне Нового года. Мордва проводила в это время домашний молян, на котором хозяйка просила Пакся аву (божество поля) уродить хлеб. Затем она брала в руки чашку со специально приготовленными из теста орешками и молила Вирь аву (божество леса) об урожае орехов. В некоторых местах это моление совершалось около водного источника. На берегу раскладывали ритуальную еду и просили верховного бога Вере паза (э.), Вярдень шкал (м.) и богиню урожая Норов аву (э.), Пакся аву (м.), а также покойных предков о хорошем урожае и добром здоровье. Перед Новым годом проводились также всевозможные гадания, во время которых люди старались узнать о сво ей судьбе на предстоящий год, о возможных событиях. Девушки обычно гадали о суженых, сроках замужества. Для этого они клали под блюдо различные предметы: рожь, кнут, военную фуражку. Затем девушки по очереди доставали их, угадывая, таким образом, занятия будущего мужа. О цвете волос суженого судили, выдергивая у овец клок шерсти. Бросали через ворота обувь: в какую сторону она упадет носом, в ту и замуж выходить. Подобные виды гаданий существовали и у русских, а также и других народов Поволжья.

Перед Крещением проходили своеобразные проводы Шайтана, который, по народным поверьям, все Святки находился среди людей. Для его «изгнания» люди устраивали большой шум, ударяя в сковородки, тазы, пилы и т. П. Хозяева с пучками горящей соломы обходили жилые и хозяйственные помещения, изгоняя нечистую силу. Затем все жители с криком и шумом шли за околицу, откуда поспешно расходились по домам, уверенные в действенности своего средства.

Далее, необходимо подчеркунуть, что последним большим зимним праздником была Масленица. Во время этого праздника молодежь каталась на лошадях, пела, плясала. Основное гуляние происходило на масленичной горе – масла панда (м.), мастя пандо (э.). Здесь катались с гор, играли. Молодые женщины, вышедшие замуж за последний год – одирьват (э.), одрьвят (м.), приносили сюда ячменные и пшенные блины, которыми угощали молодых парней. За это последние катали их на салазках. Молодожёны на Масленицу обязательно ходили или ездили в гости к родственникам. Фактически этот праздник был своеобразным этапом приобщения вновь созданной семьи к родственному коллективу.

Весенне-летний цикл праздников. Этот цикл не менее богат обычаями, чем зимний. Объясняется это тем, что первооснова всех календарных обрядов – труд древнего земледельца, а весна и лето – самый важный период для сельских жителей. Именно в это время совершаются главные работы земледельца – вспашка поля, посев, высадка рассады, от которых зависели благополучие всей жизни общины в течение года. Поэтому в весенне-летний период люди еще более тщательно, чем зимой, наблюдали за явлениями окружающей их природы, старались приспособиться к ним, чтобы сделать свой труд более успешным. Чувствуя свою зависимость от природной среды, крестьянин стремился всеми доступными ему средствами обезопасить себя и свой труд от неожиданных стихийных явлений, полагаясь и на магические действия.

Интересно, чтов весенне-летних праздниках особенно отчетливо прослеживаются два пласта: дохристианский и православный. Языческие моления мордвы, сохранявшиеся вплоть до начала XX века, постепенно сгруппировались вокруг крупных христианских праздников. Весенний цикл начинался с призыва тепла, солнца, теплого ветра. Для этого выпекались из теста жаворонки или ласточки, с которыми дети поднимались на крыши домов и пели веснянки.

Во время Вербного воскресения справлялся праздник, по сути своей языческий, в честь Варма авы – матери вербы (или богини весеннего ветра). Но на этом праздник не заканчивался. Обойдя все дома, его участники направлялись на берег речки (как правило, во время половодья) в заранее определённое место, становились группами друг против друга на разных берегах речки и, попеременно перекликаясь, через речку пели песни.

Хотелось бы подчеркнуть, что в честь Варма авы девушки устраивали моление. На нем обязательным блюдом должна была быть похлебка из рыбы с мукой или рыбные пироги, которыми девушки угощали взрослых и детей, пришедших к ним «в гости». Возможно, это было связано с тем, что раньше примерно в это же время мордва совершала ашо кал озкс – моление покровительнице рыболовства Белой рыбе.

Большая группа обрядов сосредотачивалась вокруг Пасхи – одного из главных христианских праздников. По-эрзянски Пасха называется Инечи, по-мокшански – Очижи или Оцюши (великий день). В этот праздник мордва устраивала поминовение предков. У них просили содействия в получении хорошего урожая, размножении скота, молили беречь людей от болезней и всякого зла. Для этого ходили всей семьей на кладбище. Затем приглашали умерших родичей домой, «помыться» в бане и «поесть». В субботу перед Пасхой одном из родственных домов готовили атянь пуре (пиво предков). Мед для него покупался на общие деньги. Накрывали два стола: в красном углу для Пасхи и прадедов, другой – в противоположном углу – для прабабушек. Зажигали атянь штатол (свечу предков), который имелся в каждом роду. Возле него клали атянь шапку (шапку предков), в которую клали в дар покойным деньги и яйца. Пасху и предков просили благословить присутствующих на хорошее житье. После моления в одном доме обходили по порядку все родственные дома. Молодушки в каждом из них повязывали в дар покойным белые платочки на штатол. После окончания поминовения, перед закатом солнца, выходили за околицу «провожать» предков. Вслед им стреляли из ружей, чтобы очистить их «путь» от чертей. Для умерших детей в сторону кладбища катили яйца.

В некоторых местах мужчины на Пасху собирались по родам и варили сообща пасхальное пиво инечинъ пуре (э.), очижинь пуре (м.). На место празднования они приезжали обязательно на лошадях. Они пили пиво, обливали им лошадей, чтобы те были здоровыми и хорошо работали во время пахоты.

Необходимо подчеркнуть, что до утверждения христианских традиций мордва в первый день Пасхи молилась и приносила жертвы верховному богу. Главной жертвой был жеребенок, которого покупали за несколько лет до этого и откармливали по очереди в каждом доме. Совершали в этот день и семейное моление. В дар богам хозяин лил под порог немного пуре, бросал на горячие угли печи кусочки еды, а хозяйка оделяла всех присутствующих яйцами.

«Провожали» Пасху всем селом. К этому событию варили много пива, которое распивали прямо на улице. Пасха «уходила» на запад, то есть в противоположную сторону от своего появления. Такое «движение» персонажа, олицетворявшего праздник, было связано с тем, что Пасху в мордовских песнях и молитвах величали сыном (или дочерью) верховного бога Шкал (м.), Вере паза (э.), который являлся воплощением солнца. Проявлением солярного культа были и обряды, связанные с огнем, которые часто выполнялись во время проводов Пасхи.

Насыщены обрядами были дни перед началом сева, когда устраивали кереть (э.), кяряд озкс (м.) – моление плуга. Наряду с общественным молением началу сева посвящались семейные и родовые озксы. Вечером все члены семьи запирались в избе, хозяин зажигал свечу и клал под образами горсть зерен, предназначенных для сева. Затем он усердно молился об успешном севе, просил богов уродить хлеб не только для себя, но и на долю нищих и безродных стариков. В доме предварительно затыкались все щели, отверстия, труба в печи, чтобы не могла уйти нисшедшая от молитвы на зерна благодать. Эту горсть хозяин брал с собой в карман вместе с лепешкой, куском мяса и яйцом. Все это он зарывал на загоне. Этот обряд назывался каямс видьж ко-моро (э.), каямс видьме комор (м.) – бросить семенную горсть. После него можно было начинать сеять в любое время. Иногда моления и жертвоприношения покровителям поля и урожая проводились перед началом сева каждого вида зерновых культур.

Далее, необходимо обратить внимание, что в жертву божествам плодородия приносили хлеб, пироги, блины, гуся или курицу (кости, ноги и голову которых зарывали на посевном поле). Обязательными приношениями были также яйца.

В день сева соблюдалось множество запретов, которые должны были обеспечить богатый урожай: съезжая со двора, по мере возможности старались не оглядываться, не возвращаться назад, избегать встреч со скупым человеком, никому не давать ничего взаймы.

Последним большим праздником весеннего цикла, который знаменовал конец сева, была Троица. Еще до принятия христианства мордовские крестьяне в это время совершали ряд молений, которые должны были обеспечить благоприятную погоду, хороший урожай, здоровье людям и скоту, благополучие в хозяйстве. Эти моления проводились как всей общиной (веленъ озкс), так и отдельными группами мужчин (отянь озкс) и женщин (бабань озкс, или бабань каша). Они проводились у водного источника: реки, ручья или колодца, а также у почитаемых деревьев. Например, в селе Торновое Волжского района Самарской области девушки после окончания сева устраивали моление стирь озкс у священной ивы.

Известно, что самым главным молением было общесельское моление: веленъ озкс или веленъ пуре. Оно могло проводиться как на Троицкой неделе, так и после нее – вплоть до Петрова дня. Обычно моление длилось трое суток. В первые два дня молились верховному богу и покровителям различных природных стихий, а на третий день устраивали солдат озкс – просили здоровья и легкой службы для солдат. Во время молений совершали ряд магических действий: обливание участников водой – чтобы вызвать дождь, подбрасывание вверх яиц – чтобы зерно было с яичный желток и т. П.

Повсеместно проводилось женское моление, в котором участвовали и дети. Основным ритуальным блюдом на нем была каша, отсюда и название этого озкса – бабань каша. Это блюдо, как и другие продукты, отличающиеся множественностью (орехи, бобы, зерна злаков), было олицетворением изобилия. Если на другие моления кашу обычно приносили уже сваренной, то здесь ее готовили на месте. Причем для усиления магического воздействия часто ее делали из зерен разных сортов. Возможно, что это было отголоском древнего обычая приготовления панспермии – каши из всех злаковых и бобовых культур, которые выращивали в той или иной местности. Ей приписывалась большая магическая сила, которую якобы обеспечивала именно такая смесь. Обрядовую кашу в качестве жертвы богам зарывали в землю, бросали в воду, клали в дупло или вешали в лукошке на священные деревья. Мордва Городищенского уезда Пензенской губернии считала, что чем выше подвесить это лукошко, тем выше вырастут хлеба. Ритуальную кашу относили домой, где кормили ею семью и домашний скот, чтобы обеспечить им здоровье и плодовитость.

Необходимо обратить внимание на то, что во время бабанъ озкс иногда варили и салму, которая также была множественным продуктом. Над ней молились о размножении овец: «Сколько клецок в миске, пусть на столько же прибавят в поголовье серые овцы!». Как и на других молениях приносили в жертву животных. Причем до конца XIX века во многих местах во время этого обряда сохранялась имитация принесения человеческой жертвы. Для этого к шее одной из участниц моления, чаще всего вдовы, несколько раз подносили нож, делая вид, будто «убивают» ее. Затем одежду «жертвы», как и шкуры животных, развешивали на дышле повозки. А саму женщину клали в телегу и увозили в деревню. Возвращаться к месту обряда ей не разрешалось.

После окончания моления женщины шли на поле, где просили верховного бога не пускать на посевы своих «птиц», под которыми имелась в виду саранча. Затем все присутствующие снимали пояса, распускали волосы и бегали по полю, «изгоняя саранчу».

Кульминацией всей весенне-летней обрядности был сам праздник Троицы, впитавший прежние дохристианские обычаи, связанные с почитанием растительности, которая в это время распускалась и цвела. Зеленью и цветами во время летних праздников украшали дома, улицы, церкви. Девушки во время всей Троицкой недели ходили на гулянья в венках из листьев, цветов или просто втыкали цветы в волосы над ушами и вплетали их в косу. Центральным предметом Троицкого цикла была украшенная березка, вокруг которой развивались основные события. За березкой ходили девушки накануне или рано утром в Троицкий день. Троицкую березку в песнях называли «летним днем» – кизонь ши (м.), ки-зэнъ чи (э.), который девушки «приводили» в деревню. Перед этим березку несколько раз окунали в реку, прося Ведь аву «вымыть летний день». Затем ее проносили по всему селу.

Вызывает интерес одни факт. В конце Троицкой недели устраивался традиционный массовый карнавал Тун-донь илыпямо (э.), Тунданъ илъхтема, прважама (м.) – проводы весны, кото-рый и сейчас проводится во многих мордовских селах. Для него опять же наря-жали березку, ее несли впереди праздничной процессии. Главным ее персонажем была Весна – девушка с большим венком на голове. Иногда этот венок или большой букет несли на шесте или прикрепляли наверху березки. Во многих селениях каждый конец выбирал свою Весну и наряжал свою березку. Иногда вместо березки впереди процессии несли девочку, наряженную платками, а в некоторых местах – крест или фигуру из зелени и цветов. Образ Весны, которая олицетворяла дух растительности, изображали и люди (Спужалат, Калинат, Куклат, Вирь ломантъ, ломаттъ). В костюме этих персонажей обязательно присутствовала различная зелень. Спужалат и Калинат накручивали на голову тра-вы и ветки, пришивали к костюму листья папоротника, а Вирь ломанть (э.), л-матть (м.) (лесные люди) и Вирь ават (лесные женщины) с ног до головы опутывались растительностью. Из ветвей, трав, цветов изготовлялись и чучела людей, животных – лошадей, женские фигуры – цветочная и конопляная молодушки, крапивная сношенька, потишкат. На последние надевались женские головные уборы и другие элементы костюма.

В праздничном шествии принимали участие и другие обрядовые персонажи – жених и невеста, дед и бабка, медведи и т. Д. Навстречу им выносили угощение, обычно пиво. За это ряженые должны были петь и плясать или разыгрывать сценки, которые часто имитировали трудовые процессы. Во время движения процессии ее участники совершали разнообразные магические действия, которые должны были обеспечить здоровье людей и животных, их плодовитость. Для этого зрителей обливали вином или пивом, хлестали их ветками, цветами, пучками зелени.

Далее, необходимо подчеркнуть, что заканчивался обряд на ржаном поле или у речки. Здесь бросали березку и ритуальный венок Весны, ряженые раскидывали цветы и ветви со своих костюмов, разрывали на части чучела, чтобы передать посевам и воде плодоносящую силу растений. На поле девушки разбрасывали и свои кольца. Таким образом они стремились отдать земле свою молодую силу. Если же церемония оканчивалась у речки, то полагали, что вода от соприкосновения с растительностью становится целебной, недаром все участники карнавала купались в ней. А девушки, войдя в воду, били себя березовыми ветками, приговаривая: «Келу паз! Пошли нам гостя (то есть ребенка)».

В воду все девушки бросали и свои венки. Считалось, если венок тонул, то его хозяйка заболеет или умрет, если же он плыл по течению, то она выйдет замуж. Особое внимание уделялось венку Весны. Если он тонул, это предвещало несчастье всей общине.

Мордовские девушки украшали себя зеленью и цветами и в Петров день. Накануне они топили баню, где мылись мочалками из растений и цветов, а затем раскидывали их на полу бани. В этот праздник молодые люди хлестали друг друга зелеными ветками. Все это должно было обеспечить им здоровье, красоту и плодовитость. Последнее свойство «усиливалось» и тем, что девушки в бане ели яичницу.

В начале лета проводились обряды, которые должны были обеспечить сохранность посевов. Так, между Троицей и Петровым днем пожилые женщины совершали моление на меже – грань озкс. Оно проводилось с целью задобрить Мода аву и Модань паза, шкал (богиню и бога земли), которые обеспечивали плодородие, чтобы они не «ушли» на соседние поля. Для этого их «угощали» различными блюдами и медовым квасом.

Осенние праздники и обряды. Осенний сезон аграрного календаря мордвы начинался с августа и продолжался до декабря. В этот период почти все обрядовые праздники совершались как языческие моления (озксы). В осеннем цикле самое важное место занимают обряды, посвященные началу и окончанию уборочных работ и сбора плодов. По народным поверьям, боги не всегда охотно расставались с дарами земли. Поэтому перед началом сбора фруктов, овощей и злаков в их честь устраивались моления, на которых и освящались «новые» продукты питания. У богов просили благословения на сбор урожая и приносили им в дар первые собранные продукты.

Необходимо обратить внимание, чтос утверждением среди мордвы христианства такое освящение стало проводиться и в церкви. Так, в день яблочного Спаса каждый хозяин вначале нёс яблоки в церковь, а потом в своём доме совершал моление в честь покровителя яблонь Марень шкал (м.), Умарь паза (э.). Его просили сохранить зелёные яблоки от бури и ураганов, от острозубых мышей и зайцев, а также уродить много сладких яблок, чтобы они собирались целыми «осьминами». Самого бога также звали за стол есть яблоки, чтобы он помянул умерших предков, а также сохранил здоровье живым. После этого все домочадцы садились за стол, ели яблоки, отделяя кусочки для покойных родичей.

Устраивались моления и в честь богинь земли – Мода авы, поля – Пакся авы, плодородия – Норов авы. Им молились перед началом жатвы, прося их благополучно провести ее, чтобы не порезать руки серпом, чтобы не получить солнечный удар.

После окончания жатвы проводили тарваз озкс – моление серпа. Богиня поля, по представлениям мордвы, жила во ржи, поэтому каждый хозяин оставлял для нее специально несжатую полоску. Перед ней стелили белое полотенце, ставили на него хлеб-соль, втыкали в землю серпы, и все присутствующие садились на снопы.

Одним из самых торжественных, многолюдных и архаичных обрядов осеннего цикла был большой трехдневный праздник велень озкс– сельское моление. По другому его называли паронь панд ома (букв. – плата за добро). На нем выполнялось множество ритуальных действий: зажжение родовых свечей (штатолов), проведение обрядовой трапезы, пение молитвенных песен (пазморот), приношение жертв и т. Д. Это делалось с целью отблагодарить богов за полученный урожай и добиться от них содействия в будущем. Руководили этим молением выборные старики (озати). Они благодарили богов за урожай, за дождь и солнце, просили сохранить собранный хлеб от пожаров, от грызунов, от гниения. В дар богам озати отламывали от каждого кушанья по кусочку и зарывали их в землю, бросали в воду или вешали в специальном туеске на дерево.

Известно, что через неделю после велень озкса устраивали семейное моление, в котором принимали участие и замужние дочери. Оно посвящалось домовому Керенъ шочконъ (м.) и покровительнице дома и двора Куд-Юрт аве (э.). Для них резали две овцы – черную и белую, варили пиво. Все кушанья ставили на стол и просили у покровителей дома здоровья и благополучия для хозяев, благодарили их за помощь. Затем всех присутствующих обносили пивом и едой, которую клали на горбушку хлеба. Часть еды отделяли под порог – домовому и в подпол – Куц—Юрт аве. Иногда в начале осени проводили озим озкс (моление озимых). Его обязательно делали, если озимые плохо всходили. Устраивали это моление прямо на поле. В жертву Пакся аве приносили корову или двух овец. Ее молили защитить хлеб от ветра, града, мороза и сильной жары.

Вызывает интерес один факт. Во время праздника Покрова мордовки совершали обряд покров баба. На каждой улице одна из женщин надевала вывернутую наизнанку шубу, обувала лапти, на шею вешала пучок пеньки, из пеньки же делала бороду, садилась верхом на палку, в руки брала веник и в таком виде ходила из дома в дом. Там она пела, плясала и проводила веником по стенам и потолку, желая хозяевам здоровья и достатка. В каждом доме покров бабе давали пирог.

Начиная с Покрова, в мордовских селениях проводился праздник, который был своеобразным ритуалом перехода девушек в старшую молодежную группу. Назывался он Тейтеренъ пия кудо (э.), Стирень поза куд (м.) – девичий дом пива. Название его отражало как основной состав участников – девушек, достигших брачного возраста, так и основное угощение – пиво, которое варилось из собранных продуктов в специально нанятом доме. В больших населенных пунктах нередко было несколько таких изб.

Необходимо подчеркнуть, что расходы на проведение праздника несли семьи девушек, они выделяли продукты для угощения, средства для оплаты музыкантов, поваров, по мере необходимости предоставляли лошадей и транспорт. Иногда лошадей для руководительниц праздника выделял сам сельский староста. То есть родственники основных участниц, а также весь общинный коллектив придавали большое значение этому событию. Это объясняется тем, что девичий праздник как бы завершал весенне-летний цикл молодежных гуляний, во время которых молодые люди и их родители присматривали будущих супругов. Для тех, кто не успел этого сделать, это празднество было хорошим шансом наверстать упущенное перед зимним свадебным сезоном.

Необходимо подчеркнуть, что тема брака присутствовала на всем протяжении праздника. Так, в один из дней девушки разыгрывали свадебный ритуал, причем в роли невесты выступала одна из девушек, первый раз пришедшая в девичий дом. Сюда приходили поучаствовать в веселье практически все жители села. Родственники юношей и девушек наблюдали при этом, какие образуются пары, обсуждали поведение молодежи, оценивали их умение петь и танцевать. Участницы этого праздника несколько раз выезжали с визитами в другие села, а также в свою очередь принимали гостей со всей округи. Этим самым расширялся круг знакомств молодых людей, возрастали их шансы на вступление в брак.

Далее, необходимо обратить внимание, что с темой брака тесно переплеталась тема плодородия, которая присутствовала здесь, как и в других традиционных праздниках мордвы. Тем более, что основные участницы праздника – зрелые девушки, будущие матери, олицетворяли ре-продуктивные силы природы. Поэтому их обрядовые действия имели, по народным поверьям, особую силу. Так как «девичий праздник» проходил после окончания основных полевых работ, то его участницы часто исполняли песни и припевки, в которых отражена забота об урожае. Перед началом праздника руководительницы праздника – Отоманки, или Покшкеть ездили на озимое поле, где благодарили богиню плодородия Норов аву за собранный урожай и просили не оставлять людей своими милостями в будущем.

В конце октября проходило семейное моление в овине. Хозяин и его жена приносили в жертву Авонъ аве – держательнице овина – курицу или красного петуха, за то чтобы она помогла им благополучно обмолотить собранный хлеб, не сжечь его при сушке. По наступлении морозов хозяева молились Мороз ате – старику Морозу. Для него варили кисель из овса, ржи или гороха и выставляли его на окно. «Старика» просили принять угощение и не бить озимые посевы. На этом осенние земледельческие ритуалы заканчивались.

Таким образом, народные праздники мордвы были тесно связаны с ее жизненным укладом. Они привлекали людей не только своим магическо-утилитарным назначением, но и зрелищностью, интересом к определенному сюжету, желанием каждого человека повеселиться, показать свои способности в плясках, хороводах, песнях. Полный цикл земледельческих праздников полностью отмечался примерно до начала XX века. Они являлись своеобразными вехами, которые делили трудовой год крестьянина на определенные периоды. Теперь они утратили эту функцию регулятора трудовых процессов, их число намного сократилось. Многие традиционные праздники сейчас преобразуются в праздники проводов зимы, встречи лета, Нового года, праздники урожая и т. П.

Свадебная обрядность Мордвы

Свадьба – одно из наиболее важных событий в жизни семьи. Традиционные обряды, приуроченные к разным ее этапам, должны были способствовать её благополучному ходу, а также объявлять о событии односельчанам и родственникам. Свадебные обряды отличались большой сложностью и разнообразием, что определялось особенностями расселения, многообразием контактов отдельных групп этноса с соседями.

Формы брака у мордвы. Заключение браков традиционно являлось не столько делом молодых, сколько их родителей и родственников. Часто при выборе невесты основное внимание обращалось на имущественное положение ее семьи, трудолюбие и здоровье девушки. По возрасту невесты бывали иногда старше своих женихов. Указы Правительствующего Сената отмечали в XVIII веке у мордвыновокрещенцев наличие браков малолетних мальчиков 8, 10, 12 лет на девушках 20 и более лет. Объяснялось это стремлением родителей жениха путем женитьбы сына получить дополнительные рабочие руки, а родители невесты стремились как можно дольше удержать дочь в своем доме. Поэтому их «раньше двадцати пяти лет и не отдавали … это была самая молодая невеста». Такое явление наблюдалось у марийцев, удмуртов, чувашей, коми-пермяков. К XIX веке брачный возраст женихов и невест выровнялся, в основном он варьировался в районе 17–20 лет. Как правило, браки заключались в своей этнической среде, но встречались и этнически смешанные брачные союзы, особенно мордовско-русские.

Известно, что оформление брака обычно происходило по полному свадебному обряду. Но имели место и другие формы заключения брака, например, умыкание невест. Для этого собиралась группа мужчин, состоявшая из родственников и знакомых жениха, которые ехали в то село, где жила приглянувшаяся парню девушка. «Кража эта производилась или из хоровода, или во время шествия за водою, или рано утром во время гонитьбы скота на водопой». Девушку доставляли к кому-нибудь из родственников или знакомых жениха, запирали в амбар или клеть и уговаривали дать согласие на замужество. В большинстве же случаев похититель старался как можно быстрее овладеть девушкой. После этого она, как правило, в дом родителей уже не возвращалась. В некоторых местах случаи умыкания невест встречались вплоть до начала XX веке.

Свадьба состоит из слеующих действий-этапов:

1) сватовство (ладяма (м.), ладямо (э.);

2) приготовление к свадьбе <свадьбанъ аноклама (м.), свадьбанъ анокстамо (э.);

3) свадьба в доме жениха (свадьбась церанъ кудса (м.), свадьбась церанть кудосо (э.);

4) свадьба в доме невесты (свадьбась стирень кудса (м.), свадьбась тейтеренъ кудосо (э.);

5) приезд свадебного поезда к невесте (куданъ сама—валгома (м.), валгомо (э.);

6) свадьба в доме жениха после венчания (свадьбась цёрань кудса (м.), свадьбась цёранъ кудосо (э.), венцямда меле (м.), венчамодо мейле (э.);

7) день потех или ряженых (потиха ши (м.), потиха чи (э.).

Дата добавления: 2019-07-15 ; просмотров: 1376 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник статьи: http://studopedia.net/14_29612_sezonnie-obryadi-i-prazdniki-mordvi.html