Национальные праздники

Национальные праздники и обряды у татар представляют собой важную область духовной культуры народа.

Среди татарских национальных праздников есть как религиозные (мусульманские), так и светские (нерелигиозные). Религиозные мусульманские праздники называются словом гает (ает) (Ураза гаете — праздник поста и Корбан гаете — праздник жертвы). А все народные, не религиозные праздники по-татарски называются бэйрэм (байрам).

Народные национальные праздники занимают заметное место в жизни татарского народа и проводятся в определенное время года, и, как правило, связаны с тем или иным этапом сельскохозяйственных работ.

Науруз (Навруз)

Календарный цикл национальных праздников и обрядов татарского народа начинается с Науруза, который праздновали в день весеннего равноденствия (21 марта) по солнечному календарю. Навруз является древнейшим земледельческим праздником, его происхождение связано с возникновением земледельческого календаря. Праздник, символизирующий приход весны и являющийся точкой отсчета нового года по лунному мусульманскому календарю. Навруз – это один из самых любимых праздников татар. Он означает «новый день» и связан с днем весеннего равноденствия, который начинается в первый день первого месяца солнечного года, в тот момент, когда Солнце входит в созвездие Овна. В целом, каждый элемент новогоднего стола имеет духовный и священный смысл. Но главный смысл празднования Навруза – это встреча Нового года в кругу семьи.

В канун Навруза шакирды обходили дома, распевая песни-баиты о том, что случилось замечательного, достойного за минувший год, желали благополучия хозяевам. Дети с помощью взрослых готовили бумажные игрушки, хлопушки. Отцы семейств готовили подарки. Молодые собирали цветы и украшали ими дом;

В день Навруза все одевали лучшие, и часто новые одежды. Старшие одаривали младших. Ходили друг к другу в гости. На праздничный стол складывали круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Навруз приготовляют кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк — блюдо из пророщенных ростков пшеницы.

Сабантуй

Сабантуй — самый главный из этих праздников. По некоторым исследованиям этот древний праздник имеет тысячелетнюю историю. Так еще в 921 году христианской эры его описал в своих трудах знаменитый исследователь Ибн Фадлан, прибывший в Булгар в качестве посла из Багдада. Также в Алькеевском районе Татарстана учёными был обнаружен надгробный камень булгарского периода, надпись на котором гласила, что усопшая почила в 1120 году в день Сабантуя.

Сегодня сабантуй, как национальный татарский праздник, отмечают во многих городах, где в процессе миграции появился значительный контингент татар, например, в Москве, Ташкенте, Петербурге, Самаре.

Раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ (в конце апреля), теперь же — в честь их окончания (в июне).

Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Об этом свидетельствует его название: сабан означает «яровые», или в другом значении, — «плуг», а туй — «свадьба», «торжество». Таким образом, смысл слова сабантуй — торжество в честь сева яровых.

Первоначальная цель обряда, вероятно, заключалась в задабривании духов плодородия с тем, чтобы благоприятствовать хорошему урожаю в новом году.

С изменением хозяйственного уклада жизни магические обряды теряли смысл, но многие из них продолжали бытовать уже как народные увеселения и праздники. Так случилось и с сабантуем.

В XIX веке Сабантуй был уже просто веселым народным праздником, который знаменовал начало очень сложных, трудоемких сельскохозяйственных работ. Только в отдельных местах сохранились пережиточные обряды, указывающие на первоначальную связь сабантуя с религиозными поверьями.

Накануне праздника по сложившемуся ритуалу собирали подарки для одаривания победителей предстоящих состязаний. Особенно ждали этот день — дети. Матери шили для них из полотенец мешочки для сбора яиц. Некоторые ребята ложились спать одетыми и обутыми, чтобы утром не тратить время на сборы, под подушку клали полено, чтобы не проспать. Рано-рано утром мальчики и девочки в возрасте от 3-4 до 10-12 лет начинали обход домов.

Дети заходили в дома с пожеланием, чтобы куры хорошо неслись, был урожайным год, предваряя эти пожелания фразой: «Пусть легкой будет моя нога» — Аягым жинел булсын. Считалось, что если первым в дом в этот день войдет человек «с легкой ногой», то год будет благополучным.

Сбор яиц продолжался два-три часа, проходил он очень весело. А потом дети собирались в одном месте на улице и играли в разные игры с собранными яйцами. Победителями были самые сообразительные, быстрые, ловкие.

В некоторых аулах после детей очередь доходила до ребят постарше — юношей. Они разъезжали по аулу на украшенных конях, пели песни, веселили хозяев прибаутками. Собранные яйца складывались в плетёную корзину.

На следующий день — кульминация праздника. У каждого аула было свое излюбленное место его проведения — Майдан, имеющее ровную, хорошую просматриваемую площадку, окруженную деревьями, кустарником. Все желающие жители аула (а это были все, кто мог присутствовать!) и гости в самых лучших одеждах прибывали сюда кто пешком, кто на подводе, семьями, группами, поодиночке, со своими музыкантами.

Основные состязания — борьба на кушаках — курэш (борьба). В качестве кушака используется полотенце. Борцы обхватывают друг друга за талию полотенцем, и таким образом ведут борьбу. Начинали состязание два мальчика 5-6 лет или два старика. Их одаривали. Это зачин, затравка. Затем поочередно борются мальчики постарше, юноши, мужчины среднего возраста. Тот, кто сумел положить на лопатки своего противника, получал подарок. Поединок продолжался до тех пор, пока один из борцов не становился побежденным. После нескольких удачных схваток победитель становился претендентом на звание сильнейшего борца — батыра. Таких набиралось несколько человек. И их борьба становилась кульминационным моментом схваток. Батыр получал одно из лучших полотенец, подаренных молодушками, один из лучших призов. В настоящее время батыру вручают ковры, стиральные машины, автомобиль и так далее. Иногда батыр по традиции получает живого барана.

Пока набирала силу борьба, чуть в стороне проводились состязания по бегу. Участники подразделялись по возрасту — мальчики, мужчины,старики. Дистанция была не длинной — 1-2 км. и короче.

Завершали состязания скачки. Участие в них считалось престижным, поэтому на скачки выставляли коней все, кто мог. В целях безопасности финиш располагался в стороне от основного места состязаний, однако награждение проходило на Майдане. Кстати, награждали всех участниковскачек, правда, ценность подарков была различной. Пришедшей последней лошади, как правило, привязывали полотенце, специально оговоренное дарительницей, чтобы «утешить ее». Считалось, что она плачет — елый, имеш.

А вечером на поле-майдане проводятся молодёжные игрища с хороводами, плясками, играми в догонялки, катанием на подводах. Их устраивали либо на месте Майдана , либо на традиционных места игрищ, где-нибудь за околицей, на лугах.

Сабантуй прекрасен ещё и тем, что на этом празднике все не только зрители, но и участники — они поют, танцуют, показывают ловкость в играх.

Каз Омэсе

Каз Омэсе — («Гусиное перо») древний татарский молодежный праздник, когда татарские молодые люди и девушки за работой (совместным ощипыванием гусей — отсюда и название) присматривались друг к другу для того, чтобы в дальнейшем строить отношения и создавать семьи. Праздник проводится в деревнях и селах в холодную погоду, после того как выпадет снег, в основном, в первые недели ноября-декабря

Каз омэс являлся и является знаменательным событием в жизни любой татарской деревни. Особенно его ждут девушки. «Каз омэсе» — это не только работа, но и общение,

развлечение.

Девушки, которые ощипывают гусей, ведут разговоры на разные темы. Ощипанных гусей несут к реке или источнику воды, повесив их на коромысло. На берегу реки девушки ждут деревенских парней. Здесь во время мытья гусей они общаются, поют песни. Затем парни на гармонях, исполняют мелодии, провожая девушек до самого дома.

Этот осенний календарный праздник уходит корнями в глубокую древность. С древнейших времен поздней осенью, обычно с первым ледоставом, жителями татарского

села проводилась коллективная обработка гусиного мяса, пера и пуха. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух — на подушки, которые пойдут на приданое невестам. Парни и девушки собираются на посиделки, поют песни. Гусь – один из древнейших домашних птиц, предки знали в ней толк. Татарской душе очень нравится весело гогочущий гусь с белым оперением. Гусь, не утруждая свою хозяйку, сам идет к реке и, возвращаясь, домой, ест корм. Из гусиного пуха делают подушки, одеяла. Когда пекут что-нибудь из теста, используют кисточку из гусиного крылышка. Ни одну девушку на выданье не представишь без горы подушек, набитых гусиным пером. Да татарский дом без этих подушек – не дом. За год до свадьбы солят и сушат гуся, готовя его в качестве приданого. Этих гусей выносят к свадебному столу на красивых блюдах и гости, не отказываясь, приступают к еде.

Источник статьи: http://www.domain-tatar.ru/prazdniki.html

Команда Кочующие

Командный раздел

Марий Эл

Татарстан

Регионы

Окно в природу

Блог от Лоцмана

Вход в систему

Последние комментарии

- названия рек и озер

1 день 59 секунд назад - я уже писал про чудесный

1 день 24 минуты назад - Многие гидронимы Беларуси

1 день 16 часов назад - почти

1 день 17 часов назад - интересные путешествия

1 день 19 часов назад - Мое путешествие через Хотню 2020

2 дня 14 часов назад - Шумиха на реке Буй

2 дня 23 часа назад - а что будет дальше?

3 дня 9 часов назад - озеро Конопляное

3 дня 12 часов назад - Свободы слова пост. Немного

3 дня 20 часов назад

Популярное содержимое

За сегодня:

За всё время:

Весенние татарские праздники

Первым праздником весны у татар (и древних тюрков) был обычай – смотреть на вскрытие льда на реках – Боз карау, праздновать первую оттепель, любоваться ледоходом на реке.

Весеннее пробуждение природы всегда радовало земледельца и скотовода, ибо удалось пережить долгую зиму.

Отдельно проводились праздники весеннего сока Жимчэчэк и Грачиная каша.

Следует указать, что в древности праздник Сабантуй праздновался именно весной – когда плугом делались первые борозды в прогретой земле, и, конечно, Сабантуй – это праздник плуга.

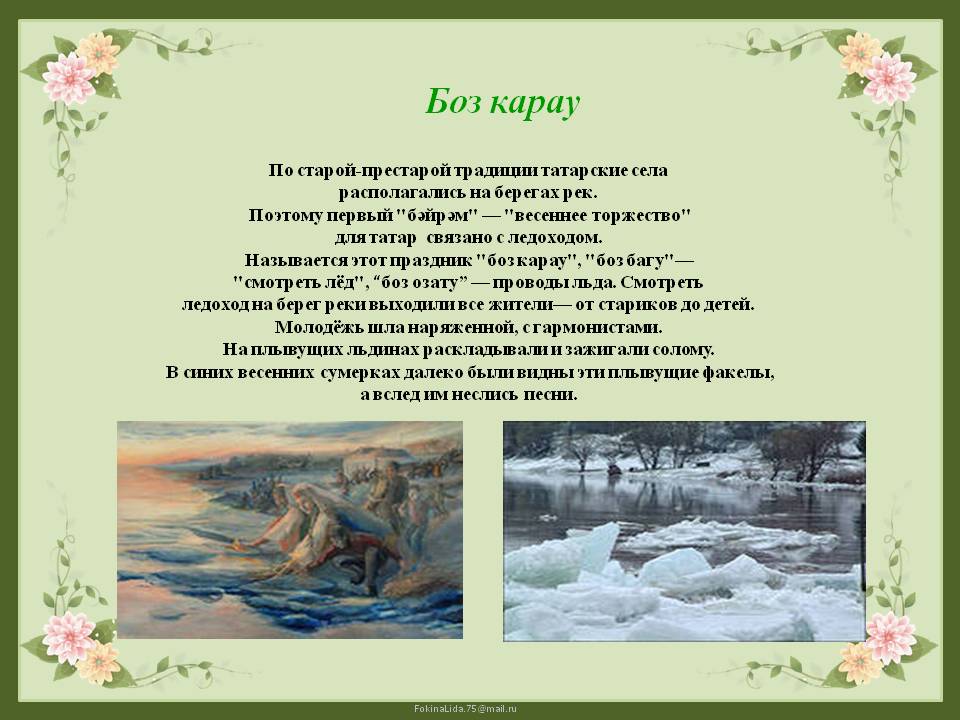

Боз карау, боз багу («смотреть лед»)

Обычно татарские поселения располагались на берегах рек. Поэтому первый бэйрэм — «весеннее торжество» для татар связано с ледоходом. Называется этот праздник боз карау, боз багу — «смотреть лёд», боз озатма — проводы льда, зин киту — ледоход.

Смотреть ледоход на берег реки выходили все жители — от стариков до детей. Молодёжь шла наряженной, с гармонистами. На плывущих льдинах раскладывали и зажигали солому. В некоторых случаях из соломы изготавливали чучело, которое устанавливали на одну из последних льдин, поджигали и пускали вниз по течению. Этот акт символизировал утверждение весны и тепла.

У сибирских татар во время ледохода в воду бросали специально изготовленные куклы, монеты, старую одежду и даже окунались в ледяную ещё воду: считалось, что весенняя река уносит болезни… при этом приговаривая – «Аны борып-борып баш очыннан суга ташлаганнар».

В дни весеннего паводка — Жимчэчэк (праздник цветочного сока)

В дни весеннего паводка на берегу реки проводили праздник жимчэчэк (праздник цветочного сока). Вечерами нарядная и веселая молодежь устраивала игры, водила хороводы, пела песни. Совместные игры парней и девушек — явление достаточно недавнее в татарской культуре. Они появились лишь в начале XX в. До этого периода, пожалуй, единственную возможность молодым парням и девушкам открыто контактировать друг с другом предоставлял общественный праздник жыен.

Март Эмель

Важным праздником весеннего цикла, знаменующим наступление Нового года, у тоболо-иртышских и барабинских татар является Эмель. Считается, что слово эмель произошло от персидского хэмэл — буквально «овен», «март», следовательно корни обряда связывают со среднеазиатским Новым годом – Наурузом. Перед наступлением праздника хозяйки во всех домах готовят круглые булочки – тукац, гульцун или кульче.

Утром следующего дня дети или взрослые собираются группой, берут с собой мешочки, идут по улице, останавливаются возле домов и просят у хозяев садака — милостыню. Они желают при этом, хозяевам урожая, всходов и хорошей весны.

Многие полагают, что Эмэль — это был обряд плодородия, отмечавший собой не только день весеннего равноденствия, но и начало нового, сельскохозяйственного года. Интересен, тот факт, что садака (главное действо праздника) — исключительно мусульманское понятие в народной традиции превратилось в жертвоприношение духам-хозяевам мест. В действиях с садака имело место не просто пожертвование, но принцип «подарок-отдарок», характерный для многих народов.

Грачиная каша ( каша скворца, вербная каша)

Ранней весной (конкретный день указывали старики-аксакалы) дети отправлялись по домам собирать крупу, масло, яйца. Своими закличками они выражали хозяевам благопожелания и требовали угощения! Вот одна из таких закличек: Дер, дер, дэрэ гэ Иртэ торып берикенче сорэнгэ. Сорэн суккан-бай булган. Хай, хай, хай дилэр, Гали абзый бай, дилэр, Берэр кашлык май, дилэр! – Дарь, дарь, на дарю. Через день — сорэнь. Кто участвует в сорэнь — будет богатым, кто курит — будет бедный. Хай-хай-хай, говорят, дедушка Гали богатый, говорят, ложку масла дай, говорят).

Из собранных продуктов на улице или в помещении при помощи одной-двух пожилых женщин дети варили в большом котле кашу. Каша казалась объеденьем! Кашу раскладывали на столбы заборов, ворот, приговаривая: «Кара каргага аш булсын, ала аргага таш булсын» — пусть пищей будет грачу, а вороне – камнем. Перед началом обряда в каждом доме готовили блюдо из пшеницы или из любой другой крупы, затем в назначенное время люди шли на поле со своей кашей и устраивали совместную трапезу. Остатки кушанья разбрасывали по полю «для ворон».

Каша имела особую роль как ритуальное блюдо в культуре отдельных групп сибирских татар. Приготовление и употребление каши в обряде Карга буткасы у барабинских татар явно имело сакральную символику и было направлено на достижение плодородия не только земледельческого, но и скотоводческого. Название обряда Карга буткасы было связано с названием месяца апреля «Karga Ai» — «месяц вороны».

Празднуется каждый год в конце марта.

.jpg)

Цым (день повиновения предков)

В одну из пятниц перед севом яровых проводился день повиновения предков — Цым. Накануне этого дня каждая хозяйка красила яйца в отваре луковой кожуры, ивовой коры, березовых листьев. Яйца получались разноцветными — от золотисто-жёлтых до тёмно-коричневых, а в отваре берёзовых листьев — различных оттенков зелёного цвета.

Также готовили поминальные блюда, кэпкер, эрелген бавырсак. В день проведения обряда жители деревни шли на кладбище. Мужчины приводили в порядок старые могилы, на новых ставили срубы и столбы (пагана), оставляли на могилах яйца и монеты, вместе с мужчинами обязательно был мулла. Затем возле кладбища устраивали совместную трапезу, на которой присутствовали и женщины, обязательным блюдом на трапезе были крашеные яйца. Жители тех деревень, где поблизости находились могилы святых (астана), обязательно относили туда крашеные яйца и деньги. Содержательная сторона обряда была связана с культом предков, об этом свидетельствует также перевод значения слова «цым» — «дерн», «годовщина смерти».

С другой стороны, особенно ждали этот день. конечно же, дети. Матери шили для них из полотенец мешочки для сбора яиц. Некоторые ребята ложились спать одетыми и обутыми, чтобы утром не тратить время на сборы, под подушку клали полено, чтобы не проспать.

Рано-рано утром мальчики и девочки начинали обход домов. Шуточные пожелания детей хозяевам, например, такое: дед с бабкой дома ли? Дадут ли яичко? Пусть будет у вас много кур, пусть топчут их петухи.

Если не дадите яичко, перед домом вашим озеро, там утонете!» Страашно! Сбор яиц продолжался два-три часа, проходил он очень весело. А потом дети собирались в одном месте на улице и играли в разные игры на сообразительность, быстроту, ловкость.

В некоторых аулах после детей очередь доходила до ребят постарше — юношей. Они разъезжали по аулу на украшенных конях, пели песни, веселили хозяев прибаутками. Собранные яйца складывались в плетёную корзину.

А потом кто-нибудь из парней хватал эту корзину и скакал на окраину села. Если ловкача не догоняли, все яйца доставались ему. Однако так почти никогда не случалось. Собранные яйца сдавали торговцу, на вырученные деньги покупали продукты и у кого-либо в доме или прямо в поле устраивали угощение.

Сбор полотенец — обряд, который проводится у татар перед Сабантуем, и который все люди так ждут.

На задорный голос гармони из дома выходят люди и пускаются в пляс вместе с артистами. Обязательно выносят подарки для Сабантуя — сейчас это всё больше деньги или полотенца, купленные в магазине, а в старину девушки, вышедшие замуж после Сабантуя, весь год сами вышивали узоры на полотенцах.

________________сбор полотенец в Чистопольском районе РТ

Они предназначались лучшему батыру: отдавая подарок самому удачливому, загадывали заветное желание. Национальная особенность Сабантуя в том, что любой участник состязаний на майдане непременно получит Подготовка к Сабантую — подарок, в котором есть чья-то мечта. Сбор полотенец и подарков — это как весточка от Сабантуя.

__________сбор полотенец в Амирово (Черемшанский район)

ИСТОРИЯ ОБРЯДА:

Как только сходил снег с полей, собирались старики аксакалы и договаривались о дне проведения Сабантуя. Перед назначенным днём дети в праздничных обновках (обязательно в новых лаптях с белыми суконными чулками) чуть свет отправлялись по домам собирать крупу, молоко, масла, яйца. Хозяйки уже заранее специально для детей пекли булочки, орешки и конфеты из теста.

В некоторых деревнях первого вошедшего в дом мальчика хозяйка сажала на подушку и приговаривала: «Пусть легкой будет твоя нога, Пусть будет много кур и цыплят». Первому обязательно давали яйца, и гостинцев ему доставалось больше, чем другим. А в наши дни Сабантуй празднуют в июне, когда завершён цикл весенних полевых работ (обычно это 25 июня).

Когда приближается время праздника, джигиты (молодые юноши) верхом на лошадях выезжают собирать подарки для победителя в состязаниях. И никто им не отказывает. Деревенские жители охотно жертвуют для общего праздника вышитые платки, куски ситца, рубашки и куриные яйца.

В некоторых деревнях иногда седлают до 50 самых лучших коней. Собранные рубашки, платки, полотенца прикрепляют к лошадиной сбруе. Чем больше собрано подарков, тем богаче украшена лошадь наездника. Если же юноши собирают подарки без лошади, то обвязываются крест-накрест полотенцем и все подарки подвешивают на него.

Особо ценным подарком считается полотенце с ткаными узорами. Его готовят молодые женщины, вышедшие замуж между двумя последними Сабантуями. Сбор подарков проходит с весёлыми шутками, розыгрышами, песнями и прибаутками.

В день Сабантуя на просторном лугу неподалёку от деревни — на майдане устанавливают длинный шест с привязанным к нему красивым полотенцем. Народ на празднество стекается со всей округи: идут пешком, едут семьями на лошадях. Из сундуков все достают к этому дню свои самые лучшие наряды. Упряжь и гривы лошадей тоже украшены узорными полотенцами, цветами, колокольчиками.

Медные трубы заставляют поторопиться копуш, которые долго наряжаются в свои лучшие наряды и достают из сундуков украшения, доставшиеся им от прабабушек. Парни шутками и прибаутками поторапливают своих подружек. Ведь вот-вот начнутся состязания!

Соревнования начинаются со скачек, и ни один Сабантуй не обходится без них. Лошадей, участвующих в соревнованиях, отводят от деревни на 10-15 километров, а финиш устраивают поблизости от майдана. Призы, которые получают победители в скачках, они потом привязывают к шеям своих лошадей, чтобы каждый мог видеть, что эта лошадь с развевающимся за гривой платком — заслуженная!

Сабантуй — «праздник плуга»

Помимо мусульманских праздников, которые отмечались по скользящему лунному календарю, в традиционной праздничной культуре татар заметное место занимали народные праздники и обряды, проводимые в определенное время года, и, как правило, связанные с тем или иным этапом сельскохозяйственных работ. Самый главный из этих праздников — Сабантуй.

Незадолго до праздника (конкретный день указывали старики-аксакалы) дети отправлялись по домам собирать крупу, масло, яйца. Своими закличками они выражали хозяевам пожелания, затем требовали угощения! Вот одна из таких закличек: «Дер, дер, дэрэ гэ Иртэ торып берикенче сорэнгэ. Сорэн суккан-бай булган. Хай, хай, хай дилэр, Гали абзый бай, дилэр, Берэр кашлык май, дилэр!» («Дарь, дарь, на дарю. Через день — сорэнь. Кто участвует в сорэнь — будет богатым, кто курит — будет бедный. Хай-хай-хай, говорят, дедушка Гали богатый, говорят, ложку масла дай, говорят»).

Из собранных продуктов на улице или в помещении при помощи одной-двух пожилых женщин дети варили в большущем котле кашу. Каждый приносил с собой тарелку и ложку. Каша казалась объедением! После пиршества дети играли. В разных местах проживания татар этот обряд назывался по-разному: грачиная каша, каша скворца, вербная каша. Этот ритуал служил знаком начала подготовки к Сабантую.

Издревле накануне праздника по сложившемуся ритуалу собирали подарки для одаривания победителей предстоящих состязаний.

Начинал праздник подворный сбор детьми крашеных яиц ранним утром. Красили их накануне в отваре луковой кожуры. Дети заходили в дома с пожеланием, чтобы куры хорошо неслись, был урожайным год, предваряя эти пожелания фразой: «Пусть легкой будет моя нога» — Аягым жинел булсын. Считалось, что если первым в дом в этот день войдет человек «с легкой ногой», то год будет благополучным. В некоторых аулах после детей очередь доходила до ребят постарше — юношей. Они разъезжали по аулу на украшенных конях, пели песни, веселили хозяев прибаутками.

Собранные яйца складывались в плетёную корзину. А потом кто-нибудь из парней хватал эту корзину и скакал на окраину села. Если ловкача не догоняли, все яйца доставались ему. Однако так почти никогда не случалось. Собранные яйца сдавали торговцу, на вырученные деньги покупали продукты и у кого-либо в доме или прямо в поле устраивали угощение. Кроме того, в каждом доме пекли особые тестяные шарики — т+ш, баурсак или маленькие булочки — шишара, крендели, а также покупали конфеты. В настоящее время эти обряды не проводятся. В этот же день — кульминация праздника. Кроме того, в каждом доме пекли особые тестяные шарики — т+ш, баурсак или маленькие булочки — шишара, крендели, а также покупали конфеты.

У каждого аула было свое излюбленное место проведения праздника — Майдан, имеющее ровную, хорошую просматриваемую площадку, окруженную деревьями, кустарником. Все желающие в самых лучших одеждах прибывали сюда со своими музыкантами.

Основные состязания — борьба на кушаках — курэш (борьба). В качестве кушака используется полотенце. Борцы обхватывают друг друга за талию полотенцем, и таким образом ведут борьбу. Начинают состязание два мальчика 5-6 лет или двое мужчин пожилого возраста. Их одаривают. Это зачин, затравка. Затем поочередно борются мальчики постарше, юноши, мужчины среднего возраста. Тот, кто сумел положить на лопатки своего противника, получает подарок.

Поединок продолжается до тех пор, пока один из борцов не становится побежденным. После нескольких удачных схваток победитель становится претендентом на звание сильнейшего борца — батыра. Таких набирается несколько человек. Их борьба становилась кульминационным моментом схваток. Батыр получает одно из лучших полотенец, подаренных молодушками, один из лучших призов.

Пока набирает силу борьба, чуть в стороне проводятся состязания по бегу. Участники подразделяются по возрасту — мальчики, мужчины, старики. Дистанция не длинная — 1-2 км. и короче.

Завершают состязания скачки. Участие в них считается престижным, поэтому на скачки выставляют коней все, кто может. Наездниками являются мальчики лет 8-12, дистанция — 5-8 км. В целях безопасности финиш располагается в стороне от основного места состязаний, однако награждение проходит на Майдане. Награждают всех участников скачек, правда, ценность подарков различная.

Пришедшей последней лошади, как правило, привязывают полотенце, специально оговоренное дарительницей, чтобы «утешить ее». Считается, что она плачет — елый, имеш. Неотъемлемым элементом сабантуя являются вечерние молодежные игрища. Их устраивают либо на месте Майдана, либо на традиционных места игрищ, где-нибудь за околицей, на лугах.

В настоящее время Сабантуй, как национальный праздник, стали организовывать не только во всех аулах, но и в городах, где есть татарское население. Обогатилась программа состязаний, в том числе и за счет включения многочисленных шуточных состязаний, в которых активное участие принимают женщины всех возрастов, которые в прошлом были лишь зрителями. Кроме спортивных состязаний проводятся и состязания певцов, танцоров. Выступают участники художественной самодеятельности, артисты.

Источник статьи: http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8