- Праздники прихода весны

- Праздник Комоедица — встреча Весны священной утром Дня весеннего равноденствия (начало астрономической весны). Это было наступление Нового года наших древних предков. После этого праздника начинался новый земледельческий год.

- Первый день весны: традиции, обычаи и приметы праздника

- Легенды

- Традиции и обычаи

- Приметы

- Традиции праздника прихода весны

- 69. Весенние праздники, обряды и обычаи

Праздники прихода весны

1 марта

В белорусской языческой традиции существует красивый и светлый праздник, посвященный весне — « Гуканне вясны ». Перевести название можно, как зазывание весны на землю.

В до христианские времена на территории Беларуси господствовал культ растений и разных полевых духов. Хозяйственная необходимость диктовала нашим предкам-земледельцам как можно более внимательно присматриваться к изменению погоды, вовремя готовиться к будущему посеву и выгону животных на луг. Весна могла быть и ранней, и поздней. Поздняя весна приносила голод. Поэтому на Беларуси широко бытовали обряды встречи и зазывания весны.

Звонкие, радостные песни разносились повсюду. Девушки собирались на самом высоком месте в деревне, расстилали там солому и, севши, пели весенние песни — вяснянкi — до поздней ночи:

Благаславі, маці,

Вясну гукаць, у-у!

Вясну гукаць,

цёплага лета

Дажджа…, у-у!

Дажадаць.

-Ой, вясна, вясна

Вясняна…, у-у!

Каждый день звучал гимн весне, солнцу, молодости, любви. В своих песнях они не только приветствовали приход теплых дней, пробуждение природы, но и как бы сообщали всем о своей готовности к любви, браку.

Женщины по-своему встречали весну. Они выпекали из теста фигурки птиц, считая, что таким образом они посодействуют их скорому прилету.

Девушки брали этих птиц и, исполняя «вяснянкi», подкидывали их вверх: «Жаўраначкі прыляціце, вясну прынясіце».

Парни раскладывали костер, на котором палили разные старые вещи. К девушкам они присоединялись только поздним вечером, когда начинали вместе водить хороводы. Хороводы, по мнению некоторых фольклористов, представляют собой бесконечный круговорот жизни и вечную молодость. Есть также мнения, что форма хоровода напоминает форму светила. Парни делали качели, на которых молодежь каталась парами, стараясь раскачаться как можно выше, чтобы показать свою силу, умение, ловкость. Существовала примета, что чем выше раскачаешь качели, тем выше вырастит лен и другие растения в этом году. Дети также должны были покачаться на качелях хотя бы один раз, чтобы быть здоровыми и сильными весь год.

Девушки и парни в первый день весны обходили все дома, желая хорошего урожая, приплода стаду, здоровья всем жильцам.

В некоторых селах на непаханом поле раскладывали огонь и выбирали «вясноўку» – красивую девушку. На голову ей одевали венок, сажали на борону и с песнями возили вокруг костра.

Дети тоже радовались приходу весны. Они собирались своей группой. Бегали по деревне, не пропуская ни одного дома. Пели веснянки с пожеланием здоровья и хорошего урожая. Хозяева давали детям хлеб, яйца, колбасу, тыквочки, сушеную чернику и яблоки. Потом дети собирались в одном доме, устраивали угощенье, пели, баловались, рассказывали смешные истории.

В начале 1990-х годов стали активно возрождаться обряды «гукання» весны, которые включают в себя традиционные элементы, песни, игры. Сегодня этот праздник под разными названиями широко распространен в разных взрослых и детских коллективах Беларуси. Уже сформировался довольно устойчивый сценарий проведения современной версии праздника, как в деревне, так и в городе с соответствующими атрибутами и персонажами: веточки вербы, березы, птицы из соломы, бумаги, теста, образы животных и инструменты сельскохозяйственного труда.

Этот праздник настолько яркий, веселый, возвышенный, что все, кто хоть раз принимал в нем участие, проводит его снова.

Праздник Комоедица — встреча Весны священной утром Дня весеннего равноденствия (начало астрономической весны).

Это было наступление Нового года наших древних предков.

После этого праздника начинался новый земледельческий год.

Масленица — древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства. Считают, что первоначально она была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков.

Для славян этот праздник долгое время был встречей нового года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. А по давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. Потому и не скупились русичи в этот праздник на щедрое застолье и безудержное веселье. И называли Масленицу в народе «честной», «широкой», «обжорной», а то и «разорительницей». А само название «Масленица» возникло только в XVI веке. Оно возникло потому, что на этой неделе по православному обычаю мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты еще можно употреблять – вот и пекут блины масленые.

Масляница — это праздник не только славян, а и практически всей Европы. Традиция праздновать приход весны сохранилась в разных городах и странах, от Сибири до Испании. В странах Западной Европы Масленица плавно переходит в общенародный карнавал, где на время празднования смолкают ссоры и споры, везде царит безудержное веселье, смех и юмор.

В старину не только блины пеклись на Масленую неделю, но и ватрушки, драчены и сырники. Масленица, пожалуй, один из самых неоднозначных праздников нашего народа. Удивительно, но в нашем сознании в этом празднике слились и языческая Комоедица (праздник астрономической весны у древних славян), и последняя из трёх седмиц (церковных недель) перед Великим постом, и так называемая «народная» Масленица – разгульный, обжорный и, что и говорить, пьяный праздник…

К сожалению, именно «народная» Масленица, указом Петра I названная «Всешутейшим, Всепьянейшим и Сумасброднейшим Собором», царствует сейчас в городах и весях нашей страны. Очень ярко и выпукло масленичные гуляния показаны в фильме «Сибирский цирюльник». Там и водка рекой, и бессмысленные в своей жесткости кулачные бои, и покаянное Прощённое Воскресенье…

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://fantasy-the-best.mirtesen.ru/blog/43661123688/Prazdniki-prihoda-vesnyi

Первый день весны: традиции, обычаи и приметы праздника

Первый день весны — народный праздник, который отмечают во многих странах 1 марта

В древности, весна считалась языческим символом обновления и возрождения природы, а не просто временем года. Поэтому начало весны с давних пор было радостным событием, приход которой сопровождался всеобщей радостью и народным гулянье.

После принятия христианства традиции празднования во многих странах сохранилась, в том числе в Румынии, Болгарии, России, Белоруссии и Молдавии.

Легенды

С приходом весны связывают множество красивых легенд, которые разные народы рассказывают по-своему. Согласно одной из них, Солнце спустилось на землю в образе прекрасной девушки, чтобы встретить весну. Но злой Змей выкрал ее и запер в своем дворце.

Солнце погасло и весь мир погрузился в мрак и печаль. На поиски Солнца отправился один храбрый юноша, который только через год нашел дворец Змея и вызвал его на бой. Они долго боролись, но в конце концов юноша победил Змея. Он освободил прекрасное Солнце — оно поднялось на небо и осветило весь мир.

Другая легенда гласит, что в первый день марта вышла на опушку леса красавица Весна, огляделась и увидела в зарослях терновника пробившийся из-под снега подснежник. Она решила помочь ему и стала расчищать снег.

Зима, увидев это рассвирепела, и отправила холодный ветер со снегом уничтожить цветочек. Слабый цветок поник под жестоким ветром. Наклонилась Весна, прикрыла руками слабый росток и укололась терновником. Капля ее горячей крови упала на цветок и он ожил. Так Весна победила Зиму.

Традиции и обычаи

Праздник встречи весны на Балканах называется Мартеница или Мэрцишор. В этот день близким дарят специальный двухцветный красно-белый амулет, называемый «мартеница». Мартеницы повязывают 1 марта, чтобы в течение года близкие и родные люди были здоровыми, счастливыми, а также защищенными от сглаза, порчи и злых духов.

В Румынии, люди сплетают два шнурочка с цветочками белого и красного цветов. Красный цвет символизирует любовь к красоте, а белый — здоровье и чистоту подснежника, первого весеннего цветка.

В русской традиционной культуре еще с древних времен приход весны сопровождался народными гуляньями, весельем и всеобщей радостью.

Древние славяне глубоко чтили этот праздник и считали, что вместе с зимой, метелями и холодами уходят все житейские проблемы, несчастья и болезни, а их место занимают радость, удача и достаток.

Приметы

Множество народных примет связаны с первым днем весны. Беременные женщины обязательно старались посмотреть на восходящее солнце — в народе считали, что это дает силы выносить здоровое и крепкое дитя. Повитухи же вносили полуденный снег в избу и обтирали им руки, чтобы им передалась весенняя чистота.

Матери, если ночью выпадал снег, посылали с утра детишек размести дорожку к колодцу, смести снег со ступенек крыльца — это приносило счастье в дом и здоровье детям.

Народные приметы были призваны определить, каким будет предстоящее лето — дождливым или засушливым, насколько хорошим будет урожай, и когда пройдут последние заморозки.

Так, если в первый день весны потеплело, значит ожидаются заморозки. А если 1 марта идет снег, значит, будет хороший урожай.

Снег и талая вода, собранные в первый день весны, во многих регионах России по сей день считаются целебными.

Теплый, южный ветер в первый день весны к дождливому лету, а северный, значит лето будет холодным. Густой туман в этот день — к ненастному лету.

Паводок в первый день весны — к нашествию насекомых и грызунов на поля.

В народе считали, что рыбакам никак нельзя пропустить этот день, так как щука, плотва и лещ особенно хорошо клюют в первый день весны.

Материал подготовлен на основе открытых источников.

Источник статьи: http://sputnik-georgia.ru/spravka/20170228/235051514/Pervyj-den-vesny-tradicii-obychai-i-primety-prazdnika.html

Традиции праздника прихода весны

Герб получен 27.03.1626г. от польского короля

Герб утвержден 08.12.1983г. райисполкомом

Ты знаешь край, где все обильем дышит,

Где реки льются чище серебра,

Где ветерок степной ковыль колышет,

В вишневых рощах тонут хутора ?

Новгород-Северским

наместничеством

Туда, туда всем сердцем я стремлюся,

Туда, где сердцу было так легко,

Где из цветов венок плетет Маруся,

О старине поет слепой Грицко.

А. К. Толстой

Не зная истории, нельзя знать, зачем мы пришли в мир, для чего живем и к чему стремимся В. Ключевский

69. Весенние праздники, обряды и обычаи

69. Весенние праздники, обряды и обычаи

С приходом весны люди получали возможность выйти и из курных и душных изб на свежий воздух, вздохнуть полной грудью и после долгой и суровой зимы, понежиться в теплых лучах весеннего солнца.

Весна порождала в человеке радостные чувства и праздничное настроение. Поэтому весенние праздники наших отдаленных предков справлялись особенно торжественно и изобиловали разными очистительными и магическими обрядами, заимствованными из времен дохристианской эпохи.

Так основываясь на вере, что за темную и холодную зиму собиралось много всякой нечисти и злых духов, которых нужно было изгнать из своих жилищ и полей, наши предки мыли свои избы и жилищную утварь, мылись сами, во дворах собирали весь мусор и сжигали его на костре, стараясь сделать костер наиболее смрадным и дымным, золу от очистительных костров выносили на поля, а по углам поля втыкали ветки вербы. Все это якобы отгоняло нечисть.

Вербе, освященной в церкви в вербную субботу, приписывались многие магические свойства. Она якобы охраняла людей и животных от злых духов, от пожара, спасала посевы от градобития, прекращала бури и даже помогала находить спрятанные чертями клады.

Принося домой освященную вербу, хозяин дома стегал ею своих домочадцев и приговаривал: «Здоровье в хату, хвороба в лес!».

В день Георгия (23 апреля ст. стиля) вербой производили первый выгон скота в поле, пучки вербы вешали в хлевах и скотских сараях.

Освященную вербу в течение всего года хранили на куту за иконами, считая этот обычай, как средство обрести счастье.

Самым главным, самым важным и многодневным весенним праздником наших предков была Пасха, которую в старину называли «светлым воскресением». Этот праздник посвящался мифическому воскрешению Иисуса Христа.

Илья Репин . Крестный ход в Курской губернии, 1880-1883

Пасха, которую в России также называли Светлое Христово Воскресение, – главный праздник православного календаря. Пасха не имеет постоянной даты, а высчитывается по лунному календарю. Празднование начинается в первый воскресный день после полнолуния, наступившего вслед за днем весеннего равноденствия. Если полнолуние падает на субботу или воскресенье, то Пасха празднуется в следующее воскресенье. Обычно же праздник приходится на время с 22 марта (4 апреля) по 25 апреля (8 мая).

В православной традиции Пасха считается «царем дней», «праздником всех праздников, торжеством всех торжеств». По всей России Пасху отмечали как день великой радости. Главным событием празднества было торжественное богослужение в храме, которое начиналось в ночь с субботы на воскресенье. Нарядное убранство храма, множество зажженных восковых свечей, светлые облачения священников, запах ладана, радостные перезвоны колоколов, праздничные песнопения, торжественный крестный ход – все это вызывало у верующих радость и ощущение причастности чуду. В день Пасхи люди поздравляли друг друга со светлым праздником, трижды целовались и произносили слова, которые говорили друг другу апостолы, узнав о Воскресении Иисуса Христа: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!».

В народном сознании Пасха ассоциировалась с обновлением и возрождением жизни. Этого праздника молодежь ждала с нетерпением. Пасха знаменовала собой конец Великого поста, когда запрещалось всякое веселье и громкий смех. С Пасхи начиналось своего рода обновление молодежной жизни: устраивались молодежные гулянья, торжественные шествия нарядно одетых девушек, во время которых они демонстрировали себя деревенскому сообществу. Перед девушками вновь открывалась перспектива радости, счастья и хорошего замужества.

Считалось, что в Пасхальную неделю девушки могут «ухватить удачу за хвост» – добиться желаемого, поскольку в эти дни «Бог делит счастье» и происходят всякие чудеса. Для этого девушки отправлялись рано утром смотреть, как солнце «играет на восходе», во время праздничной литургии просили у Бога хорошего жениха, каждая девушка старалась первой попасть на колокольню и позвонить в колокол, чтобы первой из подруг выйти замуж.

Праздничный колокольный трезвон, длящийся целую неделю, по мнению суеверного народа, отгонял злых духов, постоянно живущих в могильной тишине и очень боящихся крика, шума, звона и стрельбы.

Колокольный звон на Пасху церковники толковали, как радость по случаю победы «живота над смертью».

По поверьям наших предков большую роль в изгнании нечистой силы имел огонь. Поэтому из страха перед демонами на страстной неделе в четверг во время богослужения верующие держали в руках зажженные восковые свечи, а затем, придя домой, огнем этих горящих свечей выжигали кресты на дверях домов. Церковь старалась внушить верующим, что Пасха – это «из праздников – праздник, торжество из торжеств».

Богослужение заутрени «светлого воскресения» отличалось особой торжественностью: церковь ярко освещалась, в ней в изобилии курился ладан, духовенство облачалось в светлые златотканые одежды, пел большой хор, совершался крестный ход вокруг церкви с хоругвями и иконами и пением пасхальных гимнов.

Николай Пимоненко. Пасхальная заутреня в Малороссии, 1891

После того, как священник возвещал о воскресении Христа, начинался колокольный трезвон, пальба из холостых ружейных зарядов и христосование, то есть пасхальное целование.

Христосование – это пережиток обряда радостной встречи членов общины, когда они после долгой зимы с наступлением теплых весенних дней сходились на свой весенний праздник.

Традиционными пасхальными блюдами в народе были: крашеные яйца, куличи, творожные пасхи, пасхальный свиной окорок, пришедший на смену древнееврейскому пасхальному ягненку и христианскому агнцу.

Известный пасхальный обычай катания яиц был связан с верой наших предков в демонов. Люди верили, что катая яйца, можно заставить злых духов плясать, валяться, кувыркаться, что якобы причиняет им невыносимые страдания.

Катание яиц на Пасху

Если же одно яйцо ударять о другое, то это якобы заставляет злых духов биться своими лбами. Поэтому бой яйцами получил такое широкое распространение на празднике Пасхи. Бой яйцами в последнее время стал обычаем игры и производился с учетом выгоды в этой игре, а не как выполнение религиозного обычая и его религиозного значения.

Говоря вообще, в глазах наших предков с яйцом и его способностью перевоплощаться в птицу был связан ряд религиозных представлений и таинственной силы; разгадать сущность этого было непосильно суеверным людям.

Православная же церковь крашеное яйцо истолковывало как символ воскресения Христа, ссылаясь на то, что якобы святая блудница Мария Магдалина публично засвидетельствовала на пасху в римском амфитеатре свое христианство, преподнося императору Тиверию крашеное яйцо со словами «Христос воскрес!».

Жадное до наживы православное духовенство не упускало возможность и от этого «светлого праздника» извлечь для себя доход, установив, как церковный обряд, подворный обход своих прихожан на пасхальной неделе «с молитвой». За эту «молитву» в городе прихожане награждали попа, дьяка и мехоношу деньгами и продуктами.

В селах и деревнях этот подворный обход прихожан «с молитвой» превращался в настоящий крестный ход. В царское время небывалая по смелости и силе обличения духовенства картина художника Перова, без всяких преувеличений изображает этот «сельский крестный ход на пасхе». Вот что изображено на этой картине (по описанию Елшиной в отрывном календаре 1963 года за 20 ноября).

Василий Перов. Сельский крестный ход на Пасхе, 1861

«По грязной деревенской улице бредет нестройная процессия с крестами, иконами и хоругвями. Участники крестного хода только что отведали праздничное «угощение». Пьяно пошатываясь от очередной выпивки, ступая по лужам, они разноголосно поют пасхальные молитвы.

«Батюшка» с отекшим от пьянства лицом, зажав в кулаке крест, держится за столб на крыльце, боясь двинуться дальше. У его ног растянулся дьячок, уронивший в грязь молитвенник»

К ее описанию этой картины нужно добавить: что стоя на крыльце, хозяйка дома льет воду на голову свалившегося с ног у самого крыльца одного участника этого крестного хода и приводит его в чувство, а деревенская близкая к церковному причту молодайка – эта «жена мироносица» – на руках несет икону богоматери, спьяна перевернув ее головою вниз, и во все горло тянет пасхальный тропарь.

По приказанию царских властей эта картина была убрана с выставки, считая ее правдивое содержание клеветою на духовенство. За эту картину художник Перов был 8 лет под надзором полиции.

Другим весенним праздником наших предков был праздник «красных горок», получивший свое название от «красных», то есть красивых горок, холмов и возвышенностей, которые под лучами весеннего солнца первыми покрывались молодой зеленью.

Борис Кустодиев. Красная горка,1912

«Красная горка» – народное название первого воскресного дня после Праздника Пасхи, который в церковном словаре носит название Антипасха. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи. Антипасха отмечается всегда на восьмой день после светлого Христова Воскресения. В этот день обновляется память воскресения Христова, поэтому Антипасха называется «неделей обновления». В церкви служат последнюю литургию по пасхальному чину, после чего закрывают «Царские врата». За Антипасхой следует Фомина седмица, которую и называют Красной горкой.

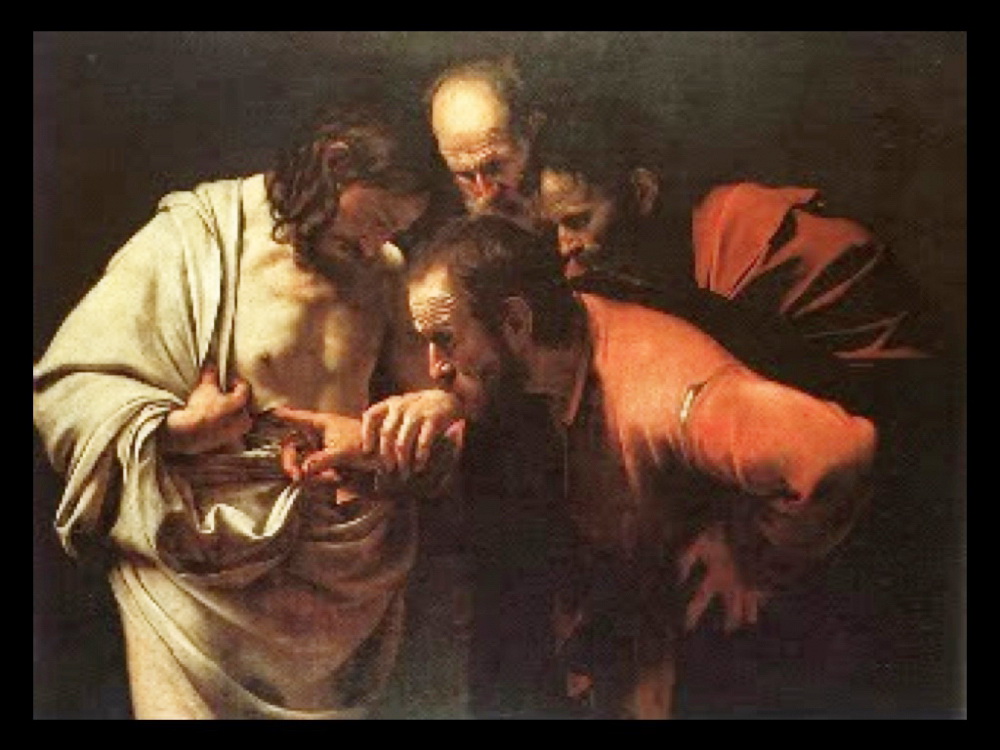

На этой неделе в церкви вспоминают апостола Фому, который пожелал лично удостовериться в воскресении Спасителя, не поверив ученикам, поведавшим ему чудесную весть.

Караваджо. Неверие святого Фомы, 1601-1602

На этих горках и происходил сам праздник, играли в народные игры, пели, плясали, водили хороводы, качались на качелях. Впоследствии этот праздник «красная горка» был перенесен церковниками на первое воскресение после Пасхи, и это воскресение получило название «красного воскресения».

Дж. А. Аткинсон. Качели, 1800

По укоренившемуся обычаю после «красного воскресения» наступала весенняя пора заключения брачных союзов, что являлось несомненным пережитком обычаев наших древних предков «умыкать» себе жен в праздник «красных горок» во время хороводной игры в прососеяние.

Вторник после «красного воскресения» посвящался поминкам умерших родственников. В народе этот праздник называется «радуницей».

Радуница, http://sotvori-sebia-sam.ru/radunica-chast-1/

Поминовение усопших, известное у нас под именем Радуницы, совершается на Фоминой седмице, чаще всего во вторник. Радуница обязана своим происхождением тому уставному предписанию, по которому в Великом посту поминовение усопших по случаю нарочитых поминальных дней (3-го, 9-го и 40-го), не могущее быть совершено в свое время по случаю великопостной службы, переносится на один из ближайших будничных дней, в который может быть совершена не только панихида, но и полная литургия. В течение Великого поста такими днями являются только субботы, да и то не все. За последние седмицы Поста и седмицу Пасхи всегда скопляется немало таких памятей об усопших, которые надо будет справлять в первый будничный день, когда может быть полная литургия. Таковым и является вторник Фоминой седмицы, так как накануне понедельника после вечерни нельзя еще совершать панихиду, как должно быть при поминовении.

К такому перенесенному на вторник Фоминой седмицы поминовению лишь некоторых имен легко могло присоединиться поминовение и их сродников, так как у нас есть обычай и при поминовении одного усопшего по какому-либо нарочитому случаю подавать весь свой семейный синодик для совместного поминовения. А к этому поминовению немногих усопших и их сродников естественно могло присоединиться поминовение и всех усопших, тем более, что обычай весенних поминок по усопшим был у наших предков и до принятия ими христианства («Навий день»). Христианство придало иной характер этим поминкам.

Обычно в этот день жители города, сел и деревень шли на кладбище, расстилали белые скатерти на могилах своих родственников и после отправления священником поминок усопших, съедали принесенную из дома пищу, выпивали вино и катали по могилам крашеные яйца. Бой яйцами, как обычай, в этот день проводился взрослыми на кладбище.

Обряд поминовения покойников на кладбище среди верующих людей сохранился и до сего времени, а церковь постаралась узаконить этот древний обычай, как радостный символ единения живых и мертвых, так как от этого поминовения покойников получался немалый доход служителям церкви.

За эту «радуницу» служители церкви собирали от своих религиозных прихожан крупные суммы денег, десятки мешков куличей, корзины яиц и ведра меду.

Все это услужливым церковным причтом грузилось на подводы и увозилось на дома священнослужителей, для которых день поминовения покойников был не днем траура, а по справедливости настоящей «радунецей».

Источник статьи: http://www.mglin-krai.ru/2015-02-06-18-17-57/242-69-vesennie-prazdniki-obryady-i-obychai