- Время окончания полевых работ и свадеб: чем знаменит Михей Тиховей. История, традиции праздника

- Пророк Михей предсказывал пришествие Мессии

- Начало сезона ветров и чествование каменщиков

- Несколько названий праздника

- Обряды и народные традиции на Михея Тиховея

- Каменщиков на Руси побаивались

- Приметы праздника

- Гербер (Гырон быдтон) — Праздник в честь окончания весенне-полевых работ

- Календарь Славянских праздников и Языческих обрядов

- Календарь славянских праздников и список языческих обрядов

- Вот как называли наши Предки месяцы, в которых справляли главные славянские праздники:

- Зимние славянские праздники и обряды

- Языческие и славянские праздники в декабре

- 3 декабря День памяти богатыря Святогора

- 19-25 декабря Карачун

- По завершению Карачуна наступает Праздник — Коляда, Солнечное Рождество

- 31 декабря Щедрый вечер, Щедрец

- Языческие и славянские праздники в январе

- 6 января Турицы

- 8 января Бабьи каши

- 12 января День похищений

- 18 января Интра

- 19 января Водосвет

- 21 января Просинец

- 28 января День угощения домового — Велесичи, Кудесы

- Языческие и славянские праздники в феврале

- 2 февраля Громница

- 15 февраля Сретение

- 16 февраля Починки

- 18 февраля Троян Зимний, день Стрибожьих внуков», поминовение павших у Троянова Вала

- 28 февраля Великий Велесов день

- Весенние славянские праздники и обряды

- Языческие и славянские праздники в марте

- 1 марта День Марены, Вьюницы, Навий день

- 14 марта Овсень малый

- 19-25 марта Комоедицы или Масленица, Великдень

- 22 марта Сороки или Жаворонки

- 25 марта открытие Сварги или Закликание весны

- 30 марта Ладодение

- Языческие и славянские праздники в апреле

- 1 апреля День Домового или его пробуждение

- 3 апреля Водопол День водяного

- 14 апреля день Семаргла

- 21 апреля Навий день или Поминовение предков

- 22 апреля Лельник Красная горка

- 23 апреля Ярило вешний

- 30 апреля Родоница

- Языческие и славянские праздники в мае

- 1 мая Живин день

- 6 мая День Даждьбога — Овсень большой

- 10 мая Вешнее Макошье

- 22 мая Ярило мокрый Троян, Трибогов день

- 31 мая Праздник кукушки или Кумление

- Летние славянские праздники и обряды

- Языческие и славянские праздники в июне

- 1 июня Духов день или начало Русальей недели

- 19-25 июня Купало

- 23 июня Аграфена Купальница

- Языческие и славянские праздники в июле

- 12 июля День Снопа Велеса

- Языческие и славянские праздники в августе

- 2 августа Перунов день

- 15 августа Спожинки

- 21 августа День Стрибога

- Осенние славянские праздники и обряды

- Языческие и славянские праздники в сентябре

- 2 сентября День памяти князя Олега

- 8 сентября Род и Роженица

- 14 сентября Первые Осенины, День Огненного Волха

- 21 сентября День Сварога

- 22 сентября Праздник Лады

- 19-25 сентября Радогощь, Таусень, Овсень или Осеннее Равноденствие (Новолетие)

- Языческие и славянские праздники в октябре

- 14 октября Покров, с введением христианства этот праздник отмечался в честь пресвятой Богородицы и ее чудесного плата.

- 30 октября День богини Макоши

- Языческие и славянские праздники в ноябре

- 25 ноября День Марены

Время окончания полевых работ и свадеб: чем знаменит Михей Тиховей. История, традиции праздника

27 августа в народе и в православной церкви празднуют день одного из малых библейских пророков, которых было двенадцать. Он жил в VIII в. до н. э. и был современником пророка Исайи. Его зовут Михей, что обозначает «подобный Богу». Еще его называют Михеем Морасфитянином, так как он родился в поселении Морасф, в Иудее. В народе праздник носит название Михей Тиховей.

Пророк Михей предсказывал пришествие Мессии

По мнению исследователей, Михей написал книгу пророчеств и был инициатором течения, сторонники которого призывали к упрощению сути иудаизма. Главной задачей верующего Михей провозглашал смирение, послушание и совершение добрых поступков.

Одним из первых этот святой начал предсказывать приход на землю Христа. А также он предрекал разрушение Иудеи вследствие того, что ее правители погрязли в грехе.

Начало сезона ветров и чествование каменщиков

Народное название праздника — Михей Тиховей — объясняется тем, что 27 августа, когда происходит завершение Успенского поста, начинали дуть ветра, люди вели наблюдение за ними и определяли, какая погода ждет их в ближайшее время. Это зависело от силы ветра. Если она была большой, то ожидалось дождливое начало осени.

В этот день было принято чествовать представителей такой профессии, как каменщик. Особенно почитали тех из них, кто подвизался в строительстве церквей. А еще Михей был покровителем тех, кто хотел приобрести жилье.

Несколько названий праздника

Есть у праздника и другие наименования:

- Михеев день.

- Узорник.

- День каменщиков.

- Камнеклад.

- Камнерез.

Как же отмечали этот день наши предки?

Обряды и народные традиции на Михея Тиховея

Главными традициями 27 августа были следующие:

- Завершение полевых работ.

- Помощь тем, кто остался без мужской силы в доме, то есть сиротам и вдовам.

- Чествование строителей-каменщиков.

- Окончание Успенского поста, начало осеннего мясоеда.

- Проведение свадеб.

Далее — подробнее о почитании каменщиков.

Каменщиков на Руси побаивались

Как уже говорилось выше, 27 августа был еще и Днем каменщика. Нужно отметить, что на Руси мастера каменных дел и в частности строители храмов пользовались большим уважением. Некоторые люди даже относились к ним с опаской, старались не сердить их и не раздражать. Это объяснялось тем, что каменщики знали множество секретов и умели строить дома на века. Если же им не угодить, они могут отомстить и сделать с жилищем что-то не то.

Ремесло каменщиков является одним из самых древних. Все начиналось с обустройства пещер, строительства землянок, а затем уже и создания деревянных и деревянно-земляных сооружений. Венцом всего стали каменные здания. В различных частях света на сегодняшний день обнаружены насчитывающие тысячи лет строения из камня.

В Древней Руси распространение каменного архитектурного строительства началось в XI веке. В следующие столетия этот процесс получил заметное ускорение. Начиная с XIV века, в основе оборонительных сооружений городов на Руси, которыми являлись стены, был именно камень. Первые памятные сооружения имеют связь со временами Киевской Руси. После этого архитектурные памятники стали воздвигать в таких городах, как Новгород, Владимир, Псков и Суздаль.

Приметы праздника

На Михея Тиховея существовали следующие приметы:

- Если задули сильные ветра — в сентябре придется мокнуть под дождем.

- Пришел тихий ветер в садок — жди сухую осень в лесок.

- Подул ветер с севера — урожай ржи будет добрым.

- Если журавли еще не успели улететь, значит следует иметь ввиду, что зима наступит поздно. Если же их уже и след простыл, то морозы грянут в средине осени.

- Михеев день завершает пост и с бабьим летом перекликается.

- Поднятие утреннего тумана вверх столбами — не иначе как к дождю.

- Если в речке ил опустился на дно, погода будет хорошей.

Источник статьи: http://fb.ru/post/religion/2020/8/23/239460

Гербер (Гырон быдтон) — Праздник в честь окончания весенне-полевых работ

Гербер (Гырон быдтон) — Праздник в честь окончания весенне-полевых работ.

Гершыд — Обряд-благодарение в честь окончания сева и обеспечения будущего урожая.

Краткое описание — праздник окончания весенне-полевых работ, время когда завершались все полевые работы с применением плуга (гербер – после плуга; гырон-пахота, быдтон-окончание, гершид – праздник плуга ). Проводился в период инвожо – летнего солнцестояния. Цикл обрядов-благодарений по случаю завершения сева и заклинания будущего урожая.

Обязательным моментом празднеств были моления: индивидуальные (на своей полосе) и общие (всей деревней) с принесением в жертву богам крупных животных – бычка, жеребенка и т. д. Именно в этот период проводились крупные моления типа булда вӧсь (д. Чежесть, Большая Пудга, Кузебаево), дэмен вӧсь (д. Мельниково), на которые собирались 10-12 деревень.

Состояние бытования — в удмуртском лексиконе сегодня более распространен термин «гербер», в советское время укоренился термин «гырон быдтон», который вытеснил устаревший и языческий «гершид». В настоящее время в большинстве своем бытует как праздник-чествование тружеников села и народное гуляние. В традиционном виде Гершыд зафиксирован в Агрызском районе Республики Татарстан.

Риск исчезновения — в связи с христианизацией моления на лугу на данный момент не проводятся либо проводятся в усеченном варианте.

Исключительность, ценность — по словам информаторов, это было самое значительное событие в году. Жертвоприношений раньше было значительно больше, и они были дифференцированы вплоть до того, что ритуальный хлеб в честь различных божеств пекли не в одной печи, не из одной квашни.

Форма бытования — Праздник бытует в восстановленной, усеченной форме в виде народного гуляния и чествования тружеников посевной.

У удмуртов земледельческие праздники можно разделить на весенние и летне-осенние. Зимние не играли значительной роли. Первые связаны с подготовкой к посеву и посевом хлебов, вторые — с ожиданием и сбором урожая, с жертвоприношениями богам с благодарностью за урожай. Кроме того, земледельческие обряды можно разделить на регулярные, канонически проводимые ежегодно и в одно и то же время, и чрезвычайные, проводимые по случаю засухи и т. д. В целом у всех удмуртов, очевидно, было около 10 больших и малых обрядов, относящихся к их земледельческой религии.

Описательные сведения — Обряды, проводимые после весенней пахоты, занимали одно из важных мест в календарном цикле. Существовали разные термины для их обозначения, чаще всего узколокальные. Разными были и сроки проведения. Сложность их выделения в наше время заключается еще и в том, что произошло наслоение христианской терминологии и деталей обрядов на языческую основу. Тем не менее материал позволяет выделить из разнородной информации ряд закономерностей, выстраивающихся в единый комплекс представлений.

Обряды гырон быдтон (кизён быдтон, акашка), гершыд (ю вӧсь. бусы вӧсь) и трочин (куар басьтон, куар вӧсян) нужно рассматривать как разные проявления единого представления о необходимости проведения обрядов-благодарений в честь окончания сева и обеспечения будущего урожая. Все эти праздники проводились в начале инвожо – дней летнего солнцестояния.

Приведем несколько свидетельств в пользу наших рассуждений: «После окончания сева бывает трочин (троица). В этот день отмечают праздник гершыд» (д. Гожня);

«Бусы вӧсь раньше гершыд называли. Проводили после того, как сев заканчивался» (д. Петухово);

«Ю вӧсь проводили всей деревней после окончания сева» (д. Верх. Асаново);

«Через восемь недель после Пасхи проводили куар басьтон. Проводили после весенних работ. Сейчас в этот день в колхозе гырон быдтон проводят» (д. Почешур).

Одним из главных моментов праздника было катание на лошадях (д. Пытцам, Казес, Гожня, Лебедевка, Алганчи-Игра). К этому дню по деревне собирали яйца в специальное лукошко, чалмы и кисеты у молодушек, чтобы самые красивые подарить потом победителям скачек (д. Лебедевка, Пытцам, Баграш-Бигра). Лошадь, пришедшую первой во время скачек, кормили жертвенной кашей (д. Пытцам).

Обязательным моментом празднеств были также моления: индивидуальные (на своей полосе) и общие (всей деревней) с принесением в жертву богам крупных животных – бычка, жеребенка и т. д. Именно в этот период проводились крупные моления типа булда вӧсь (д. Чежесть, Большая Пудга, Кузебаево), дэмен вӧсь (д. Мельниково), на которые собирались 10-12 деревень.

День начинался с того, что каждая семья шла на свою полосу, глава семьи клал в выкопанную деревянной лопаточкой ямку небольшую булочку – мушник, крашеное яйцо (д. Ст. Салья); просто яйцо (д. Баграш-Бигра); корочку хлеба, яичную скорлупу и крашеное яйцо (д. Гожня). Жертва, согласно поверьям, предназначалась Му-Кылчину – Творцу Земли:

«Вить чиньы пыр пазьгем ю-нянь зеч мед потоз,

Выжыысеныз кутскыса йылозяз мед тысялоз!

(Сквозь пять пальцев рассыпанное-посеянное зерно хорошим пусть уродится; с корня начиная, пусть колосится!)» (д. Ст. Салья).

Затем вся деревня собиралась в специально отведенном для молений месте. В большом котле варили жертвенную кашу или суп. Пищу освящали, просили богов умножить урожай и сохранить его от вредителей («ю-нянез нумыр медаз партма») (д. Ст. Салья).

Праздник мог завершиться в один-два дня (д. Алганчи-Игра), мог продолжаться 3-4 дня (д. Баграш-Бигра, Ст. Салья), целую неделю (д. Казаково).

Удалось записать достаточно подробную информацию об обряде гершыд (букв.: суп плуга) в д. Варклет-Бодья Агрызского района Республики Татарстан в июне 1985 года.

Сейчас обряды праздника гершыд начинаются в выходные дни, которые предоставляются колхозникам после весенне-полевых работ. За два дня до молений проводится гершыд юон – пир в честь гершыда. Устраивают застолья, ходят друг к другу в гости. Пожилые поют в эти дни вӧсь гур – напев обряда гостевания в честь календарного праздника.

Все моления начинаются после гершыд юона.

В первый день проводили ю вӧсь вӧсян – моление в честь посевов на озимых. Теперь моление проходит на территории пасеки (как самом чистом, неоскверненном месте). Здесь разжигается костер и варится жертвенная пища.

На второй день куяськон – поминовение умерших. Собираются в специально отведенном для этого месте. Несут с собой 1 – 2 яйца, хлеб, вино. Бросают яйца и хлеб, льют немного кумышки к подножиям священных елей. Закалывают овцу или барана, варят кашу. Перед тем как приступить к общей трапезе, одну-две ложки каши также бросают под ели.

На третий день – моление в честь Инмара, главного бога. Молятся хлебом и маслом. Жертвуют кого-либо из крупных животных (быка, телку). Варят кашу. Кости животного сжигаются.

На четвертый день продолжается моление в честь Инмара. Костер на этот раз разжигается чуть поодаль от первого кострища. Кости животного сжигаются.

На пятый день молятся Му-Кылчину. Жертвенная еда, приготовляемая в этот день, предназначается только для жителей данной деревни. Присутствующим со стороны есть запрещается. Кости жертвенного животного (черного быка, барана) закапываются в землю рядом с кострищем.

На шестой день – йыбырттон – поклонение, самый значительный день моления во всем обрядовом цикле. В этот день жертвуется баран или овца. По очереди освящаются хлеб с маслом, куарнянь – пресные лепешки, мясо: всего понемножку бросают в огонь. Часть освященной пищи кладется на специальное устройство из веток на маленькой елке и называется «вылэ мычон» («вверх возносимое») – это жертвоприношение верхним богам. Жрецы – куриськисьёс – при освящении каждого из видов жертвенной еды произносят про себя куриськоны. Кланяются один или три раза. Вслед за ними поклоны повторяют и все присутствующие. Мясо и бульон распределяют по мискам для каждой семьи мужчины – помощники вӧсяся, женщины в этом не принимают участия. После этого все располагаются семьями и едят. Остатки бульона и мяса не оставляют, несут домой или выливают в костер. Ни в коем случае не разрешается выливать освященную пищу под ноги. После ритуальной трапезы все снова собираются к костру. Часть жертвенной пищи бросают в огонь, остальное ставят на стол для вӧсясей и их помощников. Все остатки сжигаются на костре.

Седьмой день – акташе вӧсяськон – моление акташу, проходящее неподалеку от места моления «йыбырттон». Из каждого дома несут куарнянь и крупу. В жертву приносят барана. Варят кашу. Освящают по очереди все виды пищи. Ставят «вылэ мычон», там же зажигают свечу. Мясо раздают всем присутствующим, завернув его в половину лепешки (куарнянь). После этого делят кашу. Поев, все присутствующие встают на колени двумя полукругами: впереди – мужчины, сзади – женщины. Стоя молятся только те, у кого в семье кто-либо недавно умер («выль кулэмъёссы вань»). Совершив поклоны, многие уходят домой.

Восьмой день – сьӧрлон кулэмъёслы куяськон – поминовение умерших на стороне. Согласно полевым данным, прежде это было поминовение родичей прежней родины.

На этом цикл молений гершыда заканчивается.

Литература: Владыкин -мифологическая картина мира удмуртов. – Ижевск: Удмуртия, 1994.

Источник статьи: http://pandia.ru/text/80/199/24257.php

Календарь Славянских праздников и Языческих обрядов

Календарь славянских праздников и список языческих обрядов

Древние языческие и славянские традиционные праздники, главные памятные даты и обряды, значение которых важно для всего Рода, находились в календаре определенного числа или месяца не просто так. Все праздники славянских народов и традиции тесно связаны с Природой и ее жизненным ритмом. Мудрые предки понимали – невозможно повернуть ее вспять и бессмысленно переписывать старые стили на новые.

В нашем календаре языческих праздников славян мы указываем для вашего удобства даты по новому стилю. Если Вы хотите праздновать их по старому, просто отнимите от указанного числа и месяца тринадцать дней. Мы будем искренне рады тому, что Вы проникнетесь честностью и полезностью, разумностью и благодатью языческих праздников Древней Руси и Предков-славян, их традиций и поможете возродить и передать их своим Потомкам для укрепления силы всего Рода. Для желающих войти в новый ритм с обежной защитой амулетов, заходите в наш каталог — славянские обереги.

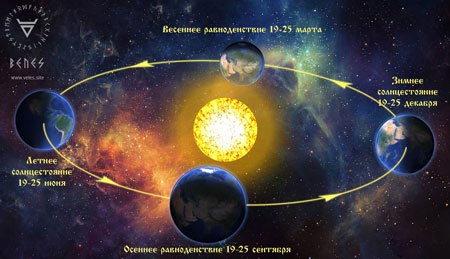

Природный календарь славян основан на четырех главных точках – днях осеннего и весеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния. Они определяются астрологическим расположением Солнца относительно земли: возможно смещение в датах от 19 до 25

| Лето (год) | Зимнее солнцестояние | Весеннее равноденствие | Летнее солнцестояние | Осеннее равноденствие |

| 2016 | 22,23,24 декабря (25 — Коляда) | 19 марта | 21 июня | 25 сентября |

| 2017 | 21,22,23 декабря (24 — Коляда) | 18 марта | 21 июня | 25 сентября |

| 2018 | 20,21,22 декабря (23 — Коляда) | 19 марта | 22 июня | 25 сентября |

| 2019 | 22,23,24 декабря (25 — Коляда) | 21 марта | 21 июня | 23 сентября |

| 2020 | 19,20,21 декабря (22 — Коляда) | 20 марта | 22 июня | 22 сентября |

| 2021 | 20,21,22 декабря (23 — Коляда) | 18 марта | 21 июня | 25 сентября |

| 2022 | 21,22,23 декабря (24 — Коляда) | 19 марта | 21-22 июня | 25 сентября |

Само же годовое Колесо – Коло Сварога состоит из двенадцати лучей-месяцев. Силой Богов и Рода она запущено в непрерывное вращение посолонь и образует КругоВорот ПриРоды.

Саму любовь славян к своей Земле и Круговороту стихий и времен года отражают древние языческие названия каждого месяца. В одном емком слове отражена суть времени и ласковое обращение к ПриРоде, понимание ее трудной КруглоГодичной работы во Благо своих детей.

Вот как называли наши Предки месяцы, в которых справляли главные славянские праздники:

Январь — Просинец, Февраль — Лютень, Март — Березень, Апрель — Цветень, Май — Травень, Июнь — Червень, Июль — Липень, Август — Серпень, Сентябрь — Вересень, Октябрь — Листопад, Ноябрь — Грудень, Декабрь — Студень

Зимние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в декабре

3 декабря День памяти богатыря Святогора

В этот день славянами вспоминается и почитается богатырь-великан Святогор, принесший Руси большую пользу в борьбе с печенегами. Его подвиги описаны наравне с героизмом Ильи Муромца в славянских былинах, жил он на высоких Святых горах, а по преданию его тело захоронено в Гульбище, боярском кургане больших размеров. В такой праздник хорошо рассказать своим Потомкам о великане Святогоре и продлить Память о его наследии, поведать и о Родных Богах славян.

19-25 декабря Карачун

Карачун – второе имя Чернобога, спускающегося на землю в дни зимнего солнцестояния, Коловорота (длится 3 дня в промежутке с 19 по 25 декабря). Карачун является злым подземным духам и имеет при себе слуг в образе медведей – буранов и волков – метелей. Это мороз и холод, укорачивающийся день и беспроглядная ночь. Однако вместе с этим Карачун считается справедливым Богом смерти, не нарушающим земные Порядки просто так. Чтобы защититься от гнева Чернобога достаточно соблюдать Правила и носить славянские амулеты-обереги.

По завершению Карачуна наступает Праздник — Коляда, Солнечное Рождество

Коляда – это молодое Солнце, воплощение начала новогоднего цикла. С этого дня начинались Большие зимние Святки и поворот Солнца на весну. В это время дети и взрослые рядились в сказочных персонажей и зверей и под именем Коляды стувались в избы зажиточных семей. Под задорные песни и пляски они требовали угощений от накрытого стола и желали хозяевам счастья и долголетия. Обидеть колядующих означало навлечь на себя гнев самого Коляды, поэтому накануне Солнечного Рождества начиналась подготовка сладостей и варка кутьи.

31 декабря Щедрый вечер, Щедрец

В этот день Больших зимних Святок, собирались и выходили по улицам играть представления. Собирать угощения, славить и щедрых хозяев и шуточно ругать скупцов. Щедрый, добрый вечер! – кричалось каждому прохожему в приветствие. Отсюда и пошло название этого зимнего славянского праздника со времен языческой веры.

Языческие и славянские праздники в январе

6 января Турицы

Тур – это сын Велеса и Макоши, покровитель пастухов, гусляров и скоморохов, юношей – будущих воинов и кормильцев семей. В этот славянский праздник производился обряд посвящения в мужчины, а также выбирался главный пастух в селенье. Этот праздник закрывает Велесовы Зимние святки и поэтому все спешат погадать последний раз, что же ждет их в будущем, накрывают богатый стол.

8 января Бабьи каши

В этот славянский праздник чествуют повивальных бабок и всех старших женщин Рода. Им преподносятся щедрые дары и славления, а в ответ они обсыпают своих детей и принятых когда-то младенцев зерном с благославлением и пожеланием щедрой Доли и Легкой Судьбы. Символ Рода в славянских оберегах также помогает сохранить связь между поколениями, привить Потомкам уважение к своим Предкам.

12 января День похищений

В этот не славянский праздник, а памятный день Велес похитил супругу Перуна, Додолу или иначе Диву в отместку за отказ на предложение руки и сердца, а позже и Марену, супругу Даждьбога, которая стала женой Кащея и родила ему много дочерей-демониц. Поэтому двенадцатого января остерегаются выпускать девушек гулять одних и работают над усилением личных защит: изготавливают украшения-амулеты, вышивают на женских рубаха обережные орнаменты.

18 января Интра

Это древний языческий праздник славян, в день которого они почитают участника Воинского Триглава Интру. Он, Волх и Перун составляли Свод качеств, необходимых для воина. Интра символизировал Свет и Тьму как борьбу противоположностей и необходимость выбрать верное, порой и жесткое решение. Также Интра, Индрик-зверь является и покровителем колодцев, туч, змей, Навьим Богом, поэтому в такую ночь Ведуны заговаривали на защиту все печные трубы, чтобы темные духи в виде змей не смогли проникнуть в дом.

19 января Водосвет

Можно заметить, что обычаи этого праздника очень напоминают христианский праздник Крещения. Однако христиане заменили название языческого праздника «Водосвет» на «Крещение Господне», а суть и традиции остались прежними хоть это и не христианский праздник и даже католики не отмечают 19 января.

В этот день славяне отмечали языческий праздник Водосвет. Считалось, что собственно в этот день, вода делалась светлой и превращалась в целебную. По традиции в этот день купались в проруби. Если окунуться не было возможности, тогда обливались водой в тёплом месте. После того, как все искупались, собирались гости и желали друг другу здоровья до следующего Водосвета.

Считалось, что такое купание заряжает человека здоровьем на весь год. Славяне верили, что в этот день Солнце, Земля, а также центр Галактики располагаются таким образом, что вода структуируется и открывается канал общения между людьми и центром Галактики, своего рода связь с космосом. Именно поэтому вода и то, что состоит из воды, считалось хорошим проводником. Вода способна «запоминать» как отрицательную, так и положительную информацию. И естественно может либо восстановить человека, либо наоборот разрушить его.

Наши предки верили в целебные свойства воды и понимали, что от качества воды зависит здоровье человека.

21 января Просинец

Этот славянский праздник посвящается славлению Небесной Сварги и возрождению Солнца, смягчению холодов. В древности языческие Ведуны вспоминали и благодарили Крышеня, давшего людям огонь для растопления Великого Льда и пролившего из Небесной Сварги живительную Сурью – воду, которая 21 января делает все источники целебными и омолаживающими.

28 января День угощения домового — Велесичи, Кудесы

В этот день славят детей Велеса – его небесных воинов и благодарят Бога за такую защиту Рода. Также не забывают и про Домового, угощают его самым вкусным в доме и просят не обижаться на что либо, поют ему песни и сказки, стараются задобрить и развлечь. В этот день кудесят все: от духов до людей, поэтому не стоит удивляться происходящим чудесам и подшучиванием Батюшки-Велеса над нами. Если хочется, то можно принести требы под ель или сделанный кумир Родного Бога прямо в лесу.

Языческие и славянские праздники в феврале

2 февраля Громница

В этот зимний славянский праздник можно услышать удивительные единичные раскаты грома – так Перун поздравляет свою супругу Додолю-Маланьицу, Молнию, приглашая и нас славить богиню и просить у нее милости – не сжигать амбары и дворы в гневе, а работать во славу будущего урожая, вызывая дожди. Также в такое время смотрели на погоду и определяли – засушливым будет год или же нет.

15 февраля Сретение

Это древний славянский праздник встречи Весны и Зимы, последних зимних холодов и первых весенних оттепелей. В знак уважения к Солнышку пеклись требные блины, а в полдень сжигали Ерзовку, куклу из соломы, выпуская дух Огня и Солнца на свободу. Любопытно, что все многочисленные, связанные с этим днем приметы довольно точны. Поэтому рекомендуем наблюдать погоду на Сретение и строить планы исходя из предсказанного ПриРодой.

16 февраля Починки

Починки – это важная дата, наступающая сразу же после языческого праздника древних славян Сретения. С этого дня принимались за починку телег, заборов, овинов, амбаров и сельскохозяйственного инвентаря. Готовь телегу зимой – именно с Починок пришла к нам такая мудрая пословица. Также следует не забыть и о Домовом, принести ему угощения и поговорить с ладом да миром для установления контакта и получения поддержки в работе на пользу хозяйства.

18 февраля Троян Зимний, день Стрибожьих внуков», поминовение павших у Троянова Вала

Этот замечательный славянский праздник – день Памяти павших воинов, достойных Сварожьих внуков. В их честь совершались обрядовые реконструкционные бои и приносились щедрые помины, а Потомкам рассказывалось и наглядно показывалось – как много сделали для всего Русского Рода участвовавшие в бою у Троянова Вала воины.

28 февраля Великий Велесов день

Великий Велесов день наши предки праздновали именно 28 февраля, а в високосный год 29 февраля.

Сегодня можно встретить информацию, что день Велеса празднуют 11 февраля, никак при этом не объясняя сей факт и откуда повелось праздновать 11-го. Однако мы же склоняемся строго к 28 или 29 февраля. В этот праздник славили Великого Бога Велеса приносили требы, проводили обряды и игровые забавы, как символ скорого окончания холода, его отступления вместе с Марой.

Весенние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в марте

1 марта День Марены, Вьюницы, Навий день

В этот день славят богиню Зимы и Смерти Марену, владеющую Навьим миром и помогающую людям после жизни дойти до Калинова Моста. По нему можно пройти через черту Яви и Нави, реку Смородину. В ночь перед этим праздником в Яви пробуждались все неусопшие, забытые и незахороненные души умерших. Они могли ходить по дворам, пытаясь получить внимание и даже вселяться в живых. От того в то время люди надевали личины – маски животных, чтобы навьи злые духи не заметили их и не смогли навредить. В последний Навий день принято почитать своих усопших Предков и готовить поминальный стол, приносить требы и воздавать Славу за прожитую жизнь и данных ими Потомков Рода. Угощать своих умерших Родных можно как и на могилах, так и пустив по воде скорлупы от крашеных яиц – если они ушли в другой мир давно и жальника, могилы уже не осталось или она очень далеко.

14 марта Овсень малый

По древнеславянскому обычаю на Малый Овсень приходился Новый Год – начало пробуждения ПриРоды и ее готовность к сельскохозяйственным работам и плодоРодию. Соответственно, март был ранее первым месяцем года, а не третьим. Овсень, появившийся чуть позже на свет и считающийся младшим брат-близнец Коляды. Именно он доносит до людей знания брата и помогает воплотить их в практический опыт. В этот день принято радоваться новому году и строить планы на будущее, начинать новые дела, славить пробуждение ПриРоды.

19-25 марта Комоедицы или Масленица, Великдень

Языческий праздник Масленица – это не просто славянская встреча весны и веселые проводы зимы. Это день весеннего солнцестояния, поворотный момент в календаре и укладе жизни. В православном празднике Масленицы языческая Комоедица сохранилась практически со всеми ее традициями: сжигания чучела зимы – Марены, угощение блинами – Комами и еда их всю неделю. Первые солнечные блины обычно отдавали в качестве треб Медведю, олицетворению Велеса. Их раскладывали на лесных пеньках, а дальше шли жечь обрядовые костры, в которых сжигали ненужное старье и очищали себя и свою семью от ненужного груза. Начинали праздновать Комоедицы за неделю до дня Равноденствия и продолжали веселиться еще неделю после него.

22 марта Сороки или Жаворонки

Этот славянский праздник является продолжением славления весеннего равноденствия, а называется так из-за того, что по обычаю начинают прилетать сорок новых видов птиц с зимовья, в том числе и первые жаворонки. И даже они в этот раз припозднились, то в каждой семье выпекались свои сдобные жаворонки, которые должны были привлекать настоящих. Обычно это доверялось делать детям, которые с удовольствием бежали закликать весну, а после лакомились вкусной выпечкой. В виде жаворонка делались и деревянные обереги для дома. Они привлекали счастье, здоровье и удачу.

25 марта открытие Сварги или Закликание весны

На последнее, третье закликание весны с ржаными ароматными жаворонками, играми и хороводами происходит Открытие Небесной Сварги и на землю сходит Жива. Наконец-то природ проснется, оживет и начнет свой рост в течение рек и сеянцах, молодых побегах и новых ветках деревьев. В этот славянский праздник чувствуется Живое дыхание Богов, благосклонно относящихся к явьим Потомкам.

30 марта Ладодение

В этот мартовский день славили Ладу: богиню любви и красоты, одну из двух небесных Рожаниц, Богородицу. Этот славянский праздник сопровождался хороводами и плясками, а также выпеканием журавликов из пресного теста для домашних семейных оберегов. Светлый день добра и тепла позволял зарядить и украшения для девушек или замужних женщин – серьги, кулоны и браслеты с ладинцами, символизирующими гармонию женской красоты, здоровья и мудрости.

Языческие и славянские праздники в апреле

1 апреля День Домового или его пробуждение

Этот веселый славянский праздник посвящался Домовому – тому самому духу, что оберегал ваш дом, подворье и закрома. Первого апреля он просыпался от зимней спячки, в течение которой он делал только важные дела – охранял ваше имущество, и начинал активную работу по наведению уюта и привлечения достатка в семью. Чтобы он быстрее проснулся и стал бодрее – его угощали молоком и другими вкусностями, начинали шутить и играть с ним и друг с другом – разыгрывать и рассказывать анекдоты, надевать одежду наизнанку, а носки или обувь порознь.

3 апреля Водопол День водяного

Именно в этот день просыпался Водяной и начинался ледоход и разлив рек. Этот славянский праздник посвящался ему: рыбаки несли щедрые дары для Водяного в надежде, что тот наведет порядок в водном царстве и отблагодарит угощающих щедрым уловом, не порвет их сети, пригонит в них крупную рыбу, а также накажет русалкам не трогать их и их близких. Некоторые артели могли принести в дар и целую лошадь, однако чаще всего требы ограничивались молоком, маслом или хлебом с яйцами. Кидая их в холодную весеннюю воду, славяне надеялись – Водяной дух проснется в хорошем и сытом настроении.

14 апреля день Семаргла

В этот славянский праздник Семаргл-Огнебог топит последние снега, превращаясь в пылающего крылатого волка и летая по полям. Именно этот Бог Солнца и Огня охраняет посевы и дает хорошие урожаи и именно он может сжечь дотла все живое. Говорят, что Семаргла выковал из искры сам Сварог на своей священной кузнице. Каждую ночь он стоит на страже Порядка с огненным мечом и только в день осеннего равноденствия приходит к Купальнице, чтобы у них появились дети – Купало и Кострома. Требы Огнебогу приносят, бросая их в костер, обереги с Семарглом также активируют в его пламени с просьбой Бога о защите.

21 апреля Навий день или Поминовение предков

В этот день весенних святок души умерших Предков спускаются к нам, чтобы навестить и услышать про нашу жизнь, радости и печали. Поэтому производится поминовение родственников на могилах и принесение тризны: угощения в память о них. Более старших в Роду поминают, опуская в воду скорлупки от крашеных яиц, чтобы к Русальему дню они были переданы им как дорогая весточка от близких. Также как и первого апреля, в день Марены, в этот славянский праздник выходя на Явью сторону и неусопшие, неупокоенные, неприкаянные, обиженные покойные души. Именно поэтому многие опять наевают личины для защиты себя от них.

22 апреля Лельник Красная горка

В этот удивительный праздник и еще долго после него славили Лелю, богиню весны, молодости и помощницу в получении будущего урожая. На высокий холм, Красную Горку усаживали самую молодую и красивую девушку, приносили ей всяческие дары: молоко, хлеб, сладости и яйца, водили вокруг нее хороводы и радовались пробудившейся после зимы жизни. Раскрашенные, писаные яйца раздавались родным и близким, а также неслись уже покойным Предкам в качестве помина. Такие цветные, расписные яйца вообще являются частью славянской культуры, некоторые из них следовало приберечь для последующих один за одним других весенних праздников пробуждения ПриРоды и славления Ярилы, Живы, Даждьбога.

23 апреля Ярило вешний

В этот славянский праздник выходят на улицу встречать и благодарить покровителя пастухов и защитника от хищников домашнего скота Ярилу-весеннее Солнышко. С этого периода начинаются первые весенние свадьбы и производится символическое оплодотворение – Отмыкание Ярилой Земли и выпускание первой росы, которая считалась сильной и использовалась при обрядовых катаниях мужчин по земле для увеличения их здоровья и богатырской воли. Ярилина роса бережно собиралась и использовалась впрок как живая вода для лечения многих недугов.

30 апреля Родоница

В этот последний день апреля и Красной Горки заканчиваются весенние холода и люди идут поминать предков, принося им стандартные требы: кутью, блины, овсяный кисель и писаные яйца. Также в этот день устраиваются соревнования: катание с горы писаных яиц. Побеждает тот участник, чье яйцо укатится дальше всех и не разобьется. Такая выкатка земли яйцами символизирует ее будущее плодоРодие. К полночи все празднующие готовят зачин и собирают огромный большой костер на той же горе для празднования Живина дня.

Языческие и славянские праздники в мае

1 мая Живин день

Сразу в полночь первого мая начинается славянский весенний праздник в честь Живы: богини весны, плодородия, рождения жизни. Дочь Лады и супруга Даждьбога, Живена дает жизнь всему живому и наполняет этой созидательной силой весь Род. При зажженном костре в ее честь женщины и девушки, которым покровительствует богиня, берут в руки метлы и совершают обрядовую пляску-уборку от нечисти, прыгают через ЖивоТворящий Огонь, очищаясь от зимнего навьего сна и морока. Жива – это движение природы, первые побеги, первые ручейки, первые цветы и первая любовь.

6 мая День Даждьбога — Овсень большой

В этот день славят Даждьбога, ПраРодителя славян, Бога Плодородия и супруга Живы. Именно в этот день он отрекся от Марены и сделал выбор в пользу дочери Лады, тем самым – став вместе с Живой на защиту ПриРоды и ее Плодов. Шестого мая люди выходят в поле и производят первые ритуальные засевы, выводят скот на свежие поля, а также начинают строительство новых домов, ну и конечно же – приносят щедрые требы дедушке Даждьбогу и радуются жаркому солнышку как символу настоящей весны и будущего обильного урожая.

10 мая Вешнее Макошье

Это день почитания Мать-сырой-Земли и ее покровителей – Макоши и Велеса. В этот день запрещалось ранить землю: копать, боронить или просто втыкать в нее острые предметы – ведь она просыпается после зимнего навьего сна и наполняется живительными соками. Все ведуны и просто чтящие ПриРоду братья-славяне выходили в этот день со щедрыми дарами на поля и выливали Матушке Земле полные чарки, славя ее и прося хорошего урожая, ложились на нее и слушали ее ласковый родительский шепот с советами и наставлениями.

22 мая Ярило мокрый Троян, Трибогов день

В этот день происходит прощание с Ярилой – весенним Солнцем и славятся три летних Бога Сварожьего Триглава, сильных в Прави, Нави и Яви: Сварога, Перуна и Велеса. Считается, что Троян собрал в себе силу каждого из них и ежедневно стоит на страже ПриРоды от нападения Чернобога. На Трояна производили посвящение мальчиков в воины, поминали предков и делали обереги от душ неприкаянных покойников, в том числе и опахивали целые деревни защитным, обережным кругом от злых навьих сил, а женщин и девушек очищали от морока перед свадебными обрядами и деторождением.

31 мая Праздник кукушки или Кумление

Этот очень интересный славянский праздник подразумевает то, что все мы братья и сестры одного Рода. Поэтому желающим покумиться – сродниться, не имея прямого кровного родства, в последний день весны предоставляется такая возможность. Также можно попросить желаемого у Живы – просто расскажите свои надежды и мечты кукушке, она донесет их до Богини и прокует ей о вас. Также в этот древний языческий прадник славяне обменивались подарками-оберегами с дорогими и близкими им по духу людьми.

Летние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в июне

1 июня Духов день или начало Русальей недели

Духов день начинается с первого дня лета и продолжается всю неделю, называемую Русальей. С этого дня Марена выпускает погостить умерших предков в Явь, а их Потомки приглашают их в свои дома, раскладывая по углам березовые ветки, символизирующие Родовые связи. Однако вместе с ними активируются и не упокоенные, самоубивщиеся и утопившиеся люди. Чаще всего это женщины и Русалки. Вода в это время наиболее активно принимает и проводит энергию Прави, Силави и Яви. С помощью нее можно выздороветь, навести порчу или же что-то узнать. В качестве треб на берега рек приносили одежду и рушники для русальих детей, а чтобы духи не смогли проникнуть в тело, носили обереги с Одолень-травой.

19-25 июня Купало

Это главный летний языческий праздник у славян – День Солнцестояния, Коловорота. В этот день совершаются многие обряды – ведь сила такого периода очень большая. Собранные на Купало травы имеют большую ценность. Ярый огонь костра очищает людей, а вода смывает с них все горести и болезни. Пир, игры да хороводы с обрядами продолжаются с зари до зари. Это славянский веселый и жизнерадостный праздник, символом которого на весь год остаются обереги с Одолень-травой, Цветком Папоротника и Коло Года.

23 июня Аграфена Купальница

Этот языческий древнеславянский праздник открывал купальный сезон. В каждом доме начинали заготавливаться целебные банные веники и проводилась ритуальная топка бань для чистки родных – пропаривания, и последующей зарядки – восстановления здоровья при окунании в открытые водоемы. В день Аграфены Купальницы, как и на других святках, девушки всех возрастов ходили со славлениями и прошениями преподнести подарки: славянскую верхнюю одежду, рубахи с вышивкой, украшения из серебра с обережной символикой.

Языческие и славянские праздники в июле

12 июля День Снопа Велеса

С Велесового дня начинает прибывать жара и производится покос сена скоту, завязываются вбирающие в себя плодорородный дух полей первые снопы. Поэтому и приносятся требы и славления Велесу, как покровителю земледелия и скотоводства. Также в этот день величали и Алатырь, а Велеса просили пододвинуть его на время и дать душам своих предков пройти в Навь и обрести там свой покой. Чиры Велеса в этот славянский летний праздник наносились на его кумиры, а также личные и домашние амулеты-обереги. Также в этот день приносятся требы в Священном Огне.

Языческие и славянские праздники в августе

2 августа Перунов день

Этот древне языческий славянский праздник посвящался чествованию и славлению Вышнего Бога огня и грома, Перуна. В такую дату все мужчины освящали свое оружие, чтобы оно служило верой и правдой хозяину, было вострым, а также вызывали дождь после длительной засухи для спасения полей и урожай. Перуну приносились жертвы и просто щедрые требы к алтарю с кумиром и чиром: выпечка, хлеб, квас. Надетая с благословлением Бога секира Перуна или другой славянский талисман охраняли владельца на чужбине и в трудных ситуациях.

15 августа Спожинки

Спожинки, пожинки или обжимки – это языческий праздник древних славян со славлением Велеса и срезанием последних урожайных снопов зерна. В каждом поле оставляли последний пучок пшеницы и завязывали его в виде бороды Велеса, в знак уважения и понимания всего того подаренного им великого дара земледелия. Также в это время начинали освящать на Великом Огне собранные мед, яблоки и зерно, приносить их в требу вместе с хлебом и кашей Родным Богам.

21 августа День Стрибога

Это славянский праздник в честь Стрибога, повелителя ветра и управляющего смерчами и стихийными бедствиями Бога. В этот день приносят требы для заверения своего уважения: лоскутки, зерно или хлеб и просят снисхождения – хорошего урожая в следующем году и целых крыш над головой. Стрибог является родным братом Перуна и держит в своем кулаке семьдесят семь ветров, живя на острове-Буяне. Именно поэтому предки верят – он может донести просьбу или желание Родным Богам и наказать обидчиков, где бы они не находились.

Осенние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в сентябре

2 сентября День памяти князя Олега

Князь Русский Олег сделал много для своего народа: заключил договор с Византией и наладил торговые пути с беспошлинным сбытом, объединил разрозненные славянские Роды в Единый – Киевскую Русь, дал достойное воспитание сыну Рюрика Игорю, и прибил свой щит как символ победы на ворота Царьграда. Вещий Олег погиб по вине своего коня, как и предсказывали это мудрые Жрецы. Как бы он не старался изменить ход судьбы, это было невозможно.

8 сентября Род и Роженица

Этот славянский праздник посвящен семьи и его благополучию. В такой светлые день Славят Рожаниц: Лелю и Ладу и весь произведенный ими Род. После принесения треб Родным Богиням начинаются обрядовые игры и ритуальные похороны мух, символизирующих скорое оцепенение всех насекомых и впадание в спячку до весны. Кроме пира на весь дом, близкие люди обменивались подарками и оберегами со славянскими символами: Ладинцем, Рожаницей, Родом и Родимычем, а также торжественно вешали и ставили лики и кумиры Богов на Алтарь.

14 сентября Первые Осенины, День Огненного Волха

В этот день земледельцы начинали праздновать Первые Осенины – день Урожая и благодарить матушку Землю за него. Также стоит вспомнить и чествование Огненного Волха – сына Индрика-зверя и Матери Земли, мужа Лели, любовь которых выдержала все преграды и обстоятельства, а мудрый, храбрый и чистый образ Волха четко отражен славянскими сказками в главном герое Финисте Ясном Соколе.

21 сентября День Сварога

В этот сентябрьский день славяне отмечали праздник Сварога и славили его за то, что он снизошел и научил людей ремеслам вместе с Велесом, подарил священный Топор и Кузницу. Тем самым Род Русский мог выжить и заняться делом осенней и зимней порой. В этот день принято резать откормленных за лето кур, и первую из подворья отдать Сварогу в качестве треб. Осенние смотрины и свадьбы также начинались с этого дня, а братины собирали в избах девушек огромное количество молодых парней. В этот день также происходило закрытие Сварги и уход в нее до весны богини Живы.

22 сентября Праздник Лады

Лада, как Богородица и подательница семейного благополучия, покровительница всего живого, заслужила у славян праздник во славу себя. В это время ее благодарили за снятый урожай и достаток, а также за посланную вторую половинку и создание новой семьи, играли свадьбы с обрядовыми обручальными кольцами, а также дарили своим выросшим дочерям обережные украшения с Ладинцами как талисман для красоты и гармонизации женской судьбы.

19-25 сентября Радогощь, Таусень, Овсень или Осеннее Равноденствие (Новолетие)

В этот день подводились итоги и считался убранный урожай и сделанные запасы. Люди славили главного Бога Рода и Рожаниц и приносили им щедрые требы в благодарность за покровительство и помощь. На некоторых территориальных областях славяне начинали праздновать Осеннее равноденствие с закрытия Сварги, Праздника Небесного Кузнеца или Богача и все это время вели щедрые пиры.

Языческие и славянские праздники в октябре

14 октября Покров, с введением христианства этот праздник отмечался в честь пресвятой Богородицы и ее чудесного плата.

В народной традиции в этот день отмечалась встреча Осени с Зимой, и корнями этот праздник уходит очень глубоко. Само название народные верования связывали с первым инеем, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов, хотя точного названия праздника не сохранилось. День Покрова совпадал с полным окончанием полевых работ и серьезной подготовкой к зиме.

30 октября День богини Макоши

В осенний день славили Макошь, ту – что прядет человеческие судьбы, покровительствует семьям и детям в ней, дает счастливый яркий очаг и помогает научиться женским ремеслам: ткачеству, прядению, шитью, вышиванию. Ей приносились требы под кумиры на Алтаре или же на поля и в реки: сладкие булочки, монетки и пшеница как символ зажиточности. Также в этот день активировались заранее вышитые обереги для дома, чиры и славянские амулеты-украшения.

Языческие и славянские праздники в ноябре

25 ноября День Марены

В последние дни осени Марена окончательно выгоняет Ярилу и накрывает Явь своим покрывалом холода, снега и льда. Этот языческий праздник славян не содержи в себе радости. Люди примиряются с фактом и в зачине кладут скромные требы Богине, однако все равно стараются показать Маре свое бесстрашие и готовность выжить даже самой лютой зимой. Также в эту дату внимательно относятся к духам умерших Предков, их шепоту в последних оставшихся листьях и стараются принести помин, задобрить навьи Силы.

Источник статьи: http://veles.site/news/kalendar-slavyanskih-prazdnikov-i-yazycheskih-obryadov