- Успение Пресвятой Богородицы. История праздника

- Духовный смысл и истинное значение праздника.

- История праздника.

- Успение Пресвятой Богородицы: коротко о празднике

- Событие праздника Успение Богородицы:

- Суть праздника Успение Богородицы:

- Фильм «Успение Пресвятой Богородицы»

- Тропарь Успению Пресвятой Богородицы:

- Икона праздника Успение Богородицы:

- 3 факта о празднике:

- Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы. История праздника

Духовный смысл и истинное значение праздника.

Многим людям может показаться абсурдным празднование дня успения, т.е. смерти Матери Божией, ведь для большинства из нас смерть ассоциируется лишь с сердечной болью и тоской, скорбью и потерей того, чей жизненный путь навсегда завершился.

Еще издревле любому простому человеку казалось, что явление смерти выступает самой непостижимой и величайшей из всех существующих загадок бытия. Смерть во все времена вызывала трепет и страх у людей, полную их растерянность, панику и недоумение.

Однако, глубоко верующие православные христиане знают и неистово верят в то, что все сущее при Божественном мироздании обрело непоколебимую и надежную жизненную основу на веки вечные. Не смерти нужно бояться людям, а образа того и поступков тех, какими их земное существование будет наполнено.

Благодаря вере такой каждый христианин воспринимает явление смерти не как полное завершение жизни человека, а лишь как тяжелое, но необходимое для вечного и подлинного существования, испытание. В связи с этим Успение Богородицы вызывает радость у православных, ведь через смерть она получила возможность снова быть с Сыном Своим.

Атеист может всю свою земную жизнь прожить под гнетом страшного ожидания собственной смерти в качестве полного самораспада, а православный верующий же, даже готовясь к смерти, — готовиться лишь к новой жизни.

Однако, не стоит считать, что христиане причисляют смерть к благим и радостным явлениям. Она, конечно же, является прямым нарушением и искажением первоначально установленного в человеческом мироздании порядка, утрата которого происходит по причине грехопадения человека, его непослушания воли Божественной и нарушения Закона Божьего.

Согласно догматическому учению Православной Церкви, Бог не желал смерти людям, они самостоятельно обрекли себя на нее по причине духовной слабости своей и неукротимой плоти. Но даже в данном случае Спаситель наш проявил к человеку несказанную милость и благодать, Он смерть земную превратил в путь к вечному совместному пребыванию человека со Своим Создателем.

История праздника.

В IV веке византийский император Маврикий в честь победы (15 августа 595 г.) своей над персами приурочил к этому дню празднование Успения Пресвятой Богородицы, определив этот день и это событие одним из самых главных общецерковных праздников.

Однако, первостепенно в различных местах сей праздник совершался в разное время: кое-где празднование Святого Успения происходило в январе месяце, а где-то – и в августе. К примеру, в VII веке в Римской Церкви на Западе было принято праздновать 18 января «кончину девы Марии», и при этом 14 число августа месяца определяли днем «взятия Её на небеса Божьи».

Лишь в VII-IX вв. праздник Успения Богородицы стал совершаться 15 августа в большинстве западных и восточных Церквей. Целью этого праздника было не что иное, как прославление и сохранность памяти о Богоматери, и о Ее воссоединении с Сыном Своим через успение.

Стихиры на Успение Богородицы появились в V веке, они были написаны патриархом Константинопольским. Затем в VIII веке появились два канона, посвященные этому празднику, созданные святыми Иоанном Дамаскиным и Космою Маиумским.

Из истории жизни и смерти Пресвятой Богородицы.

Согласно Священному Писанию, Матерь Божия после смерти и Воскресения Спасителя всеобщего вплоть до Великого гонения на христиан находилась в Иерусалиме. Затем Она в сопровождении Иоанна Богослова переместилась в Эфес. Часто посещала Она праведного Лазаря, живущего на Кипре, и Гору Афонскую, которую в дальнейшем благословила как Удел для проповеди слова евангельского.

Незадолго до смерти своей Матерь Божия снова прибыла в ранее покинутый Ею Иерусалим. Здесь Она постоянно пребывала в молитве и наиболее часто посещала места, связанные с самыми важными жизненными событиями Сына Ее Божественного.

В один из дней Ее пребывания на Елеоне предстал пред ней Архангел Гавриил. Он известил Ее о том, что через три дня настанет Ее кончина, и Она покинет землю, воздавшись на небеса к Сыну Своему. Пресвятая Богородица поделилась произошедшим с апостолом Иоанном, который спешно оповестил о предстоящей кончине Матери Божией брата Господня, апостола Иакова. Он, в свою очередь, — всю Иерусалимскую Церковь, впоследствии сохранившую предание об Успении Богородицы.

Перед кончиной Своей Матерь Божия все скромное имущество завещала вдовицам — прислужницам Своим. Велела им после смерти захоронить Себя рядом со Своими праведными родителями в Гефсимании.

В день Успения Пресвятой Богородицы в Иерусалиме собрались для прощания с Ней практически все апостолы, странствующие по миру с проповедью о Слове Божием. Ее уход сопровождал свет несказанный, при появлении котором, Сам Христос предстал пред Нею в окружении многочисленных ангелов. Богородица обратилась к Нему с молитвой и сердечной просьбой о благословении всех тех, кто чтит Ее память. Она также призвала в молитве Сына

Три дня и три ночи пребывали у гроба Богородицы апостолы, воспевая псалмы. И лишь на третьи сутки к ним пришло совершенное и полное утешение от Великого образа Божией Матери и слов Ее, призывающих всех возрадоваться, ибо отныне Она будет со всеми и во все дни. После Воскресения и утешительного изречения тело Матери Божией покинуло землю, и было восхищено на небеса.

Источник статьи: http://uspenie23.ru/uspenie-presvyatoy-bogoroditsyi-istoriya-prazdnika/

Успение Пресвятой Богородицы: коротко о празднике

В нашей рубрике «Коротко о празднике» мы рассказываем о двунадесятых и великих праздниках Православной Церкви.

Дата праздника: 28 августа

Слово «успение», однокоренное со словом «усопший», означает «сон». Так в Церкви называют день кончины Пресвятой Богородицы.

Событие праздника Успение Богородицы:

Священное Писание ничего не говорит нам о жизни Пресвятой Богородицы после Воскресения Христова. Поэтому об Успении Богородицы мы знаем из двух латинских трактатов V века и из послания псевдо-Дионисия Ареопагита. Церковь верует, что эти источники сохраняют основу того Предания, которое жило в ранней Церкви.

Все годы после Распятия, Воскресения и Вознесения Иисуса Христа Пресвятая Дева провела большей частью в Иерусалиме, проповедуя Господа наравне с апостолами. Но вот настало время Ее земной кончины.

Однажды во время молитвы Дева Мария увидела Архангела Гавриила, некогда возвестившего Ей великую радость — что Ей суждено стать Матерью Спасителя мира. На сей раз известие было другое: через три дня душа Ее оставит тело. Но Богородица очень обрадовалась. Ведь Ее ожидала встреча с Тем, Кого Она любила гораздо больше, чем жизнь.

Три дня спустя в доме апостола Иоанна, где жила Мария, собрались и другие апостолы: Господь чудесным образом устроил так, что все они вернулись к этому дню из дальних странствий, где проповедовали Христа. Не было только Фомы.

Апостолы стали свидетелями блаженной кончины Святой Девы. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы принять душу Своей Пречистой Матери и возвести Ее в рай.

Тело же Ее апостолы решили похоронить в Гефсимании, где находился Гроб Господень и где погребены были родители Девы Марии и Ее нареченный супруг, праведный Иосиф. Сопровождая гроб, апостолы и другие жители Иерусалима несли светильники и пели псалмы. Иудейский священник Афоний, которого раздражало почитание Иисусовой Матери, толкнул гроб, желая перевернуть его, — и тут же лишился кистей обеих рук: их отсек ангел, невидимо стоявший рядом. «Теперь ты видишь, что Христос истинный Бог», — сказал Афонию апостол Петр. Тот сразу покаялся — и руки срослись.

На третий день к гробнице Божией Матери прибыл апостол Фома. Вход в пещеру открыли, но тела Богоматери там не было! В тот же день, собравшись на общую трапезу, апостолы увидели Пресвятую Деву, шедшую по воздуху со множеством ангелов. Она обратилась к ним со словами: «Радуйтесь! Теперь Я всегда с вами».

Суть праздника Успение Богородицы:

Название праздника — Успение — отражает христианское отношение к смерти. Смерть — не конец нашего существования, а сон: усопший на время оставляет мир, чтобы после всеобщего воскресения снова вернуться к жизни. В Евангелии повествуется о нескольких случаях, когда Христос воскресил умерших, и смерть Он называл при этом именно успением. Не умерла, но спит, — сказал Спаситель об умершей дочери начальника синагоги Иаира (Мф 9:24). И о Лазаре, который заболел и умер: Лазарь, друг наш уснул; но Я иду разбудить его (Ин 11:11). В дни Пасхи в храме звучит песнопение: «Плотию уснув, яко мертв…» — и здесь сну уподоблена смерть Самого Христа.

Вот и праздник Успения Богородицы в народе называют «малой Пасхой». Как Христос в третий день пробудился от смертного сна и воскрес телесно, так и Успение Богородицы оказалось всего лишь кратковременным сном. Христос воззвал Ее от смерти к вечной жизни, и в третий день апостолы убедились, что Она не просто жива: теперь она пребывает с нами всегда и везде, утешая и поддерживая нас на пути ко Христу.

На примере Богородицы мы убеждаемся: Воскресение Христово действительно стало победой над смертью для всех, кто пребывает в общении с Ним и старается следовать Его заповедям.

Фильм «Успение Пресвятой Богородицы»

Почему в христианском мире Успение Пресвятой Богородицы, то есть день Ее смерти, принято отмечать, как великий церковный праздник? Понять духовный смысл одного из важнейших событий церковного года поможет митрополит Иларион (Алфеев). В своем авторском фильме владыка расскажет о том, как принято праздновать Успение в Иерусалиме, на греческом острове Тинос и в испанском городе Эльче. Чем отличается православное Успение от католического праздника Взятия Девы Марии на небо? И почему испанцы считают этот день едва ли не самым важным в году? Фильм митрополита Илариона (Алфеева), студия «НЕОФИТ».

Тропарь Успению Пресвятой Богородицы:

Тропарь, глас 1:

В рождестве девство сохранила eси, во успении мира не оставила eси, Богородице, преставилася eси к животу, Мати сущи Живота,

и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Перевод Ольги Седаковой:

Рождая, сохранила Ты девственность.

Почив, не оставила Ты мира, Богородица:

Ибо перешла к жизни

Ты, истинная Матерь Жизни,

И твоим ходатайством избавляешь

От смерти души наши.

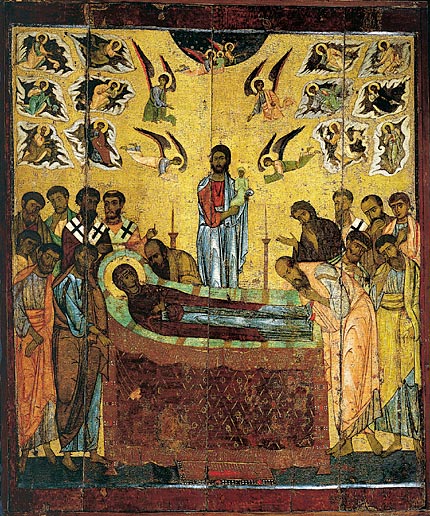

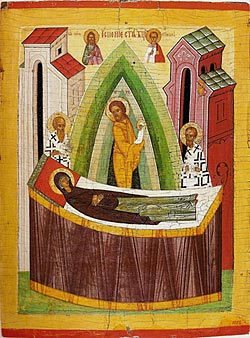

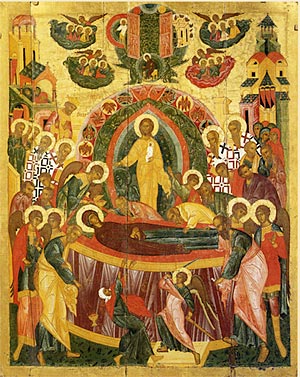

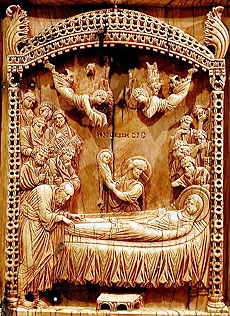

Икона праздника Успение Богородицы:

Богородица на престоле славы возносится в горний Иерусалим.

Овальный нимб и чины ангелов вокруг Христа — символы славы Божией.

Святители Дионисий Ареопагит, Косма Маиумский и Иоанн Дамаскин — творцы посвященных празднику Успения богослужебных текстов.

Младенец на руках у Христа — душа Богородицы

Люди вокруг одра Богородицы — апостолы и плачущие иерусалимские женщины.

Богородица лежит на одре, покрытом тканью багряного цвета. Багрянец — традиционный атрибут власти, в данном случае указывает на царское достоинство Пресвятой Девы.

Иудейский священник Афония, попытавшийся опрокинуть гроб Пресвятой Богородицы во время шествия в Гефсиманию и наказанный ангелом.

3 факта о празднике:

-1-

Успение Пресвятой Богородицы — последний двунадесятый праздник церковного года. Церковное новолетие празднуется 14 сентября (по старому стилю — 1 сентября), так что первым праздником года оказывается Рождество Богородицы, а последним — Ее Успение. Получается, весь год выстраивается в соответствии с событиями жизни Божией Матери.

-2-

Празднику Успения предшествует Успенский пост — самый короткий (всего две недели), но по строгости сопоставимый с Великим постом. Установился он около X века и изначально был частью «компенсаторного» летнего поста для тех, кто по каким-то уважительным причинам не смог выдержать Великий пост (например, находился в длительном плавании).

-3-

В связи с особым почитанием Богородицы бóльшая часть храмов в России начиная с XII–XIII веков освящалась в честь праздника Успения. Первый Успенский собор был построен во Владимире в 1158–1160 годах: князь Андрей Боголюбский возвел его как главный кафедральный собор Руси. В 1326 году был заложен Успенский собор Московского Кремля, ставший усыпальницей Московских Патриархов; как раз в это время из Владимира в Москву переместился митрополит. До XX века московский Успенский собор (перестроенный в 1470-х гг. Аристотелем Фиораванти) оставался главным кафедральным храмом России. В других городах Успенские церкви и соборы возводились в основном по подобию московского.

Источник статьи: http://foma.ru/korotko-o-prazdnike-uspenie.html

Успение Пресвятой Богородицы

Событие праздника и его эортологическая динамика

В Евангелии ничего не сказано о земной жизни Богоматери после Вознесения Спасителя. Сведения о Ее последних днях сохранило церковное предание, в частности такие пространные апокрифические сказания, как «Слово Иоанна Богослова на Успение Богородицы», «Слово Иоанна, архиепископа Солунского», а также древнейшее праздничное слово на Успение Иерусалимского патриарха Модеста († 632), слова преподобного Андрея Критского, Константинопольского патриарха Германа и три слова преподобного Иоанна Дамаскина. Все эти источники датируются VIII веком.

|

| Успение Богоматери. Икона. Начало XIII в., Новгород. Государственная Третьяковская галерея, Москва |

Однако существуют и более ранние свидетельства. Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. В I веке об Ее Успении писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо сохранилось в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский.

Если суммировать все имеющиеся сведения, информативность и достоверность которых неодинакова, можно сказать, что ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией уже распространилась по земле и многих завистливых и гордых людей вооружила против Нее, чем были вызваны покушения на Ее жизнь. Но Бог хранил Ее от врагов. Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила к святому Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать посещать Ей святое место и выпросили у первосвященников стражу для охраны Гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться пред ним.

В одно из таких посещений пред Нею предстал архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в жизнь вечно блаженную. В залог архангел вручил Ей пальмовую ветвь. С небесной вестью возвратилась Божия Матерь в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сепфорой, Евигеей и Зоилой).

Затем Она вызвала праведного Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, которым возвестила о Своем скором Успении. Пресвятая Дева молилась также, чтобы Господь послал к Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил его из Ефеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала Матерь Божия. После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и Иоанн услышал голос с небес, заключавший Ее молитву словом «Аминь». Божия Матерь заметила, что этот голос означает скорое прибытие апостолов и небесных сил бесплотных. Апостолы, число которых и исчислить нельзя, слетелись, подобно орлам, чтобы послужить Матери Божией. Увидев друг друга, апостолы радовались, но в недоумении взаимно вопрошали: для чего Господь собрал их в одно место?

Святой Иоанн Богослов, с радостными слезами приветствуя их, сказал, что для Божией Матери настало время отойти ко Господу.

Войдя к Матери Божией, они увидели Ее благолепно сидящей на ложе, исполненной духовного веселья. Во время беседы также чудесным образом предстал и апостол Павел с учениками своими: Дионисием Ареопагитом, Иерофеем, Тимофеем и другими из числа 70 апостолов. Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Пречистой Девы Марии и благолепнее устроили погребение Матери Господней.

Настал 3-й час, когда должно было совершиться Успение Божией Матери. Пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Богородица. Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия Своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно заблистал неизреченный свет Божественной Славы, пред которым померкли пылавшие свечи. Видевшие это ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъяснимого света, и сошел Сам Царь Славы – Христос, окруженный множеством ангелов, архангелов и других небесных сил с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.

Тогда раздалось радостное ангельское пение. Сопровождая чистую душу Богоневесты как Царицы Небесной, с благоговейным страхом ангелы взывали: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах! Се Царица, Богоотроковица, прииде, возьмите врата, и Сию премирно подъимите Присносущую Матерь Света; Тоя бо ради всеродное человеком спасение бысть. На Нюже взирати не можем и Той достойную честь воздати немощно» (стихира праздника на Господи, воззвах). Небесные врата возвысились, встретив душу Пресвятой Богородицы, херувимы и серафимы с радостью прославили Ее. Благодатное лицо Богоматери сияло славой Божественного девства, а от тела разливалось благоухание.

Благоговейно и со страхом лобызая пречистое тело, апостолы освящались от него и исполнялись благодати и духовной радости. Для большего прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла больных, с верою и любовью прикасавшихся к священному одру.

Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы приступили к погребению. Петр, Павел, Иаков с другими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах одр, на котором возлежало тело Приснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впереди с райской светозарной ветвью, а прочие святые и множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Это торжественное шествие началось от Сиона и следовало через весь Иерусалим в Гефсиманию.

Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычайным величием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, донесли о том первосвященникам и книжникам. Пылая завистью и мщением ко всему, что напоминало им Христа, они послали своих слуг, чтобы те разогнали сопровождавших и самое тело Матери Божией сожгли. Возбужденный народ и воины с яростью устремились на христиан, но облачный венец, сопровождавший по воздуху шествие, опустился к земле и как бы стеною оградил его. Преследователи слышали шаги и пение, но никого из провожавших не видели. Многие из злоумышлявших были поражены слепотой.

Иудейский священник Авфония из зависти и ненависти к Матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр, на котором возлежало тело Пресвятой Девы. Но ангел Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись к одру. Видя такое чудо, Авфония раскаялся и с верою исповедал величие Матери Божией. Он получил исцеление и примкнул к сонму сопровождавших тело Богоматери, став ревностным последователем Христа.

Когда шествие достигло Гефсимании, там с плачем и рыданием началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли положить его во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Три дня они не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения.

Вечером, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни». Это чрезвычайно обрадовало апостолов и всех бывших с ними. Они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя («часть Господа»), и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Так было положено начало чину возношения панагии – обычаю возношения части хлеба в честь Матери Божией, который и доныне соблюдается в монастырях.

|

| Успение Богоматери. Икона. XV в., Новгород. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург |

Вопрос о дате Успения Божией Матери вызывает споры: Евсевий Кесарийский называет 48 год по Р.Х., Епифаний – 58-й, Мелитон Сардский – 55-й, Никифор Каллист – 44-й, есть и иные мнения [1] .

Доподлинно неизвестно и в каком возрасте почила Богородица. Можно рассуждать так. При Ее погребении присутствовал святой Дионисий Ареопагит. Он обращен в веру апостолом Павлом в 52 году, три года путешествовал с ним, был в Иерусалиме у Божией Матери, затем жил в Афинах, где принял епископство. Следовательно, прибыть на погребение Пречистой он мог не ранее 57 года. Считается, что Рождество Христово последовало на 15-м году жизни Марии. А значит, к моменту Успения Ей было 72 года.

Если исходить из вышесказанного, становится очевидным, что и праздник в честь Успения Богородицы не мог возникнуть рано.

Церковь гораздо ранее пришла к мысли о праздновании дня смерти мучеников, чем Успения. Показательно, что в Сирском месяцеслове III–IV веков, в котором каждый день года имеет память какого-либо святого, не содержится ни одного Богородичного праздника. Причина такого явления понятна: мученики страдали и умирали на глазах всех, и дни кончины были запечатлены в сердцах христиан. Что касается Богоматери, нужно было позднейшее богословское углубление в догмат воплощения и посягательство ересей на Ее достоинство, имевшее место только в V веке, чтобы обратить благоговейное внимание христиан на личность Богородицы.

Богородичные праздники, или, точнее, один такой праздник, впоследствии распавшийся на несколько, возникли, должно быть, в связи с Рождеством Христовым (или Богоявлением, ранее совпадавшим и даже отождествлявшимся с Рождеством Христовым). Поэтому нынешний Собор Пресвятой Богородицы 26 декабря является эортологическим прототипом Богородичных праздников.

Так, и у несториан праздник Пресвятой Марии расположен в календаре тотчас по Рождестве Христовом. В коптском календаре VII века на 16 января (вскоре после отдания Богоявления) попадает рождение Госпожи Марии, а в месяцеслове IX столетия 16 января маркируется как «смерть и воскресение Богородицы».

Согласно древнеармянскому Лекционарию, «день Марии Богородицы» празднуется 15 августа (ср. документы VII Вселенского Собора 787 года, которые фиксируют, что Успение празднуется 15 августа).

В целом ряде богослужебных памятников для Успения установлена чрезвычайно широкая хронологическая амплитуда – между январем и августом. В древнеримском псевдо-иеронимовом Мартирологе (VII в.) 18 января показано как depositio (кончина) Beatae Mariae, a 14 августа – как assumptio (взятие на небо). Подобное разделение знаменательно. Оно демонстрирует, как уже тогдашняя Церковь смотрела на кончину Богоматери: не отрицая телесной смерти Богоматери, она верила, что за этой кончиной последовало воскресение, хотя, по-видимому, думала, что оно произошло не так скоро, как предполагает позднейшее предание.

В более позднем римском календаре (VIII в.) положен уже один праздник – Успение, 15 августа (ср. также Сакраментарий папы Геласия в редакции VII столетия). При этом Галльская Церковь, по свидетельству Григория Турского († 594), праздновала Успение в январе (см. Готико-Галликанский и Люксовиенский миссалы VII–VIII вв.).

В Греческой Церкви достоверные cведения об анализируемом празднике фиксируются только с конца VI столетия. Никифор Каллист утверждает, что празднование Успения установил император Маврикий (592–602). Однако многочисленные факты заставляют усомниться в такой поздней датировке. В Константинополе было множество храмов в честь Пресвятой Богородицы, построенных Константином Великим, Пульхерией, что не может не свидетельствовать о празднике в честь Нее.

По всей вероятности, еще до Маврикия Успение в столице Византии было местным и необязательным праздником. Император, в благодарность за победу, одержанную над персами 15 августа, сделал это празднование общецерковным (см. свидетельства Стишного пролога). Данная версия приобретает доказательную силу, если вспомнить эортологическую историю Сретения.

И на Западе праздник Успения в это древнейшее время не был общераспространенным. Замечательно, что в Папской книге VII столетия под 15 августа представлено греческое наименование праздника – Успение. В Евангелиарии 740 года дается надписание: Sollemnita de pausatione sanctae Mariae (Торжество отдохновения Святой Марии).

Однако в Сакраментарии, который папа Адриан I (772–775) отослал Карлу Великому, уже употреблено иное название праздника – Принятие Марии на небо.

Не исключено, что подобная вариативность в назывании связана, среди прочего, с таким обстоятельством: по крайне мере, до XII века указанный праздник на Западе в торжественности уступает дням особенно чтимых святых.

Праздник в православном богослужении

|

| Успение Богоматери. Икона. XVI в., Новгород. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург |

В отличие от многих других праздников, диахронические изменения Успения Пресвятой Богородицы – прежде всего, в силу достаточно позднего установления – зафиксированы в восточно-христианской традиции в самых мельчайших подробностях. См., например, грузинский перевод Иерусалимского канонаря, где Успение указывается под 15 августа.

Чрезвычайно подробные замечания в связи с Успением Пресвятой Богородицы приведены в уставе Святой Софии Константинопольской. Этим данное празднование существенно отличается от Введения во храм Пресвятой Богородицы, которое всего лишь обозначается.

Согласно уставу, накануне праздника все собирались в церкви и оттуда с литанией шли на площадь, где совершались обычные молитвы. По возвращении служилась Божественная литургия. По отходе пелся тропарь (глас 8) Блажим Тя вси роди, то есть современный ипакои.

На вечерне были три чтения. Далее: тропарь 1-го гласа В рождестве девство сохранила еси, ектения просительная, великое Господи, помилуй; Премудрость – и начиналось чтение, а после него следовала панихида, чин которой утрачен.

Прокимен, Апостол и Евангелие на литургии положены те же, что и теперь (изменился только второй аллилуарий: не Клятся Господь Давиду,а Помяни сонм Твой).

Таким образом, вместо нынешнего богатого разнообразия праздничной гимнографии данный устав содержит лишь две песни. Зато он чтит праздник торжественной литанией (крестным ходом по городу) накануне.

Нечто подобное современный Типикон сохранил лишь для праздников Сретения, Благовещения и Пасхи. Кроме того, устав Великой церкви позволяет непротиворечиво датировать успенские тропарь и ипакои – В рождестве девство, Блажим Тя вси роди.

Константинопольский Софийский устав назначает лишь один день для праздника Успения, если не считать того, что на второй день праздника назначается служба в храме Богородицы вблизи Ксиролофа (подобно тому, как на второй день Рождества Христова назначается собор Богородицы во Влахернах).

Следующей структурно-содержательной ступенью в богослужебном развитии Успения Пресвятой Богородицы можно считать краткий устав Студийского монастыря в Константинополе. В данном типиконе рассматриваемый праздник впервые выходит за пределы одного дня.

В уставе константинопольского Евергетидского монастыря с практикой XI века (по рукописи XII столетия) данная линия находит продолжение. И для Успения Пресвятой Богородицы кодифицируется уже предпразднство и попразднство, равное современному, то есть до 23 августа (восемь дней). Однако и предпразднство, и попразднство отличаются еще меньшей торжественностью, чем в настоящее время. Показательно также, что праздничное бдение состояло не из вечерни, которая всегда служилась отдельно, а из паннихиса и утрени.

Отдельного рассмотрения требует Пролог к Евергетидскому типикону, где есть глава об Успении, гласящая: «Успение должно праздноваться у вас светло, – светло и торжественно, ибо это праздник праздников и торжество торжеств». Итак, «на каковой (праздник) и раздаяние пищи (diadosin – греч.) в пилоне (колоннада, паперть) заповедуем совершать, насколько есть возможность и насколько изобилует рука ваша» [2] . Подобные рекомендации содержат и другие типиконы рассматриваемого типа, например Николо-Казолянский.

Переходя теперь к многочисленным разновидностям Студийского устава и сравнивая их с современной кодификацией, изменения можно обнаружить в основном в ранжировании гимнографии разных частей всенощного бдения, а также праздничных, предпраздничных и попраздничных песнопений.

Несколько слов нужно сказать об Успенском посте, который длится с 1 по 14 августа и занимает по святости (степени воздержания, принятой для него) первое место после Великого поста, превосходя этим Рождественский. В течение его запрещается вкушение рыбы и растительного масла (исключения в последнем случае составляют субботние и воскресные дни).

Успенский пост, естественно, как и сам праздник, характеризуется сравнительно с остальными постами меньшей древностью.

История данного поста чрезвычайно назидательна, поскольку он установлен без содействия столь могущественной в Церкви силы Предания, а зиждется на прочном фундаменте благоговейной любви к Богородице.

Обращаясь к церковным памятникам, впервые указание (надо сказать, весьма специфическое и не слишком внятное) на Успенский пост можно встретить в типиконе южно-итальянского Николо-Казолянского монастыря, то есть в XII веке [3] . Отныне необходимость пощения (в Кормчей книге, в трудах Анастасия Кесарийского XI–XII вв. и проч.) обосновывается ссылками на Антиохийских патриархов. Из их свидетельств делается вывод о том, что Успенский пост, будучи выделенным из поста святых апостолов, соблюдался еще до императора Льва Мудрого, то есть до IX столетия.

Никон Черногорец говорит об Успенском посте, что те, которые не соблюдают его, не имеют для себя основания в древности, однако и соблюдающие его утверждаются не на апостольском предании, а на обычае последующих времен [4] .

Итак, Успение Пресвятой Богородицы является в настоящее время великим двунадесятым праздником, который имеет стабильную календарную дату и располагает одним днем предпразднства (14 августа) и восемью днями попразднства (отдание совершается 23 августа).

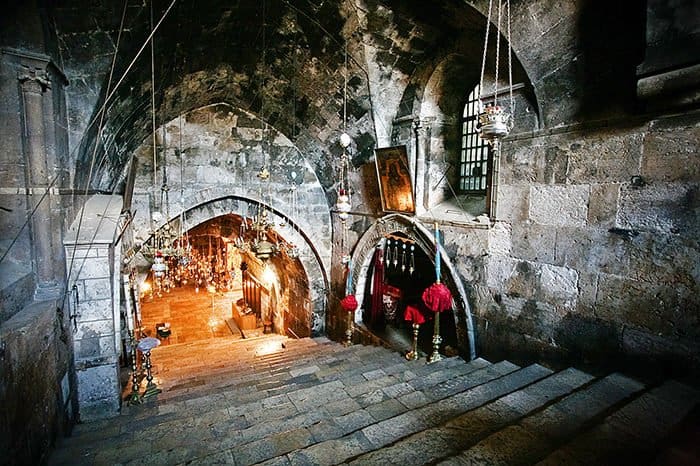

Последование на преставление Пресвятой Богородицы

Для того чтобы картина праздника Успения была более полной, следует прокомментировать чин погребения Богоматери – Последование на преставление Пресвятой Богородицы. Эта служба установлена в Гефсимании. Здесь, на месте захоронения Богородицы, устроена богато украшенная базилика, главное средоточение успенских празднований.

Итак, утром 14 августа, с 9–10 часов, совершается особая служба погребения Богоматери, состоящая из пения 17-й кафизмы с припевами – похвалами, подобными великосубботним. Служит патриарх. По каждении им одра с плащаницей Богоматери в пещере погребения Ее, после обычного начала службы (Трисвятое до Отче наш), одр с плащаницей выносится на середину храма под паникадило. За одром становится патриарх, а по бокам его до царских дверей – архиереи, архимандриты и иеромонахи. Первосвятитель входит опять в пещеру, чтобы оттуда начать каждение всего храма, которое и совершается при пении 1-й статьи погребальных похвал: Жизнь во гробе полагается. Статья, как и в Великую субботу, заключается ектенией с возгласом патриарха. На 2-й статье – Достойно есть величати Тя – кадит (только пещеру и одр) и произносит возглас старейший архиерей. На 3-й статье положено: Роди вси песнь погребению Твоему приносят, Дево, и кадит второй архиерей. 3-я статья, как и в Великую субботу, переходит в пение воскресных тропарей: Ангельский собор. После ектений следуют ексапостиларий праздника (Апостоли от конец земли), хвалитные стихиры и великое славословие. На его Трисвятом, поющемся протяжно, одр с плащаницей выносится иереями на верхнюю площадку базилики, где произносится ектения. Далее одр перемещается опять на середину храма при пении ексапостилария и стихиры С громом на облацех Спас посылает апостолы к Рождшей. Затем патриарх творит отпуст [5] .

В России погребальный чин на Успение ранее совершался только в Киево-Печерской лавре, в Костромском Богоявленском монастыре и в Гефсиманском скиту близ Троице-Сергиевой лавры. При этом в Киево-Печерской лавре он не составлял отдельной службы, как в Гефсимании, а присоединялся к полиелею за всенощной в сам праздник.

В настоящее время последование на преставление Пресвятой Богородицы осуществляется повсеместно.

В Гефсиманском скиту святителем Филаретом (Дроздовым) установлен, кроме Успения, и праздник воскресения и вознесения Богоматери, который празднуется 17 августа. Являясь литургическим обычаем, празднование, однако, не подкреплено общепринятыми уставными рекомендациями. Накануне совершается чин погребения Пресвятой Богородицы, а утром установлена литургия с крестным ходом и иконой «Вознесение Богородицы».

|

| Успение Богоматери. Плакетка из слоновой кости. Конец X в. Музей Метрополитен, Нью-Йорк |

События Успения Пресвятой Богородицы также детально представлены в иконографии, полноценное формирование которой относится к постиконоборческой эпохе.

Концом X века датируются две пластины из слоновой кости – для оклада Евангелия императора Оттона III из Баварской библиотеки в Мюнхене и плакетка из музея Метрополитен в Нью-Йорке [6] . Общая композиция сцены Успения в обоих памятниках станет традиционной для искусства Византии и Древней Руси. Богоматерь изображается в центре на ложе, по сторонам от Нее – плачущие апостолы, за ложем стоит Спаситель с душой Богоматери, изображаемой в виде спеленатого младенца.

Успение Богоматери, как и Воскресение Христово, символизировало попрание смерти и воскрешение к жизни будущего века. Образы Успения имеют сложное литургическое толкование. Так, ложе с телом Богоматери наглядно уподобляется престолу в храме, а расположение апостолов двумя группами, возглавляемыми Петром и Павлом, по сторонам от него – их присутствию на евхаристии и причащению под двумя видами. Христос позади ложа являл собою образ архиерея за трапезой. Изображение в некоторых памятниках апостола Петра с кадилом в руке указывало, возможно, на каждение святых даров в литургии, а образ апостола Иоанна, припадающего к ложу Девы Марии, – на священника, целующего престол. Часто в сцене Успения изображались два или четыре епископа, вместе с апостолами предстоящие Богоматери. Эти образы святых Дионисия Ареопагита, Иерофея, Тимофея Ефесского и Иакова, брата Господня, присутствовавших при Успении Богоматери, они символизировали причащение архиереем священников в таинстве евхаристии. Ангелы, слетающие в сценах Успения ко Христу с покровенными руками, как для принятия святых даров, словно прислуживают на литургии в качестве диаконов. Согласно традиции, Успение изображали как событие, происходящее в доме Иоанна Богослова в Иерусалиме – в Сионской горнице, где ранее произошло сошествие Святого Духа на апостолов.

Примерно с XI века получает широкое распространение расширенный вариант иконографии Успения – так называемый «облачный тип». Например, фреска из церкви Святой Софии в Охриде (Македония); икона начала XIII века, происходящая из новгородского Десятинного монастыря и проч.

Чаще всего у ложа Богородицы изображаются одна или несколько горящих свечей, символизирующих молитву ко Господу. Нередко у одра помещен кувшин-стамна, вставленный в чашу: это один из поэтических символов Богоматери, встречающийся в византийской и древнерусской гимнографии.

В XV веке на Руси широко распространяются иконы Успения с изображением чуда отсечения рук ангелом у нечестивого иудея Авфонии на переднем плане, перед одром. Возможно, популярность сюжета в то время и в XVI столетии была связана с борьбой против еретических движений. Впервые же этот сюжет зафиксирован во фреске церкви Панагии Мавриотиссы в Кастории (рубеж XII–XIII вв.).

В XVII столетии появляются монументальные храмовые иконы Успения, сопровождающиеся клеймами, в которых иллюстрируется «Сказание об Успении». Так, на иконе 1658 года из Успенского собора Московского Кремля в клеймах изображено моление Богоматери перед кончиной, прощание Богоматери с близкими, путешествие апостолов, их беседа с Богоматерью и другие сцены. Подробнейший рассказ об Успении Богородицы заканчивается изображением Богоматери на ложе среди райского сада. Такое же повествование об Успении содержат клейма иконы Успения конца XVII века.

Источник статьи: http://pravoslavie.ru/31719.html