- Весенние праздники — народные, славянские, христианские, патриотические, политические, городские

- Женский день 8 марта

- Весенние праздники славян

- Христианские весенние праздники

- День смеха или День дурака

- 1 мая

- День Победы

- 27 мая

- День рождения «отца» Северной столицы

- Новые обзоры

- Сообщество

- © Pererburg.center, 2021

- Весенние праздники русского календаря

- 69. Весенние праздники, обряды и обычаи

Весенние праздники — народные, славянские, христианские, патриотические, политические, городские

Самые любимые праздники весны — это не только 8 марта и 1 мая. Все наши люди свято чтят Праздник Великой Победы — 9 мая. Также на Руси испокон веков отмечали славянские и христианские весенние праздники. Пасха — великий весенний праздник православных верующих.

В Санкт-Петербурге обожают весну, которая стала, к тому же, свидетельницей основания великого града Петрова. Весна — это начало цветения и тепла, а также время посевной страды, а значит, будущего урожая и богатой жизни.

Женский день 8 марта

Праздновать женский день начали еще с первого века до н.э. Супруга и сестра Юпитера — богиня Юнона — древнеримская богиня брака и рождения, семьи и семейных постановлений, материнства, женщин и женской производительной силы. Первые дни марта в Древнем Риме были посвящены этой богине. Нарядные женщины отправлялись к храму Юноны. Они преподносили цветы и дары своей покровительнице и просили у нее женского счастья. Мужчины дарили подарки своим подругам, женам, матерям и родственницам.

Современная история этого праздника началась 8 марта 1857 года, когда в Нью-Йорке вышли на улицы работницы швейных и обувных фабрик с требованиями сокращения рабочего дня, улучшения условий труда и повышения зарплаты. В 1910 году на Международной женской конференции социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила праздновать Всемирный женский день — 8 марта. Впервые этот праздник отметили в 1911 году в некоторых странах Европы. В России первый женский день отпраздновали в 1913 году в Санкт-Петербурге. В 1976 году Международный женский день был официально учреждён ООН.

Сейчас 8-го марта мы больше празднуем приход весны. Женщины подобны этой цветущей поре. Поэтому одновременно и прекрасная половина человечества отмечает свой праздник, получает поздравления, а также самые лучшие подарки, в том числе в виде приглашений на различные музыкальные, интересные и торжественные события. В Северной столице праздник весны и женщин отмечается пышно, с концертами, гуляниями и прочими мероприятиями.

Весенние праздники славян

В день весеннего равноденствия славяне зазывали на встречу Богиню Весту. Чтобы она побыстрее пришла с хорошими новостями, устраивались гуляния. Чтобы она была поласковее, пекли блины, бублики, пряники, жаворонки и другие изделия из теста, символизирующие Солнце и пробуждение Земли после зимы. В старину мужчины старались подарками побаловать своих любимых женщин. Сейчас этот день принято считать Женским днем.

Народно-христианский праздник, который ежегодно припадает на 30 марта, теплый Алексей, также связанный со встречей весны. Не зря его величали как “Алексей — с гор потоки”. С этого дня крестьяне начинали готовиться к полевым работам. Православная же церковь в этот день вспоминает Алексея — человека Божьего.

Христианские весенние праздники

Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля — большой и светлый христианский праздник — возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от неё Иисуса Христа. В православии принадлежит к числу двунадесятых праздников. Этот день обычно очень теплый и благодатный. Природа оживает, на деревьях распускаются листики, взрослые и дети радуются теплу и весне.

Вербное воскресенье — великий христианский праздник, который отмечается за неделю до Пасхи. В этот день верующие вспоминают вход Господа в Иерусалим, незадолго до Его распятия, принятия смерти на кресте и воскресения. В Вербное воскресенье православные идут в церковь и освещают веточки вербы, приветствуя Христа, пришедшего на Землю, чтобы даровать всем уверовавшим в Него жизнь вечную.

Главный весенний праздник верующих — Пасха. День празднования каждый год устанавливается по церковному календарю. Православная Пасха отмечается обязательно в 1-е воскресенье после весеннего полнолуния, после весеннего равноденствия и после еврейской Пасхи. Православная Пасха исчисляется по лунному календарю, по старому Юлианскому стилю.

Праздник Пасхи — чудесного воскресения Иисуса Христа празднуется очень торжественно и с большим размахом. После пасхального поста устраиваются роскошные застолья и народные гулянья. Но сначала ходят в церковь, освящают куличи и крашеные яйца. Пасху любят и взрослые, и дети.

День смеха или День дурака

Этот праздник отмечают 1 апреля почти во всем мире, разыгрывая друзей и знакомых. История возникновения дня смеха относит нас к одному фламандскому дворянину, который дал своим слугам шуточные поручения 1 апреля 1539 года. Также известно, что английский писатель Джон Обри в 1686 году упомянул о празднике Дураков. Через 10 лет пишут о том, что некоторые жители столицы Туманного Альбиона 1 апреля приглашали прохожих на “мойку львов” в Тауэре.

В России первый розыгрыш состоялся 1 апреля 1703 года. Глашатаи ходили по городу и приглашали всех на “неслыханное представление”. Собралась толпа зрителей, когда на сцене открыли занавес, то взору зевак и любителей зрелищ представилось полотнище с посланием: “Первый апрель — никому не верь!” И было таковым все “неслыханное представление”.

Также утверждают, что эта фраза произошла от дня рождения домового, который приходился по славянским обычаям на 1 апреля. В первый день апреля дух домашнего очага просыпался от зимней спячки. Тогда наши предки шутили, разыгрывали друг друга, дарили смешные подарки, т.е. делали всё, чтобы растормошить домового, который должен был защитать жилища от злых сил.

1 мая

У 1 мая несколько имён — Праздник труда, День труда, Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся. Праздник чествуют во многих странах мира 1 мая или в первый понедельник мая. В России с 1992 года 1 мая отмечают как Праздник Весны и Труда. Политическая подоплека праздника уходит своими корнями в Чикаго 1886 года, когда 1 мая десятки тысяч рабочих устроили массовую забастовку с требованиями улучшения условий труда.

В Российской империи День международной солидарности трудящихся впервые отметили в 1890 году проведением стачки. С 1897 года подобные “волнительные маёвки” уже приобретают регулярный и политический характер. Дальше — больше, в 1901 году первомайские выступления рабочих с лозунгами: “Долой самодержавие!”, “Да здравствует республика!” прошли в Санкт-Петербурге и других городах России.

На первомайские стачки и демонстрации 1912—1914 годов выходило более 400 тысяч рабочих. В 1917 году после Февральской революции рабочие вышли на улицы с лозунгами “Долой министров-капиталистов”, “Вся власть Советам”, “Долой империалистические войны!”

После Октябрьской революции праздник стал официальным, и получил название “День Интернационала”, позже “День международной солидарности трудящихся — Первое Мая”. К нему приурочили и 2 мая, которые стали нерабочими днями и отмечались по всей стране. Первого мая проходили демонстрации трудящихся и военные парады, второго мая проводились “маёвки” — массовые празднования на природе.

День Победы

9 мая — праздник Великой Победы, у становленный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. Весной 1945 года Красная Армия вошла в Берлин. Первого мая трое российских солдат установили красный флаг на крыше здания рейхстага. Восьмого мая в 22.43 (по европейскому времени, в 0.43 Девятого мая по МСК) был подписан Акт о капитуляции Германии. С тех пор ежегодно наша страна отмечает этот Великий Праздник Победы.

В День Победы в столице проходит торжественное шествие к Могиле Неизвестного Солдата, проводятся парады в городах-героях, повсеместно дают праздничный салют. Кроме того, каждый год 9 мая во многих городах России проводится акция “Бессмертный полк”, которая была инициирована в 2012 году жителями Томска. В последующие годы к ним присоединились миллионы человек по всей стране. В этом большом событии всегда принимает участие президент России Владимир Владимирович Путин.

В Северной столице, в городе-герое Ленинграде, 9 мая проводятся парады войск, военной техники и боевых кораблей. Центром служит Дворцовая площадь. В три часа дня по ней марширует «Бессмертный полк». Вечером устраиваются концерты с исполнением знаменитыми арстистами песен военных лет. Празднества в честь Великой Победы длятся весь день по всему городу, а также в Кронштадте и пригороде Санкт-Петербурга. В 10 часов вечера с Петропавловской крепости в небо взмывает салют. Безусловно, повсеместно поздравляют дорогих Ветеранов. Минутой молчания чтят героев, участников Великой Отечественной войны, которые не дожили до этого прекрасного Дня Победы.

27 мая

Праздник в честь основания великого города на Неве — Санкт-Петербурга. В ходе Северной войны в начале 18 века, Петр Первый отвоевав у шведов долину реки Невы, начинает здесь строительство Петропавловской крепости. 16 маем (по старому стилю) и 27 маем (по новому стилю) 1703 года датируется закладка царём Петром Великим Петропавловской крепости — первого здания города — на Заячьем острове. Так, в устье Невы был основан город Санкт-Петербург.

В Санкт-Петербурге праздник очень торжественно и пышно отмечают все его жители и гости. С 10 утра на Сенатской площади проходит возложение цветов и венков к Медному всаднику, знаменитому памятнику, посвященному основателю города.

Далее горожане и иностранцы прогуливаются по нарядным площадям и улицам города. В этот день открываются фонтаны в Летнем саду и в Петергофе, осуществляется полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости, также тут проводятся фестивали.

В 9 вечера на Дворцовой площади оперные звезды дают праздничный концерт. В целом, в течение всего дня весь город становится сплошной концертной площадкой, на которой выступают звезды эстрады, кино, цирка, большого спорта. Во всех районах города к 27 мая проводится множество выставок, экскурсий, спектаклей, общественных акций и флэш-мобов. Заключительным аккордом в праздновании Дня города Санкт-Петербурга становится торжественный салют, который трогает сердца буквально всех петербуржцев и гостей славного города на Неве. Праздник продолжается 28 и 29 мая.

День рождения «отца» Северной столицы

Через 333 года после появления на свет основателя Санкт-Петербурга, это событие стало официальным праздником в городе. Петр Первый родился 30 мая по старому стилю или 9 июня по новому. Поэтому празднования происходят уже, как правило, по современному календарю – летом. Благодарные потомки свято чтут праздник основателю родного и любимого города.

День начинается с возложением цветов к самым знаменитым и любимым памятникам Петру. Одновременно в городе проходит обычно около десятка таких церемоний. Также дается торжественный выстрел полуденной пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В церемониях принижают участие члены военно-исторические клубы, духовые и роговой оркестры, артисты театров, хор и оркестр Капеллы и все желающие почтить память основателя нашего города. В 7 часов вечера в Академической капелле дается праздничный концерт.

Новые обзоры

Сообщество

© Pererburg.center, 2021

Все права защищены. Копирование и распространение аудио записей, текстов и другой информации запрещено.

Подписывайтесь, если Вы настоящий ценитель Санкт-Петербурга и его истории!

Не является офертой!

Источник статьи: http://peterburg.center/ln/vesennie-prazdniki-narodnye-slavyanskie-hristianskie-patrioticheskie-politicheskie-gorodskie.html

Весенние праздники русского календаря

Герб получен 27.03.1626г. от польского короля

Герб утвержден 08.12.1983г. райисполкомом

Ты знаешь край, где все обильем дышит,

Где реки льются чище серебра,

Где ветерок степной ковыль колышет,

В вишневых рощах тонут хутора ?

Новгород-Северским

наместничеством

Туда, туда всем сердцем я стремлюся,

Туда, где сердцу было так легко,

Где из цветов венок плетет Маруся,

О старине поет слепой Грицко.

А. К. Толстой

Не зная истории, нельзя знать, зачем мы пришли в мир, для чего живем и к чему стремимся В. Ключевский

69. Весенние праздники, обряды и обычаи

69. Весенние праздники, обряды и обычаи

С приходом весны люди получали возможность выйти и из курных и душных изб на свежий воздух, вздохнуть полной грудью и после долгой и суровой зимы, понежиться в теплых лучах весеннего солнца.

Весна порождала в человеке радостные чувства и праздничное настроение. Поэтому весенние праздники наших отдаленных предков справлялись особенно торжественно и изобиловали разными очистительными и магическими обрядами, заимствованными из времен дохристианской эпохи.

Так основываясь на вере, что за темную и холодную зиму собиралось много всякой нечисти и злых духов, которых нужно было изгнать из своих жилищ и полей, наши предки мыли свои избы и жилищную утварь, мылись сами, во дворах собирали весь мусор и сжигали его на костре, стараясь сделать костер наиболее смрадным и дымным, золу от очистительных костров выносили на поля, а по углам поля втыкали ветки вербы. Все это якобы отгоняло нечисть.

Вербе, освященной в церкви в вербную субботу, приписывались многие магические свойства. Она якобы охраняла людей и животных от злых духов, от пожара, спасала посевы от градобития, прекращала бури и даже помогала находить спрятанные чертями клады.

Принося домой освященную вербу, хозяин дома стегал ею своих домочадцев и приговаривал: «Здоровье в хату, хвороба в лес!».

В день Георгия (23 апреля ст. стиля) вербой производили первый выгон скота в поле, пучки вербы вешали в хлевах и скотских сараях.

Освященную вербу в течение всего года хранили на куту за иконами, считая этот обычай, как средство обрести счастье.

Самым главным, самым важным и многодневным весенним праздником наших предков была Пасха, которую в старину называли «светлым воскресением». Этот праздник посвящался мифическому воскрешению Иисуса Христа.

Илья Репин . Крестный ход в Курской губернии, 1880-1883

Пасха, которую в России также называли Светлое Христово Воскресение, – главный праздник православного календаря. Пасха не имеет постоянной даты, а высчитывается по лунному календарю. Празднование начинается в первый воскресный день после полнолуния, наступившего вслед за днем весеннего равноденствия. Если полнолуние падает на субботу или воскресенье, то Пасха празднуется в следующее воскресенье. Обычно же праздник приходится на время с 22 марта (4 апреля) по 25 апреля (8 мая).

В православной традиции Пасха считается «царем дней», «праздником всех праздников, торжеством всех торжеств». По всей России Пасху отмечали как день великой радости. Главным событием празднества было торжественное богослужение в храме, которое начиналось в ночь с субботы на воскресенье. Нарядное убранство храма, множество зажженных восковых свечей, светлые облачения священников, запах ладана, радостные перезвоны колоколов, праздничные песнопения, торжественный крестный ход – все это вызывало у верующих радость и ощущение причастности чуду. В день Пасхи люди поздравляли друг друга со светлым праздником, трижды целовались и произносили слова, которые говорили друг другу апостолы, узнав о Воскресении Иисуса Христа: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!».

В народном сознании Пасха ассоциировалась с обновлением и возрождением жизни. Этого праздника молодежь ждала с нетерпением. Пасха знаменовала собой конец Великого поста, когда запрещалось всякое веселье и громкий смех. С Пасхи начиналось своего рода обновление молодежной жизни: устраивались молодежные гулянья, торжественные шествия нарядно одетых девушек, во время которых они демонстрировали себя деревенскому сообществу. Перед девушками вновь открывалась перспектива радости, счастья и хорошего замужества.

Считалось, что в Пасхальную неделю девушки могут «ухватить удачу за хвост» – добиться желаемого, поскольку в эти дни «Бог делит счастье» и происходят всякие чудеса. Для этого девушки отправлялись рано утром смотреть, как солнце «играет на восходе», во время праздничной литургии просили у Бога хорошего жениха, каждая девушка старалась первой попасть на колокольню и позвонить в колокол, чтобы первой из подруг выйти замуж.

Праздничный колокольный трезвон, длящийся целую неделю, по мнению суеверного народа, отгонял злых духов, постоянно живущих в могильной тишине и очень боящихся крика, шума, звона и стрельбы.

Колокольный звон на Пасху церковники толковали, как радость по случаю победы «живота над смертью».

По поверьям наших предков большую роль в изгнании нечистой силы имел огонь. Поэтому из страха перед демонами на страстной неделе в четверг во время богослужения верующие держали в руках зажженные восковые свечи, а затем, придя домой, огнем этих горящих свечей выжигали кресты на дверях домов. Церковь старалась внушить верующим, что Пасха – это «из праздников – праздник, торжество из торжеств».

Богослужение заутрени «светлого воскресения» отличалось особой торжественностью: церковь ярко освещалась, в ней в изобилии курился ладан, духовенство облачалось в светлые златотканые одежды, пел большой хор, совершался крестный ход вокруг церкви с хоругвями и иконами и пением пасхальных гимнов.

Николай Пимоненко. Пасхальная заутреня в Малороссии, 1891

После того, как священник возвещал о воскресении Христа, начинался колокольный трезвон, пальба из холостых ружейных зарядов и христосование, то есть пасхальное целование.

Христосование – это пережиток обряда радостной встречи членов общины, когда они после долгой зимы с наступлением теплых весенних дней сходились на свой весенний праздник.

Традиционными пасхальными блюдами в народе были: крашеные яйца, куличи, творожные пасхи, пасхальный свиной окорок, пришедший на смену древнееврейскому пасхальному ягненку и христианскому агнцу.

Известный пасхальный обычай катания яиц был связан с верой наших предков в демонов. Люди верили, что катая яйца, можно заставить злых духов плясать, валяться, кувыркаться, что якобы причиняет им невыносимые страдания.

Катание яиц на Пасху

Если же одно яйцо ударять о другое, то это якобы заставляет злых духов биться своими лбами. Поэтому бой яйцами получил такое широкое распространение на празднике Пасхи. Бой яйцами в последнее время стал обычаем игры и производился с учетом выгоды в этой игре, а не как выполнение религиозного обычая и его религиозного значения.

Говоря вообще, в глазах наших предков с яйцом и его способностью перевоплощаться в птицу был связан ряд религиозных представлений и таинственной силы; разгадать сущность этого было непосильно суеверным людям.

Православная же церковь крашеное яйцо истолковывало как символ воскресения Христа, ссылаясь на то, что якобы святая блудница Мария Магдалина публично засвидетельствовала на пасху в римском амфитеатре свое христианство, преподнося императору Тиверию крашеное яйцо со словами «Христос воскрес!».

Жадное до наживы православное духовенство не упускало возможность и от этого «светлого праздника» извлечь для себя доход, установив, как церковный обряд, подворный обход своих прихожан на пасхальной неделе «с молитвой». За эту «молитву» в городе прихожане награждали попа, дьяка и мехоношу деньгами и продуктами.

В селах и деревнях этот подворный обход прихожан «с молитвой» превращался в настоящий крестный ход. В царское время небывалая по смелости и силе обличения духовенства картина художника Перова, без всяких преувеличений изображает этот «сельский крестный ход на пасхе». Вот что изображено на этой картине (по описанию Елшиной в отрывном календаре 1963 года за 20 ноября).

Василий Перов. Сельский крестный ход на Пасхе, 1861

«По грязной деревенской улице бредет нестройная процессия с крестами, иконами и хоругвями. Участники крестного хода только что отведали праздничное «угощение». Пьяно пошатываясь от очередной выпивки, ступая по лужам, они разноголосно поют пасхальные молитвы.

«Батюшка» с отекшим от пьянства лицом, зажав в кулаке крест, держится за столб на крыльце, боясь двинуться дальше. У его ног растянулся дьячок, уронивший в грязь молитвенник»

К ее описанию этой картины нужно добавить: что стоя на крыльце, хозяйка дома льет воду на голову свалившегося с ног у самого крыльца одного участника этого крестного хода и приводит его в чувство, а деревенская близкая к церковному причту молодайка – эта «жена мироносица» – на руках несет икону богоматери, спьяна перевернув ее головою вниз, и во все горло тянет пасхальный тропарь.

По приказанию царских властей эта картина была убрана с выставки, считая ее правдивое содержание клеветою на духовенство. За эту картину художник Перов был 8 лет под надзором полиции.

Другим весенним праздником наших предков был праздник «красных горок», получивший свое название от «красных», то есть красивых горок, холмов и возвышенностей, которые под лучами весеннего солнца первыми покрывались молодой зеленью.

Борис Кустодиев. Красная горка,1912

«Красная горка» – народное название первого воскресного дня после Праздника Пасхи, который в церковном словаре носит название Антипасха. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи. Антипасха отмечается всегда на восьмой день после светлого Христова Воскресения. В этот день обновляется память воскресения Христова, поэтому Антипасха называется «неделей обновления». В церкви служат последнюю литургию по пасхальному чину, после чего закрывают «Царские врата». За Антипасхой следует Фомина седмица, которую и называют Красной горкой.

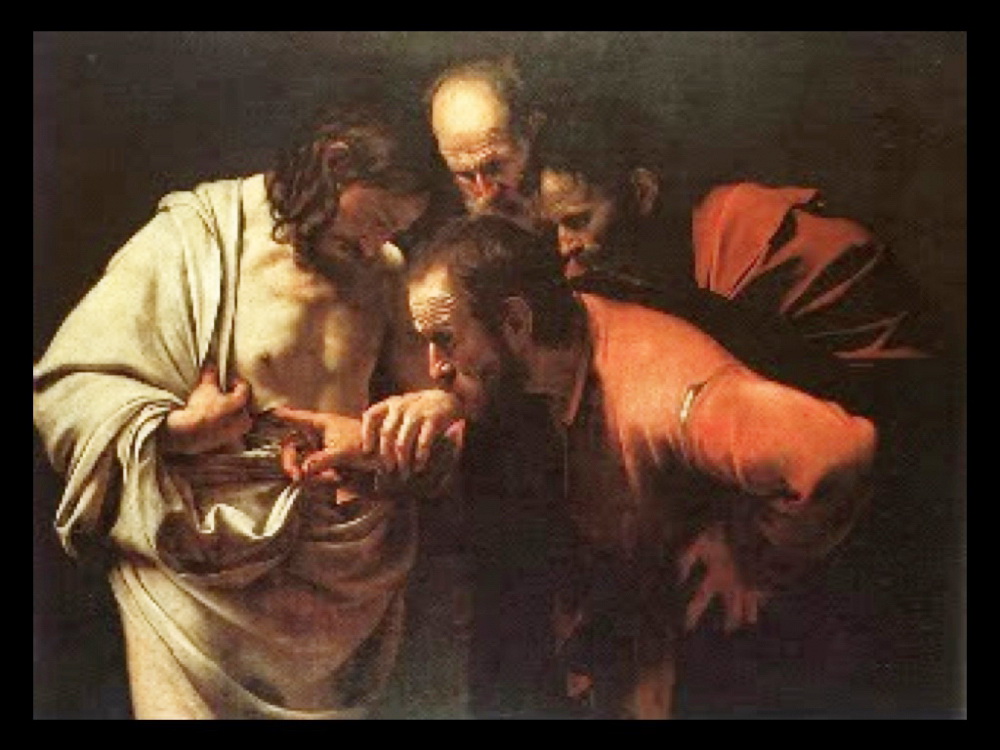

На этой неделе в церкви вспоминают апостола Фому, который пожелал лично удостовериться в воскресении Спасителя, не поверив ученикам, поведавшим ему чудесную весть.

Караваджо. Неверие святого Фомы, 1601-1602

На этих горках и происходил сам праздник, играли в народные игры, пели, плясали, водили хороводы, качались на качелях. Впоследствии этот праздник «красная горка» был перенесен церковниками на первое воскресение после Пасхи, и это воскресение получило название «красного воскресения».

Дж. А. Аткинсон. Качели, 1800

По укоренившемуся обычаю после «красного воскресения» наступала весенняя пора заключения брачных союзов, что являлось несомненным пережитком обычаев наших древних предков «умыкать» себе жен в праздник «красных горок» во время хороводной игры в прососеяние.

Вторник после «красного воскресения» посвящался поминкам умерших родственников. В народе этот праздник называется «радуницей».

Радуница, http://sotvori-sebia-sam.ru/radunica-chast-1/

Поминовение усопших, известное у нас под именем Радуницы, совершается на Фоминой седмице, чаще всего во вторник. Радуница обязана своим происхождением тому уставному предписанию, по которому в Великом посту поминовение усопших по случаю нарочитых поминальных дней (3-го, 9-го и 40-го), не могущее быть совершено в свое время по случаю великопостной службы, переносится на один из ближайших будничных дней, в который может быть совершена не только панихида, но и полная литургия. В течение Великого поста такими днями являются только субботы, да и то не все. За последние седмицы Поста и седмицу Пасхи всегда скопляется немало таких памятей об усопших, которые надо будет справлять в первый будничный день, когда может быть полная литургия. Таковым и является вторник Фоминой седмицы, так как накануне понедельника после вечерни нельзя еще совершать панихиду, как должно быть при поминовении.

К такому перенесенному на вторник Фоминой седмицы поминовению лишь некоторых имен легко могло присоединиться поминовение и их сродников, так как у нас есть обычай и при поминовении одного усопшего по какому-либо нарочитому случаю подавать весь свой семейный синодик для совместного поминовения. А к этому поминовению немногих усопших и их сродников естественно могло присоединиться поминовение и всех усопших, тем более, что обычай весенних поминок по усопшим был у наших предков и до принятия ими христианства («Навий день»). Христианство придало иной характер этим поминкам.

Обычно в этот день жители города, сел и деревень шли на кладбище, расстилали белые скатерти на могилах своих родственников и после отправления священником поминок усопших, съедали принесенную из дома пищу, выпивали вино и катали по могилам крашеные яйца. Бой яйцами, как обычай, в этот день проводился взрослыми на кладбище.

Обряд поминовения покойников на кладбище среди верующих людей сохранился и до сего времени, а церковь постаралась узаконить этот древний обычай, как радостный символ единения живых и мертвых, так как от этого поминовения покойников получался немалый доход служителям церкви.

За эту «радуницу» служители церкви собирали от своих религиозных прихожан крупные суммы денег, десятки мешков куличей, корзины яиц и ведра меду.

Все это услужливым церковным причтом грузилось на подводы и увозилось на дома священнослужителей, для которых день поминовения покойников был не днем траура, а по справедливости настоящей «радунецей».

Источник статьи: http://www.mglin-krai.ru/2015-02-06-18-17-57/242-69-vesennie-prazdniki-obryady-i-obychai